5.4.1. Общие сведения о зрительном аппарате

Считается, что основную часть информации человек получает через приемник излучения — орган зрения — глаз.

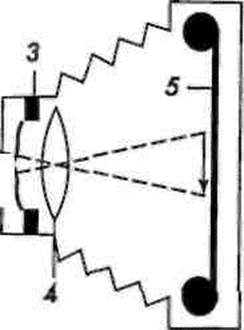

Устройство человеческого глаза схоже по своему устройству с фотоаппаратом. В нем имеется аналог объектива — оптическая система, фокусирующая изображение объекта на сетчатке глаза Сама же сетчатка является аналогом светочувствительного материала, на котором регистрируется оптическое изображение (рис. 5.11). В формировании зрительного ощущения важную роль играет преобразование первичных сигналов нервных окончаний в ходе их передачи по зрительному нерву к коре головного мозга.

|

|

| 2 -: |

Рис. 5.11. Образование изображения в глазу человека (а) и в фотоаппарате (б).

Рис. а: 1 — объект; 2 — зрачок; 3 — хрусталик; 4 — радужная оболочка; 5 — сетчатка.

Рис. 6: 1 - объект; 2 — отверстие диафрагмы; 3 — ирисовая диафрагма; 4 — объектив;

5 —фотопленка

Восприятие цвета на упаковке 129

|

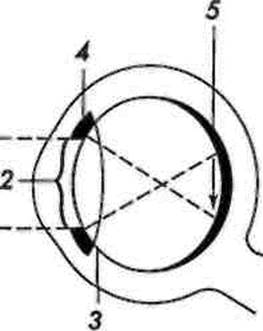

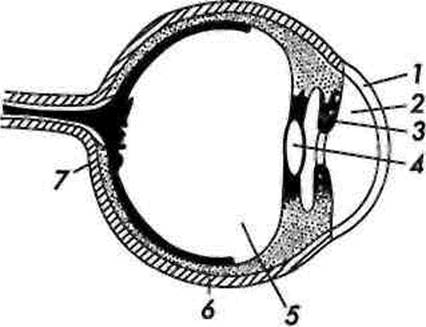

Рассмотрим принцип работы глаза. Схема строения глаза человека представлена на рис. 5.12. Свет поступает в глаз через прозрачную роговую оболочку-роговицу 1, проходит через переднюю камеру 2, заполненную жидкостью, и отверстие в радужной оболочке 3 — зрачок. За зрачком расположен хрусталик 4, представляющий собой студенистое,

упругое прозрачное тело в форме Рис.5.12. Схема строения глаза человека: двояковыпуклой линзы. Хрусталик 1 - роговица; 2 - передняя камера;

Является ОСНОВНЫМ ОПТИЧесКИМ ЭЛе-? - зрачок; 4 - хрусталик;

тт „ 5 — стекловидное тело; 6 — сетчатка;

ментом глаза. Пространство между 7 - желтое пятно

хрусталиком и окружающей глаз роговицей называется стекловидным телом 5. Все эти элементы (1—5) составляют оптическую систему глаза и играют важную роль в формировании нашего мировосприятия.

Водянистое вещество, находящееся в передней камере и образующее стекловидное тело, предохраняет сетчатку глаза от длинноволновых, в том числе и от инфракрасных, излучений. Практически вся энергия излучения с длинами волн свыше 720 нм поглощается этим водянистым веществом и преобразуется в тепловую энергию. Коротковолновое излучение с Л менее 380 нм поглощается роговицей и хрусталиком. Именно поэтому чувствительность человеческого глаза ограничена интервалом длин волн 380—720 нм.

Радужная оболочка глаза непрозрачна. Она содержит пигмент, определяющий цвет глаза. При изменении количества света, попадающего в глаз, диаметр зрачка, находящегося в центре радужной оболочки, изменяется. При слишком ярком свете круговые мышцы радужной оболочки сужают его, а при малых световых потоках радиальные мышцы расширяют. Эти реакции происходят непроизвольно. Таким образом, зрачок можно считать «автоматической диафрагмой», предохраняющей сетчатку глаза от чрезмерного раздражения и слишком яркого света.

Хрусталик выполняет в глазу человека роль объектива. С его помощью на светочувствительной поверхности глаза получается четкое изображение рассматриваемого объекта. Мышцы, расположенные по окружности хрусталика, позволяют изменять кривизну его поверхности и тем самым изменять фокусное расстояние оптической системы глаза. Благодаря этому человек может видеть резкими предметы, удаленные на разные расстояния. Способность глаза изменять фокусное расстояние

130_____________________________________________________ Глава 5

называется аккомодацией. С возрастом эластичность хрусталика в результате потери влаги, уменьшается и он становится более плоским. Это приводит к тому, что человек начинает хуже видеть близко находящиеся предметы и ему приходится пользоваться очками.

Пройдя через хрусталик и стекловидное тело, свет попадает на светочувствительный слой глаза — сетчатку 6, которая выстилает глазное дно. Сетчатка представляет собой переплетение нервных волокон, заканчивающихся нервными окончаниями — рецепторами. В них происходят начальные преобразования, приводящие к возникновению светового ощущения.

Различают две группы рецепторов: палочки и колбочки. В работе палочек и колбочек наблюдается существенное различие.

1. Палочки реагируют только на разницу яркостей падающего на них

света. При помощи палочек можно различать только количественную

разницу световых потоков. На разницу в спектральном составе палоч

ки не реагируют.

Палочки обладают более высокой светочувствительностью, чем колбочки, и работают при низких освещенностях. Палочки — орган сумеречного зрения.

2. Колбочки обладают сравнительно малой чувствительностью к

свету. Они функционируют только при средних и высоких уровнях

освещенности.

Колбочки помимо различения яркостей света являются органом цветового зрения. Таким образом, колбочки реагируют как на различие в количествах световой энергии, так и на качественное ее различие — спектральный состав света. Именно поэтому в сумерках или при слабом освещении, когда колбочки перестают работать, мы плохо различаем цвета.

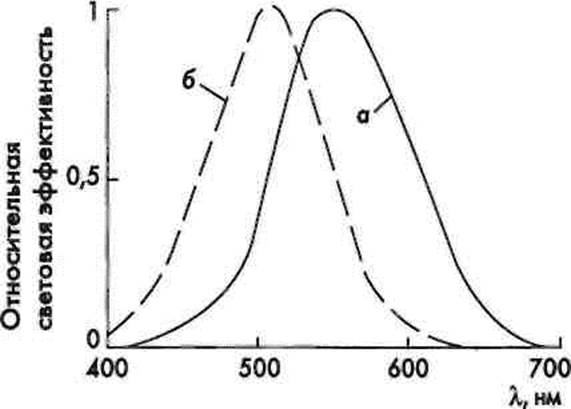

Нарис.5.13 представлены кривые относительной световой эффективности (кривые видности человеческого глаза) в условиях дневного (кривая а) с Хтм я 555 нм и сумеречного (кривая б) с Хтах т 510 нм зрения. Обе кривые близки по форме. Однако при переходе к сумеречному зрению максимум видности смещается в область коротких длин волн.

На этом основан эффект Пуркине (рис. 5.14, вкладка). В условиях яркого освещения надпись, сделанная красным цветом, кажется более светлой, чем синей. При пониженной освещенности синяя надпись оказывается светлее красной. Полученный результат объясняет рис. 5.15 (вкладка). При малых освещенностях (в условиях сумеречного зрения) чувствительность глаза к синему цвету превышает чувствительность к красному. При дневном зрении соотношение меняется и глаз становится более чувствительным к красному отраженному световому потоку.

Восприятие цвета на упаковке

Рис. 5.13. Кривые относительной световой эффективности: а — дневное зрение; б — сумеречное

Светочувствительные элементы по сетчатке глаза распределены неравномерно. Колбочки расположены преимущественно в центре сетчатки. Плотность расположения палочек, напротив, увеличивается от центра сетчатки к периферии. Изображение, образующееся на периферии, не дает подробной информации об объекте. Оно дает лишь пространственное представление.

Наиболее важным, с точки зрения восприятия цвета, является расположенное в центре сетчатки желтое пятно 7 (см. рис. 5.12). Оно окрашено желтым пигментом и предохраняет рецепторы от воздействия коротковолнового излучения. В центре желтого пятна расположена центральная ямка, в которой сконцентрированы наиболее мелкие колбочки. При рассматривании детали глаз ориентируется так, чтобы ее изображение упало на середину ямки. Именно поэтому при пристальном рассмотрении детали предмета кажутся не только цветными, но и более резкими.

Светочувствительность палочек и колбочек обусловлена наличием в них веществ, разлагающихся под действием света. При распаде этих веществ возникает электрический импульс, который передается по зрительному нерву в головной мозг. После прекращения действия импульса эти вещества восстанавливают свою первоначальную чувствительность к свету. Энергию для восстановления дают продукты, которые поступают в глаз через сеть мельчайших кровеносных сосудов.

2015-04-30

2015-04-30 1412

1412