Д

Е

Рис. 9.3. Схема выделение гена и получение клонированного животного (по Беквисту)

В настоящее время становится реальной возможность создавать стада высокопродуктивных животных, минуя такие традиционные способы, как осеменение и селекция.

В 1977 году учёные Оксфордского университета, используя данную методику, провели аналогичные исследования под руководством профессора зоологии Дж. Гердона. Методом клонирования по схеме:

- Удаление из яйцеклетки (икринки) собственного ядра;

- Помещение на это место разные ядра других особей, взятые из соматических клеток лягушек. Всего было получено 53 лягушки. Отдельные эксперименты привели к тому, что особи проходили стадию метаморфозы и превращались в головастиков. Однако животные рождались ослабленными и не приспособленными к дальнейшему существованию.

В 1987 году были проведены очередные генетические исследования. Учёным из университета имени Дж. Вашингтона с помощью специального фермента удалось разделить клетки человеческого зародыша, которые они сумели клонировать до стадии 32 бластомеров.

В 1987 году советские учёные Б.Н. Вепренцев, Л.М.Чайлахян, В.А. Никитин и Т.А. Свиридова провели эксперимент, результаты которого были опубликованы в академическом журнале «Биофизика». Статья называлась «Электростимулируемое слияние клеток в клеточной инженерии». Учёные разработали методику экспериментов, создали микропипетки, которыми извлекали из клеток ядра, а также электроды, через которые подавались импульсы тока и т. д. Статья посвящена обзору работ по реконструкции животных и растительных клеток, в которых используется новый физический метод – электростимулируемое слияние. Обсуждается влияние различных факторов среды на эффективность электрослияния. Подробно описываются собственные исследования авторов по реконструкции мышиных зигот, посредством сочетания микрохирургического и электростимулирующего факторов, используемых при слиянии клеток. Последующие несколько лет учёные несколько раз пытались поставить вопрос о приоритете в исследованиях по клонированию млекопитающих. К сожалению, эти попытки оказались безрезультатными.

В 1996 году Н. Ферст успешно провёл клонирование более зрелых эмбриональных клеток. Ему удалось клонировать эмбрион телёнка, состоящий из 120 клеток. В ходе эксперимента также было изъято ядро и пересажено в яйцеклетку.

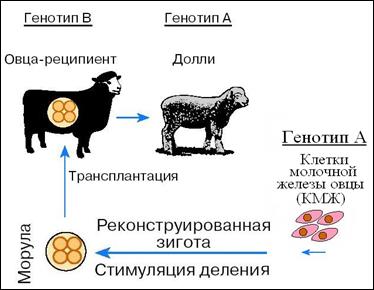

В 1996 году шотландский учёный Ян Вильмут сделал попытку повторить опыт Н.Ферста. В этот раз он стал клонировать не телёнка, а овцу. Возраст животного был 6 лет. Учитывая опыт своего коллеги, Я.Вильмут не сразу изъял ядро, а сначала дождался момента прекращения деления клеток. После этого он изъял ядра и пересадил их в яйцеклетки. В эксперименте участвовало 270 яйцеклеток. Из них только одна дала жизнь новому организму. Впоследствии эмбрион был пересажен в матку овце – реципиенту. Через 5 месяцев в институте «Рослин» в Эдинбурге (Шотландия) родилось первое клонированное животное. Это была знаменитая овца Долли. Схема получения овцы методом клонирования представлена на рис. 9.6.

27 февраля 1997 года на обложке журнала «Nature» появилась первая фотография клонированной овцы.

Рис. 9.6. Схема получения овцы Долли (по Вильмуту)

14 февраля 2003 года погибло это самое известное в мире клонированное животное – овца Долли. У животного развилась опухоль лёгких и артрит, вследствие чего оно пало. За период своей жизни она стала матерью 6 ягнят, которые появились на свет методом естественного спаривания с самцом. В настоящее время чучело погибшей овцы Долли выставлено в национальном музее Шотландии. Учёные до сих пор изучают клонируемое животное. Исследования дали основание утверждать, что у Долли указанные болезни развились из-за того, что клон получен в геноме взрослого организма и на момент развития опухоли лёгких и артрита овце было не 5 лет, а 11.

Научная новизна данного эксперимента заключается в том, что впервые учёным Шотландии удалось заставить соматическую клетку животного превратиться в зародышевую.

Огромный интерес к новейшим технологиям производства фармакологических белков обусловлен, прежде всего, экономической выгодой. Себестоимость производства фармакологических белков с использованием трансгенных животных в 1000 раз ниже по сравнению с использованием существующих генно-инженерных микроорганизмов и рекомбинантных линий клеток млекопитающих.

Пожалуй, ни одно достижение биологии, а может быть, и естествознания в целом, не вызывало столь мощного общественного резонанса, как клонирование. Несомненно, клонирование живых существ является важнейшим технологическим и фундаментальным прорывом в генной инженерии конца 20 века. Однако этот феномен, революционизирующий биотехнологию, вызвал не прекращающиеся до сих пор дискуссии. Главной темой обсуждения стала возможность применения методов клонирования путём переноса ядра соматической клетки для создания человеческих особей. К решению сопутствующих этому морально – этических и юридических проблем оказались не подготовленными ни врачи, ни юристы, ни психологи.

Биотехнология с понятием «клонирование» связывает технологию размножения живых организмов, в результате которой из одной клетки получаются генетически идентичные особи. Клонированием называют метод создания клонов (организмов или клеток, генетически идентичных одной родоначальной клетке), путём переноса генетического материала из одной (донорской) клетки в энуклеированную яйцеклетку, из которой удалён ядерный материал.

Эта технология соединяет методы искусственного оплодотворения in vitro и генетическое «проектирование» или моделирование наследственности. Другими словами, если с помощью искусственного оплодотворения осуществляется борьба за возможность возникновения жизни, а с помощью генетики пытаются решить вопрос о её качестве (с помощью генотерапии освобождают от неизлечимых болезней), то клонирование «призвано» бороться за возможность возникновения жизни с определёнными качественными параметрами.

Каждый индивидуум имеет вместе с ядерной ДНК ещё и митохондриальную ДНК, расположенную не в клеточном ядре, а в цитоплазме. Она наследуется исключительно от матери, через яйцеклетку, которую она обеспечивает. Все дети одних и тех же женщин имеют одинаковую митохондриальную ДНК.

При нынешнем состоянии биотехнологии клонирования, путём переноса ядра соматической клетки, ядерный генетический материал берётся от донора. Затем он вводится в яйцеклетку, чей собственный ядерный материал удалён. В результате получается яйцеклетка, содержащая полный набор ядерного генетического материала донора. Если генетический материал взят от одного человека, а яйцеклетка - от другого, то неядерный генетический материал (митохондриальная ДНК) клонируемого будет материалом донорской яйцеклетки, а не донора гена; тогда как ядерный генетический материал будет от донора гена. То есть в этом случае отсутствует полная идентичность клона с «поставщиком» ДНК и строго утверждать о создании полных копий организма путём клонирования нельзя, ведь пересаживают лишь ядерную ДНК, а митохондриальная ДНК будет от той клетки, в которую пересаживали ядерные чужие гены. Установлено, что митохондриальная ДНК создает определённые белки, необходимые для жизнедеятельности.

Посредством искусственной стимуляции в яйцеклетке начинается процесс клеточного деления, приводящий к тому, что она действует как будто оплодотворённая яйцеклетка с генетическим материалом от матери и отца. Будучи имплантированной в матку суррогатной матери, зигота развивается в полностью сформировавшийся плод, который будет произведён на свет. При нынешнем состоянии технологии все оплодотворённые яйцеклетки (включая полученные клонированием) имплантируются в матку и вынашиваются как при обычной беременности.

Под клоном понимают многочисленное потомство одной исходной особи, имеющее идентичный генотип. Эта работа ведется по трем направлениям:

1.Пересадка ядер из соматических клеток в энуклеированную яйцеклетку.

2. Получение гомозиготных диплоидных потомков.

3. Создание партеногенетических животных.

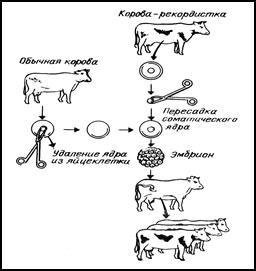

Любая дифференцированная клетка организма животного содержит полный набор свойственных ему генов. Установлено, что кариотип дифференцированных клеток не отличается от кариотипа оплодотворенной яйцеклетки – зиготы, из которой они произошли. Это представляет большой интерес для воспроизводства и селекции животных, так как свидетельствует о возможности их генетического копирования. В США впервые была проведена пересадка ядер у крупного рогатого скота (Robl J., 1988).

В этом опыте из зигот удаляли пронуклеусы и пересаживали ядра диплоидных соматических клеток в энуклеированную зиготу (рис. 9.7).

Рис. 9.7. Схема получения генетически ценных животных

2015-04-30

2015-04-30 1310

1310