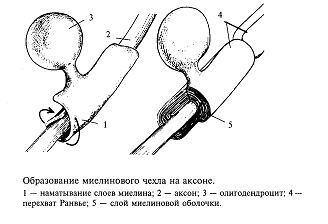

Обеспечивается олигодендроцитами. Каждый олигодендроглиоцит образует несколько «ножек», каждая из которых оборачивает часть какого-либо аксона. В результате один олигодендроцит связан с несколькими нейронами. Перехваты Ранвье здесь шире, чем на периферии. Согласно исследованию 2011 г. мощную миелиновую изоляцию в мозге получают наиболее активные аксоны, что позволяет им далее работать ещё эффективнее. Важную роль в этом процессе играет сигнализатор глутамат.

в миелинизированные волокна в НС проводят импульс быстрее, чем немиелинизоровнные

Миелиновая оболочка - это не клеточная мембрана. Оболочку образуют шванновские клетки, типа рулета, они создают области с высоким сопротивлением, и ослабляют ток утечки из аксона. Получается, что потенциал как бы перескакивает от перехваток перехвату, от этого и скорость проведения импульса становится выше.

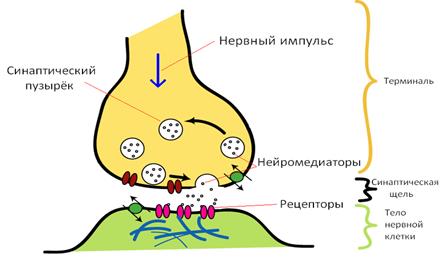

8. Си́напс (греч. σύναψις, от συνάπτειν — обнимать, обхватывать, пожимать руку) — место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающей сигнал эффекторной клеткой. Служит для передачи нервного импульса между двумя клетками, причём в ходе синаптической передачи амплитуда и частота сигнала могут регулироваться.

|

|

|

Типичный синапс — аксо-дендритический химический. Такой синапс состоит из двух частей: пресинаптической, образованной булавовидным расширением окончаниема ксона передающей клетки и постсинаптической, представленной контактирующим участком цитолеммы воспринимающей клетки (в данном случае — участком дендрита). Синапс представляет собой пространство, разделяющее мембраны контактирующих клеток, к которым подходят нервные окончания. Передача импульсов осуществляется химическим путём с помощью медиаторов или электрическим путём посредством прохождения ионов из одной клетки в другую.

9. Химический синапс — особый тип межклеточного контакта между нейроном и клеткой-мишенью. Состоит из трёх основных частей: нервного окончания с пресинаптической мембраной, постсинаптической мембраны клетки-мишени и синаптической щели между ними.

электрические — клетки соединяются высокопроницаемыми контактами с помощью особых коннексонов (каждый коннексон состоит из шести белковых субъединиц). Расстояние между мембранами клетки в электрическом синапсе — 3,5 нм (обычное межклеточное — 20 нм).Так как сопротивление внеклеточной жидкости мало(в данном случае), импульсы проходят не задерживаясь через синапс. Электрические синапсы обычно бывают возбуждающими.

При деполяризации пресинаптической терминали открываются потенциал-чувствительные кальциевые каналы, ионы кальция входят в пресинаптическую терминаль и запускают механизм слияния синаптических пузырьков с мембраной. В результате медиатор выходит в синаптическую щель и присоединяется к белкам-рецепторам постсинаптической мембраны, которые делятся на метаботропные и ионотропные. Первые связаны с G-белком и запускают каскад реакций внутриклеточной передачи сигнала. Вторые связаны с ионными каналами, которые открываются при связывании с ними нейромедиатора, что приводит к изменению мембранного потенциала. Медиатор действует в течение очень короткого времени, после чего разрушается специфическим ферментом. Например, в холинэргических синапсах фермент, разрушающий медиатор в синаптической щели — ацетилхолинэстераза. Одновременно часть медиатора может перемещаться с помощью белков-переносчиков через постсинаптическую мембрану (прямой захват) и в обратном направлении через пресинаптическую мембрану (обратный захват). В ряде случаев медиатор также поглощается соседними клетками нейроглии.

|

|

|

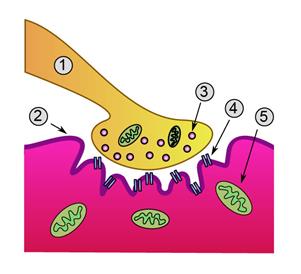

10. Нервно-мышечный синапс (мионевральный синапс) — эффекторное нервное окончание на скелетном мышечном волокне.

Нервный отросток проходя через сарколемму мышечного волокна утрачивает миелиновую оболочку и образует сложный аппарат с плазматической мембраной мышечного волокна, образующийся из выпячиваний аксона и цитолеммы мышечного волокна, создавая глубокие «карманы». Синаптическая мембрана аксона и постсинаптическая мембрана мышечного волокна разделены синаптической щелью. В этой области мышечное волокно не имеет поперечной исчерченности, характерно скопление митохондрий и ядер. Терминали аксонов содержат большое количество митохондрий и синаптических пузырьков с медиатором (ацетилхолином).

1. Пресинаптическое окончание

2. Сарколемма

3. Синаптический пузырек

4. Никотиновый ацетилхолиновый рецептор

5. Митохондрия

11. Нейромедиа́торы (нейротрансмиттеры, посредники) — биологически активные химические вещества, посредством которых осуществляется передача электрического импульса с нервной клетки через синаптическое пространство между нейронами. Нервный импульс, поступающий в пресинаптическое окончание, вызывает освобождение в синаптическую щель медиатора. Молекулы медиаторов реагируют со специфическими рецепторными белками клеточной мембраны, инициируя цепь биохимических реакций, вызывающих изменение трансмембранного тока ионов, что приводит к деполяризации мембраны и возникновению потенциала действия.

Нейромедиаторы являются, как и гормоны, первичными мессенджерами, но их высвобождение и механизм действия в химических синапсах сильно отличается от такового гормонов. В пресинаптической клетке везикулы, содержащие нейромедиатор, высвобождают его локально в очень маленький объём синаптической щели. Высвобожденный нейромедиатор затем диффундирует через щель и связывается с рецепторами на постсинаптической мембране. Диффузия является медленным процессом, но пересечение такой короткой дистанции, которая разделяет пре- и постсинаптические мембраны (0,1 мкм или меньше), происходит достаточно быстро и позволяет осуществлять быструю передачу сигнала между нейронами или между нейроном и мышцей.

Недостаток какого-либо из нейромедиаторов может вызывать разнообразные нарушения, например, различные виды депрессии. Также считается[1], что формирование зависимости от наркотиков и табака связано с тем, что при употреблении этих веществ задействуются механизмы производства нейромедиатора серотонина, а также других нейромедиаторов, блокирующие (вытесняющие) аналогичные естественные механизмы.

Классификация нейромедиаторов:

|

|

|

Традиционно нейромедиаторы относят к 3 группам: аминокислоты, пептиды, моноамины (в том числе катехоламины)

Аминокислоты:

§ ГАМК

§ Глицин

§ Глутаминовая кислота (глутамат)

Катехоламины:

§ Адреналин

§ Норадреналин

§ Дофамин

Другие моноамины:

§ Серотонин

§ Гистамин

А также:

§ Ацетилхолин

§ Анандамид

§ Аспартат

§ АТФ

§ Вазоактивный интестинальный пептид

§ Окситоцин

§ Таурин

§ Триптамин

12. Нейроглия, или просто глия — сложный комплекс вспомогательных клеток нервной ткани, общный функциями и, частично, происхождением (исключение — микроглия).Глиальные клетки составляют специфическое микроокружение для нейронов, обеспечивая условия для генерации и передачи нервных импульсов, обеспечивают тканевый гомеостаз и нормальное функц-е клетки, а также осуществляя часть метаболических процессов самого нейрона. Основные функции Нейроглии:

-создание между кровью и нейронами гемато-энцефалического барьера, необходимого как для защиты нейронов, так и главным образом для регуляции поступления веществ в ЦНС и их выведения в кровь;

-обеспечение реактивных свойств нервной ткани (образование рубцов после травмы, участие в реакциях воспаления, в образовании опухолей)

- фагоцитоз (удаление погибших нейронов)

- изоляция синапсов (контактные участки между нейронами)

Источники онтогенетического развития нейроглии:появилась в процессе развития нервной системы из материала нервной трубки.

13. Макроглия (от макро... и греч. glнa — клей), клетки в мозге, заполняющие пространства между нервными клетками — нейронами — и окружающими их капиллярами. М. — основная ткань нейроглии, часто с ней отождествляемая; в отличие от микроглии, имеет общее с нейронами происхождение из нервной трубки. Более крупные клетки М., образующие астроглию и эпендиму, участвуют в деятельности гемато-энцефалического барьера, в реакции нервной ткани на повреждения и инфекции. Более мелкие, так называемые сателлитные клетки нейронов (олигодендроглия), участвуют в образовании миелиновых оболочек отростков нервных клеток — аксонов, обеспечивают нейроны питательными веществами, особенно в период усиленной активности мозга.

|

|

|

14. Эпе́ндима — тонкая эпителиальная мембрана, выстилающая стенки желудочков мозга и спинномозговой канал. Эпендима состоит из эпендимных клеток или эпендимоцитов, относящихся к одному из четырёх типов нейроглии. В эмбриогенезе эпендима образуется из эктодермы.

2015-04-30

2015-04-30 2263

2263