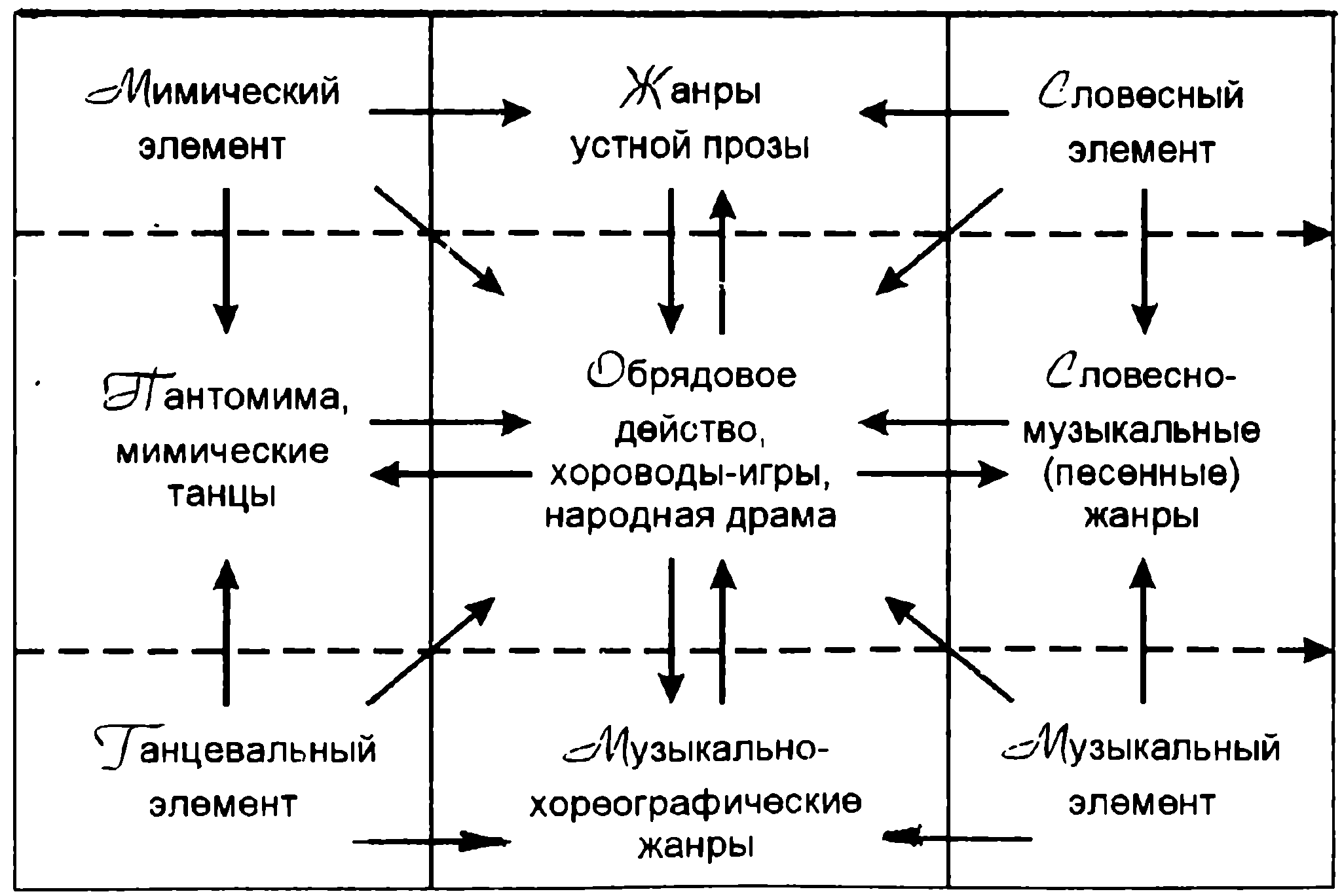

В отличие от художественной культуры города, уже в древности пошедшей по пути дифференциации форм творчества, следуя общему для цивилизации закону разделения труда и специализированно-профессионализировавшемуся совершенствованию каждого рода деятельности, фольклор сохранял, и сохра-нял весьма стойко, изначальный синкретизм первобытной культуры. Синкретизм этот проявлялся и в неотрывности художественного смысла деятельности от функциональных назначений создававшихся предметов и производимых действий — трудовых, бытовых, культовых и т. п. (по точному суждению В. Гусева, фольклор «является одновременно искусством и неискусством»), и в слитности разных средств самого художественного творчества. Конечно, разные его элементы отчетливо различимы, но реально они живут лишь во взаимосвязях, а не порознь — эта диалектика хорошо выражена в таблице, составленной только что упомянутым исследователем:

Вместе с тем в отличие от многих фольклористов я считаю и возможным, и продуктивным расширить значение термина «фольклор», дабы он охватывал не только «мусические» компоненты художественного творчества, но и «технические» (или «пластические»), потому что художественные ремесла в деревенском быту теснейшим образом связаны со словесно-музыкально-танцевально-актерской деятельностью и выражают то же общинно-традиционное мифологическое мировоззрение. Лишь под влиянием городской культуры в Новое время происходит взаимное обособление обеих ветвей фольклора, как и автономизация разных компонентов той и другой ветви.

|

|

|

Сколь ни значительна роль фольклора в истории художественной культуры, образование современной системы искусств связано не с ним, а с теми процессами, которые протекали в европейских городах в сфере художественного производства.

2015-04-30

2015-04-30 356

356