Требования:

– Высокая теплоёмкость/теплопроводность, – Низкая коррозионная агрессивность по отношению к конструкционным материалам, – Низкая вязкость, – Взрывобезопасность, не токсичность, негорючесть, – Вещество должно свободно перемещаться под действием естественного давления или давления насоса, – Вещество должно быть доступно, – Иметь невысокую стоимость, теплоноситель должен обладать гигиеничностью, – совершенность в приготовлении воды

Достоинства воды:

– Распространенность в природе, дешевизна, – Относительная простота и освоенность ее подготовки, – Взрывобезопасность, нетоксичность, негорючесть, – Высокие теплоотдающие свойства, низкая вязкость, высокая теплота фазового перехода, высокий коэффициент теплопроводности, – Легкая передача давления.

70. Осадительные способы обработки воды, в чем их сущность? Какие методы осаждения Вы знаете? Чем они отличаются по показателям качества обработанной вода?

Осадительные методы очистки сточных вод характеризуются образованием малорастворимой твердой фазы, на поверхности или внутри которой задерживаются коллоидные и (или) растворенные загрязнения стоков. Эта фаза создается за счет введения в обрабатываемые сточные воды специальных реагентов.

Достоинствами осадительных методов очистки сточных вод являются: низкая стоимость, использование широко распространенного и отработанного оборудования и доступных реагентов. Эти методы водоочистки дают хорошие результаты по выведению из стоков коллоидных и взвешенных частиц.

Недостатки методов: низкий коэффициент очистки сточных вод, малая производительность, образование большого объема вторичных отходов (шламов), отсутствие очистки стоков от растворенных солей, увеличение общего солесодержания, а в некоторых случаях добавление токсичных реагентов.

Для увеличения производительности и уменьшения объема шламов вводят специальные дополнительные вещества – флокулянты, представляющие собой растворимые высокомолекулярные вещества, молекулы которых обладают в растворенном виде зарядом.

Различают три основных осадительных метода: коагуляция, флокуляция и химическое осаждение.

Коагулированием называется технологический процесс обработки воды реагентами, который завершается коагуляцией ее коллоидных примесей. Коагуляция является физико-химическим процессом слипания коллоидных частиц и образования грубодисперсных хлопьев, выпадающих в осадок и удаляемых из воды осаждением их в осветлителях или фильтрованием в осветительных фильтрах. Реагенты, применяемые для коагулирования, называют коагулянтами, а химические агенты, вызывающие коагуляцию коллоидных примесей воды – коагуляторами. В результате процессов коагулирования и осветления увеличивается прозрачность воды, снижается ее окисляемость и происходит ее обесцвечивание. При правильно налаженных режимах коагуляции воды удаляется примерно 60—80% органических веществ.

В качестве коагулянтов обычно используют соли слабых оснований – железа и алюминия – и сильных кислот: Fe2(SO4)3, FeCl3, FeSO4, Al2(SO4)3, AlCl3. При растворении они гидролизуются. Взаимодействуя с гидроксильными ионами, содержащимися в сточной воде в результате электролитической диссоциации последней, эти соли образуют нерастворимые фазы. В воде накапливаются катионы водорода, в результате чего раствор приобретает кислую реакцию.

При реакциях образуется избыток водородных ионов. Благодаря наличию в воде буферной системы HCO3– - H2CO3 с рН близким к 7, рН воды при гидролизе коагулянтов в большинстве случаев уменьшается незначительно. При щелочности более 1,0–1,5 мг-экв/л не возникает затруднений в нейтрализации этого избытка.

Флокуляция – процесс агрегации частиц, в котором в дополнение к непосредственному контакту частиц происходит их адсорбционное взаимодействие с молекулами высокомолекулярного вещества, называемого флокулянтом. При введении флокулянта в сточные воды резко ускоряется процесс образования и осаждения хлопьев при коагуляции, увеличивается плотность агрегатов и осадков, расширяется диапазон рН эффективного действия коагулянтов. При наличии в стоках значительного количества взвешенных частиц флокулянты могут обеспечивать их осаждение без введения дополнительных реагентов – коагулянтов.

Химическое осаждение – образование и осаждение в жидкой фазе малорастворимых кристаллических осадков с соосажденными ионами загрязнений стоков.

71. Назвать элементы структурного состава коллоидной мицеллы и на этом примере объяснить возникновение £ - потенциала.

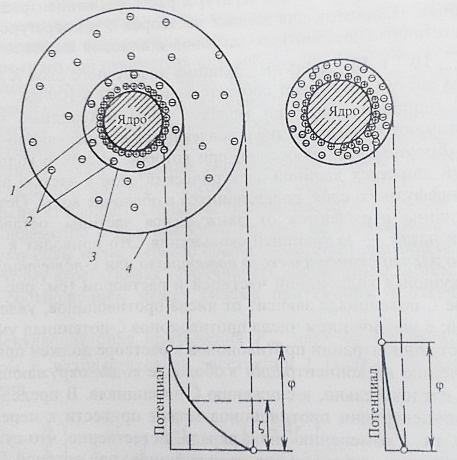

Коллоидные частицы, содержащиеся в воде, находятся в непрерывном и беспорядочном броуновском движении. Между ними действуют силы взаимного притяжения и отталкивания. Силы взаимного отталкивания объясняются тем, что однородные коллоидные частицы имеют электрические заряды одного знака. Наличие электрических зарядов объясняется следующими причинами. Каждая коллоидная частица обладает весьма значительной адсорбционной способностью, благодаря чему она адсорбирует из раствора ионы электролитов одного знака, которые распределяются равномерно по ее поверхности, образуя адсорбционный слой. Коллоидная частица вместе с адсорбционным слоем называется гранулой. Ввиду наличия у гранулы электрического заряда вокруг нее концентрируются ионы с зарядами противоположного знака (противоионы). Противоионы не связаны прочно с гранулой; они сохраняют способность к диффузии в окружающую жидкость, образуя вокруг гранулы диффузный слой, в котором концентрация противоионов уменьшается по мере удаления от гранулы. Гранула вместе с диффузным слоем называется мицеллой.

Схема строения коллоидной мицеллы.

Схема строения коллоидной мицеллы.

1 – потенциалообразующие ионы; 2 –противоионы; 3 –поверхность скольжения; 4 –граница дифузионного слоя; а–потенциал больше нуля; б –изоэлектрическое состояние, потенциал равен нулю.

При тепловом движении молекул воды коллоидные частицы воспринимают их воздействие и вовлекаются в молекулярно-кинетическое (броуновское) движение, при котором вместе с коллоидной частицей движется двойной электрический слой с частью противоионов диффузного слоя, содержащихся в оболочке воды. Остальные противоионы отрываются от движущейся частицы, оставаясь во внешней части – за границей скольжения. Это приводит к возникновению электрокинетического потенциала между движущейся частицей и раствором. Значение потенциала зависит от числа противоионов, с увеличением их числа потенциал уменьшается.

2015-05-14

2015-05-14 1043

1043