1. Гражданские организации гражданской защиты создаются организациями. Порядок создания и деятельности гражданских организаций гражданской защиты определяется Правительством Республики Узбекистан.

2. В гражданские организации гражданской защиты могут быть зачислены граждане Республики Узбекистан: мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, женщины в возрасте от 18 до 55 лет, за исключением военнообязанных, имеющих мобилизационные предписания, инвалидов I, II или III группы, беременных женщин, имеющих детей в возрасте до восьми лет, а также женщин, получивших среднее или высшее медицинское образование, имеющих детей в возрасте до тех лет.

2. В состав деятельности войск гражданской защиты входят:

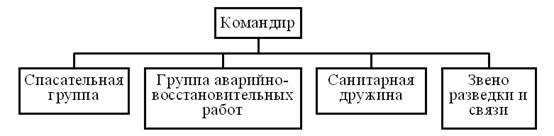

1. Невоенизированные формирования ГЗ.

2. Военизированные части ГЗ.

3. Силы и средства МО, МВД и Минздрава.

1) Невоенизированные формирования (НФ) ГЗ - группа гражданских лиц, численность которых определена руководящими документами, оснащенная техникой и имуществом, положенными по табелю. Эти формирования получили названия "Спасательная (сводная) команда", "Невоенизированные отряды ГЗ". В состав НФ входят мужчины 16-60 лет и женщины 16-55 лет (кроме беременных и имеющих детей в возрасте до 8 лет) за исключением инвалидов всех групп.

НФ классифицируют:

а. По подчиненности:

объектовые (подчинены начальнику объекта);

территориальные (подчинены председателю исполкома);

б. По назначению:

— общего назначения (создаются на объектах н/х могут подчиняться руководителю предприятия или председателю исполкома);

— специального (подчинены только руководителю предприятия);

Основные принципы обеспечения радиационной безопасности

Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей природной среды считается обеспеченной, если соблюдаются основные принципы радиационной безопасности (обоснование, оптимизация, нормирование) и требования радиационной защиты, установленные Федеральным законом "О радиационной безопасности населения", НРБ-99 и действующими санитарными правилами.

Контроль за реализацией основных принципов должен осуществляться путем проверки выполнения следующих требований:

1. Принцип обоснования должен применяться на стадии принятия решения уполномоченными органами при проектировании новых источников излучения и радиационных объектов, выдаче лицензий и утверждении нормативно-технической документации на использование источников излучения, а также при изменении условий их эксплуатации (приложение 1).

В условиях радиационной аварии принцип обоснования относится не к источникам излучения и условиям облучения, а к защитному мероприятию. При этом в качестве величины пользы следует оценивать предотвращенную данным мероприятием дозу. Однако мероприятия, направленные на восстановление контроля над источниками излучения, должны проводиться в обязательном порядке.

2. Принцип оптимизации предусматривает поддержание на возможно низком и достижимом уровне как индивидуальных (ниже пределов, установленных НРБ-99), так и коллективных доз облучения, с учетом социальных и экономических факторов

В условиях радиационной аварии, когда вместо пределов доз действуют более высокие уровни вмешательства, принцип оптимизации должен применяться к защитному мероприятию с учетом предотвращаемой дозы облучения и ущерба, связанного с вмешательством.

3. Принцип нормирования, требующий непревышения установленных Федеральным законом "О радиационной безопасности населения" и НРБ-99 индивидуальных пределов доз и других нормативов радиационной безопасности, должен соблюдаться всеми организациями и лицами, от которых зависит уровень облучения людей.

4. Для контроля за эффективными и эквивалентными дозами облучения, регламентированными НРБ-99, вводится система дополнительных производных нормативов от пределов доз в виде допустимых значений: мощности дозы, годового поступления радионуклидов в организм и других показателей.

Поскольку производные нормативы при техногенном облучении рассчитаны для однофакторного воздействия и каждый из них исчерпывает весь предел дозы, то их использование должно быть основано на условии непревышения единицы суммой отношений всех контролируемых величин к их допустимым значениям.

5. Для предупреждения использования установленного для населения предела дозы только на один техногенный источник излучения или на ограниченное их количество должны применяться квоты на основные техногенные источники облучения.

Обоснование значений квот должно содержаться в проектах радиационных объектов. Рекомендации по установлению квот приведены в приложении 2.

Оценка состояния радиационной безопасности

1. Оценка действующей системы обеспечения радиационной безопасности в организации и в каждом регионе должна основываться на следующих основных показателях, предусмотренных Федеральным законом "О радиационной безопасности населения":

- характеристика радиоактивного загрязнения окружающей среды;

- анализе обеспечения мероприятий по радиационной безопасности и выполнения норм, правил и гигиенических нормативов в области радиационной безопасности;

- вероятности радиационных аварий и их масштабе;

- степени готовности к эффективной ликвидации радиационных аварий и их последствий;

- анализе доз облучения, получаемых отдельными группами населения от всех источников ионизирующего излучения;

- числе лиц, подвергшихся облучению выше установленных пределов доз облучения.

2. Все вышеуказанные показатели необходимо представить в радиационно-гигиенических паспортах организаций и территорий, характеризующих уровень обеспечения радиационной безопасности работников данной организации или населения территории, которые разработаны и утверждены в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. Анализ данных, приведенных в радиационно-гигиенических паспортах организаций и территорий, следует проводить путем сопоставления их с требованиями НРБ-99 и настоящих Правил, с данными предыдущих лет и с аналогичными показателями других организаций и территорий.

4. Для оценки состояния радиационной безопасности используется показатель радиационного риска. В наибольшей степени этот риск характеризует суммарная накопленная эффективная доза от всех источников излучения. Значимость каждого источника излучения следует оценивать по его вкладу в суммарную эффективную дозу.

Пути обеспечения радиационной безопасности

1. Радиационная безопасность на объекте и вокруг него обеспечивается за счет:

- качества проекта радиационного объекта;

- обоснованного выбора района и площадки для размещения радиационного объекта;

- физической защиты источников излучения;

- зонирования территории вокруг наиболее опасных объектов и внутри них;

- санитарно-эпидемиологической оценки и лицензирования деятельности с источниками - условий эксплуатации технологических систем; излучения;

- санитарно-эпидемиологической оценки изделий и технологий;

- наличия системы радиационного контроля;

- планирования и проведения мероприятий по обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при нормальной работе объекта, его реконструкции и выводе из эксплуатации;

- повышения радиационно-гигиенической грамотности персонала и населения.

2. Радиационная безопасность персонала обеспечивается:

- ограничениями допуска к работе с источниками излучения по возрасту, полу, состоянию здоровья, уровню предыдущего облучения и другим показателям;

- знанием и соблюдением правил работы с источниками излучения;

- достаточностью защитных барьеров, экранов и расстояния от источников излучения, а также ограничением времени работы с источниками излучения;

- созданием условий труда, отвечающих требованиям НРБ-99 и настоящих Правил;

- применением индивидуальных средств защиты;

- соблюдением установленных контрольных уровней;

- организацией радиационного контроля;

- организацией системы информации о радиационной обстановке;

- проведением эффективных мероприятий по защите персонала при планировании повышенного облучения в случае угрозы и возникновении аварии.

3. Радиационная безопасность населения обеспечивается:

- созданием условий жизнедеятельности людей, отвечающих требованиям НРБ-99 и настоящих Правил;

- установлением квот на облучение от разных источников излучения;

- организацией радиационного контроля;

- эффективностью планирования и проведения мероприятий по радиационной защите в нормальных условиях и в случае радиационной аварии;

- организацией системы информации о радиационной обстановке.

4. При разработке мероприятий по снижению доз облучения персонала и населения следует исходить из следующих основных положений:

- индивидуальные дозы должны в первую очередь снижаться там, где они превышают допустимый уровень облучения;

- мероприятия по коллективной защите людей в первую очередь должны осуществляться в отношении тех источников излучения, где возможно достичь наибольшего снижения коллективной дозы облучения при минимальных затратах;

- снижение доз от каждого источника излучения должно, прежде всего, достигаться за счет уменьшения облучения критических групп для этого источника излучения.

5. Применение радиоактивных веществ в различных областях хозяйства путем их введения в вырабатываемую продукцию (независимо от физического состояния продукции) разрешается при наличии санитарно- эпидемиологического заключения, выдаваемого федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Общие требования к контролю за радиационной безопасностью

1. Радиационный контроль охватывает все основные виды воздействия ионизирующего излучения на человека, перечисленные в п. 1.3 НРБ-99.

2. Целью радиационного контроля является получение информации об индивидуальных и коллективных дозах облучения персонала, пациентов и населения при всех условиях жизнедеятельности человека, а также сведений о всех регламентируемых величинах, характеризующих радиационную обстановку.

3. Объектами радиационного контроля являются:

- персонал групп А и Б при воздействии на них ионизирующего излучения в производственных условиях;

- пациенты при выполнении медицинских рентгенорадиологических процедур;

- население при воздействии на него природных и техногенных источников излучения;

- среда обитания человека.

4. Контроль за радиационной безопасностью в организации, где планируется обращение с источниками излучения, разрабатывается на стадии проектирования. В разделе "Радиационный контроль" определяются виды и объем радиометрического и дозиметрического контроля, перечень необходимых радиометрических и дозиметрических приборов, вспомогательного оборудования, размещение стационарных приборов и точек постоянного и периодического контроля, состав необходимых помещений, а также штат работников, осуществляющих радиационный контроль. На проект необходимо иметь санитарно-эпидемиологическое заключение органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Контроль за радиационной безопасностью, определенный проектом, уточняется в зависимости от конкретной радиационной обстановки в данной организации и на прилегающей территории, и согласовывается с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

5. В организации, в зависимости от объема и характера работ, производственный контроль за радиационной безопасностью осуществляется специальной службой или лицом, ответственным за радиационную безопасность, прошедшим специальную подготовку.

6. Производственный контроль за радиационной безопасностью в организации, где происходит облучение работников природными источниками излучения в дозе более 1 мЗв в год, также осуществляется специальной службой или лицом, ответственным за радиационную безопасность.

7. Порядок проведения производственного контроля за радиационной безопасностью специальной службой (или лицом, ответственным за радиационную безопасность), определяющий ее задачи с учетом особенностей и условий выполняемых ею работ, согласовывается с органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

8. Радиационный контроль организаций и территорий предусматривает проведение контроля и учета индивидуальных доз облучения работников (персонала) и населения. Регистрация доз облучения персонала и населения должна проводиться в соответствии с единой государственной системой контроля и учета доз облучения.

9. Средства измерений должны применяться по назначению и периодически проходить поверку, калибровку и сличение в установленном порядке.

10. Анализ результатов производственного контроля за радиационной безопасностью осуществляется в каждой организации и результаты оценки ежегодно заносятся в радиационно-гигиенические паспорта организаций и территорий.

11. Данные контроля за радиационной безопасностью используются для оценки радиационной обстановки, установления контрольных уровней, разработки мероприятий по снижению доз облучения и оценки их эффективности, ведения радиационно-гигиенических паспортов организаций и территорий.

12. Для лиц, у которых накопленная доза от одного из основных видов облучения (по п. 1.3 НРБ-99) превышает 0,5 Зв, должна, по возможности, проводиться реконструкция (восстановление) доз от остальных видов облучения.

Поставка, учет, хранение и перевозка источников излучения

1. Поставка организациям источников излучения и изделий, содержащих их, проводится по заказам-заявкам (рекомендуемая форма указана в приложении 5). Поставка источников излучения, предназначенных для градуировки и поверки дозиметрической и радиометрической аппаратуры, проводится без специальных разрешений, если их характеристики соответствуют требованиям п. 1.8 Правил.

2015-05-15

2015-05-15 688

688