Человечество начинало свою социобиологическую эволюцию, по всей видимости, с гораздо более низкой ступени, чем социальные насекомые (муравьи, пчелы) и хищные животные, к примеру пещерные медведи и мамонты. Вторым они уступали в индивидуальной мощи и конкуренции за биоресурсы, первым — в организационном совершенстве. Зажатый между двумя видами живых существ, человек вынужден был ускоренно эволюционировать, да так, что вобрал в себя все самое лучшее от каждого из них, а затем и превзошел их: одних в коллективном устройстве, других в индивидуальном развитии.

Наземные приматы, обитающие в африканской саванне (собакоголовые обезьяны): павианы, бабуины и гамадрилы (в отличие от мощных орангутанов и горилл), — в одиночку защититься от леопарда, льва или гиеновых собак не способны: они плохо вооружены и медленно бегают. Единственная надежда — создать сложную оборонительную организацию. Ее выработал естественный отбор.

В основе лежит жесткая иерархия самцов. У многих живущих группой животных, если они обитают в безопасности (например, на деревьях, как орангутаны), или сильно вооружены (как львы), или очень быстро бегают (как лошади), во избежание бесконечных конфликтов самец-доминант изгоняет остальных самцов, включая сыновей. У собакоголовых же все половозрелые самцы остаются в стаде, образуя его оборонительную структуру.

С подобными проблемами, считает В.Р. Дольник6, в свое время столкнулись и предки человека. Живший в Восточной Африке 3—4 млн лет назад прямоходящий предок человека — афарский австралопитек — был ростом метр с небольшим. Не выше был и пришедший ему на смену Homo habilis — первый изготовитель каменных орудий. Только следующий вид Homo erectus прямоходящий человек, появившийся там же около 1,5 млн лет назад, — был в полтора раза выше. «Ранние гоминиды, — пишет Дольник, — не охотились на крупных животных. Так что, хотя они и имели под рукой заостренный камень, убить им хищника в одиночку, скорее всего, не могли. Это были некрупные, от природы слабо вооруженные существа, к тому же бегавшие медленно (даже в сравнении с павианом), очень неверткие и вдобавок не способные быстро вскарабкаться на дерево. Следовательно, предположение о том, что они жили отдельными семьями или небольшими, слабо организованными группами (как гориллы и шимпанзе), не проходит»7. Скорее всего, если судить по аналогии с приматами, наши далекие предки вели стадный образ жизни. Следовательно, социальная организация стадных обезьян саванны доносит до наших дней как бы действующую модель социальной структуры предков человека.

О формах социальной организации предлюдей, живших миллионы лет назад, мы можем судить весьма приблизительно. Останки скелетов, следы кострищ или каменные орудия труда позволяют судить только об анатомических особенностях, отчасти — хозяйственном укладе и жилище нашего предка. Но какова социальная организация сообщества пралюдей и древнейших людей, к примеру австралопитека или человека умелого, остается толь-

6 Дольник В.P. Homo militaris. — http://www.follow.ru/article/263.

7 Там же.

ко догадываться. Помочь ученым могут наблюдение за поведением и образом жизни приматов, очень близких к человеку по некоторым (но не всем) свойствам.

На основе наблюдений за приматами можно говорить о трех важнейших факторах, регулирующих стадные отношения: привязанность самца к самке (образование тандема и гарема), взаимное тяготение матери и детенышей (выводок) и однополых особей друг к другу8. Как видим, в этом списке отсутствуют важнейшие свойства, отличающие либо выделяющие социальных насекомых, как-то: разделение труда, кастовый строй, коллективное воспитание молодежи. К этому человечеству еще предстояло прийти, до этого было еще очень далеко.

А пока что, в самом начале человеческой предыстории и на протяжении нескольких миллионов лет, наш предок оставался стадным животным, мало чем отличающимся по образу жизни и поведению от приматов. Прямохож-дение и первые опыты использования орудий вряд ли повлияли на социальную организацию: они были еще очень слабыми, чтобы двигать вперед социальный прогресс. Много позже, когда они приведут к возникновению мышления, сознания и речи, резко изменятся формы социальной организа-

Врезка

В.Р. Дольник Стадо обезьян

Павианы любят ходить строем. Стадо павианов насчитывает несколько десятков голов. В местах кормежки и в относительно безопасных местах отдыха стадо располагается не кое-как, а особым порядком — лагерем. При этом самцы-доминанты занимают центральную и обычно возвышенную часть площади, вокруг них концентрируются самки с детенышами, а периферию лагеря охраняют самцы-субдоминанты. Если обзор недостаточен, некоторые самцы занимают дозорные возвышения. Все это — защита от неожиданного нападения хищников.

Когда павианы переходят с места на место, они идут в определенном порядке, который можно назвать походным строем. В середине стада идут самцы-доминанты. Из такого положения им удобно обозревать стадо и управлять им. Одновременно это и самое безопасное место в стаде при нападении хищника (у обезьян доминанты совсем не собираются рисковать собой без край-

ней необходимости). Около доминантов идет самая ценная для них и самая беззащитная часть стада: молодые самки, самки, несущие детенышей младшего возраста, и несамостоятельные детеныши. Это самое безопасное место в построении. Периферию ядра стада образуют самостоятельные молодые обезьяны. В случае опасности по команде доминантов ядро стада будет убегать, но не очень быстро — из-за самок и детенышей. Впереди стада, на расстоянии видимости, развернувшись полумесяцем, идут самцы второго иерархического ранга (субдоминанты). Это авангард, наиболее опасное место в построении. Обнаружив опасного хищника, авангард развертывается вогнутым оборонительным полумесяцем и стремится задержать его, быстро и слаженно маневрируя. Обычно авангарду удается отрезать хищника от стада и дать последнему убежать. Большинство хищников после этого охоту прекращает: они знают, что субдоминанты дерутся отчаянно и беспощадно, действуют сообща и прекрасно взаимодействуют. Ты вцепишься в одного из них, а они все — в тебя. Потеряв пять-семь самцов, павианы способны изувечить даже леопарда. Позади стада, тоже на расстоянии видимости, идет арьергард — самцы третьего иерархического ранга, прикрывающие стадо с тыла. Если павианы идут по пересеченной местности и обзор недостаточен, они могут выделять одну или две группы бокового охранения.

Сокращено по источнику: Дольник В.Р. Homo militaris. — http://www.follow.ru/article/263.

8 Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М, 1956.

ции, и человечество совершит революционный скачок. Но произойдет это приблизительно в верхнем палеолите, если не позже.

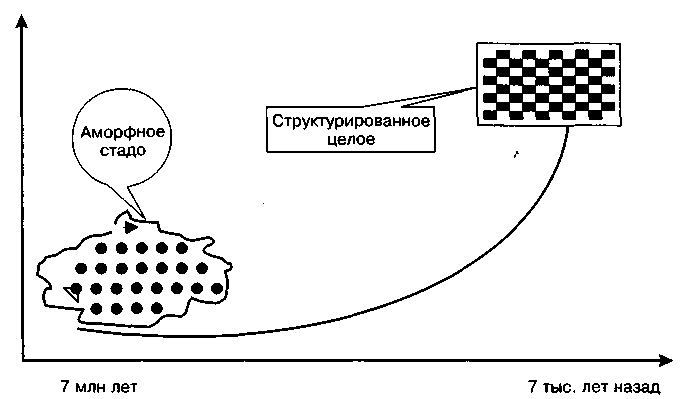

Итак, стадо предлюдей — это аморфное образование достаточно большого (от нескольких десятков до нескольких сотен) количества особей, т.е. анонимное скопление, напоминающее стаю рыб в океане.

Надо согласиться с Лоренцом в том, что семья не являлась исходной ячейкой формирующегося человека. Поначалу она была таким же слабым эволюционным фактором, как прямохождение и использование орудий труда. Ко всем трем предчеловек обращался случайно, необходимость их использования не была закреплена ни анатомически, ни социально.

Тем не менее семья или, лучше сказать, протосемья на той ранней стадии была. Она и не могла не быть, поскольку существует у всех или большинства видов животных. Другое дело, какую форму она имела.

По всей видимости, протосемья не была моногамной. Эволюционной первыми были, вероятнее всего, тандем и гарем. Основу первого составляла пара — мать и ребенок, основу второго — самец с несколькими самками. Та и другая формы унаследованы человеком от своих животных предков, биологически предопределены и биологически наиболее эффективны. В одном гареме может быть только один доминирующий самец, а самок может быть столько, сколько он способен удержать.

Мать и ее детеныши с биологической точки зрения являлись наиболее устойчивой, а потому исходной микроструктурой стада пралюдей. Время от времени к базисной материнско-детской группе присоединялись один или несколько взрослых самцов, круживших в непосредственной близости. Образовывалась новая структурная единица — гаремная группа или просто гарем, состоявший из одного физически сильного самца, нескольких самок и их общих детенышей. По эволюционному времени такого рода группы, видимо, появлялись позднее материнско-детских групп.

Прежде всего, у тех высших приматов, которые были нашими биологическими предками, образовывалась потомственная связь как минимум двух поколений (мать—ребенок). Природа позаботилась о том, чтобы эта связь была закреплена наиболее сильным образом — биологическим инстинктом. На последующих витках эта потомственная связь преобразуется в кровнородственную. Из нее в дальнейшем возникнет сложная и разветвленная система родства с отчетливо осознаваемыми и почитаемыми предками. Сеть родства станет в дальнейшем первой в истории человечества социальной системой — основой и фундаментом общества людей.

Как установил Г. Кюммер, мельчайшей устойчивой единицей групп у гамадрилов является гаремная семья. Ее «составляют крупный самец, одна или две взрослые самки с их потомством, одна-две неполовозрелые самки и иногда молодой самец. В этой группе безраздельно властвует старший самец, могучий, вдвое более крупный, чем самки. Он ведет группу, внимательно следит, чтобы ни один из членов его семьи не отстал. В случае неповиновения он даже кусает самок. Вечером гамадрилы снова возвращаются к скалам, однако не обязательно к тем, где они провели предыдущую ночь. Во время пастьбы несколько семей объединяются в группы, относительно устойчивые по составу. По крайней мере две-три семьи ежедневно отмечаются в одной и той же пасущейся группе. Размер таких групп довольно велик — 30—90 животных»9.

9 Баскин Л.М. Олени против волков. М., 1976. С. 131.

Стадо шимпанзе — это сложное сообщество, в котором вожак может выбирать себе любую самку из группы, а остальные самцы — только некоторых, причем чем ниже самец стоит на лестнице доминирования, тем сложнее ему найти партнершу. Внутри стада обезьян формируются своего рода гаремы, которые, впрочем, не очень устойчивы, поскольку тот же вожак легко может забрать любую самку в свой гарем или просто воспользоваться ею походя. И все это очень похоже на обычаи многих первобытных племен, где так же просто осуществляется переход женщины от менее сильного мужчины к более сильному, но никак не наоборот.

Первоначальной для всех животных структурой выступает брачная пара, которая объединяет случайно выбранных особей на непродолжительное время. Соединение нескольких пар создает группировку, несколько группировок — стадо или стаю. Отношения между особями устанавливаются лишь во время гона и периодов совместной охоты, а затем они прекращаются. Таким образом, в целом взаимоотношения особей непродолжительны и нерегулярны. Они безразличны друг другу, их не интересует полнота индивидуального сходства между ними. После периода гона самец может остаться с самкой, чтобы проконтролировать появление потомства.

Оба типа протосемьи — тандем и гарем — нужно считать биологически первичными. Гарем необходим для того, чтобы лучше выполнять воспроизводственные функции, тандем — для социализации: воспитанием потомства занимался не весь коллектив, а только мать. (В известном смысле надо говорить о возвращении вспять, когда пишут о феминизации школьного образования и семейного воспитания", детьми и подростками занимаются женщины-учительницы и матери-хозяйки; мужчины не идут работать в школу и заняты добыванием денег.)

Если это так, то вторичными надо считать отношения между самцом и самкой, мужем и женой. Их сложнее удержать, сохранить, сделать устойчивыми. Природа не выделила под них прочный биологический фундамент. Природе они не нужны, если не считать некоторых видов млекопитающих, у которых для воспитания потомства необходимы оба родителя.

Вторичный тип связи, объединяющий в одно целое мужскую и женскую особи, появился очень поздно, вероятно, лишь у кроманьонцев. По своему содержанию и характеру его надо именовать социальным, а по значению — революционным. Следуя подобной логике, к третичным надо относить иерархические связи между людьми, которые к воспроизводству, сексуальным отношениям и воспитанию потомства никакого отношения не имеют.

Если первичные связи носят исключительно биологический характер, вторичные являются биосоциальными, то третичные — исключительно социальными. Тот факт, что иерархические отношения мы встречаем у некоторых или многих видов социальных животных, в том числе у приматов, не опровергает нашего утверждения об их исключительно социальном характере. Дело в том, что определение «социальное» относится не только к людям, но и к некоторым видам животных, которых называют социальными или общественными, а потому трактуется как в узком, так и в широком значении.

Итак, стадо предлюдей надо рассматривать в качестве аморфного и неустойчивого коллективного образования, в котором единственно устойчивой структурой были либо тандем, либо семья (рис. 21).

Структурные кристаллы, в роли которых выступал гарем либо тандем, поначалу являлись именно вкраплениями, которые в течение нескольких миллионов лет разрослись до полноценной кристаллической решетки. На отдельных секрециях чужеродного материала наросло социальное «мясо»,

Рис. 21. Аморфное первобытное стадо с устойчивыми вкраплениями

вокруг скелета образовалось тело — тело полноценного человеческого общества. Тандем и гарем превратились в семью и род, роды объединились в племена, на их основе возникли вождества, которые преобразовались в ранние государства. А дальнейшая история общества уже известна любому школьнику.

Аморфное скопление предлюдей и приматов называют еще популяцией. Она образует первичную структуру, в которой сексуальные отношения характеризуются эндогамией. Вторичную структуру некоторые авторы предлагают называть расширенным социумом. Сексуальные отношения для вторичной структуры характеризуются экзогамией'0.

Третичную структуру называют демом. Демы «представляют собой элементарную структурную единицу популяции, и именно на их основе обеспечивается адаптивный ответ популяции в целом на изменение вне- и внут-рипопуляционных условий»11. Дем, размеры которого в отличие от популяции в пределе определяются размерами ареала, должен обладать строгой структурой, а численность его особей определяться не только экологическими особенностями, но и самой его структурой. Дем — достаточно строгая организация, устав и существование которой полностью определены законами социальной эволюции12. В основе образования любого дема лежит пирамидально-ярусная структура во главе с доминантом. Пирамидальность состоит в том, что импульсы в группе проходят по вертикали, снизу вверх,

10 Алексеев В.М. Указ. соч.

" Шилов И.А. Физиологическая экология животных: Учеб. пособие. М., 1985. С.197.

12 Алексеев В.М. Указ. соч.

а ярусность в том, что особи, занимающие один ярус, нейтральны по отношению друг к другу13. Можно предположить, что первобытные стада людей, как и животных некоторых видов, были организованы по принципу пирамидально-ярусной структуры.

У человека популяционная организация не заканчивается образованием третичной структуры. Поэтому для организаций человека введены дополнительные обозначения. Третичной структуре наиболее соответствует понятие антропогеоценоза, введенное В.П. Алексеевым14. Для более высокой структуры наиболее полное развитие получило понятие хозяйственно-культурного типа, введенное СП. Толстовым в 1932 г.

Скопления павианов и гамадрилов достигают 750 голов. Именно такие скопления и следует считать демом. В таких аморфных образованиях между особями, принадлежащими к разным семьям, не наблюдается строго выраженной иерархии. С биологической точки зрения они нужны для поддержания генофонда и воспроизводства поколений. Подобные ассоциации крайне слабо помогают борьбе за выживание, защите от хищников или выполнению хозяйственных функций.

2015-05-15

2015-05-15 1236

1236