по дисциплине «Ученые украинской культуры»

на тему: «Ученые трохи эллинизма»

Выполнила: студентка гр. А-266

Горбикова К. А.

Проверила: Соколовская Г. Н.

Одесса-2011

Оглавление

Введение. 3

Евклид. 4

Архимед 5

Эратосфен 7

Эпикур. 8

Учение о человеке и его природе. 9

Философия, по мнению стоиков. 10

Платон. 11

Аристотель. 12

Учение о добродетели. 13

Учения стоицизма. 14

Птолемей. 15

Феофраст. 16

Заключение. 18

Список используемой литературы.. 19

Введение

Эллинизм и зарождение александрийской науки Образование империи Александра Македонского знаменовало собой окончательное крушение греческой общественно-политической формы города-государства и явилось поворотным пунктом и началом новой эры не только в политической, но и культурной истории древнего мира. Эта эра — эллинизм.

Эпоха эллинизма (конец IV – конец I вв. до н.э.) была временем наиболее интенсивных творческих исканий, временем, когда греческая литература претерпела ряд существенных изменений. «Возникновение в конце IV века эллинистических государств в корне изменило роль и общественную функцию науки. Подобно тому как сами эллинистические правители и обслуживающий их бюрократический аппарат представляли собой небольшую кучку «избранных» среди массы покоренного населения восточных стран, возникшая в эллинистических культурных центрах прослойка интеллигенции составляла достаточно замкнутый круг просвещенных любителей и ценителей научных детищ. Драма или речь оратора, рассчитанная на многотысячную аудиторию, не имела в подобных условиях никакого смысла; попытки возрождения героического эпоса по той же причине были обречены на провал за теми редкими исключениями, когда в рамки искусственного и перенасыщенного мифологической ученостью повествования проникали живые наблюдения над окружающим поэта бытом и внутренним миром человека.

Каковы же были отличительные черты наук, с большим или меньшим успехом развивавшихся в созданых научных центрах и пользовавшихся покровительством тамошних царственных властителей? Эти науки уже ничем не напоминали раннюю греческую науку «о природе». Для них были характерны, с одной стороны, резкое отграничение от философии, а с другой — четкая дифференциация и специализация. Математика и астрономия, механика и оптика, физиология и эмбриология, география и история, наконец, целый ряд гуманитарных дисциплин — все они развивались самостоятельно, обладая, каждая, специфической проблематикой и присущими данной науке методами исследования. Этому, разумеется, не противоречило то обстоятельство, что некоторые величайшие ученые эпохи эллинизма (Евклид, Архимед, Эратосфен) прославили себя достижениями не в одной, а в нескольких областях знания.

Евклид (расцвет деятельности ок. 300 до н.э.), также Эвклид, древнегреческий математик, известный прежде всего как автор Начал, самого знаменитого учебника в истории. Сведения об Евклиде крайне скудны. Нам известно лишь, что учителями Евклида в Афинах были ученики Платона, а в правление Птолемея I (306–283 до н.э.) он преподавал во вновь основанной школе в Александрии.

Евклид (расцвет деятельности ок. 300 до н.э.), также Эвклид, древнегреческий математик, известный прежде всего как автор Начал, самого знаменитого учебника в истории. Сведения об Евклиде крайне скудны. Нам известно лишь, что учителями Евклида в Афинах были ученики Платона, а в правление Птолемея I (306–283 до н.э.) он преподавал во вновь основанной школе в Александрии.

Сочинения под названием Начала появлялись еще до Евклида. Так, мы знаем о существовании Начал Гиппократа Хиосского (ок. 430–400 до н.э.) и некоторых других авторов, но Начала Евклида превзошли сочинения его предшественников и на протяжении более двух тысячелетий оставались основным трудом по элементарной математике. В 13 частях, или книгах, Начал содержится большая часть знаний по геометрии и арифметике эпохи Евклида. Его личный вклад сводился к такому расположению материала, при котором каждая теорема логически следовала бы из предыдущих. I книга начинается с определений, недоказываемых постулатов и «общих понятий», а заканчивается теоремой Пифагора и обратной ей теоремой. Со времен античности и до 19 в. неоднократно предпринимались попытки доказать пятый постулат»). Лишь в 19 в. было окончательно признано, что Евклид был прав, полагая, что V постулат невозможно вывести из четырех других постулатов. Отрицание V постулата лежит в основе так называемых неевклидовых геометрий – эллиптической и гиперболической (в первой из них отрицается не только V, но и II постулат). II книга содержит геометрические теоремы, эквивалентные некоторым алгебраическим формулам, в том числе и построение корней квадратных уравнений. III и IV книги посвящены окружности (при работе над ними Евклид мог воспользоваться сочинением Гиппократа). В V и VI книгах излагается теория пропорций Эвдокса и ее приложения, в VII, VIII и IX книгах – теория чисел, в т.ч. формула для «совершенных» чисел, алгоритм Евклида нахождения наибольшего общего делителя и доказательство несуществования наибольшего простого числа. По мнению многих, X книга – наиболее красивая часть Начал. Она посвящена несоизмеримым величинам (парам величин одинаковой размерности, не представимых в виде отношения целых чисел). Возможно, что в основу этой книги Евклид положил теорию Теэтета (умер в 369 до н.э.). Последние три книги Начал посвящены стереометрии и завершаются доказательством того, что существуют пять и только пять правильных многогранников. Авторство т.н. ХIV и ХV книг сомнительно: ХIV книга, возможно, принадлежит Гипсиклу (ок. 180 до н.э.), а XV книга, быть может, написана Исидором Милетским (ок. 520 н.э.).

Сочинения под названием Начала появлялись еще до Евклида. Так, мы знаем о существовании Начал Гиппократа Хиосского (ок. 430–400 до н.э.) и некоторых других авторов, но Начала Евклида превзошли сочинения его предшественников и на протяжении более двух тысячелетий оставались основным трудом по элементарной математике. В 13 частях, или книгах, Начал содержится большая часть знаний по геометрии и арифметике эпохи Евклида. Его личный вклад сводился к такому расположению материала, при котором каждая теорема логически следовала бы из предыдущих. I книга начинается с определений, недоказываемых постулатов и «общих понятий», а заканчивается теоремой Пифагора и обратной ей теоремой. Со времен античности и до 19 в. неоднократно предпринимались попытки доказать пятый постулат»). Лишь в 19 в. было окончательно признано, что Евклид был прав, полагая, что V постулат невозможно вывести из четырех других постулатов. Отрицание V постулата лежит в основе так называемых неевклидовых геометрий – эллиптической и гиперболической (в первой из них отрицается не только V, но и II постулат). II книга содержит геометрические теоремы, эквивалентные некоторым алгебраическим формулам, в том числе и построение корней квадратных уравнений. III и IV книги посвящены окружности (при работе над ними Евклид мог воспользоваться сочинением Гиппократа). В V и VI книгах излагается теория пропорций Эвдокса и ее приложения, в VII, VIII и IX книгах – теория чисел, в т.ч. формула для «совершенных» чисел, алгоритм Евклида нахождения наибольшего общего делителя и доказательство несуществования наибольшего простого числа. По мнению многих, X книга – наиболее красивая часть Начал. Она посвящена несоизмеримым величинам (парам величин одинаковой размерности, не представимых в виде отношения целых чисел). Возможно, что в основу этой книги Евклид положил теорию Теэтета (умер в 369 до н.э.). Последние три книги Начал посвящены стереометрии и завершаются доказательством того, что существуют пять и только пять правильных многогранников. Авторство т.н. ХIV и ХV книг сомнительно: ХIV книга, возможно, принадлежит Гипсиклу (ок. 180 до н.э.), а XV книга, быть может, написана Исидором Милетским (ок. 520 н.э.).

Текст Начал сохранился в шести греческих рукописях, датируемых 9–12 вв. Имеются и арабские рукописи того же периода, но они столь же фрагментарны, как и более древние греческие рукописи. Две из ранних греческих рукописей содержат также менее крупные сочинения Евклида – Оптику (геометрические теоремы о прямолинейном распространении света) и Феномены (об астрономии и сферической геометрии). Последнее сочинение написано в стиле более раннего трактата О движущейся сфере Автолика (ок. 330 до н.э.). Это свидетельствует о том, что Евклид мог позаимствовать форму своих сочинений у более ранних авторов. Сохранились еще два сочинения Евклида, одно на древнегреческом, другое только в арабском переводе. В первом из них (Данные) рассматривается вопрос о том, что необходимо знать, чтобы задать фигуру, во втором (О делении фигур) решается задача о разбиении данной фигуры на другие с требуемыми свойствами формы и площади. (Это сочинение использовал Леонардо Пизанский в трактате 1120 года Практика геометрии.)

Пять дошедших до нас сочинений Евклида составляют лишь малую часть его наследия. Названия многих его утерянных сочинений известны со слов древнегреческих комментаторов: Псевдария (о логических ошибках), Поризмы (об условиях, определяющих кривые), Конические сечения (это сочинение Евклида послужило основой для более обширного сочинения Аполлония с тем же названием), Геометрические места на поверхностях (по-видимому, о конусах, сферах и цилиндрах или о кривых на этих поверхностях), Начала музыки (возможно, с изложением пифагорейской теории гармонии) и Катоптрика (о свойствах зеркал). Дошедшая до нас Катоптрика, хотя и носит имя Евклида, в действительности представляет собой более позднюю компиляцию, возможно, составленную Теоном Александрийским (ок. 350 н.э.), но не исключено, что в ее основу положено сочинение Евклида, написанное под тем же названием и в той же форме. Арабские авторы приписывают Евклиду и различные трактаты по механике, в том числе сочинения о весах и об определении удельного веса.

В отличие от специальных наук философия эллинистической эпохи не нашла благоприятной почвы в столицах новых государств и продолжала в основном оставаться афинской. Помимо платонизма и перипатетиков, в III в. до н. э. возникли новые философские школы, полемизировавшие друг с другом и боровшиеся за успех и влияние.

В отличие от специальных наук философия эллинистической эпохи не нашла благоприятной почвы в столицах новых государств и продолжала в основном оставаться афинской. Помимо платонизма и перипатетиков, в III в. до н. э. возникли новые философские школы, полемизировавшие друг с другом и боровшиеся за успех и влияние.

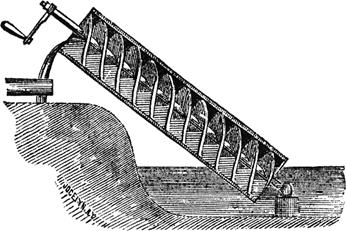

Архимед (287 до н.э. - 212 до н.э.) был истинным математиком, однако первые его труды были посвящены механике. Принцип рычага, учение о центре тяжести и закон Архимеда являются важнейшими достижениями Архимеда в области механики. Архимед был не только математиком и механиком, но и одним из крупнейших инженеров и конструкторов своего времени. Машина для поливки полей "Улитка", водоподъемный винт (винт Архимеда), разнообразные военные машины для метания копий и дротиков, для поднятия и потопления кораблей увековечили славу Архимеда, способствовали обрастанию фактов из его жизни вымыслами и легендами. Под руководством Архимеда сиракузяне построили множество машин разного назначения. Когда римляне высадили в Сицилии сухопутное войско, а под стенами Сиракуз появился римский флот под командованием Марцелла, то наступила очередь Архимеда. Предоставим слово греческому историку Плутарху, написавшему биографию Марцелла: "При двойной атаке римлян (с суши и с моря) сиракузцы онемели, пораженные ужасом. Что они могли противостоять таким силам, такой могущественной рати? Архимед пустил в ход свои машины. Сухопутная армия была поражена градом метательных снарядов и громадных камней, бросаемых с великой стремительностью. Ничто не могло противостоять их делу, они все низвергали пред собой и вносили смятение в ряды. Что касается флота - то вдруг с высоты стен бревна опускались, вследствие своего веса и природной скорости, на суда и топили их.

Остановимся на результатах исследований Архимеда в области физики. Основные научные проблемы, выдвинутые развитием техники древнего мира, были в первую очередь проблемами статики. Строительная и военная техника была тесно связана с вопросами равновесия и подводила к выработке понятия центра тяжести. В основе этой техники лежал рычаг и другие простые механизмы. Машины, построенные с использованием этих механизмов, и в первую очередь рычага, помогли человеку "перехитрить" природу. Отсюда и пошло название "механика". Греческое слово "механе" означало орудие, приспособление, осадную или театральную машину, а также уловку, ухищрение.

В течение многих веков механика рассматривалась как наука о простых статических машинах. Ее основой были теория рычага, изложенная Архимедом в сочинении "О равновесии плоских фигур". В этой книге также содержатся определения центров тяжести треугольника, параллелограмма, трапеции, параболического сегмента, трапеции, боковые стороны которой являются дугами парабол. Не подлежит сомнению, что все законы, постулаты и другие результаты, данные в этой книге, получены Архимедом в результате длительного практического опыта, обобщением которого и явилась механика Архимеда.

Рассмотрим теперь знаменитый закон Архимеда, изложенный в его сочинении "О плавающих телах". На тело, погруженное в жидкость, действует сила, равная весу жидкости в объеме этого тела. Существует легенда, что Архимед пришел к своему закону, решая задачу: содержит ли золотая корона, заказанная Героном мастеру, посторонние примеси или нет. Однако, вероятно, мотивы работы Архимеда были все же более глубокими. Ведь Сиракузы были портовым и судостроительным городом. Вопросы плавания тел здесь решались ежедневно практически, и поэтому перед Архимедом стояла задача выяснения научной основы этих вопросов. В своей книге он разбирает не только условия плавания тел, но и вопрос об устойчивости равновесия плавающих тел различной геометрической формы. Научный гений Архимеда в этом сочинении, оставшемся, по-видимому, незаконченным, проявился с исключительной силой.

Рассмотрим теперь знаменитый закон Архимеда, изложенный в его сочинении "О плавающих телах". На тело, погруженное в жидкость, действует сила, равная весу жидкости в объеме этого тела. Существует легенда, что Архимед пришел к своему закону, решая задачу: содержит ли золотая корона, заказанная Героном мастеру, посторонние примеси или нет. Однако, вероятно, мотивы работы Архимеда были все же более глубокими. Ведь Сиракузы были портовым и судостроительным городом. Вопросы плавания тел здесь решались ежедневно практически, и поэтому перед Архимедом стояла задача выяснения научной основы этих вопросов. В своей книге он разбирает не только условия плавания тел, но и вопрос об устойчивости равновесия плавающих тел различной геометрической формы. Научный гений Архимеда в этом сочинении, оставшемся, по-видимому, незаконченным, проявился с исключительной силой.

Кроме математики и механики, Архимед занимался оптикой и астрономией. Сохранилась легенда о том, что Архимед использовал в борьбе с римским флотом вогнутые зеркала, поджигая корабли противника сфокусированными солнечными лучами. Имеются сведения о том, что Архимедом было написано не дошедшее до нас сочинение по оптике "Катоптрика". Из дошедших до нас отрывков, цитируемых авторами, видно, что Архимед хорошо знал зажигательные свойства вогнутых зеркал, проводил опыты по преломлению света, знал свойства изображений в плоских, выпуклых и вогнутых зеркалах.

Кроме математики и механики, Архимед занимался оптикой и астрономией. Сохранилась легенда о том, что Архимед использовал в борьбе с римским флотом вогнутые зеркала, поджигая корабли противника сфокусированными солнечными лучами. Имеются сведения о том, что Архимедом было написано не дошедшее до нас сочинение по оптике "Катоптрика". Из дошедших до нас отрывков, цитируемых авторами, видно, что Архимед хорошо знал зажигательные свойства вогнутых зеркал, проводил опыты по преломлению света, знал свойства изображений в плоских, выпуклых и вогнутых зеркалах.

Хочется привести слова Плутарха: "Архимед был настолько горд наукой, что именно о тех своих открытиях, благодаря которым он приобрел славу..., он не оставил ни одного сочинения". Хотя это и не совсем точно, но многих работ Архимеда мы действительно не знаем. Мы не знаем, например, конструкций его боевых машин, нам не известно, как он мог вычислять квадратные корни из больших чисел, и многое другое. "Поэтому нет оснований не верить написанному об Архимеде, что он жил как бы околдованный какою-то домашнею сиреною, постоянной его спутницей, заставляющей его забывать пищу, питье, всякие заботы о своем теле. Иногда, приведенный в баню, он чертил пальцем на золе очага геометрические фигуры, или проводил линии на умащенном маслом своем теле. Автор прекрасных открытий, он просил своих родственников поставить на его могиле цилиндр, включающий в себя конус и шар, и подписать отношение их объемов (3:2:1)", - так характеризовал Архимеда Плутарх. И в память об этом гении древности потомки Архимеда через века пронесут его радостный возглас, боевой клич науки: "Эврика!" - "Я нашел!".

Эратосфен - греческий математик, астроном, географ и "филолог" (276-194 до Р. Х.), Результатом изучения наук в обоих центрах древнегреческого просвещения была очень разносторонняя, почти энциклопедическая эрудиция, он писал, кроме сочинений по математике, астрономии, геодезии, географии и хронологии, еще трактаты "о добре и зле", о комедии и др. Из всех своих сочинений Эратосфен, придавал особенное значение чисто литературным и грамматическим, как это можно заключить из того, что он любил называть себя филологом. Отголоски призвания его обширной учености современниками звучат и в названиях, которые он получил от них. Называя его "бета" (бета - вторая буква греческой азбуки), они, по предположению многих исследователей, желали выразить свой взгляд на него, как на второго Платона, или вообще как на ученого, который только потому занимает второе место, что первое должно быть удержано за предками. Другим названием Эратосфен, которое ему дали ученики александрийского музеума, было "пентатлон", т. е. боец во всех пяти видах воинского искусства, употреблявшихся на состязаниях. Особенно важно значение "Письма" Эратосфен для истории математики. В нем нашла много сведений о происхождении задачи удвоения куба, а также и о вызванных ею работах некоторых геометров. Главное место занимают в нем, однако же, не эти исторические сведения, а описание прибора, изобретенного самим автором для решения задачи удвоения куба и известного под именем мезолябия. Сведения о других математических сочинениях Эратосфен, находящиеся в распоряжении новейшей науки, отличаются крайней неполнотой. О сочинении Эратосфен, занимающемся пропорциями и другими арифметическими вопросами, говорит Теон Смирнский, но заглавия его не указывает. Отрывок, может быть этого сочинения, а может быть и другого, приводит в своем "Введении в арифметику" Никомах Геразенский. То же делает и Ямблих в своем комментарии к упомянутому сочинению Никомаха. Предмет этого отрывка состоит в изложении под именем "решета" найденного, по-видимому, самим Эратосфен способа определения какого угодно числа простых или первых чисел. Этот способ состоит в последовательном зачеркивании в ряде нечетных чисел, продолженном. до известного предела, всех третьих чисел, считая от 3, всех пятых чисел, считая от 5, и т. д. В результате этого процесса является сохранение в первоначальном ряду только простых или первых чисел и исчезновение или "просеяние через решето" всех остальных или сложных чисел. Из сочинений Эратосфен по астрономии до новейшего времени дошло также только одно, именно приписываемое ему под названием "Catasterismi" перечисление созвездий и заключающихся в них звезд, числом до 700. Определения положений этих звезд сочинение не дает. Сохранились отрывки из большого сочинения Эратосфен о древней греческой комедии и из двух его поэм; в одной он вкладывает в уста Гермеса рассказ о строении неба, светил и гармонии сфер, в другой передается легенда об Эригоне, дочери Икара.

Эратосфен - греческий математик, астроном, географ и "филолог" (276-194 до Р. Х.), Результатом изучения наук в обоих центрах древнегреческого просвещения была очень разносторонняя, почти энциклопедическая эрудиция, он писал, кроме сочинений по математике, астрономии, геодезии, географии и хронологии, еще трактаты "о добре и зле", о комедии и др. Из всех своих сочинений Эратосфен, придавал особенное значение чисто литературным и грамматическим, как это можно заключить из того, что он любил называть себя филологом. Отголоски призвания его обширной учености современниками звучат и в названиях, которые он получил от них. Называя его "бета" (бета - вторая буква греческой азбуки), они, по предположению многих исследователей, желали выразить свой взгляд на него, как на второго Платона, или вообще как на ученого, который только потому занимает второе место, что первое должно быть удержано за предками. Другим названием Эратосфен, которое ему дали ученики александрийского музеума, было "пентатлон", т. е. боец во всех пяти видах воинского искусства, употреблявшихся на состязаниях. Особенно важно значение "Письма" Эратосфен для истории математики. В нем нашла много сведений о происхождении задачи удвоения куба, а также и о вызванных ею работах некоторых геометров. Главное место занимают в нем, однако же, не эти исторические сведения, а описание прибора, изобретенного самим автором для решения задачи удвоения куба и известного под именем мезолябия. Сведения о других математических сочинениях Эратосфен, находящиеся в распоряжении новейшей науки, отличаются крайней неполнотой. О сочинении Эратосфен, занимающемся пропорциями и другими арифметическими вопросами, говорит Теон Смирнский, но заглавия его не указывает. Отрывок, может быть этого сочинения, а может быть и другого, приводит в своем "Введении в арифметику" Никомах Геразенский. То же делает и Ямблих в своем комментарии к упомянутому сочинению Никомаха. Предмет этого отрывка состоит в изложении под именем "решета" найденного, по-видимому, самим Эратосфен способа определения какого угодно числа простых или первых чисел. Этот способ состоит в последовательном зачеркивании в ряде нечетных чисел, продолженном. до известного предела, всех третьих чисел, считая от 3, всех пятых чисел, считая от 5, и т. д. В результате этого процесса является сохранение в первоначальном ряду только простых или первых чисел и исчезновение или "просеяние через решето" всех остальных или сложных чисел. Из сочинений Эратосфен по астрономии до новейшего времени дошло также только одно, именно приписываемое ему под названием "Catasterismi" перечисление созвездий и заключающихся в них звезд, числом до 700. Определения положений этих звезд сочинение не дает. Сохранились отрывки из большого сочинения Эратосфен о древней греческой комедии и из двух его поэм; в одной он вкладывает в уста Гермеса рассказ о строении неба, светил и гармонии сфер, в другой передается легенда об Эригоне, дочери Икара.

Возвращаясь к школам, с точки зрения истории науки интерес представляют лишь две из этих школ — эпикурейство и стоицизм. Основатель первой из них Эпикур (342—270 гг. до н. э.) был сыном афинянина Неокла, проживавшего на острове Самос. Восемнадцати лет от роду он стал учеником Навзифана, придерживавшегося атомистической доктрины Демокрита, и принял основные положения атомистики. Большое влияние на него (особенно в этической части) оказало также учение основателя скептической школы Пиррона, жившего примерно в это же время с немногими учениками в Элиде. Выработав собственную систему, Эпикур в течение нескольких лет учил в Лампсаке и Митилене (на острове Лесбос), а затем, в 306 г., перенес свою школу в Афины, где жил со своими учениками и друзьями в «саду», который и после его смерти продол-ясал служить местопребыванием эпикурейской школы.

Возвращаясь к школам, с точки зрения истории науки интерес представляют лишь две из этих школ — эпикурейство и стоицизм. Основатель первой из них Эпикур (342—270 гг. до н. э.) был сыном афинянина Неокла, проживавшего на острове Самос. Восемнадцати лет от роду он стал учеником Навзифана, придерживавшегося атомистической доктрины Демокрита, и принял основные положения атомистики. Большое влияние на него (особенно в этической части) оказало также учение основателя скептической школы Пиррона, жившего примерно в это же время с немногими учениками в Элиде. Выработав собственную систему, Эпикур в течение нескольких лет учил в Лампсаке и Митилене (на острове Лесбос), а затем, в 306 г., перенес свою школу в Афины, где жил со своими учениками и друзьями в «саду», который и после его смерти продол-ясал служить местопребыванием эпикурейской школы.

Эпикур (342—270 до н. э.) Преимущественное значение Эпикур уделял этике и воспитанию человека. Эпикур стремился дать практическое руководство для жизни (этику); этому служила физика (натурфилософия), а последней — логика. Учение Эпикура о природе, по сути дела, демокритическое учение: бесконечно число и разнообразие спонтанно развивающихся миров, представляющих собой результат столкновения и разъединения атомов, помимо которых не существует ничего, кроме пустого пространства. В пространстве между этими мирами (в «междумириях»), бессмертные и счастливые, живут боги, не заботясь о мире и людях. Таким же образом возникают и исчезают живые существа, а также душа, которая состоит из тончайших, легчайших, наиболее круглых и подвижных атомов. Познание природы не есть самоцель, оно освобождает человека от страха суеверий и вообще религии, а также от боязни смерти. Это освобождение необходимо для счастья и блаженства человека, сущность которых составляет наслаждение, но это не простое чувственное наслаждение, а духовное, хотя вообще всякого рода наслаждения сами по себе не являются дурными. Однако духовное наслаждение более устойчиво, ибо оно не зависит от внешних помех. Благодаря разуму, дару богов, за который они не требуют никакой благодарности, стремления должны приводиться в согласие (симметрию), предполагающее наслаждение, причём одновременно достигается не нарушаемое неприятными переживаниями спокойствие, невозмутимость (атараксия), в которых и заключается истинное благочестие. Эпикур призывал человека соизмерять наслаждение, которое он получает, с возможными последствиями. «Смерть не имеет к нам никакого отношения, когда мы живы, смерти ещё нет, когда она приходит, то нас уже нет», — утверждал философ. К общественности (особенно государству и культу) мудрец должен относиться дружественно, но сдержанно. Девиз Эпикура: «Живи уединённо!»

Учение о человеке и его природе

* Своим появлением на свет человек обязан самому себе и своим родителям.

* Человек есть результат биологической эволюции.

* Боги, возможно, есть, но они никаким образом не могут вмешиваться в жизнь людей и земные дела.

* Судьба человека зависит от него самого, а не от богов.

* Душа человека умирает вместе с телом.

* Умение хорошо жить и хорошо умереть — это одна и та же наука.

Приняв атомистику Демокрита в целом, Эпикур пытался усовершенствовать ее в тех вопросах, которые вызывали наиболее острую критику ее противников. Так, он признавал наличие абсолютной противоположности верха и низа; по его представлениям, в бесконечной бездне пространства бесчисленные множества атомов несутся сверху вниз, увлекаемые силой тяжести. Тяжесть атомов пропорциональна их величине, однако различия в тяжести не влияют на скорость их падения в пустоте; этот тезис выводился Эпикуром из представлений о дискретной структуре пространства (он считал, что из бесконечной делимости пространственных интервалов неизбежно вытекала бы — в соответствии с аргументами Зе-нона Элейского — невозможность всякого движения). Атомы в своем падении с одинаковой скоростью могут отклоняться от строго вертикального направления. Эти отклонения (позднее обозначенные Лукрецием латинским термином сИпатеп) невелики, но произвольны. Отклоняясь, атомы могут сталкиваться друг с другом, сцепляться и образовывать скопления и вихри, приводящие к возникновению миров.

Источником всякого знания, согласно учению Эпикура, являются чувственные восприятия; в этом отношении Эпикур был представителем последовательного сенсуализма в греческой философии. Адекватность восприятий вызывающим их внешним объектам обосновывалась Эпикуром с помощью демокритовской теории истечений и образов. В соответствии с воззрениями творцов атомистики, Эпикур считал душу телесной, состоящей из наиболее легких и подвижных атомов; при этом он делил ее на несколько составных частей, обладающих разными функциями. Единство души обусловлено сдерживающей ее телесной оболочкой; в случае гибели последней душа улетучивается, распадаясь на отдельные атомы. В целом учение о душе было разработано Эпикуром весьма основательно, ибо оно служило фундаментом для его этики, составлявшей ядро и важнейшую часть всей его философской системы. Как и Демокрит, Эпикур признавал существование богов, но отрицал, что они как-либо влияют на ход мирового процесса: обитая в пространствах между мирами, боги пребывают в состоянии вечного блаженства, не нарушаемого никакими заботами или страстями.

От Эпикура дошли до нас лишь немногие тексты: три философских письма (к Пифоклу, Геродоту и Менекею), сборник важнейших эпикурейских максим и ряд фрагментов. Влияние эпикуреизма в позднейшие эпохи определялось не сочинениями самого Эпикура, а поэмой «О природе вещей», написанной последователем Эпикура римским поэтом Лукрецием. Если эпикурейство было еще во всех отношениях порождением эллинского духа, то наиболее могучая философская школа этой эпохи — стоицизм — вобрала в себя много восточных элементов. Характерно, что почти все ведущие деятели этой школы были так или иначе связаны с Востоком. Ее основатель Зенон (ок. 366—264 гг. до н. э.) был уроженцем финикийской колонии Китион на Кипре. Школа его получила наименование по месту, в котором происходили занятия (згоа — крытая галлерея с колоннами). Большого влияния школа стоиков достигла в конце III в. до н. э., когда ее руководителем стал выдающийся ученый Хрисипп из Сол (Киликия). Преемником Хрисшша был Диоген из Вавилона, а последний большой мыслитель греческого стоицизма — Посидоний Родосский (первая половина I в. до н. э.) — происходил из Сирии.

Философия, по мнению стоиков, распадается на три главных отдела — логику, физику и этику. В отличие от Аристотеля, признававшего за логикой значение лишь орудия всякого познания, стоики считали логику самостоятельной наукой. Эта наука, по их мнению, изучает и словесные знаки (звуки, слоги, слова, предложения) и обозначаемое ими (понятия, суждения, умозаключения). Таким образом, стоики относили к логике и грамматику, и философию языка. В рассуждениях стоиков, относящихся к логике, имеется много очень интересных мыслей, на которых мы здесь не имеем возможности останавливаться.

Физико-космологические воззрения стоиков обладают также значительным своеобразием. Стоики признавали элементами всего сущего четыре стихии, но из них они выделяли «высшие» стихии — огонь и воздух, противопоставляя их низшим — воде и земле. Сочетание огня и воздуха образует «пневму» — нечто вроде души, проникающей все вещи и мир в целом; хотя эта душа материальна, она обладает активностью и формообразующей способностью; наоборот, вода и земля пассивны, инертны и получают форму от пневмы. Взаимопроникновение пневмы и материи имеет своеобразный характер; пневма непрерывна и заполняет все пространство, в том числе и те его точки, которые уже заняты материальными вещами. В этом смысле пневму можно сопоставить с эфиром (или полем) физики нового времени. Это сопоставление оказывается тем более уместным, что в силу внутренних движений, в ней происходящих, пневма всегда находится в состоянии известного натяжения; степенью этого натяжения определяются различные градации форм пневмы. Величина и фигура тел, а также все их качества — все это является результатом действия пневмы. В мире органической природы пневма обусловливает жизнедеятельность живых существ, причем от тонкости «пневматической» формы зависит степень организации данного класса животных или растений. Космос в целом объединяется пневмой, которая придает ему единство и охватывает все, что в нем содержится. Существует только один космос: он имеет сферическую форму и окружен беспредельным пустым пространством.

Центральное место в философии стоиков занимала этика. И хотя проблемы этики, как и вообще гуманитарных наук, лежат за пределами нашего рассмотрения, все жо несколько слов об основных положениях этики стоиков необходимо сказать.

Подобно эпикурейцам (и в полном соответствии с общепринятой в античности точкой зрения), главной целью человеческой жизни стоики считали счастье (еийаипо-ша). Но если эпикурейцы понимали под счастьем наслаждение, то для стоиков высшим счастьем человека считалась жизнь, согласующаяся с его «природой». Это означало, что человек должен стремиться к максимальной степени совершенства, развивая свои естественные задатки и способности. Максимальная же степень совершенства человека тождественна с добродетелью; следовательно, жизнь, согласующаяся с «природой», есть по учению стоиков, не что иное, как добродетельная жизнь. В этом вопросе стоики кардинально отличались от другой современной им школы — кинической, основателем которой был один из учеников Сократа Антисфен. По мнению киников, согласие с «природой» было эквивалентно отказу от всякого рода человеческих норм и установлений; поэтому киники проповедовали ничем не сдерживаемое следование «естественным» инстинктам и побуждениям (отметим, в связи с этим, что об ученике Аитисфена Диогене Синопском — наиболее ярком представителе кинической школы — имеются многочисленные анекдоты).

Таким образом, если киники довели до крайних выводов развивавшуюся софистами доктрину о противоположности «природы» и «закона», то у сторонников понятие «природы» было радикально переосмыслено. Отождествляя «природу» со стремлением к добродетели, стоики по сути дела сняли указанную софистическую противоположность.

Прочные основы жизни люди эпохи эллинизма стали искать в отвлеченных представлениях. Такими основами могли выступать философские находки, утверждавшие, что в основе мира лежит, например, огонь или вода. Эти поиски приводили к зарождению философии как таковой. Так же, как и религия, она стремилась выразить мироощущение и ответить на запросы нового умонастроения. Но это умонастроение выразилось наиболее ярко в формуле «Все течет, все меняется».

Прочные основы жизни люди эпохи эллинизма стали искать в отвлеченных представлениях. Такими основами могли выступать философские находки, утверждавшие, что в основе мира лежит, например, огонь или вода. Эти поиски приводили к зарождению философии как таковой. Так же, как и религия, она стремилась выразить мироощущение и ответить на запросы нового умонастроения. Но это умонастроение выразилось наиболее ярко в формуле «Все течет, все меняется».

Учение Платона (427 – 347 до н. э.) – первая попытка систематизации этических идей, осуществленная на объективное-идеалистической основе. Разделяя рационалистическую установку своего учителя, Платон также ставит перед собой задачу определения общих понятий, избирая для этого дедуктивный метод исследования. В результате философ приходит к обоснованию дуализма мира: видимого мира явлений и сверхчувственного потустороннего мира вечных идей.

Собственно этическая концепция Платона может быть разделена на две взаимосвязанные части: индивидуальную этику и политическую (или социальную) эпику. Первая представляет собой учение об интеллектуальном и нравственном совершенствовании человека, связанном с гармонизацией его души. Душа противопоставляется телу именно потому, что телом человек принадлежит низшему чувственному миру, а душой может соприкасаться с истинным миром – миром вечных идей. Главные стороны человеческой души являются основой добродетелей: разумная – мудрости, волевая - мужества, эффективная – умеренности. Добродетели, носящие врожденный характер, – это своеобразные ступеньки гармонизации души и восхождения к миру вечных идей. В этом восхождении – смысл человеческого бытия. Средством возвышения является пренебрежение к телесному, власть разума над страстями.

В учении Платона о государстве наиболее отчетливо проявляются мотивы совершенствования земного бытия. Это учение, раскрывающее социальную этику Платона, по существу, является первой в истории философских идей утопической концепцией.

Государство, по Платону, представляет сознательное усиление, концентрацию красоты и справедливости. Это достигается за счет выполнения людьми строго определенных функций, соответствующих их природным способностям, свойствам души. Душа, согласно Платону, включает три части: разумную, волевую и аффективную (вожделеющую).

В соответствии с преобладанием этих частей и распределяются государственные функции. Управление принадлежит философам, у которых преобладает разумная душа. Воины, у которых преобладает волевая часть души, обеспечивают защиту от врагов. Ремесленники и крестьяне, у которых преобладает аффективная часть души, занимаются материальным производством. Платон признает, что они обеспечивают государство необходимыми для жизни и других дел материальными продуктами.

Предполагая закрепление добродетелей за каждым сословием (правители должны обладать мудростью, воины – мужеством, низшее сословие – умеренностью) и благодаря жесткой политической и соответственно моральной иерархии в государстве должна реализоваться высшая добродетель – справедливость, свидетельствующая, по мнению Платона, о социальной гармонии. В жертву социальной гармонии приносится интересы личности: в утопии Платона нет места индивидуальности.

В творчестве Аристотеля (384 - 322 до н. э.) античная этика достигает своего высшего развития. Заслуги Аристотеля в развитии этики чрезвычайно велики: он дал имя этой науке, ему принадлежит первый специальный этический труд "Этика к Никомаху", он впервые поставил проблему самостоятельности этики, построил глубокую, синтетическую теорию морали.Для этической теории Аристотеля характерны развитый логический анализ, единство метода рационального осмысления проблем и их эмпирического подтверждения, социальная ориентированность этической рефлексии (взаимосвязь этики и политики), установка на прикладное, практическое значение теории морали. Все это позволило мыслителю не только максимально использовать преимущества эвдемонистической традиции, но и в значительной мере преодолеть изъяны в понимании Аристотеля - это особая, практическая наука о нравственности (добродетели), цель которой – научить как стать добродетельным (и счастливым).

Этика должна помочь человеку осознать главные цели своей жизнедеятельности и решить вопрос о возможности воспитания в государстве добродетельных граждан, поэтому она наряду с политикой является очень важной наукой.

Выделяя этический аспект проблемы взаимоотношения личности и общества, Аристотель стремится найти пути их гармонического взаимодействия в разумном ограничении индивидом стихии эгоистических потребностей, ориентации его на общественное благо – с одной стороны, и в содействии государства процветанию своих граждан – с другой. Социальная гармония не должна подавлять личных интересов. Нравственность человека, опирающаяся на разум и волю, приводит его цели, желания, потребности в соответствие с интересами государства. Рассматривая данную проблему, Аристотель высказывает чрезвычайно важную догадку, согласно которой источник морали нужно искать в государственных отношениях.

Учение о счастье. Отдавая дань традиции, высшим благом Аристотель признает счастье, внося много инновационных оттенков в интерпретацию этого понятия. Счастье – это особое состояние удовлетворенности, получаемое от совершенной (добродетельной) деятельности. Отмечая единство морали и счастья, Аристотель подчеркивает, что достижение состояния высшего удовлетворения жизнью зависит от поступков, деятельности человека. Среди многочисленных условий счастья главными: являются: нравственное и интеллектуальное совершенствование, здоровье и наличие внешних благ, активная гражданская позиция, дружба.

2015-05-15

2015-05-15 908

908