Рассмотрим применение тригонометрической интерполяции. Будем использовать для приближения следующий тригонометрический полином:

Будем искать приближение функции f(x). Пусть известно значения  при

при

Тогда по формулам изложенным выше можно получить

Если интерполировать тригонометические функции и выбирать правильное число узлов, то погрешность приближается к нулю. Интересно рассмотреть функции, не являющиеся тригонометрическими, но обладающие периодом. Рассмотрим ряд вычислений приближенных функций с помощью программы, использующей выше изложенный алгоритм апроксимации. На вход подается функция и количество точек на промежутке  , точки по умолчанию расположены равномерно на промежутке. Как будет показано ниже, это соответсвует наилучшей аппроксимации.

, точки по умолчанию расположены равномерно на промежутке. Как будет показано ниже, это соответсвует наилучшей аппроксимации.

- Линейная регрессия.

Линейная регрессия — метод восстановления зависимости между двумя переменными. Ниже приведен пример программы, которая строит линейную модель зависимости по заданной выборке и показывает результат на графике.

|

|

|

Для заданного множества из  пар

пар  ,

,  , значений свободной и зависимой переменной требуется построить зависимость. Назначена линейная модель

, значений свободной и зависимой переменной требуется построить зависимость. Назначена линейная модель

c аддитивной случайной величиной  . Переменные

. Переменные  принимают значения на числовой прямой

принимают значения на числовой прямой  . Предполагается, что случайная величина распределена нормально с нулевым матожиданием и фиксированной дисперсией

. Предполагается, что случайная величина распределена нормально с нулевым матожиданием и фиксированной дисперсией  , которая не зависит от переменных

, которая не зависит от переменных  . При таких предположениях параметры

. При таких предположениях параметры  регрессионной модели вычисляются с помощью метода наименьших квадратов.

регрессионной модели вычисляются с помощью метода наименьших квадратов.

Например, требуется построить зависимость цены нарезного хлеба от времени. (См. рис. далее по тексту). В таблице регрессионной выборкипервая колонка — зависимая переменная  (цена батона хлеба), вторая — свободная переменная

(цена батона хлеба), вторая — свободная переменная  (время). Всего данные содержат 195 пар значений переменных. Данные нормированы.

(время). Всего данные содержат 195 пар значений переменных. Данные нормированы.

- Аппроксимация функций по методу наименьших квадратов.

Если набор экспериментальных данных получен со значительной погрешностью, то интерполяция не только не требуется, но и нежелательна! Здесь требуется построить кривую, которая воспроизводила бы график исходной экспериментальной закономерности, т.е. была бы максимально близка к экспериментальным точкам, но в то же время была бы нечувствительна к случайным отклонениям измеряемой величины.

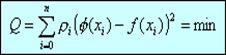

Введем непрерывную функцию φ(x) для аппроксимации дискретной зависимости f(xi), i = 0… n. Будем считать, что φ(x) построена по условию наилучшего квадратичного приближения, если

. (1)

. (1)

Весу ρ для i -й точки придают смысл точности измерения данного значения: чем больше ρ, тем ближе аппроксимирующая кривая «притягивается» к данной точке. В дальнейшем будем по умолчанию полагать ρ = 1 для всех точек.

|

|

|

Рассмотрим случай линейной аппроксимации:

φ(x) = c0φ0(x) + c1φ1(x) + … + cmφm(x), (2)

где φ0…φm – произвольные базисные функции, c0…cm – неизвестные коэффициенты, m < n. Если число коэффициентов аппроксимации взять равным числу узлов, то среднеквадратичная аппроксимация совпадет с интерполяцией Лагранжа, при этом, если не учитывать вычислительную погрешность, Q = 0.

Если известна экспериментальная (исходная) погрешность данных ξ, то выбор числа коэффициентов, то есть величины m, определяется условием:

(3)

(3)

Иными словами, если  , число коэффициентов аппроксимации недостаточно для правильного воспроизведения графика экспериментальной зависимости. Если

, число коэффициентов аппроксимации недостаточно для правильного воспроизведения графика экспериментальной зависимости. Если  , многие коэффициенты в (2) не будут иметь физического смысла.

, многие коэффициенты в (2) не будут иметь физического смысла.

Для решения задачи линейной аппроксимации в общем случае следует найти условия минимума суммы квадратов отклонений для (2). Задачу на поиск минимума можно свести к задаче поиска корня системы уравнений  , k = 0… m. (4).

, k = 0… m. (4).

Подстановка (2) в (1), а затем расчет (4) приведет в итоге к следующей системе линейных алгебраических уравнений:

Далее следует решить полученную СЛАУ относительно коэффициентов c0…cm. Для решения СЛАУ обычно составляется расширенная матрица коэффициентов, которую называют матрицей Грама, элементами которой являются скалярные произведения базисных функций и столбец свободных коэффициентов:

,

,

где  ,

,  , j = 0… m, k = 0… m.

, j = 0… m, k = 0… m.

После того как с помощью, например, метода Гаусса найдены коэффициенты c0…cm, можно построить аппроксимирующую кривую или вычислить координаты заданной точки. Таким образом, задача аппроксимации решена.

2015-05-18

2015-05-18 396

396