Социальный эксперимент выполняет две основные функции: достижение эффекта в практически-преобразовательной деятельности и проверка научной гипотезы. В последнем случае процедура экспериментирования целиком сосредоточена на познавательном результате. Эксперимент выступает в качестве самого сильного способа проверки объяснительной гипотезы. В первом же случае эксперимент нацелен на получение практического эффекта управления социальной системой. Познавательные результаты представляют здесь побочный продукт управленческого эффекта.

Экспериментальный поиск эффективных приемов управления опасно смешивать с тем, что мы обычно называем передовым опытом. Опыт, даже передовой, вообще не относится к сфере научного экспериментирования, а к области практического применения нововведений. Здесь возникают многообразные социально-экономические, социально-психологические, организационно-хозяйственные проблемы, часто далекие от логики осуществления эксперимента с научно-познавательными целями.

|

|

|

В дальнейшем мы будем иметь в виду только научно-познавательную сторону социального эксперимента как средства или метода проверки гипотез.

Логика экспериментального анализа была предложена Дж. Стюартом Миллем еще в XIX в. и с тех пор не претерпела существенных изменений.

По так называемому правилу согласия Милля устанавливают связь между двумя (или больше) рядами событий, которые рассматриваются как гипотетические причины, и, с другой стороны, событием как возможным следствием причинных факторов.

Если в одном ряду фиксируются события А, В, С, D и,как следствие — Р, а в другом ряду: М, С, К, L и как следствие - снова Р, то причиной события Р является, видимо, С, Все остальные встречаются в одном ряду, но не встречаются в другом. Правило различия Милля используется для проверки гипотезы в обратном порядке: "не- С " должно повлечь за собой событие "не- Р ", что логически очевидно.

Рассмотрим это на примере.

Гипотеза "Сокращение числа кино посещений на каждую 1000 жителей Ленинграда за последние годы (Р) "может объясняться: h 1 — распространением телевидения (С1); h 2 — снижением художественных достоинств фильмов (С2); h 3 — ростом запросов кинозрителей (С3); h 4 —расширением строительства жилищ по периферии города, где недостаточно кинотеатров (С4)...

Каковы операции по проверке гипотезы h 1?

(а) Возможно, что Р имеет место (число кинопосещений падает), но C1 отсутствует (не растет число владельцев телевизоров). Тогда по методу согласия Милля гипотеза отвергается.

(б) C 1имеет место (растет число владельцев телевизоров), а Р иногда имеет место (в некоторые годы сокращается число кинопосещений), иногда не имеет места (в другие годы не уменьшается число кинопосещений). Тогда по методу различия следует, что С1 не может быть причиной Р. Гипотеза отвергается.

|

|

|

(в) Р имеет разные вариации (растет или сокращается число кинопосещений), но они не согласуются с вариациями C1 (число владельцев телевизоров тоже колеблется, но не ассоциируется с колебаниями Р). Гипотеза отвергается.

(г) Р имеет место, и C 1 имеет место (сокращается число кинопосещений, и растет число телевладельцев). Гипотеза принимается, но возникают следующие сомнения: возможно, здесь — сопутствующие изменения, т.е. какая-то третья переменная ведет к росту численности телевладельцев и вместе с тем - к падению числа кинопосещений. Например, бурное строительство жилищ на окраинах города заставляет приобретать телевизоры, чтобы не отлучаться далеко в центр города для развлечений, и по той же причине люди меньше посещают кино.

Таким образом, гипотеза h 1не является альтернативой гипотезы h 4, так как последняя объясняет события более полно.

Проверяем гипотезу h 4. Согласно ей, ожидаем, что процент владельцев телевизоров в новых районах города выше, чем в центральных, и одновременно численность кинотеатров в новых районах в пропорции к числу жителей меньше, чем в центральных.

Если по той же логике, что и в случае с гипотезой h 1, гипотеза h 4 подтверждается, остаются непроверенными другие объяснения, изложенные в гипотезах h 2, h3 …

Такова общая логика экспериментального анализа. Она реализуется в натурном и мысленном эксперименте.

Натурный эксперимент предполагает вмешательство экспериментатора в естественный ход событий. Мысленный эксперимент — это манипулирование с информацией о реальных объектах без вмешательства в действительный ход событий. Пример мысленного экспериментирования как раз и был рассмотрен выше.

При одинаковой логике поиска причинно-следственных связей процедуры натурного и мысленного экспериментов различны.

Натурный эксперимент может быть контролируемым и неконтролируемым. Мы ожидаем, например, что изменение в системе оплаты труда (С) повысит его производительность (P). В натурном эксперименте вводится новая система организации труда и оплаты, скажем бригадный подряд (С) в двух бригадах. Во всех прочих отношениях бригады различаются (по составу рабочих, по характеру труда и т.п.). Если после введения новой системы организации и оплаты труда в обеих бригадах повышается производительность, мы относим это изменение за счет влияния общего для обеих бригад изучаемого фактора (С), так как другие факторы не согласуются с повышением производительности: в одной бригаде они имели место, в другой — нет (правило согласия).

Проверка такого заключения возможна на третьей (контрольной) бригаде. В ней новая система организации и оплаты не вводится. По правилу различия мы ожидаем, что производительность труда останется здесь на прежнем уровне, т.е. не- С влечет как следствие не- Р.

В данном рассуждении мы пренебрегаем прочими условиями, которые различны для обеих бригад. Между тем они могут оказать существенное влияние на итог эксперимента. Например, в первой бригаде случился простой из-за неполадок в электроснабжении, но зато был опытный бригадир, прекрасно организующий работу в течение всего периода эксперимента. Во второй бригаде простоев не было, но бригадир — неопытный организатор. Здесь положительное влияние опытного бригадира в одном случае и отсутствие простоев во втором уравновесились отрицательным влиянием простоя в первой бригаде и неопытности руководителя во второй. Но могло оказаться и по-другому: в экспериментальной бригаде прочие факторы мешали повышению производительности, а в контрольной — содействовали. Получается, что изменение системы организации труда и оплаты не дает эффекта. Однако мы не можем сделать такое заключение, так как в данном эксперименте было много неконтролируемых факторов.

|

|

|

В неконтролируемых экспериментах познавательный результат достигается путем достаточно большого числа повторных опытов так, чтобы по теории вероятности неконтролируемые факторы при взаимном наложении погашались и не оказывали бы влияния на воздействие экспериментального фактора. Число повторных попыток определяется статистически, например при помощи критерия Стьюдента (c2).

Более строгие данные могут быть получены в контролируемом натурном эксперименте.

Контролируемый эксперимент представляет попытку получить относительно чистый эффект воздействия экспериментальной переменной. С этой целью предпринимается тщательное выравнивание прочих условий, которые могут исказить результат влияния экспериментального фактора.

Выравнивание условий относится ко всем объектам, участвующим в опытах: экспериментальным и контрольным. Возможны, как мы дальше увидим, эксперименты без контрольного объекта, повторяющиеся несколько раз. Тогда выравниванию подлежат условия экспериментальных объектов в каждой серии опытов.

Прежде чем приступить к выравниванию условий, надо выделить характеристики, предположительно влияющие на ожидаемое следствие. Это требует тщательного предварительного анализа проблемы при разработке программы исследования. Если выявлено, что возможные "возмутители" чистого эффекта суть A, В, С, D, E..., то все они потенциально представляют собой экспериментальные переменные. Но в каждом отдельном опыте проверяется воздействие одного из выделенных факторов, и тогда все остальные подлежат выравниванию.

Именно так мы и действовали выше (табл. 11, 12) при мысленном экспериментировании с телезрителями. Чтобы проверить влияние интереса к передачам типа П на интерес к передачам типа Р, мы выравнивали группы обследованных по уровню образования, выделяя в одну подвыборку лиц с высоким образованием (0+), а в другую — с низким (0ˉ).

|

|

|

Точно так же поступают и в натурных контролируемых экспериментах. В первую очередь выравнивают (сопоставляют) основные параметры общей социальной ситуации: такие, как тип поселения, область производства, этническая и культурная среда, временной интервал и другие характерные особенности, равноприложимые ко всем объектам изучаемого процесса. (Это особенно важно при организации широкомасштабных социальных экспериментов.)

Основные приемы выравнивания индивидуальных характеристик в случае, когда единицы наблюдения — индивиды, следующие.

(1) Точечное выравнивание применяют в опытах с малыми группами (например, рабочие бригады или школьные классы). Процедура сводится к подбору индивидов в подлежащих выравниванию группах по единым признакам, выделенным как существенные. В примере на испытание эффекта новой системы оплаты труда существенны: (а) профессия рабочего, (б) квалификация (в) стаж работы по профессии, (г) возраст, (д) семейное положение, (е) пол... Тогда при выравнивании в основной и контрольной сериях каждому рабочему в первой серии должен быть найден аналог во второй, третьей сериях и т.д. Иванову - токарю III разряда, с трехлетним стажем, 28 лет, женатому и имеющему ребенка - должен соответствовать Петров - токарь с аналогичными данными.

Очевидно, что такой прием очень сложен. Он используется в лабораторном эксперименте и крайне редко — в полевых исследованиях.

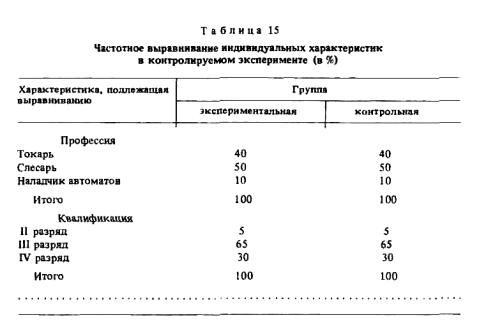

(2) Частотное выравнивание предполагает сопоставление существенных признаков в пропорциях, средних величинах, суммарных индексах и т.п. на группу в целом. В нашем примере это выглядит так, как показано в табл. 15.

Существенный недостаток частотного выравнивания — опасность контрастных сочетаний выделенных в пропорциях характеристик, что может значительно исказить эффект выравнивания. Представим себе, что в первой группе токари имеют преимущественно IV разряд, а слесари — II разряд, тогда как во второй, наоборот, токари II разряда, но слесари — IV. К тому же в одной группе большинство наладчиков — молодежь, а во второй — рабочие среднего возраста, хотя пропорции молодых и старших рабочих в целом по каждой группе выдержаны строго.

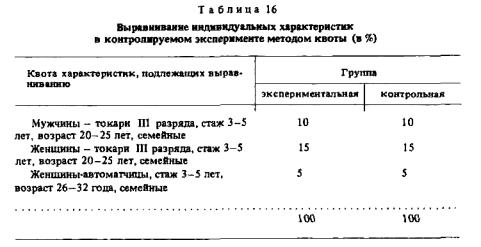

(3) Выравнивание по квоте, применимое и в больших выборках, помогает устранить недостатки предыдущего приема. В этом случае сопоставляют группы по пропорциональному представительству признаков, взятых, однако, в жестких сочетаниях (квота), как показано в табл. 16.

(4) Случайно-механическое выравнивание используется при массовых экспериментах, на крупных объектах, когда отбор индивидов производится по правилам случайной бесповоротной выборки. Данный прием, однако, не годится для небольших групп.

Разновидности контролируемых натурных экспериментов.

Введем следующие условные обозначения основных параметров экспериментальной процедуры: х — экспериментальная переменная (испытываемый фактор, который также обозначают как "независимую" переменную); К - неконтролируемые переменные (ни в одном эксперименте не удается полностью контролировать все условия, поэтому остается влияние неучтенных факторов); Р 1 - состояние объекта до введения экспериментальной переменной, измеренное по какой-то процедуре; Р 2 - состояние объекта в конце эксперимента, после введения переменной х; d - наблюдаемое в итоге эксперимента изменение.

2015-05-18

2015-05-18 1124

1124