Проект на тему: Путешествие по

России

Делала ученица 4-А класса

Пыхова Анастасия

Содержание

1.Введение………………………………………………………………….. 3

2.Памятник Кирову в Екатеринбурге ………………………… 3

3.Флаг Екатеринбурга…………………………………………………. 4

4.Герб Екатеринбурга……………………………………………………… 7

5.История Екатеринбурга……………………………………………. 9

Введение

Этот проект я делала 2 дня и думаю что вам понравится. Я делала и вPhotoshop и в Word. Я делала 37 часов. Я нервничала. Думала что не смогу распечатать. Ну думаю что вам понравится!!!

Памятник Кирову в

Екатеринбурге

Сергей Миронович Киров (Костриков) выдающийся деятель партии и государства. Его память увековечена во многих городах страны, в том числе и в Екатеринбурге. Имя Кирова присвоено Уральскому индустриальному институту, в его честь названа площадь и район.

В 1934 году памятник Кирову был установлен в городе Екатеринбурге на площади имени Кирова. Монумент воздвигнут перед главным входом в УГТУ-ГП. Композиция была подарком авторов московских художественных мастерских. Первоначальный вариант памятника был изготовлен из недолговечных материалов, постоянно проводилась его реконструкция.

|

|

|

Во время реконструкции площади в 1982 году было принято решение установить новую более массивную композицию, автора М. Пушкина. Образ великого революционера воплощен в фигуре с поднятой правой рукой, делающей шаг вперед. Скульптура установлена на гранитном пьедестале.

Сегодня памятник Кирову находится под покровительством администрации района и студентов института, который носит его имя. Ежегодно ко дню района студенческие отряды УФУ наводят порядок вокруг памятника, отмывают скульптуру. Поддерживать данную традицию — двадцатилетняя личная инициатива студентов.

3

3

Флаг

Екатеринбурга

1. Настоящее Положение устанавливает официальный символ муниципального образования «город Екатеринбург» — флаг муниципального образования «город Екатеринбург», его описание и порядок использования.

2. Флаг муниципального образования «город Екатеринбург» (далее — флаг Екатеринбурга) составлен в соответствии с правилами и традициями геральдики и является официальным символом муниципального образования «город Екатеринбург», единства его территории, населения, исторической преемственности, достоинства, административного значения, а также прав органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург».

Флаг Екатеринбурга подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

3. Описание флага Екатеринбурга: «Полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, составленное тремя горизонтальными полосами желтого, зеленого и синего цветов, имеющими ширину 1/4, 1/2, и 1/4 соответственно. По центру зеленой полосы помещено изображение фигур герба муниципального образования «город Екатеринбург», выполненное белым цветом – рудокопная шахта в виде колодезного сруба с воротом о двух рукоятках и плавильная печь с красным огнем внутри. Оборотная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую сторону».

|

|

|

4. Рисунок флага Екатеринбурга в цветном воспроизведении помещен в приложении 1.1. к настоящему Положению.

5. Символика флага Екатеринбурга воспроизводит символику герба муниципального образования «город Екатеринбург». Изумрудная зелень – исторический территориальный цвет Урала. Рудокопная шахта и плавильная печь символизируют Екатеринбург как промышленно развитый город с высоким научно-техническим и культурным потенциалом. Желтая полоса флага символизирует Уральские горы, соединившие Европу и Азию, их красоту, величие, богатство их недр. Синяя полоса в нижней части флага – это река Исеть, соединяющая Европу и Азию, историю и современность. Полосы синего и желтого цветов символизируют Европу и Азию соответственно, а также уникальное географическое положение Екатеринбурга – на границе двух частей света.

6. Флаг Екатеринбурга поднят постоянно:

1) на здании Администрации города Екатеринбурга, Екатеринбургской городской Думы

2) на зданиях отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города Екатеринбурга;

3) на зданиях официальных представительств муниципального образования «город Екатеринбург» в других городах Российской Федерации или за рубежом, в соответствии с правилами и традициями городов Российской Федерации или страны пребывания.

7. Флаг Екатеринбурга установлен постоянно:

1) в рабочих кабинетах Главы Екатеринбурга, председателя Екатеринбургской городской Думы и глав администраций районов муниципального образования «город Екатеринбург»;

2) в залах заседаний Администрации города Екатеринбурга и администраций районов муниципального образования «город Екатеринбург»;

3) в залах заседания Екатеринбургской городской Думы и избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург».

8. Флаг Екатеринбурга может устанавливаться:

1) в рабочих кабинетах заместителей Главы Екатеринбурга, руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации города Екатеринбурга, руководителей структурных подразделений Екатеринбургской городской Думы; 4

2) в рабочих кабинетах депутатов Екатеринбургской городской Думы;

3) в рабочих кабинетах руководителей и залах заседания муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования «город Екатеринбург»;

4) в помещениях для голосования в дни выборов депутатов Екатеринбургской городской Думы и Главы Екатеринбурга.

9. Флаг Екатеринбурга может быть поднят (размещен, вывешен):

1) на подвижном составе городского общественного транспорта и частных транспортных средствах — в дни государственных и городских праздников и памятных событий;

2) на зданиях муниципальных учреждений и предприятий, общественных объединений, других организаций независимо от форм собственности, а также жилых домах — в дни государственных и городских праздников и памятных событий;

3) во время официальных церемоний и торжественных мероприятий, проводимых органами местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»;

4) во время спортивных мероприятий, слетов, симпозиумов и т.п., проводимых органами местного самоуправления, общественными объединениями, другими организациями независимо от форм собственности.

|

|

|

10. В дни общегосударственных и городских праздников, памятных дат, отмечаемых в муниципальном образовании «город Екатеринбург», к верхней части древка флага Екатеринбурга выше полотнища могут крепиться сложенные пополам ленты орденов и знаков отличия города. При этом общая длина ленты должна быть равна длине полотнища флага, а ширина составлять не менее 1/10 от высоты полотнища флага.

11. В дни траура флаг Екатеринбурга приспускается до половины высоты флагштока (мачты). При невозможности приспустить флаг, а также для флагов, установленных в помещениях, к верхней части древка выше полотнища флага крепится черная сложенная пополам лента, общая длина которой равна длине полотнища флага, а ширина составляет не менее 1/10 от высоты полотнища флага.

12. Изображение флага Екатеринбурга, его композиционное и цветовое решение может использоваться в качестве элементов оформления:

1) должностного знака Главы Екатеринбурга;

2) нагрудного знака депутата Екатеринбургской городской Думы;

3) почетных знаков и удостоверений к ним, почетных грамот, благодарственных писем, дипломов и иных наград, устанавливаемых органами местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»;

4) обложек и бланков поздравительных адресов и иных официальных свидетельств, вручаемых Администрацией города Екатеринбурга и Екатеринбургской городской Думой;

5) гербов (геральдических знаков), эмблем и иной символики отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города Екатеринбурга, муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования «город Екатеринбурга»;

6) официальных печатных изданий Администрации города Екатеринбурга, Екатеринбургской городской Думы, избирательной комиссии муниципального образования «город Екатеринбург»;

7) визитных карточек выборных и должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург», а также работников муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования «город Екатеринбург»;

8) печатных и иных изданий (изделий) официального, научного, справочного, спортивного, туристского и сувенирного характера, выполненных по заказу органов местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург»;

9) при архитектурно-художественном оформлении города в дни общегосударственных, городских, народных и иных праздников и памятных событий, отмечаемых в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;

10) интерьеров детских дошкольных учреждений, школ, иных учебных заведений, а также учреждений культуры муниципального образования «город Екатеринбург»;

11) знаков воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации и кораблей Военно-Морского Флота Российской Федерации, воинских частей, боевых и иных кораблей и судов войск иных органов федеральной исполнительной власти, носящих имя муниципального образования «город Екатеринбург», постоянно 5 дислоцированных или традиционно комплектующихся жителями муниципального образования «город Екатеринбург» или имеющих историческую связь с ним, по согласованию командира части и Главы Екатеринбурга.

|

|

|

13. Флаги (штандарты, вымпелы и иная идентичная символика) иных административно-территориальных образований, организаций города, а также частных лиц не должны быть идентичны флагу Екатеринбурга; флаг Екатеринбурга не может быть использован в качестве их геральдической основы, за исключением случаев, перечисленных в пункте 12 настоящего Положения.

14. Во всех случаях подъема (размещения) на территории города каких-либо флагов (штандартов, вымпелов, иной идентичной символики) совместно с ними может быть поднят (размещен) флаг Екатеринбурга.

При одновременном поднятии (размещении) Государственного флага Российской Федерации с флагом Екатеринбурга, флага Свердловской области с флагом Екатеринбурга, флагов иных субъектов Российской Федерации с флагом Екатеринбурга или при одновременном поднятии (размещении) всех названных флагов флаг Екатеринбурга должен быть поднят (размещен) с правой стороны (если стоять к флагам лицом). Флаг Екатеринбурга не может превышать эти флаги по размеру; высота подъема (размещения) флага Екатеринбурга не может быть больше высоты подъема этих флагов.

При одновременном поднятии флага Екатеринбурга с флагами других муниципальных об разований, флагами организаций флаг Екатеринбурга должен располагаться в центре (при четном числе флагов — левее центра). Любой из этих флагов не должен превышать размеры флага Екатеринбурга; высота подъема (размещения) этих флагов не может быть больше высоты подъема флага Екатеринбурга.

При одновременном подъеме (размещении) флага Екатеринбурга и флага иностранного города оба флага имеют равный церемониальный статус, и вопрос первенства решается индивидуально.

15. Флаг Екатеринбурга независимо от размера должен соответствовать его описанию, данному в настоящем Положении. При воспроизведении (изготовлении) флага Екатеринбурга должно быть обеспечено изобразительное и цветовое соответствие утвержденному рисунку. Ответственность за искажение флага Екатеринбурга несет та сторона, по чьей вине допущены искажения при воспроизведении (изготовлении) флага.

16. Утвержденный рисунок флага Екатеринбурга в цветном воспроизведении сохраняется на электронных носителях информации в Администрации города Екатеринбурга и Екатеринбургской городской Думе.

17. Все права на использование флага Екатеринбурга принадлежат исключительно органам местного самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург», которые имеют исключительное право регламентировать использование флага Екатеринбурга.

18. Флаг Екатеринбурга с момента утверждения его Екатеринбургской городской Думой авторским правом не охраняется.

19. Использование флага Екатеринбурга в коммерческих целях допускается на основании договора, заключаемого между заместителем Главы Екатеринбурга по вопросам организации управления – руководителем аппарата Администрации города и заинтересованным лицом. За использование флага Екатеринбурга в коммерческих целях на договорной основе взимается плата, зачисляемая в бюджет муниципального образования «город Екатеринбург». Порядок взимания платы за использование флага Екатеринбурга в коммерческих целях устанавливается Главой Екатеринбурга.

20. Ответственность за соблюдение установленных требований при поднятии (размещении) флага Екатеринбурга несут руководители органов местного самоуправления, организаций, использующих флаг Екатеринбурга; при размещении на частных транспортных средствах — владельцы транспортных средств, а при поднятии (размещении) флага Екатеринбурга на жилых домах — владельцы этих домов.

21. Лица, виновные в осквернении флага Екатеринбурга, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Свердловской области. 6

(флаг Екатериньурга)СТР 7

Герб

Екатеринбурга

23 мая 2008 года депутаты гордумы единогласно утвердили новый элемент городского герба - статусную корону. Она будет размещаться над щитом. Геральдический совет при Президенте РФ разработал статусные короны для гербов муниципальных образований всех типов. В связи с этим в герб Екатеринбурга предложили добавить изображение короны в виде «крепостной башни о пяти зубцах». Внесение этих изменений в герб не требует согласования с Геральдическим советом.

Герб Екатеринбурга от 1995 года

В сентябре 1991 года Свердловску было возвращено историческое имя - Екатеринбург. Современный герб Екатеринбурга был официально принят в Государственной Герольдии при Президенте Российской Федерации в 1995 году. Верхняя часть щита похожа на крепость, которой был Екатеринбург в первые годы своего существования. Волнистая лазуревая полоса в нижней части - это река Исеть, соединяющая историю и современность, Европу и Азию. Медведь - европейский символ, соболь - азиатский. Более того, соболь еще при Демидовых был маркой уральского металла. Животные стоят за пределами щита, высунув языки и оскалив зубы, - такое проявление агрессивности вполне объяснимо, ведь они охраняют город. Золотая лента в самом низу герба является признаком столичности Екатеринбурга - одного из крупнейших административных, финансово-промышленных, научно-культурных и транспортно-логистических центров России.

Герб

В 1924 году Екатеринбург переименовали в Свердловск в честь одного из лидеров партии большевиков. В 1973 году у Свердловска появляется своя эмблема, которая включала в себя: в серебряном поле в центре червленый периметр стены крепости Екатеринбургского завода; на ней шестеренка, в столб - синяя полоса (река Исеть), проходящая через периметр крепости.

Вверху на столбе золотые атомы. Слева изображен восстающий соболь, смотрящий вправо (клеймо заводов Демидова), а справа - ящерица, смотрящая влево (символизирующая сказы П. П. Бажова).

Герб

Официальный екатеринбургский герб был утвержден Екатериной II 17 июля 1783 года. В 1783 году Екатеринбург стал уездным городом Пермского наместничества. Герб Екатеринбурга имел следующий вид: "В верхнем поле щита герб Пермский; в нижнем - в зеленом поле серебряная плавильная печь и рудокопная шахта". Вместе с екатеринбургским были утверждены еще 13 гербов городов Пермского наместничества, в том числе и города Перми. Все они объединены единой для Пермского наместничества цветовой гаммой. По традиции уездные гербы были рассечены пополам. В верхнем красном поле серебряный медведь, на спине которого поставлено Евангелие в золотом окладе, и над ними серебряный крест.

Герб,

Екатеринбург - один из крупнейших и красивейших российских городов. Он расположен на границе Европы и Азии, в самом сердце Уральских гор. Наш город изначально возводился как столица горнозаводского края и с первых же лет существования имел свою символику.

Самым ранним символом Екатеринбурга было изображение колеса на первой печати Екатеринбургского завода. Императрица Екатерина I дала Екатеринбургу имя, а Екатерина II в 1781 году даровала ему статус города.

История

Екатеринбурга

Екатеринбург горнозаводской

Екатеринбург основан как завод-крепость на реке Исети в 1723 году. Место для завода выбрал В. Татищев. Построен завод под руководством В. де Геннина. Город назван в честь императрицы Екатерины I. Производственные мощности Екатеринбургского завода включали в себя: 2 домны, 14 кричных молотов, медеплавильную фабрику, стальную и якорную фабрики, машины для сверления пушек и другое. Основная продукция – железо, чугун и медь. В полном объеме мощности завода никогда не использовались. В 1737 году остановлены доменные печи. С конца 1750-х годов постепенно уменьшался выпуск продукции на молотовых, стальной и проволочной фабриках, а в 1769 году прекращено медеплавильное производство. В 1808 году Екатеринбургский завод закрыт.

В XVIII веке Екатеринбург развивается как административный центр горнозаводской промышленности Урала и Сибири. Система отраслевого управления горными заводами Урала, Забайкалья и Алтая была независима от местных губернских властей. Ее центральный орган располагался в Екатеринбурге. После 1781 года управление горной частью было децентрализовано и подчинено казенным палатам губернских правлений.

В 1738 году в городе основана камнерезная мастерская, ставшая в 1765 году Екатеринбургской гранильной фабрикой. В 1761 году через Екатеринбург прошел Сибирский почтовый тракт. 9

В 1781 году Екатеринбург получил статус уездного города в Пермской губернии. В 1783 году ему был присвоен герб, а в 1787 году состоялись первые выборы в городскую (шестигласную) думу. В городском самоуправлении в XVIII – первой половине XIX века доминировали купцы-старообрядцы.

В 1807 году Екатеринбург получил статус горного города, согласно Проекту горного положения. Горный начальник заводов Екатеринбургского горного округа, наравне с городской думой, отвечал за городское хозяйство и правопорядок. Мастеровые и крестьяне казенных заводов освобождались от местных налогов. В 1831 году в Екатеринбург перенесена резиденция Главного начальника горных заводов Хребта Уральского, с начала 1850-х он фактически единолично управлял городом.

С 1726 года в Екатеринбурге началось изготовление медных денег, сначала «плат» (тяжелых квадратных пластин, где номинал был уравнен с ценой металла), а затем с 1735 года общероссийской медной монеты. Екатеринбургский монетный двор производил до 80% медной монеты в России, закрыт в июне 1876 года. Изготовленные на Екатеринбургской гранильной фабрике вазы и чаши украшали Зимний дворец. На основанной в 1839 году механической фабрике производились водяные колеса и турбины, паровые машины, металлорежущие станки и т. д. В 1874 году фабрика потеряла заказы и закрылась.

Основные занятия купечества – салотопенное, мыловаренное, кожевенное производства, торговля мясом и скотом, подряды на перевозку металлов. Самый первый маслобойный завод основан в 1776 году, кожевенный – 1782 году, мыловарение началось с 1787 года, солодовенный промысел с 1785 года. По данным на 1804 год сала вытапливалось на 10 заводах на 603 тысяч рублей, 20 кожевенных предприятий выделывали кожи на 30 тысяч рублей, 9 кирпичных заводов производили до 400 тысяч кирпичей ежегодно (на 3,6 тысяч рублей). Кроме этого екатеринбургским купцам принадлежало несколько мучных мельниц, мыловаренных, маслобойных и солодовенных предприятий. Располагались они на усадьбе рядом с домом. Старообрядцы селились на так называемой «Заимке», в южной части города.

С 1820-х годов самые богатые из екатеринбургских купцов занялись разработкой приисков россыпного золота в Западной Сибири. В июне 1826 года екатеринбургский купец Яким Рязанов одним из первых в России получил разрешение заниматься золотопромышленностью. В компании с купцами Ф. Казанцевым и С. Баландиным на рубеже 1820-1830-х годов он разрабатывал прииск в районе р. Кундустуюл Томской губернии. В первые 5 лет им удалось добыть свыше 116 пудов золота. Крупным золотопромышленником был Тит Зотов, владевший приисками по р. Севагликон Енисейской губ. Среди ремесленников преобладало камнерезное и ювелирное искусство. Екатеринбург был центром урало-сибирского старообрядчества беглопоповского согласия.

После отмены крепостного права горная промышленность Урала переживала серьезный кризис. В 1863 году екатеринбургское общество добилось отмены статуса горного города. В 1872 году избрана новая городская дума по цензовому принципу. Влияние горных властей в Екатеринбурге постепенно уменьшалось, что положительно сказывалось на городском хозяйстве.  10

10

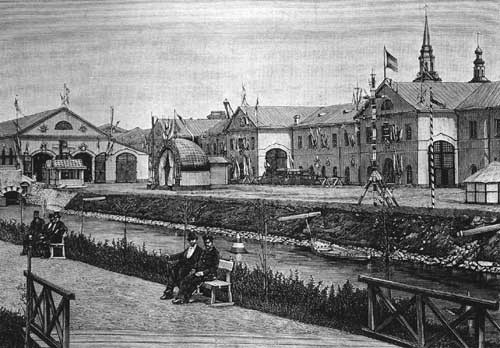

Екатеринбург. Торговая площадь(стр 11)

В тот же период происходила смена торгово-промышленной элиты, начали развиваться транспорт, мукомольная промышленность, сфера услуг. В 1847 году в Екатеринбурге открылась контора Государственного коммерческого банка для кредитования горной промышленности. В 1864 году учрежден Общественный банк, основу капитала которого составили средства из городского бюджета. В 1871 году появилось отделение Волжско-Камского банка – первого в городе коммерческого кредитного учреждения. В 1872 году создан Сибирский торговый банк, к началу XX века ставший одним из крупнейших в России.

В 1878 году построена первая на Урале железная дорога Екатеринбург-Пермь, связавшая заводы Среднего Урала с губернской столицей. Ее строительство финансировалось частным капиталом. В последующие десятилетия Екатеринбург стал крупным железнодорожным узлом: направления Екатеринбург – Тюмень – Омск (1885 год) и Екатеринбург – Челябинск (1896 год) давали выход на Сибирскую железную дорогу, а новая железнодорожная ветка Екатеринбург – Кунгур - Пермь (1909 год) - прямой путь к Санкт-Петербургу. Спроектированная в начале XX века железная дорога московского направления Екатеринбург – Казань была закончена только в 1920 году.

Рост населения Екатеринбурга и сеть железных дорог способствовали развитию мукомольной промышленности. В 1884 году начала работать первая на Урале паровая мельница городского головы И. И. Симанова, ставшая ведущим предприятием этой отрасли в урало-сибирском регионе. Вторая паровая мельница, А. Е. Борчанинова, построена в 1906 – 1908 годах. Большое значение для экономической и общественной жизни города имела прошедшая в Екатеринбурге в 1887 году Сибирско-Уральская научно-промышленая выставка. К 1904 году в Екатеринбурге (без пригородов) насчитывалось 49 промышленных предприятий с оборотом 4070 тысяч рублей и более 300 небольших кустарных заведений и мастерских. Самые крупные из них: механический завод Ф. Ятеса, производивший паровые машины, суконная фабрика братьев Макаровых, пивоваренный завод братьев Злоказовых.

В 1917 году переход власти к большевикам в Екатеринбурге произошел мирным путем, с марта 1918 года городскую думу сменил исполком Городского Совета. В городе располагался Уральский областной совет во главе с А. Белобородовым – высший орган советской власти на Урале. Вскоре после начала полномасштабной гражданской войны в июне - начале июля 1918 года антибольшевистские силы наступали на город со стороны Челябинска и Тюмени. В ночь с 16 на 17 июля был расстрелян Николай II и его семья. 25 июля красные оставили Екатеринбург, а 28 июля в город без боя вступили чехословацкие части С. Войцеховского. В Екатеринбурге было образовано Временное областное правительство Урала, возобновила деятельность городская дума, приехало несколько депутатов Всероссийского Учредительного собрания (В. Чернов и другие). После омского переворота 18 ноября 1918 года исполнительная власть перешла к назначенному В. Колчаком Начальнику Уральского края С. С. Постникову, депутаты Учредительного собрания были арестованы. Екатеринбург в то время – один из центров военного управления и формирования Сибирской армии, сюда готовился перенести ставку Колчак. В ходе наступательной Екатеринбургской операции 2-й и 3-й армий 14 июля 1919 года красные вновь заняли город, были восстановлены советские органы власти.

После гражданской войны существенных изменений в структуре производства не произошло, основное внимание уделялось восстановлению разрушенных войной и национализированных предприятий: завода «Металлист» (бывший Ятеса), льнопрядильной фабрики имени В. Ленина (бывшая Макаровых), Верх-Исетского металлургического завода и других. К 1924 году объем валовой продукции достиг 4/5 уровня 1913 года. Во времена НЭПа получило развитие частное кустарное производство, в основном швейное, сапожное, пекарное, металлообработка (2178 кустарей на осень 1925 года). В Свердловске появился хлебозавод.

В 1923 году Екатеринбург стал столицей Уральской области, включавшей современные Курганскую, Челябинскую, Пермскую, Тюменскую и Свердловскую области. В 1924 году переименован в Свердловск. 17 января 1934 года из Уральской области выделена Свердловская область.

В годы первых пятилеток предприятия города были реконструированы, а также построены новые крупные заводы (Уральский завод тяжелого машиностроения (1933 год), Уралэлектромашина (1934 год), Уральский турбомоторный завод (1939 год) и другие). Именно в этот период сформировался промышленный профиль Свердловска. К началу 1940-х годов в городе действовали 85 государственных предприятий союзного и республиканского значения, 40% от объема всей производимой продукции приходилось на машиностроение и металлообработку. Появились общественный транспорт, новая электростанция, канализация и водопровод, многоэтажные дома, школы и вузы, драматический театр и филармония, цирк и зоопарк.

В период Великой Отечественной войны 1941-45 годов произошла еще одна крупная трансформация промышленности города. В Свердловск были эвакуированы более 50 крупных предприятий, на базе которых были созданы новые или расширены старые заводы: Уральский завод химического машиностроения, Уральский приборостроительный завод, Уральский оптико-механический завод и другие. Промышленность Свердловска производила различную военную продукцию (танки, самоходные артиллерийские установки, орудия и многое другое). В целом за годы войны объем производства вырос в шесть раз.

В послевоенные годы в экономике города продолжали преобладать машиностроение и металлообработка, но появились предприятия, ориентированные на потребительский рынок: жировой комбинат, трикотажная фабрика, завод крупнопанельного домостроения. В 1970-1980 годах продолжалось расширение военно-промышленного комплекса, на долю которого приходилось до 20% объема промышленного производства.

В 1991 году городу возвращено историческое имя. 12

2015-05-20

2015-05-20 932

932