Определяем пьезометрический напор, соответствующий давлению Р1 в каждом из рассматриваемых пяти сечений  , затем скоростном режим

, затем скоростном режим  .

.

Давление определяем мановакуумметром 10, трубки которого соединены с каждым сечением трубопровода 4 (см. рисунок 2.1). В рассматриваемом случае при движении жидкости сечение потока увеличивается и, чем больше сечение, тем меньше скорость V, и, следовательно, больше давление Р1.

Абсолютное давление в каждом сечении Щ определяем согласно зависимости

Р1 =  (3.1)

(3.1)

где Рат - атмосферное давление, определяемое в конкретном случае по барометру-анероиду, мм.рт.ст.;

Рвак - вакуумметрическое давление, определяемое мановакуумметром 10, кгс/см2.

Значение давлений в формуле (3.1) приводим к одним единицам измерения, Па.

Связь между высотой столба жидкости (А) и давлением в его основании (Р) устанавливаем с помощью формулы

Р = pgh, (3.2)

где р - плотность жидкости, кг/ м3.

Плотность воды рв = 1000кг/м3, плотность ртути

ррт = 13,6  103 кг/м3, а величину давления, равную 1 кгс/см2 считаем равной 98,1

103 кг/м3, а величину давления, равную 1 кгс/см2 считаем равной 98,1  103/Па.

103/Па.

|

|

|

Среднюю скорость потока V 1 определяем при известном расходе жидкости Q. Расход воды в системе постоянный и определить его можно с помощью водомерной шайбы (диафрагмы) по формуле

Q = c  л/с, (3.2)

л/с, (3.2)

где с - постоянная расходомера, для данной диафрагмы с=0,228;

- показания дифференциального манометра 9 (мм.рт.ст.).

- показания дифференциального манометра 9 (мм.рт.ст.).

Средняя скорость V согласно уравнению (1.3), будет равна

(3.3)

(3.3)

Подставим в формулу (3.3) расход Q в м3/с, а площадь поперечного сечения потока  в м2. После преобразований получаем формулу средней скорости

в м2. После преобразований получаем формулу средней скорости

(3.4)

(3.4)

При оценке экспериментальных данных пользуемся формулами математической обработки результатов исследований.

Порядок проведения опыта:

1. Находясь у стенда, где установлены мановакуумметры 10 и дифференциальный ртутный манометр 9, наблюдаем за показаниями каждого из приборов.

2: С помощью регулировочного вентиля 2 устанавливаем расход, затем отмечаем показания приборов, которые заносим в таблицу 3.1. График изменения пьезометрического и скоростного напоров строим по данным таблицы.

Таблица 3.1 - Расчетные данные

мм

мм

|  см2

см2

|  кгс/см2

кгс/см2

|  Па

Па

|  Па

Па

|

|  м/с

м/с

|  м/с

м/с

| H м |

| 4,4 | ||||||||

| 5,5 | ||||||||

| 6,6 | ||||||||

| 8,2 | ||||||||

| 8,8 |

Показание дифференциального манометра: hg

Атмосферное давление: Pат

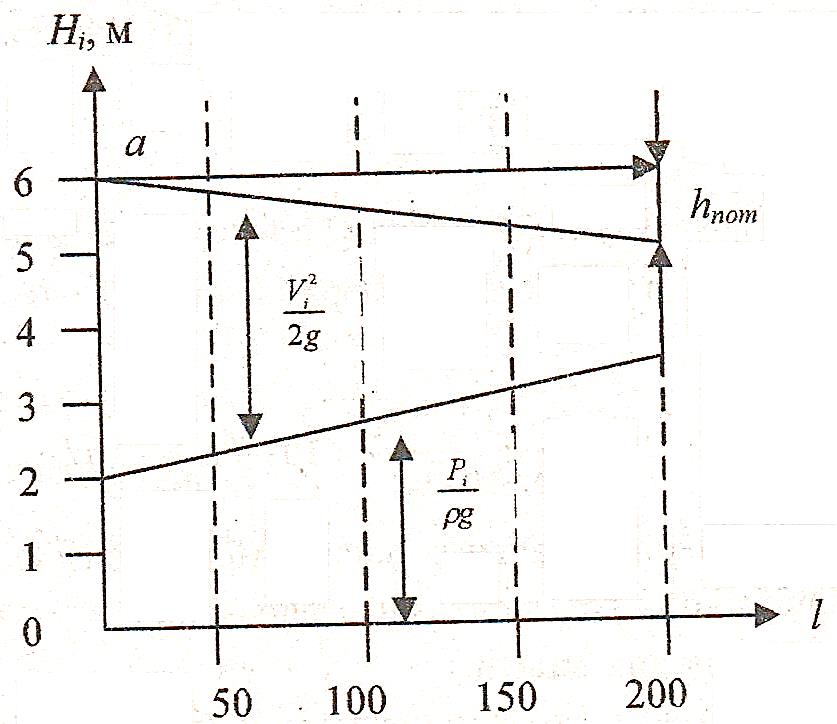

На рисунке 3.1 показан примерный вид кривых пьезометрического, скоростного и полного напоров.

Рисунок 3.1 График изменения пьезометрического и скоростного напоров по длине трубопеременного сечения.

|

|

|

Порядок построения графика изменения напоров.

По полученным значениям величин пьезометрического напора в масштабе откладываем его значения по оси ординат для каждого из пяти сечений. Соединяем точки (усредняя их) получим линию пьезометрического напора.

Далее, принимая ее за нулевую отметку 0-0, откладываем значение величин скоростного напора (из таблицы).

Соединив точки получим линию скоростного напора и проведя линию из точки «а» параллельную оси абсцисс получим величину потерь напора на рассматриваемом участке переменного сечения, длиной l =200 мм.

2015-05-10

2015-05-10 214

214