Лабораторная работа №4

АКУСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕТОНА

Цель работы: 1. Практическое знакомство с ультразвуковым импульсным акустическим методом испытания конструкции. 2. Изучение методики определения прочностных и деформационных характеристик бетона.

Оборудование: импульсный ультразвуковой прибор УК-10П, универсальный ультразвуковой прибор ПУЛЬСАР-1.0, программа связи прибора ПУЛЬСАР-1.0 с компьютером, линейка, бетонные образцы размерами 15х15х15 см или бетонные кубы со стороной 15 см.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В последние годы наибольшее распространение при испытании строительных конструкций и материалов находят неразрушающие методы испытаний. С их помощью проверяется соблюдение стандартов качества используемых материалов, надежность, прочность и безопасность работы несущих строительных систем в эксплуатации.

Из неразрушающих методов испытаний (акустические, механические, радиационные, магнитоэлектрические и др.) широкое распространение получил импульсный ультразвуковой метод. Достоинствами его являются:

|

|

|

- сохранение целостности контролируемой конструкции или изделия;

- возможность многократного повторения испытаний как в процессе строительства, так и в период эксплуатации;

- сравнительно малые затраты времени для проведения испытаний;

- возможность определять интересующие характеристики в любой доступной точке.

Импульсный ультразвуковой метод удобен в условиях заводского производства различного рода изделий и деталей. Так, в процессе тепловлажностной обработки можно вести непрерывный контроль нарастания прочности бетона по скорости ультразвука. Импульсный метод позволяет дополнить выборочный контроль качества бетона по результатам испытания образцов массовой проверкой выпускаемой продукции.

Испытания импульсным методом могут быть повторены сколько угодно раз на одних и тех же изделиях (образцах) без разрушения или повреждения последних и не требуют специальной подготовки. Этим методом можно определять прочность бетона, модуль упругости бетона, структурные изменения бетона, глубину трещин в бетоне.

Ультразвуковой прибор УК-10П

а) Тарировочные кривые

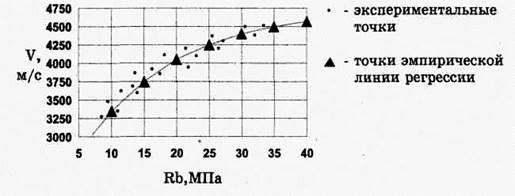

При организации ультразвукового контроля прочности бетона и железобетонных изделий необходимо предварительно получить так называемые тарировочные кривые связи скорости прохождения ультразвуковых колебаний через изделие (v) с характеристикой прочности бетона при сжатии (Rb) для рассматриваемого состава бетона.

Для построения тарировочной зависимости Rb=f(V): изготавливают и испытывают не менее 15 серий образцов по ГОСТ 10180-78. Изменение прочности бетона в образцах достигают за счет изменения расхода цемента и В/Ц отношения. Возраст бетона исследуемой конструкции не должен отличаться при этом от возраста образцов, используемых для построения тарировочной кривой более чем на 50%. Кроме отмеченного, следует помнить, что на зависимость Rb=f(V) оказывают определенное влияние многие факторы: тип и состав крупного заполнителя, расход цемента, вид тепловой обработки, марки цемента, их минералогический состав, тонкость помола, содержание различных добавок, влажность бетона, качество акустического контакта датчика с бетоном и др. Поэтому во всех случаях достоверность получения зависимости Rb=f(v) необходимо проверять в соответствии с ГОСТ-ом. При выполнении настоящей работы рекомендуется пользоваться тарировочной зависимостью, приведенной на рис. 1, построенной применительно к прибору марки УК-10П.

|

|

|

Рис. 1. Зависимость прочности бетона при сжатии Rb от скорости ультразвука V

б) Определение прочности бетона

На практике прочность бетона можно определить ультразвуковым методом. Испытание состоит в измерении времени распространения ультразвука в бетоне (t) и базы прозвучивания (b). По измеренным величинам определяют скорость (v) и затем по зависимости Rb=f(V) определяют прочность бетона на сжатие.

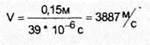

Получение ультразвука, ввод его в изделие, прием из изделия и измерение времени прохождения ультразвука осуществляется специальными приборами УКБ1, ДУК-20 и др. В нашем случае используется прибор УК-10П, принцип работы которого состоит в следующем.

Получив импульс от задающего генератора 1 (рис. 2), генератор импульсов 2 посылает электрические импульсы излучателю 3, преобразующему их в механические колебания ультразвуковой частоты. Последние, проходя через бетон, достигают приемника ультразвука 4, где снова преобразуются в электрические колебания, которые после усиления усилителем 5 поступают на электронно-лучевую трубку 6.

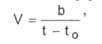

После выполнения всех вышеуказанных измерений скорость распространения волн в образце можно вычислить по формуле:

(1)

(1)

где V - скорость распространения ультразвука, м/с;

b - акустическая база измерения, равная размеру исследуемого элемента в направлении прозвучивания, см;

t - время распространения ультразвука, с;

t0 -постоянная поправка ультразвукового прибора, определяемая при сомкнутых датчиках прибора, с.

Например:

Рис. 2 Блочная схема прибора УК-10П.

Одновременно с задающего генератора 1 электрический импульс посылается через систему задержки 8 на ждущую развертку 7 электронно-лучевой трубки 6. С помощью задержки 8 можно изменять и задавать промежуток времени от получения импульса до начала развертки его.

Регулируя величину задержки, можно добиться того, что начало кривой совпадет со светящейся точкой 9 начала координат развертки. Тогда время, на которое задан импульс (определяемое по шкале прибора), будет равно времени прохождения ультразвука через бетон.

2015-05-10

2015-05-10 3153

3153