Высок риск повреждения кишечной стенки. Раздутые петли кишки резко затрудняют визуализацию операционного, ноля и свободу манипуляций.

При всех указанных выше состояниях лапароскопическая холецистэктомия в плановом порядке не производится безконсервативного предварительноголечения,устраняющего или нивелирующего патологические отклонения.

К относительным противопоказаниям для лапароскопической холецистэктомии также должны быть отнесены необратимые изменения, которые технически значительно усложняют выполнение эндовидеохирургической операции, а именно:

• рубцово-склерозированный желчный пузырь;

• грубые рубцовые изменения в окружности шейки и пузырного протока;

• сращения желчного пузыря с гепатикохоледохом (так называемый «пузырь - наездник»);

• массивный спаечный процесс в подпеченочном пространстве;

• массивные сращения в «верхнем этаже» брюшной полости после перенесенных ранее операций и заболеваний;

• невправимые вентральные грыжи в верхних отделах живота;

|

|

|

• резко выраженное ожирение.

Опытному хирургу, свободно владеющему техникой лапароскопических вмешательств, в большинстве случаев удается преодолеть эти трудности. Конечно, продолжительность операции и рискосложнений по ходу ее при этом возрастают.

Для врача, лишь только осваивающего лапароскопическую методику, противопоказания, названные выше относительными, следует рассматривать как абсолютные. Судя по литературным данными нашим наблюдениям, серьезные интраоперационные осложнения при лапароскопической холецистэктомии чаще происходят при самостоятельном выполнении врачами первых 30 – 40 операций. До тех пор, пока хирург не ощутит исчезновения скованности, пока не появятся быстрота и легкость манипуляций инструментами, пока не придет опыт безошибочной пространственной ориентации по плоскостному изображению на экране монитора, опыт визуальной и инструментально-тактильной верификации тканей — все технически сложные ситуации будут оставаться абсолютным противопоказанием для этого врача, но не для больного. Так, больным с выраженным ожирением, возможно, более чем кому-либо показано применение лапароскопической методики операции. Но технические сложности, неизбежные у таких пациентов, зачастую непреодолимы для начинающего лапароскопического оператора, нередки, при этом и интраоперационные осложнения. Даже очень опытный врач не всегда может безопасно преодолеть препятствия относительных противопоказаний. Если риск интраоперационных осложнений лапароскопической операции в конкретной ситуации выше риска холецистэктомии лапаротомным доступом, что нередко выявляется лишь после лапароскопической ревизии, доступ тотчас следует изменить.

|

|

|

В некоторых клинических ситуациях, рассматриваемых большинством авторов как относительные противопоказания для лапароскопической холе-цистэктомии, определяющим фактором возможности эндовидеохирур-гического способа лечения является не только достаточный навык врача, но и наличие соответствующего технического оснащения.

К такой группе относительных противопоказаний следует отнести:

• механическую желтуху в анамнезе;

• холедохолитиаз;

• конкременты во внутрипеченочных желчных протоках (холангиолитиаз);

• хронический и острый панкреатит:

Эпизоды механической желтухи в анамнезе, симптомы холангита обычно свидетельствуют о миграции конкрементов из желчного пузыря в кишку или охоледохолитиазе. Уточнить причину и характер патологии до операции с наибольшей вероятностью позволяет эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография. Для устранения желчной гипертензии, развившейся вследствие стриктуры фатерова соска, а также для эвакуации мелких конкрементов из холедоха можно прибегнуть к эндоскопической папиллосфинктеротомии, после чего уже выполнить лапароскопическую холецистэктомию. При невозможности или неэффективности эндоскопической папиллосфинктеротомии показан традиционный способ вмешательства, обеспечивающий адекватный объем его.

Холангиолитиаз не излечивается папиллотомией, в последующем обычно возникают рецидивы печеночной колики, желтухи, холангита, панкреатита. Наиболее эффективно в этих случаях наложение холедоходуодено- или холедохоеюноанастомоза. Тем не менее, от выполнения лапароскопической холецистэктомии в сочетании с эндоскопической папиллосфинктеротомией у таких пациентов, видимо, не следует отказываться, поскольку ближайший прогноз благоприятен.

Не столь уж редко интраоперационная холангиография выявляет холедохолитиаз, не определявшийся до операции. Вопрос о способе завершения операции в такой ситуации решается, опять-таки, исходя из возможностей врача и наличия соответствующего оснащения. При этом следует учитывать, что в послеоперационном периоде правильно выполненная эндоскопическая папиллосфинктеротомия надежно обеспечивает миграцию кишку конкрементов диаметром до 5 мм. Вероятность самопроизвольного отхождения после папиллотомии более крупных камней уменьшается, порой ихприходится извлекать насильственно петлей Дормиа с помощью фиброгастродуоденоскопа. «Плавающие» в широком гепатикохоледохе конкременты удается отмыть через холедохотомичсский разрез.

Лапароскопическая холедохолитотомия наиболее эффективна при наличии операционного фиброхоледохоскопа. Иногда удается удалить конкремент «корзиночкой» через широкий холедохостомический дренаж под контролем рентгенотелевизионного аппарата или протолкнуть его в кишку после дилятации сфинктера Одди с помощью баллонного катетера. Дренаж, проведенный в холедох по Холстеду через пузырный проток, такую возможность исключает.

Завершая рассмотрение показаний и противопоказаний, необходимо отметить, что опыт врача проявляется в умении распознать анатомическую и клиническую ситуацию, определить степень риска эндоскопического и традиционного вмешательств в конкретной ситуации и соотнести их, правильно оценить собственные силы и технические возможности и, в конечном счете, избрать оптимальный способ операции. Отказ от лапароскопической методики не умаляет достоинств врача, более того — свидетельствует о взвешенном решении и ответственности за здоровье пациента.

Легкомысленное, неоправданное упорство во что бы то ни стало произвести операцию лапароскопически, эйфоричное представление о возможностях такой техники могут нанести непоправимый вред больному и дискредитировать сам метод.

|

|

|

Техника выполнения лапароскопической холсцистэктомии

и ее варианты

Пациента укладывают на спину на горизонтальную поверхность операционного стола. Отведенную левую руку помещают на подставку, другую руку закрепляют вдоль туловища. Отведение правой руки для внутривенной инфузии может помешать удобному расположению стойки с аппаратурой и затрудняет работу медсестры-анестезистки.

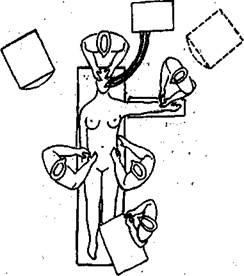

Хирург-оператор стоит слева от больного, ассистент — справа. Если возможности позволяют воспользоваться помощью еще одного ассистента, то он встает по правую руку от оператора.

Операционная сестра устанавливает инструментальный столик на уровне ног пациента.

Приборную стойку располагают вблизи головной части операционного стола справа. Экран монитора ориентирован на оператора. Работа ассистента, стоящего напротив хирурга, облегчается при использовании дополнительного монитора, который устанавливают слева от головной части стола (рис.16).

При лапароскопической холецистэктомии положение больного на операционном столе может быть иным — с разведенными, согнутыми в коленях ногами, поднятыми на подставки. При этом оператор находится между ног пациента, а ассистенты — слева и справа от больного. Мы не используем такой способ укладки, поскольку не видим в нем явных преимуществ. Полагаем, что ощущение комфортности для хирурга в данной позиции обусловлено лишь привычкой.

|

Рис. 16. Расположение операционной бригады при ЛХЭ

Начальные этепы лапароскопической холецистэктомии (введение иглы Вереша, создание пневмоперитонеума) проводятся по стандартной методике, которая изложена в Части III.

В большинстве случаев для выполнения лапароскопической холецистэктомии достаточно одновременного использования трех инструментов, каждый из которых проводится через отдельный троакар. Изредка возникает необходимость в установке дополнительного троакара. В благоприятной анатомической ситуации холецистэктомию можно выполнить, работая лишь

|

|

|

|

двумя инструментами, но такая техника более сложна, удлиняет время операции и неоправданно увеличивает ее риск. Обычно используемые точки введения троакаров изображены на рис.17.

Видеопорт устанавливают параумбиликально. Второй 10 - 11-мм троакар вкалывают в эпигастрии по средней линии на уровне переднего края правой доли печени или несколько ниже, отклоняя острие его вправо и немного вверх в направлении шейки желчного пузыря. При этом важно, чтобы троакар проник в брюшную полость справа от круглой связки печени, в противном случае она будет мешать манипуляциям инструментами.

Троакар 5-мм в правом подреберье по среднеключичной линии вводят на 3 - 4 см ниже реберной дуги в направлении на шейку желчного пузыря. При гепатоптозе, гепатомегалии точку вкола располагают ниже.

Чрезмерно близкое расположение троакара к печени ограничивает объем движений инструмента. Строго радиальное к желчному пузырю введение эпигастрального и подреберного троакаров облегчает последующие действия.

Латеральный 5-мм троакар устанавливают в мезогастрии по передней подмышечной линии немного выше уровня пупка. Для уменьшения длины раневого канала строго радиальным к желчному пузырю в кол этого троакара не делают поскольку через него вводится зажим, оттягивающий дно желчного пузыря, и до завершения холецистэктомии положение его весьма статично, смены инструментов в нем не производится. Но если этот прокол будет использован для введения дренажной трубки в подпеченочное пространство, то ему следует придать косое направление в толще брюшной стенки с таким расчетом, чтобы предотвратить смещение трубки из-за резкого изгиба.

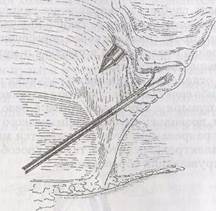

Чтобы облегчить точное введение эпигастрального троакара, минуя утолщенную круглую связку печени, ее можно оттянуть медиально зажимом через предварительно установленный боковой троакар (рис.18).

Рис. 18.Отведение круглой связки печени в момент введения троакара в эпигастрии

Брюшинные сращения иногда вынуждают изменять обычное расположение манипуляционных портов, чаще всего латерального троакара. Значительно реже наблюдаются сращения с брюшной стенкой в подреберье и эпигастрии.

2015-05-12

2015-05-12 1671

1671