Г о д у в Украине у м е р л о 668 тысяч человек, в

Году — 1 миллион 309 тысяч человек. То есть без малого 2 миллиона человек. Если еще исключить и число умерших по естественным причинам, то жертвами голода стали 640—650 тысяч человек. Но никак не 5,5, или 6, или 7, или 9, или 10, или 15, или 25 млн человек. Кстати говоря, цифры 6 млн и 7 млн имеют точное происхождение — они взяты «демократами» из геббельсовских листовок времен Великой Отечественной войны. Это листовки серий 145 RA и 154 RA. Использование «перлов» нацистской пропаганды — любимый конек «демократов».

Правда, при анализе этих скорбных данных следует учитывать еще один трагический фактор — дело в том, что в 1932—1933 гг. Украину (и Северный Кавказ) поразила эпидемия тифа. Кстати говоря, именно это обстоятельство и затрудняет, делая практически невозможным, абсолютно точное установление числа умерших непосредственно от голода. Что в свою очередь, к глубокому сожалению, дает возможность любителям «демократических плясок на костях» жонглировать громадными цифрами.

В целом же, по различным данным, считается, что число жертв голода 1933 г. в Украине и России примерно 3 млн человек, из которых 2 млн человек приходится на село.

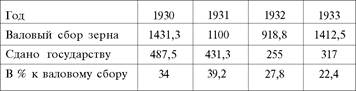

Но так ли уж неотвратим был голод в 1932— 1933 г.? Взгляните на ниже приводимую таблицу валового сбора зерна и величины хлебозаготовок в Украине в 1930—1933 гг. (млн пудов):

Но так ли уж неотвратим был голод в 1932— 1933 г.? Взгляните на ниже приводимую таблицу валового сбора зерна и величины хлебозаготовок в Украине в 1930—1933 гг. (млн пудов):

Данные таблицы свидетельствуют, что от урожая

1932 г. зерна на Украине оставалось 663,8 млн пудов, в 1933 г. — 1 млрд 95,5 тыс. пудов. Принимая во внимания, что численность населения Украины в то время была примерно 30 млн человек, то на душу населения в 1932 г. приходилось 21,1 пуда (то есть 337,6 кг), а в

1933 г. — 36,5 пуда (то есть 584 кг) зерна. Количество же остававшегося непосредственно в хозяйства зерна также не являлось провоцирующим возникновение голода фактором— 20—25 пудов (от 320 до 400 кг) на человека. Тогда как же возник голод?

Как правило, объяснение причин возникновения голода обе стороны этого спора начинают с фактора неурожая по причине засухи.

Между прочим, с этим объяснением связан еще один ныне широко распространенный миф о том, что-де «при царизме тоже имели место неурожаи, но голода и умерших от голода, как при Сталине, не было». Этот миф очень характерен нашей интеллигенции. Теперь все, что было при царизме, ей нравится, и все, что тогда было —

хорошо, вплоть до того, что текли молочные реки с кисельными берегами, а с небес непрерывным потоком лилась манна небесная.

На одной из страниц уже не раз цитировавшейся книги Дм. Верхотурова «Сталин. Экономическая революция» довелось прочитать якобы язвительное примечание редактора этой книги: «Можно подумать, в царское время не было ни суховеев, ни неурожаев! А вот голода, при котором трупы лежали бы у полотна железной дороги, почему-то не возникало. С чего бы это?» Так редактор книги отреагировал на объяснение Верхотурова одной из причин возникновения голода. Однако поскольку эта несусветная глупость уже обрела статус идиотского мифа, придется хотя бы вкратце дать разоблачение.

При царизме неурожаи и голод, как это ни странно для нашей современной интеллигенции, все-таки имели место. Как правило, они повторялись через одно-полтора десятилетия. Так, в 1891 г. от голода, охватившего 40 млн человек, умерло 2 млн человек. От голода 1900—1903 гг. умерло 3 млн человек. В 1911 г. от голода умерло еще 2 млн человек. И трупы многих из них, к глубокому сожалению, также лежали у железнодорожного полотна. Так что делать такие заявления, тем более в письменном виде, редактору книги Верхотурова не стоило, ибо не было оснований, и уж коли взялся за гуж редактора, то не показывай, что в истории-то не дюж. А то, видите ли, «с чего бы это?». Да хотя бы с того, что даже при современной технике и агротехни-

ке возделывания земледелие в России находится в зоне риска. И реальность урожая конкретного года может очень сильно отличаться от прогнозов.

ке возделывания земледелие в России находится в зоне риска. И реальность урожая конкретного года может очень сильно отличаться от прогнозов.

Действительно, засуха 1932 года сыграла свою печальную и трагическую роль на Украине. При низкой агротехнике возделывания, в открытой жаркой степи любой суховей погубит посевы. В конце 1920-х — начале 1930-х гг. никаких лесополос и прудов еще не было. Для их устройства в то время не было ни сил, ни средств. Точно так же не было ни сил, ни средств для коренного улучшения агротехники возделывания. В СССР из-за этого, например, вплоть до конца 1940-х гг. самые хлебные районы Поволжья фактически ежегодно страдали от засухи и регулярных крупных неурожаев. Этот гигантский план Сталина по защите земледелия был разработан и стал претворяться в жизнь в масштабах всей страны только после войны.

Однако засуха засухой, но были и так называемые антропогенные факторы или, как сейчас модно говорить, сработал пресловутый «человеческий фактор». В данном случае, многокомпонентный «человеческий фактор». Как известно, в то время на селе шла отчаянная борьба за коллективизацию. Отчаянной же она стала в результате яростного сопротивления кулаков, которых — и без того готовых на сопротивление властям, — откровенно спровоцировали подлые действия многих партийных секретарей на селе, слишком рьяно, вплоть до объявления гражданской войны в отдельно взятых областях, взявшихся за коллективизацию. И тут дело вот в чем. Со времен перестройки СМИ по

сию пору преподносят кулаков как лучшую часть крестьянства, своего рода «соль» земли русской. Никто не собирается оспаривать, что кулаки являли собой наиболее энергичных, деловых, работоспособных и хватких в торгово-экономических вопросах людей. Но, составляя к 1930 г. всего 4,7 % от численности населения СССР и 5—7 % от численности крестьян, они владели 7,6 % рабочих лошадей, 12,7 % основных средств производства на селе, обрабатывали 8 % посевов и продавали 18,8 % продукции земледелия, в том числе около 20 % зерна, а также 11,2 % продукции животноводства. В целом же по стране кулаки контролировали до 56 % продажи сельскохозяйственной продукции. Их экономическая, а, следовательно, и политическая власть на селе была огромна. И вот именно за них-то, обладавших куда большей властью на селе, чем все партсекретари, председатели местных Советов, милиция и ОГПУ вместе взятые, местная партократия взялась столь рьяно, что немедленно напоролась на организованное и массированное сопротивление.

В связи с этим вынужден повторить, что, конечно, столь беспрецедентное и ничем не обоснованное насилие на селе, особенно над кулаком, не осталось незамеченным. Поводом для Сталина послужило то обстоятельство, что один из самых гнусных региональных партсекретарей — первый секретарь Средне-Волжского крайкома партии Мендель Хатаевич (впоследствии «невинная жертва» сталинизма) решением бюро крайкома от 20 января 1930 г. фактически развязал гражданскую войну в своем регионе, спровоцировав местные силовые органы на тотальное насилие над кулаками. Когда сведения об этом достигли Москвы, то

уже 30 января 1930 г. Сталин отправил всем партийным секретарям секретную шифротелеграмму следующего содержания:

уже 30 января 1930 г. Сталин отправил всем партийным секретарям секретную шифротелеграмму следующего содержания:

«С мест получаются сведения, говорящие о том, что организации в ряде районов бросили дело коллективизации и сосредоточили свои усилия на раскулачивании. ЦК разъясняет, что такая политика в корне неправильна. ЦК указывает, что политика партии состоит не в голом раскулачивании, а в развитии колхозного движения, результатом и частью которого является раскулачивание. ЦК требует, чтобы раскулачивание не проводилось вне связи с ростом колхозного движения, чтобы центр тяжести был перенесен на строительство новых колхозов, опирающееся на действительно массовое движение бедноты и середняков. ЦК напоминает, что только такая установка обеспечивает правильное проведение политики партии. Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин. 30.1.30». А лично М. Хатаевичу наряду с этим пошла сугубо разносная телеграмма, в которой говорилось: «Ваша торопливость в вопросе о кулаке ничего общего с политикой партии не имеет. У вас получается голое раскулачивание в его худшем виде».

Более того. Еще раз напоминаю, что, все постсталинские руководители упорно молчали об этих телеграммах и запрещали историкам приводить их содержание в своих исследованиях. Так удобней было раздувать истерию антисталинизма. Потому что если вникнуть в суть того, на что обращал внимание парт-секретарей Сталин, то станет очевидным, что, в сущности, он требовал элементарного — экономического раскулачивания. А оно откровенно подразумевает

лишь одно — что экономически более сильные, чем любой отдельно взятый кулак или даже их группа на селе, колхозы вынуждали бы их прекратить свою хозяйственную деятельность ввиду неспособности конкурировать в производстве особенно товарного хлеба. Вместо этого партийные секретари пошли по пути административного раскулачивания, да еще и с применением силы ОГПУ. В том был немалый расчет троцкистской оппозиции, стремившейся таким образом спровоцировать мощный социальный взрыв в стране и перехватить власть. К примеру, в некоторых регионах процент раскулаченных стал переваливать аж за 15 %, что означало 2—3-кратное превышение количества кулаков. Ведь их в составе сельского населения было не более 5—7 %, а тут такие цифры. То есть под удар попадали уже середняки. А это еще более усугубило ситуацию. Тем более, если учесть, что местные парт-негодяи-секретари пошли еще и путем так называемого лишения избирательных прав, которое охватило от 15 до 20 % крестьян. То есть их искусственно превращали во врагов Советской власти.

лишь одно — что экономически более сильные, чем любой отдельно взятый кулак или даже их группа на селе, колхозы вынуждали бы их прекратить свою хозяйственную деятельность ввиду неспособности конкурировать в производстве особенно товарного хлеба. Вместо этого партийные секретари пошли по пути административного раскулачивания, да еще и с применением силы ОГПУ. В том был немалый расчет троцкистской оппозиции, стремившейся таким образом спровоцировать мощный социальный взрыв в стране и перехватить власть. К примеру, в некоторых регионах процент раскулаченных стал переваливать аж за 15 %, что означало 2—3-кратное превышение количества кулаков. Ведь их в составе сельского населения было не более 5—7 %, а тут такие цифры. То есть под удар попадали уже середняки. А это еще более усугубило ситуацию. Тем более, если учесть, что местные парт-негодяи-секретари пошли еще и путем так называемого лишения избирательных прав, которое охватило от 15 до 20 % крестьян. То есть их искусственно превращали во врагов Советской власти.

Вполне естественно, что ответ кулаков (и, к сожалению, примкнувших к ним обозленных действиями подлых партсекретарей середняков) — а эта категория лиц, по определению весьма наблюдательного российского помещика последней трети XIX века Энгель-гардта, отличалась особой властностью, жестокостью, эгоизмом и необузданной страстью к стяжательству, — не заставил себя ждать. И их ответ тоже был многокомпонентным.

На селе началась отчаянная контрпропаганда против колхозов. В разных местах она осуществлялась

по-разному и с применением разных «аргументов»: от террора — на Украине он возрастал каждый год примерно на 20 % (если в 1928 г. — 500 случаев, то в 1929 г. — уже 600, в 1930-м — 720 и т.д.), — до изощренной и даже прямолинейной антиколхозной пропаганды. Яростная антиколхозная пропаганда кулаков на удивление точно совпала с оголтелой антиколхозной пропагандой антисталинской оппозиции, многие представители которой, в том числе и на селе, продолжали числиться членами ВКП(б). Внимательный современный исследователь Ю.И. Мухин в своей книге «Убийство Сталина и Берии» (М., 2006) пишет: «Что происходило при коллективизации? Вот село, деревня или станица. В каждой из них несколько десятков или сот семей, у каждой из которых есть свой участок земли, свой плуг, чтобы ее вспахать, и свой скот, который тянет плуг. Между прочим, вопя о голоде в 30-х, демократы как бы не обращают внимания на то, почему он произошел в областях СССР, где у нас самые плодородные земли, — на Украине и на Дону, а не в тех областях, где земли бедные — в собственно России. Дело в том, что бедные земли легкие — их легко пахать. И пашут их сохой, а соху вполне может тянуть лошадь. А вот на Дону и на Украине — чернозем, его сохой не поднимешь, нужен плуг. А плуг лошадь не потащит, нужна хотя бы пара волов. Вот и пахали: в России лошадью, а на Украине и на Дону — волами.

по-разному и с применением разных «аргументов»: от террора — на Украине он возрастал каждый год примерно на 20 % (если в 1928 г. — 500 случаев, то в 1929 г. — уже 600, в 1930-м — 720 и т.д.), — до изощренной и даже прямолинейной антиколхозной пропаганды. Яростная антиколхозная пропаганда кулаков на удивление точно совпала с оголтелой антиколхозной пропагандой антисталинской оппозиции, многие представители которой, в том числе и на селе, продолжали числиться членами ВКП(б). Внимательный современный исследователь Ю.И. Мухин в своей книге «Убийство Сталина и Берии» (М., 2006) пишет: «Что происходило при коллективизации? Вот село, деревня или станица. В каждой из них несколько десятков или сот семей, у каждой из которых есть свой участок земли, свой плуг, чтобы ее вспахать, и свой скот, который тянет плуг. Между прочим, вопя о голоде в 30-х, демократы как бы не обращают внимания на то, почему он произошел в областях СССР, где у нас самые плодородные земли, — на Украине и на Дону, а не в тех областях, где земли бедные — в собственно России. Дело в том, что бедные земли легкие — их легко пахать. И пашут их сохой, а соху вполне может тянуть лошадь. А вот на Дону и на Украине — чернозем, его сохой не поднимешь, нужен плуг. А плуг лошадь не потащит, нужна хотя бы пара волов. Вот и пахали: в России лошадью, а на Украине и на Дону — волами.

В главе "В" ("Россия в сельскохозяйственном отношении") пятого «Энциклопедического отдела» 54-го тома знаменитой энциклопедии Брокгауза и Ефрона, изданной еще при царе, говорит-

ся: «В Южной России, особенно, в степной полосе, обработка почвы производится на волах, частью на лошадях, в Центральной и Северной России — почти исключительно на лошадях». Ввиду полной искореженности исторического сознания современного общества и все более ярко проявляющейся его безграмотности в самых элементарных вопросах, вынужден обратить внимание на следующее. Говоря о Южной России, знаменитые энциклопедисты подразумевали именно Украину, Дон и Кубань.

ся: «В Южной России, особенно, в степной полосе, обработка почвы производится на волах, частью на лошадях, в Центральной и Северной России — почти исключительно на лошадях». Ввиду полной искореженности исторического сознания современного общества и все более ярко проявляющейся его безграмотности в самых элементарных вопросах, вынужден обратить внимание на следующее. Говоря о Южной России, знаменитые энциклопедисты подразумевали именно Украину, Дон и Кубань.

Что такое объединение в колхоз? Все семьи деревень и сел сдают в общее пользование свои участки земли, свои плуги и своих лошадей и волов, на которых они теперь уже совместно пашут общую землю до тех пор, пока государство не заменит им лошадей и волов тракторами и автомобилями.

Почему начался голод? Потому, что колхозы, да и не вступившие в колхоз украинские крестьяне и казаки собрали мало зерна. Почему мало собрали? Потому, что мало посеяли (наряду с засухой. — А. М.). Почему мало посеяли? Потому, что мало вспахали. А почему мало вспахали? А потому, что пахать было не на чем, — волов и бычков забили и съели. Дело в том, что славяне конину едят плохо, тем более конину рабочих лошадей. А вол — кастрированный бык — это говядина. Ее славяне едят. Поэтому в России при коллективизации тягловая сила колхозов осталась в неприкосновенности, и осенью колхозники увозили по дворам тонны хлеба. А на Украине и на Дону начался голод.

Вопрос — да что же эти крестьяне, с ума, что ли, посходили, не понимали, чем кончится забой волов? Думаю, что понимали, но поймите и их. Правительство СССР принимает решение о коллективизации, а оппозиция — те же члены ВКП(б) — «поясняют» крестьянам, что из этого ничего не выйдет, что правление колхозов сданный скот разворует и пропьет и т.д. Что крестьянину делать? Вот ушлые и начали резать свой тягловый скот перед сдачей его в колхоз. Колхозы образовались, а пахать-то было не на чем».

Вопрос — да что же эти крестьяне, с ума, что ли, посходили, не понимали, чем кончится забой волов? Думаю, что понимали, но поймите и их. Правительство СССР принимает решение о коллективизации, а оппозиция — те же члены ВКП(б) — «поясняют» крестьянам, что из этого ничего не выйдет, что правление колхозов сданный скот разворует и пропьет и т.д. Что крестьянину делать? Вот ушлые и начали резать свой тягловый скот перед сдачей его в колхоз. Колхозы образовались, а пахать-то было не на чем».

Нельзя сказать, что Сталин и его сторонники не обратили внимания на это всеобщее безобразие. Отреагировали. Введением в Уголовный кодекс того времени статьи 79.1, гласившей: «Хищнический убой и умышленное изувечение скота, а также подстрекательство к этому других лиц с целью подрыва коллективизации сельского хозяйства и воспрепятствования его подъему, — наказывается лишением свободы на срок до двух лет с высылкой из данной местности или без таковой». Но ее ввели только весной 1930 г. Хуже того. Юридически она не отшлифована — ее принимали в спешке, в порядке реакции на развернувшийся по стране массовый забой скота. Исходя из содержания этой статьи, под нее можно было подвести кого угодно, а, следовательно, никого. Попробуйте установить, хищнический ли был забой скота или нет, если в деревне всегда забивают скотину на мясо. Более того. Попробуйте при столь аморфном содержании статьи установить подлинный мотив забоя, особенно мотив подрыва коллективизации. Не выходит?! Правильно. Потому что для точного установления такого мотива необходимо, чтобы скотина хотя бы на бумаге была

коллективизирована. Но если свою скотину забивал единоличник, который даже устно не подавал прошения о вступлении в колхоз, то за что его сажать?! Соответственно даже при наличии такой, казалось бы, грозной статьи в Уголовном кодексе скотина по-лю-бому оставалась беззащитной.

коллективизирована. Но если свою скотину забивал единоличник, который даже устно не подавал прошения о вступлении в колхоз, то за что его сажать?! Соответственно даже при наличии такой, казалось бы, грозной статьи в Уголовном кодексе скотина по-лю-бому оставалась беззащитной.

К слову сказать, спешка с принятием такой статьи тоже объяснима. На рубеже 1929—1930 гг., особенно к началу лета 1930 г., выявилась неспособность даже самого лучшего тогда в стране Путиловского завода обеспечить выполнение программы по производству тракторов. Причинами срыва явились как характерные для того времени бесхозяйственность и разгильдяйство на всех уровнях, отсутствие опыта поточного производства, так и саботаж. Последний фактор проявился в том, что напряженная программа производства тракторов была сорвана по причине острого дефицита блока двигателей для тракторов. До краха этой программы в августе 1930 г. производство держалось на запасе импортных блоков. Однако ни внешнеторговые организации, ни руководители двигательного производства даже и не почесались, чтобы обеспечить напряженную производственную программу самым важным — двигателями для тракторов.

Между тем программа производства тракторов была напрямую увязана с постановление ЦК от 5 января 1930 г. «О темпах коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству», по которому предусматривалось в ведущих зерновых районах коллективизировать от 70 до 90 % всех крестьянских хозяйств.

Выше уже указывалось, что ретивая партократия, особенно из числа затаившихся оппозиционеров, злоумышленно восприняла это постановление как шанс устроить вселенскую заваруху на селе и на волне всеобщего коллапса свергнуть Сталина. Соответственно она стала слишком расширенно трактовать положения этого постановления. Если в самом постановлении столь высокие цифры касались только основных зерновых районов, куда и планировалось направить первоочередную массу тракторов, то местная партократия взяла встречный план — по всей стране устроить 90% коллективизации. А это означало как минимум вздыбить всю страну, если не того хуже. Тем более что оппозиция откровенно ожидала вооруженного нападения с Запада.

Выше уже указывалось, что ретивая партократия, особенно из числа затаившихся оппозиционеров, злоумышленно восприняла это постановление как шанс устроить вселенскую заваруху на селе и на волне всеобщего коллапса свергнуть Сталина. Соответственно она стала слишком расширенно трактовать положения этого постановления. Если в самом постановлении столь высокие цифры касались только основных зерновых районов, куда и планировалось направить первоочередную массу тракторов, то местная партократия взяла встречный план — по всей стране устроить 90% коллективизации. А это означало как минимум вздыбить всю страну, если не того хуже. Тем более что оппозиция откровенно ожидала вооруженного нападения с Запада.

Например, небезызвестный Варейкис так взвинтил темпы коллективизации в Центральном Нечерноземье, что за полгода довел цифры коллективизации с 6 до 80%. Бауман в нечерноземных областях (вокруг Москвы) - с 3 до 70%.

Естественно, что Сталин заранее попытался подстраховать программу коллективизации, оселком которой была машинизация и особенно тракторизация крестьянского труда. Еще в декабре 1929 г. с огромным трудом в Европе удалось сбыть 2,5 млн тонн зерна, на вырученные деньги от продажи которого у английской фирмы «Виккерс» попытались закупить 8,5 тысяч тракторов. Но тут вмешался еще и фактор мирового кризиса — через месяц после

оформления сделки оказалось, что средств не хватает, так как цены многократно возросли.

оформления сделки оказалось, что средств не хватает, так как цены многократно возросли.

Обложенный тяжелейшими обстоятельствами Сталин вынужден был смириться с этими временными трудностями и частично отступить, в том числе и в ожидании, когда в строй войдут другие тракторостроительные заводы, прежде всего Сталинградский тракторный завод, а Путиловский завод преодолеет возникшие трудности в производстве. Уже 2 марта 1930 г. появляется знаменитая статья «Головокружение от успехов», а затем и постановление ЦК по этому вопросу. Причем в статье Сталин не сказал ни единого слова о тракторах и машинах, хотя именно это и было истинной причиной резкого торможения коллективизации. Этого он не мог признать, иначе провалилась бы сама идея коллективизации и индустриализации. Зато он писал о необходимости добровольности и учета местных условий, подготовительной работы, о том, что нужно насаждать артель, а не коммуну, о том, что нельзя обобществлять приусадебные участки, жилые дома, мелкий скот и птицу. А в постановлении ЦК, помимо этого, говорилось также и о неправомерности закрытия местных рынков и административного закрытия церквей. Тем самым была осуществлена попытка умиротворить деревню и выиграть время, пока промышленность справится с производством тракторов. А в конце марта 1930 г. Сталин написал статью «Ответ товарищам колхозникам», которая наглядно показала, что он пошел на серьезный тактический маневр стратегического значения. Он, в частности, сформулировал новую конкретную цель колхозного движения: «Ближайшая практическая задача колхозов состоит в борьбе за сев, в борьбе за наиболь-

шее расширение посевных площадей, в борьбе за правильную организацию сева. К задаче сева должны быть приспособлены сейчас все другие задачи колхозов... Но чтобы осуществить с честью эту практическую задачу, надо повернуть внимание колхозных работников в сторону хозяйственных вопросов колхозного строительства, в сторону вопросов внутриколхозного строительства... Теперь внимание работников должно быть сосредоточено на закреплении колхозов, на организационном оформлении колхозов, на организацию деловой работы в колхозах». Поняв, в чем затруднения Сталина и на что он ориентирует колхозы, объективно блокировавшаяся с кулачеством антисталинская оппозиция совместно с кулаками принялась еще более активно провоцировать крестьянство на массовый забой скота, прежде всего тяглового.

шее расширение посевных площадей, в борьбе за правильную организацию сева. К задаче сева должны быть приспособлены сейчас все другие задачи колхозов... Но чтобы осуществить с честью эту практическую задачу, надо повернуть внимание колхозных работников в сторону хозяйственных вопросов колхозного строительства, в сторону вопросов внутриколхозного строительства... Теперь внимание работников должно быть сосредоточено на закреплении колхозов, на организационном оформлении колхозов, на организацию деловой работы в колхозах». Поняв, в чем затруднения Сталина и на что он ориентирует колхозы, объективно блокировавшаяся с кулачеством антисталинская оппозиция совместно с кулаками принялась еще более активно провоцировать крестьянство на массовый забой скота, прежде всего тяглового.

Еще раз напоминаю, что... по данным американского исследователя Фредерика Шумана, в период с 1928 по 1933 г. включительно поголовье лошадей в СССР сократилось с 30 млн до менее чем 15 млн голов, КРС — с 70 млн до 38 млн, в том числе коров — с 31 млн до 20 млн, овец и коз — с 147 млн до 50 млн, свиней — с 20 млн до 12 млн голов.

Это был точно рассчитанный и остро целенаправленный мощный удар, ориентированный на тотальный срыв реализации тех самых задач, что поставил Сталин — борьбы за сев, за наибольшее расширение посевных площадей, за правильную организацию сева. Так действовавшая рука об руку с кулаком антиста-

линская оппозиция закладывала один из краеугольных камней для возникновения в ближайшем же будущем ситуации голода, в которой, как в мутной воде, намеревалась словить политический улов — свергнуть Сталина на волне мощного социального взрыва, который, по ее мнению, непременно произойдет из-за ситуации голода.

линская оппозиция закладывала один из краеугольных камней для возникновения в ближайшем же будущем ситуации голода, в которой, как в мутной воде, намеревалась словить политический улов — свергнуть Сталина на волне мощного социального взрыва, который, по ее мнению, непременно произойдет из-за ситуации голода.

Здесь следует иметь в виду, что вся антисталинская оппозиция была представлена «правоверными ленинцами»1. А любой «правоверный ленинец», как и их идол — В.И. Ленин, — отчаянно исповедовали «революционный пафос» голода. Ленин «прославился» этим еще в 1891 году. Еще тогда он оказался единственным во всей Самарской губернии лицом, яростно выступавшим за такой «прогрессивный метод», как массовый голод населения, особенно крестьянского, считая его чуть ли не единственным и едва ли не главнейшим «инструментом» революционного бандитизма. Особо ревностных поклонников Ильича прошу не дергаться — эти данные приводятся по книгам, изданным еще при Советской власти. Причем одна из них — «Юность вождя» (автор А. Беляков) — была канонизирована и обязательна для всеобщего изучения, начиная с пионерского воз-

1 Не путать со Сталиным. Говоря о том, что он всего лишь «скромный ученик Ленина», Сталин всего лишь соблюдал элементарный такт. Ведь к власти-то они пришли во главе с Лениным — чего же открыто охаивать Ленина. Однако на самом деле Сталин сделал все, чтобы осуществить радикальную деленинизацию и девестернизацию страны.

раста. Вторая же — «Ленин в Самаре» (автор В. Водовозов, близко знавший будущего «вождя мирового пролетариата» именно в 90-е г. XIX века, когда Ильич и проявил себя яростным поклонником «прогрессивного метода» на фоне голода от засухи, поразивших Поволжье) — была издана еще при Сталине, в 1933 году. Что, кстати сказать, весьма симптоматично. Очевидно, Сталин хотел показать, что провоцирование оппозицией возникновения ситуации голода в сельских районах восходит к «прогрессивному методу» Ленина. Ведь почивший в полном безумии «вождь» с начала 90-х гг. XIX столетия и до самой смерти алчно использовал, а нередко и откровенно провоцировал возникновение ситуации голода для решения своих сиюминутных политических задач.

Кстати говоря, небезынтересен следующий факт. Антисталинская оппозиция отличалась не только подлостью, но и особой способностью к саморазоблечению. Еще в 1958 г. А.Н. Сафаро-ва, жена известного троцкиста И.Н. Смирнова, одна из активнейших участниц троцкистской оппозиции, отсидевшая немалый срок в ГУЛАГе, написала в своих мемуарах, что оппозиция прекрасно понимала, что Сталин проводит правильный политический курс, в том числе и в деревне, и что его курс — единственный. Другого просто не было, и быть не могло. Тем не менее оппозиция делала все, чтобы полностью извратить этот курс при проведении политики Сталина именно в деревне.

Но этим ни оппозиция, ни кулачье не ограничились.

Но этим ни оппозиция, ни кулачье не ограничились.

Известно, например, что все защитники Сталина в своей контрпропаганде по вопросу о голоде очень часто используют тот факт, что Сталин чутко отреагировал на письма М.А. Шолохова о бедах казачества и оказал соответствующую помощь. Все с удовольствием цитируют ответное письмо Сталина Шолохову. Все это действительно имело место быть. Тут все верно. Однако никто, подчеркиваю, никто еще не удосужился обратить внимание на самое существенное в этом письме. Ведь что написал Шолохову Сталин? Внимательно вчитайтесь в небольшую цитату из этого письма (от 22 апреля 1933 г.):

«Чтобы не ошибиться в политике (Ваши письма — не беллетристика, а сплошная политика), надо обозреть, надо уметь видеть и другую сторону. А другая сторона состоит в том, что уважаемые хлеборобы Вашего района (и не только Вашего района) проводили "итальянку" (саботаж!) и не прочь были оставить рабочих, Красную Армию — без хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови), — этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути дела вели "тихую" войну с Советской властью. Войну на измор, дорогой товарищ Шолохов... Конечно, это обстоятельство ни в коей мере не может оправдать тех безобразий, которые были допущены, как уверяете Вы, нашими работниками. И виновные в этих безобразиях должны понести должное наказание. Но все же ясно, как божий день, что уважаемые хлеборобы не такие уж безобидные люди, как это могло показаться издали».

Итак, о чем сыр-бор? Об «итальянке» (саботаже)? Именно. Но для начала краткое разъяснение. На язы-

ке руководителей рабочего движения того времени термин «итальянка» означал не уличаемый саботаж, так как все действия рабочих строго подчинялись соответствующим производственным инструкциям. Вследствие этого производство объективно падало. Но обвинить и тем более привлечь к ответственности рабочих было невозможно — они действовали строго по инструкциям того или иного предприятия. В более широком смысле этот термин в те времена означал не уличаемый, потому как официально не объявлялся, саботаж в виде неисполнения должным образом своих функций.

Так вот Сталин использовал этот термин именно в широком смысле того времени — «уважаемые хлеборобы» Вешенского и не только Вешенского района попросту не исполняли своих функций крестьян, так как отказывались сеять! В вышедшей в 1996 г. книге Н.А. Ивницкого «Коллективизация и раскулачивание» прямо говорится, что, например, «казаки отказывались обрабатывать землю». И не только казаки. То же самое происходило и на Украине. Это явилось прямым следствием пропаганды антисталинской оппозиции и кулаков. Причем двойным следствием. Дело в том, что, с одной стороны, просто не засевали, даже если и была возможность, с другой же — потому, что перерезали волов!

Согласно очень убедительным подсчетам современного исследователя Ю.И. Мухина, получается, что казаки и украинцы не засеяли от 21 млн га до 31 млн га из 35 млн га, которыми владели. То есть в самом лучшем случае они засеяли всего лишь 40% своих полей. Ну, и что после этого должно было произойти?!

И если теперь взять конкретную ситуацию с казаками на Дону, то увидим следующее. Мгновенно откликнувшись на просьбы Шолохова о помощи односельчанам, Сталин сообщил ему о том, что в Вешенский район было направлено в порядке неотложной помощи 120 тыс. пудов ржи, а Верхне-Донскому району — 40 тыс. пудов. Это означает, что было направлено 2560 тонн ржи. Если учесть среднеоптимальную посевную норму ржи в размере от 250 до 300 кг на гектар, то получается, что в свое время имел место недосев от 8533 до 10 240 гектаров. И это только по двум районам на Дону. А представьте себе недосев в масштабах всей страны, если только в Украине ив казачьих регионах имел место недосев от 21 млн га до 31 млн га! Вот во что обходятся игры оппозиции, тем более блокирующейся с объективными врагами.

И если теперь взять конкретную ситуацию с казаками на Дону, то увидим следующее. Мгновенно откликнувшись на просьбы Шолохова о помощи односельчанам, Сталин сообщил ему о том, что в Вешенский район было направлено в порядке неотложной помощи 120 тыс. пудов ржи, а Верхне-Донскому району — 40 тыс. пудов. Это означает, что было направлено 2560 тонн ржи. Если учесть среднеоптимальную посевную норму ржи в размере от 250 до 300 кг на гектар, то получается, что в свое время имел место недосев от 8533 до 10 240 гектаров. И это только по двум районам на Дону. А представьте себе недосев в масштабах всей страны, если только в Украине ив казачьих регионах имел место недосев от 21 млн га до 31 млн га! Вот во что обходятся игры оппозиции, тем более блокирующейся с объективными врагами.

Однако на том проявления «итальянки» не закончились. Во всей своей подлой красе она показалась в тот самый момент, когда созрел урожай. По-прежнему провоцируемое антисталинской оппозицией и кулачьем крестьянство перешло к новой тактике — отказывалось убирать урожай.

Дело докатилось до того, что ЦК ВКП (б) и Совнарком СССР буквально рассвирепели от этого саботажа уборки урожая на Украине и 6 ноября 1932 года приняли очень сердитое постановление, в котором говорилось: «Из-за позорного срыва кампании по уборке зерновых в некоторых районах Украины, Совет народных комиссаров и ЦК партии Украины приказывает местным партийным и руководящим

органам покончить с саботажем зерна, который был организован контрреволюционными и кулацкими элементами. Необходимо заклеймить тех коммунистов, кто возглавил этот саботаж, и полностью ликвидировать пассивное отношение к нему со стороны некоторых партийных организаций.

Совет народных комиссаров и Центральный Комитет совместно решили взять на заметку все те местности, в которых проводился преступный саботаж, и применить к ним следующие меры наказания:

— приостановить в эти местности все поставки товаров государственной торговли и кооперативной сети; закрыть все государственные и кооперативные торговые точки; изъять все имеющиеся товары;

— запретить продажу основных видов пищевых продуктов, находившихся ранее в ведении колхозов и частных владельцев;

— приостановить выдачу всех кредитов этим местностям и немедленно аннулировать ранее выданные кредиты;

— тщательно разобрать личные дела руководящих и хозяйственных организаций с целью выявления враждебных элементов;

— произвести подобную работу в колхозах, чтобы выявить все враждебные элементы, принявшие участие в саботаже». По состоянию на 15 декабря 1932 г. на заметку были взяты 88 районов из 358, на которые была разделена Украина, то есть 24,58%.

Практически аналогичное по сердитости постановление тогда же приняли и ЦК КП(б) и Совнарком Украины: «СНК и ЦК постановляют: За явный срыв плана хлебозаготовок и злостный саботаж, организованный кулацкими и контрреволюционными элементами, занести на черную доску следующие села: Вербка, Гаври-ловка Днепропетровской области, Лютеньки, Каменные Потоки Харьковской области, Свя-тотроицкое, Пески Одесской области.

В отношении этих сел провести следующие мероприятия:

1. Немедленное прекращение подвоза товаров, полное прекращение кооперативной и государственной торговли на месте и вывоз из соответствующих кооперативных и государственных лавок всех наличных товаров.

2. Полное прекращение колхозной торговли как для колхозов, колхозников, так и для единоличников.

3. Прекращение всякого рода кредитования, проведение досрочного взыскания кредитов и других финансовых средств». В черные списки по этому постановлению попали 380 колхозов и 51 село.

И вот что особенно любопытно. Ни в том ни в другом постановлении ничего не говорится о насильственном изъятии хлеба. К селам, которые не сдают хлеб, в качестве наказания предлагалось применять сугубо экономические меры. Однако зачисление сел в черные списки, ограничения торговли и т.п. не могло дать эффекта, так

как села были насыщены промтоварами, и все необходимое можно было получить в районном центре.

Но даже секретное Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 14 декабря 1932 г. «О хлебозаготовках на Украине, Северном Кавказе и Западной области», подписанное Сталиным и Молотовым, ни в коей мере не призывало к насильственному изъятию хлеба. В постановлении говорилось о необходимости применения уголовного преследования в отношении организаторов саботажа — высылка, арест, заключение в ИТЛ, расстрел и т.п. Одновременно обращалось особое внимание на усиление партийной работы, прежде всего, на Украине. И, что особенно любопытно, усиление партийной работы напрямую увязывалось с украинизацией партийной деятельности.

Главная «идея» «итальянки» на данном этапе — чтобы хлеб погиб на корню, и тогда, что называется, костлявой рукой голода задушить советскую власть. А, учитывая, что в это же время оппозиция по-прежнему ожидала вооруженного нападения с Запада, то устроить вселенский социальный взрыв, на волне которого попросту свергнуть Сталина вместе с его курсом на строительство социализма в отдельно взятой стране. Здесь, правда, следует иметь в виду, что формально-то отказ от уборки урожая преподносился как требование к властям отменить налоги и дать крестьянству возможность продать весь хлеб по высоким рыночным ценам. Власть же этого допустить не мог-

ла — тогда голодом уморили бы все городское население и рабочих на стройках. То есть был бы сорван и план индустриализации.

ла — тогда голодом уморили бы все городское население и рабочих на стройках. То есть был бы сорван и план индустриализации.

К глубокому сожалению, эта новая и подлая тактика провоцировавшегося оппозицией и кулачьем крестьянства дала возможность первой объективно перейти в «решительное наступление», которое еще больше обозлило крестьянство. Знаменитый в свое время диссидент генерал Петр Григоренко, вспоминая о том непростом времени, писал: «Я своими ушами слышал, как секретарь ЦК КП(б)У Станислав Косиор — коротышка в прекрасно отутюженном костюме, с бритой, до блеска, большой круглой головой — летом 1930 года инструктировал нас, отъезжающих в качестве уполномоченных ЦК на уборку урожая: "Мужик перешел к новой тактике. Он отказывается убирать урожай. Он хочет, чтобы погиб хлеб, чтобы можно было костлявой рукой голода задушить советскую власть. Но враг просчитается. Мы его самого заставим узнать, что такое голод. Ваша задача — сорвать кулацкую тактику саботажа уборки урожая. Убрать все до зернышка и собранное немедленно вывозить на хлебосдачу. Степняки не работают, надеясь на спрятанное в ямах зерно прошлых лет уборки. Надо заставить их раскрыть ямы"».

Как видите, в скором будущем «невинная жертва» сталинизма фактически объявила целую программу провоцирования голода. Крестьянство названо врагом. Откровенно заявлена цель — спровоцировать ситуацию голода. В том числе и за счет безумно преступного вывоза всего зерна, вплоть до последнего зерныш-

ка, на пункты приемки хлеба. Да еще и вычистить все схроны, в которых крестьяне прятали зерно. Безумно преступно это было потому, что в таком случае обрекался на полный срыв сев следующего года — если все, до последнего зернышка, забрать, то, сами понимаете, сеять в следующем году нечего. Более того. Безумно преступен этот план Косиора (а он, к слову сказать, не был одинок в провозглашении таких «планов») еще и тем, что ни одного зернышка не оставлялось для пропитания.

ЦК КП(б) Украины особенно ретив был почему-то в отношении единоличников, которые не хотели сдавать зерно. И ничего более умного выдумать не смог, кроме как разрешить применение натуральных штрафов в виде установления дополнительных заданий по мясозаготовкам в размере 15-месячной нормы. Надо ли удивляться, что крестьяне с еще большим остервенением стали вырезать коров и волов?!

Нигде, ни в одной установке или постановлении ЦК, ничего подобного, даже тени намека на что-либо подобное не было и быть не могло по определению. Потому что Сталин — не Ленин, для которого голод был едва ли не самым главным «инструментом» проведения своей политики. Вот, например, как ближайший соратник Сталина — Вячеслав Михайлович Молотов — осаживал уже упоминавшегося выше Менделя Хатаевича: «Большевик, подумав... должен поставить удовлетворение нужд пролетарского государства во внеочередном порядке. С другой стороны,

нельзя впадать и в обратную оппортунистическую крайность: брать любой хлеб и где угодно, не считаясь и пр.».

нельзя впадать и в обратную оппортунистическую крайность: брать любой хлеб и где угодно, не считаясь и пр.».

Короче говоря, вместо того чтобы по-хорошему договориться с крестьянством, провести необходимую организационно-агитационную работу, под видом административного ража в выполнении постановлений ЦК антисталинская оппозиция совместно с кулачьем откровенно провоцировала социальный взрыв на селе. Слава Богу, что впоследствии Сталин все-таки поставил к стенке всех этих подлецов-секретаришек. И, к слову сказать, совершенно не случайно, что их расстрелы народ воспринимал как должное возмездие.

Вот, собственно говоря, что и привело к возникновению ситуации голода. Только вот при чем тут Сталин, которому нагло «шьют» всю ответственность за происшедшее?! Да еще пытаются обвинить также и в том, что изымавшееся подобным образом зерно он умышленно вывозил за границу ради реализации безумных планов индустриализации?! Что, мол, и привело к спаду сельхозпроизводства и соответственно к голоду.

Спад сельхозпроизводства в процессе и после коллективизации, о котором прожужжали все уши, составил всего лишь 7%. В 1929 г. было произведено 74 млн тонн зерна. Аналогичное количество зерна было произведено и в 1933 г. Валовой сбор зерна в 1932 г. составил всего 32,7 млн тонн. Трагически сказались как засуха, так и упомянутый выше «человеческий фактор» во всем его многообразии. Что же касается голода, в том числе и на Украине в 1932—1933 гг., то никакой связи с экспортом зерна нет. Причины его возникнове-

ния выше уже были показаны. С 1929 по 1934 г. всего было экспортировано 14 млн 175 тыс. тонн зерна на сумму 1 млрд 607 млн рублей. Год максимального экспорта — 1931-й. Общая стоимость советского экспорта за указанный период составила 89,1 млрд рублей, доля же зерна и продовольствия — всего 3,7%, или 3 млрд 296 млн 700 тыс. рублей. Так что говорить о спровоцированном экспортом зерна голоде, тем более умышленно спровоцированном, а также о неких сверхдоходах от экспорта зерна не приходится.

Считается также, что одной из малоизвестных причин возникновения голода явилось отсутствие у центральных властей в тот момент маневровых продовольственных фондов. Мол, хлеб урожая 1930 и 1931 г. уже был израсходован или распределен по городам и стройкам. Однако это не так. Несмотря на то что недостача хлеба, например, на Украине в 1932 г. составила свыше 100 млн пудов (1 млн 600 тыс. тонн), руководство СССР и Украины изыскали возможность для борьбы с голодом, использовав для этого стратегические резервы. Специальным постановлением Совнаркома СССР от 25 февраля 1933 г. из государственных резервов Украине было выделено в порядке продовольственной помощи 3 млн пудов зерна. Кроме того, до конца апреля 1933 г. в республику было направлено 22,9 млн пудов семенного зерна, 6,3 млн пудов фуражного и 4,7 млн продовольственного зерна в качестве займа и 400 тысяч пудов в качестве продовольственной помощи. Кроме того, из резервов Украинского военного округа было выделено 700 тонн муки, 170 тонн сахара, 100 000 банок различных консервов, 500 пудов масла и другой продукции.

Отдельно для детей в феврале 1933 г. государством был создан специальный продовольственный фонд, взявший на себя заботу о питании 600 тысяч детей различного возраста. Кроме того, 1 июля 1933 г. специальным постановлением ЦК КП(б)У были установлены около 100 тысяч детских пайков для обеспечения беспризорных детей.

Отдельно для детей в феврале 1933 г. государством был создан специальный продовольственный фонд, взявший на себя заботу о питании 600 тысяч детей различного возраста. Кроме того, 1 июля 1933 г. специальным постановлением ЦК КП(б)У были установлены около 100 тысяч детских пайков для обеспечения беспризорных детей.

2015-05-12

2015-05-12 1231

1231