При написании данного очерка были использованы воспоминания участника Острогожско-Россошанской наступательной операции 13.01-27.01 1943 года подполковника в отставке Михаила Алексеевича Нащенкова из его рукописи «Люди, пожалуйста, помните!»

Во время отступления наших войск в июле 1942 года бывшая группа немецких армий под кодовым названием «Юг» при подходе к Дону перегруппировалась и стала именоваться: группа армий «Б». В состав группы входили армии: 6-я немецкая, 2-я венгерская, 8-я итальянская и находившаяся в стадии формирования 3-я румынская. Они получили задание продолжать наступление из района Старого Оскола и Харькова к берегам Дона и организовать оборону по его правобережью от Коротояка до Серафимовича и далее уже не по Дону, а по степи, до самого Сталинграда.

О том, какие наши воинские соединения занимали оборону по левому берегу Дона, для нас более-менее известно, а о войсках противника Донского фронта, как они называли свою оборону на Дону, для многих наших читателей - это полоса неизвестности. Поэтому я вкратце постараюсь рассказать о тех подразделениях противника, которые были расположены против Павловска, а также выше и ниже по Дону, хотя бы до города Серафимовича.

|

|

|

Уже к ] 0 июля 1942 года фронт на Дону стабилизировался, и армии противника располагались следующим образом. От Вешенской до Новой Калитвы держала оборону 8-я итальянская армия под командованием генерал-полковника Гарибальди. В состав ее входил один немецкий армейский корпус, два итальянских армейских корпуса, а в районе Новой Калитвы - итальянский альпийский корпус под командованием генерала Месса. От Новой Калитвы до Коротояка занимала оборону 2-я венгерская армия под командованием генерал-полковника Яны. Она состояла из трех венгерских армейских корпусов и одного немецкого танкового корпуса. Против города Павловска стоял 7-й венгерский армейский корпус. Венгры, или, как их тогда называли, мадьяры, отличались особенной злостью и жестокостью. 3-я румынская армия после окончания формирования занимала оборону от станицы Вешенской до Серафимовича. Данные о расположении войск противника взяты мною из оперативных сводок немецкого ко-мандования с приложенными к ним картами и сомнению в их достоверности не подлежат, хотя многие жители нашего города до сих пор утверждают, что в Басовке и Белогорье были одни только итальянские войска. Все эти армии немецких сателлитов (венгерские, итальянские, румынские), заняв надежную оборону по правому обрывистому берегу Дона, построили там и хорошо утеплили землянки и блиндажи, поставили в них печки-буржуйки и собирались покойно и сытно пережить здесь суровую русскую зиму, а с наступлением весенних дней снова начать военные операции.

|

|

|

Но немцы были постоянно недовольны боеспособностью своих союзников и не надеялись на прочность Донского фронта. Поэтому для его надежности и подкрепления они в каждую армию союзников ввели по своему армейскому корпусу, а за спиной 8-й итальянской армии постоянно стояла резервная 298-я немецкая пехотная дивизия. Она выполняла роль не только резерва на случай прорыва фронта нашими войсками, но и выполняла обязанности заградительного отряда при панике или отступлении итальянских войск.

Таково было расположение армий противника по Донскому фронту.

В январе 1943 года на оборонительных рубежах, расположенных южнее Воронежа, наши войска переходят в наступление в трех направлениях: на юго-запад наносила удар 40-я армия из района Сторожевое 1-е, Урыв-Покровка, Селявное, Щучье; на северо-запад и запад из района Кантемировки в направлении на Россошь и Алексеевку наступала 3-я танковая армия. Центральная группировка (18-й отдельный стрелковый корпус), действуя со Щучьенского плацдарма, наносила расходящиеся удары навстречу войскам северной и южной группировок. Была прорвана сильно укрепленная оборона противника в районе Селявное шириной в 45 километров, в районе Щучье I 50 километров, в районе Кантемировки - 60 километров. Наше командование, наученное горькими неудачами в летнюю военную кампанию 1942 года, в зимние месяцы 1943 года стало применять излюбленный метод противника в проведении военных операций.

Так, 3-й танковой армии, расположенной в районе Кантемировки, была поставлена задача: сильным ударом с юга уничтожить группировку врага и дальнейшим продвижением на запад и северо-запад соединиться с частями 40-й армии, наступавшей из Лискинского района с вышеуказанных населенных пунктов Щучье и Селявное. В результате этой операции 2-я венгерская армия была рассечена на две изолированные друг от друга части, и от этого она быстро потеряла свою прежнюю боеспособность, а большая половина 8-й итальянской армии попала в окружение.

Одновременно с наступлением наших войск с севера и юга начались боевые действия в районе Новой Калитвы, Украинской Буйловки, Басовки и Белогорья. Военные операции по освобождению этих населенных пунктов были поручены 270-й стрелковой дивизии, которая входила в состав 18-го стрелкового корпуса 6-й армии Воронежского фронта. Войска дивизии должны были сжимать фронт противника от Павловска в сторону Острогожска, Сагунов и Подгорного, а затем совместно с подошедшими частями 40-й армии с севера и 3-й танковой армии с юга (из района Кантемировки) окружить и уничтожить Острогожско-Россошанскую группировку противника.

270-я стрелковая дивизия силами своих полков занимала тогда оборону по левому берегу Дона на рубеже - Бабка, Александрова Донская, Павловск, Русская Буйловка, Большая Казинка, Гороховка, Верхний Мамон - общим фронтом в 68 километров. На всем этом протяжении Донской фронт противника был сильно укреплен. Во многом этому способствовала сама местность: правый берег Дона был высокий, обрывистый, недоступный ни зимой, ни летом для нашей пехоты. Притом в течение полугода немцы, итальянцы, румыны и мадьяры его усиленно укрепляли. Была хорошо оборудована разветвленная сеть траншей с блиндажами и дотами, вырытыми в меловом грунте, где были установлены крупнокалиберные пулеметы. За передним краем обороны противника были сооружены проволочные заграждения. Нержавеющая колючая проволока была так искусно заделана внизу и вверху заграждений, что нельзя было пролезть снизу, нельзя было, накинув сверху проволочного заграждения шинель, переметнуться на территорию противника, потому что рядом поднимались новые ряды колючей проволоки. Полоса проволочных заграждений в ширину доходила до четырех метров. И боец, преодолев первые ряды препятствия, оказывался в самом центре заграждения, опутанный со всех сторон цепкой колючей проволокой. За ней в сторону нашей обороны шли многочисленные противопехотные и противотанковые минные поля.

|

|

|

Очень коварные были мины противника, установленные для нашей пехоты. На дне мины под свинцовым колпаком имелось сто граммов охотничьего дымного пороха, а внутрь ее вставлялся круглый железный кожух, за который было уложено 360 стальных, подобно как у подшипников, шариков. Мина неглубоко закапывалась в землю, а в ее взрывное устройство вставлялась чека, к которой присоединялась едва заметная тонкая проволочка. Другим концом она привязывалась к забитому в землю колышку или к кусту. Наступавшие бойцы случайно задевали ногами чуткую проволочку, чека выдергивалась из взрывного устройства, на дне мины мгновенно загорался порох и выталкивал ее из земли на высоту одного метра. В этот момент и происходил взрыв, и 360 стальных шариков, как смертельные осы, впивались во все живое, поражая его насмерть.

В зимнее время крутые склоны высот противник поливал водой, и они становились неприступными для нашей пехоты.

16 января 1943 года 270-я дивизия двумя стрелковыми полками при поддержке артил-лерийского полка начала наступление против итальянцев и мадьяр на рубеже Украинская Буйловка — Басовка. Во время артиллерийской подготовки, которая предшествовала наступлению, не были выявлены и подавлены огневые точки противника. И когда бойцы 975-го стрелкового полка под командованием майора Матюшина с большим наступательным поры-вом двинулись по льду замерзшего Дона к передовым линиям обороны противника, то они были встречены шквалом артиллерийского огня. Вскоре понаступающим ударили минометы и крупнокалиберные пулеметы. Артиллерийские снаряды, как гигантские топоры-колуны, рубили лед, обдавая бойцов ледяной водой и поражая их осколками. По белому снегу расползались красные пятна человеческой крови. Бойцы залегли и, трезво оценив обстановку, решили, что им не пробиться через такой плотный заградительный огонь. Не желая напрасно губить живую силу, полк с наступлением темноты отошел на свои прежние исходные позиции.

|

|

|

На следующий день при новом наступлении в помощь артиллерийскому полку были направлены реактивные минометные установки «Катюши». Их внезапный громоподобны» залп потряс окружающие окрестности. На обрывистых меловых кручах от сконцентрированного огня артиллерии взметнулись в воздух разорванные взрывами проволочные заграждения, а от реактивных снарядов земля горела под ногами оккупантов. Участник этой наступательной операции подполковник в отставке М.А.Нащенков вспоминает: «Настало время итальянским воякам бросить свои землянки, где они укрывались от холода под многочисленными мягкими, как кошачий мех, одеялами и бежать налегке по снежной целине донских степей. Энергичным броском, с ловкостью акробатов наши бойцы преодолели все препятствия и ворвались в окопы

врага. В ход пошли автоматы, гранаты, штыки, ножи, приклады, саперные лопаты. В бою все годится. Только знай поворачивайся, уклоняйся, наскакивай, отскакивай и беспрерывно бей врага.

Охваченные паническим страхом, с огромной резвостью бежали солдаты и офицеры дуче по снежной целине, теряя изготовленные из соломы эрзац-валенки, теплые одеяла, пилотки, мягкие шляпы и каски с петушиными перьями. Убежали не все. Тысячи их остались лежать на заснеженных просторах Дона, прижатые ледяной рукой смерти. Они остались здесь навсегда, вдали от солнечной родины, омываемой теплыми морями».

В этот же день части 270-й дивизии заняли Украинскую Буйловку, Басовку и, подавив отдельные небольшие сопротивления врага, захватили село Саприно, где находился штаб одной итальянской дивизии из альпийского корпуса. Воздух в селе Саприно благоухал от запаха душистых итальянских вин. С далекого благодатного юга Италии «покорителям России» в качестве подарков к Рождественским праздникам было отправлено несколько бочек самого лучшего вина. Но груз запоздал в дороге, и только накануне вечером его сгрузили с автомашины. Наши бойцы, заняв село, автоматными очередями прошивали огромные дубовые бочки с вином, и они обильно кровоточили розовыми каплями, падающими на ослепительно белый снег. И он становился нежно-розовым, как лепестки южных роз далекой Италии. Везде по обочинам дорог валялись разбитые деревянные ящики, а возле них были разбросаны сигареты, печенье, мерзлые лимоны, мясные и рыбные консервы. Штабелями лежали ящики с боеприпасами.

Никогда не думали мадьяры и итальянцы, что им придется в зимнее время покинуть свои теплые землянки и в панике бежать неизвестно куда.

Обычную картину войны можно было наблюдать в это время на проселочной дороге от деревни Кулешовка до Варваровки Подгоренского района, где вела наступление 270-я стрелковая дивизия: подбитые немецкие танки, обгорелые и перевернутые легковые машины, «виллисы», тягачи вместе с орудиями, застрявшие на обочине дороги в глубоких русских снегах. При поспешном бегстве противником были брошены на дорогах пароконные повозки с лошадиной упряжью и изуродованные взрывом сани. Где-то поодаль орали дурным голосом несколько мулов (помесь осла и лошади). Они были сюда привезены из самой Италии и заменяли лошадей, которых в воюющей Германии постоянно не хватало. При отступлении противник бросил их. Очевидно, они были ранены и не способны везти далее груз. Привыкшие к теплому климату Италии, они ревели своим хриплым голосом, страдая от голода и сильного мороза.

Везде у дороги валялись трупы итальянских, венгерских и немецких солдат. Немцы в начале войны, чтобы оправдать свое вероломное нападение на Советский Союз, постоянно трубили о том, что история распорядилась несправедливо: самый умный и самый талантливый немецкий народ живет в стесненных территориальных условиях, ему не хватает «жизненного пространства», поэтому они и решили при помощи силы расширить границы своего государства и установить справедливость в этом вопросе. И они нашли в нашей стране это «жизненное пространство» в бескрайних степях Дона. Вправо и влево от дороги, насколько хватало взора, расстилались поля, и среди этого пространства лежали те, кто под звуки бравого марша шел сюда, чтобы овладеть им. А северный злой ветер гнал смертельную поземку, и она засыпала остывшие трупы солдат немецкой армии. Лишь кое-где у дороги на разбитом орудии или танке лежали еще не похороненные снежной поземкой немецкие солдаты, и незакрытые, тусклые их глаза с полным безразличием смотрели в пустынное небо.

Вдруг ехавшие на автомашине пехотинцы увидели в стороне от дороги застрявшую среди сугробов многотонную грузовую автомашину, покрытую тентом из брезента. В таких машинах немцы обычно перевозили свои войска. Наша машина остановилась, и человек пять автоматчиков, проваливаясь чуть ли не по пояс в глубоком снегу, быстро направились к загадочному грузовику. Бойцы приготовили свои автоматы к бою на случай, если вдруг из машины откроется неожиданная стрельба. Когда они добрались до машины и откинули заднюю часть тента, то остолбенели от ужаса. В машине на скамьях, прикрепленных к бортам, сидело человек тридцать солдат противника, зажав свои винтовки между колен. Один из наших молодых бойцов не выдержал спокойствия от такой близкой встречи с противником, дал вверх очередь из автоматаи, решив, что в машине сидят немцы, закричал по-немецки: «Хенде хох!» («Руки вверх!»). Но солдаты не пошевелились и на его крик не обратили никакого внимания. Тогда он самого крайнего ткнул дулом автомата в спину и опять крикнул то же самое. И тут произошло странное: сидевший на скамье солдат покачнулся и упал на пол кузова. Когда наши бойцы разобрались, в чем дело, то пришли в ужас - это сидели трупы. Обутые в соломенные эрзац-валенки, одетые по-летнему в шинели и пилотки, прижавшись друг к другу, они погрузились в вечный непробудный сон. Это были итальянцы. И в свой последний час они слышали не завывание русской метели, а плеск лазурного теплого моря, и чей-то нежный ласковый голос звал их к себе: «Вернись в Сорренто, я так тебя молю!» Эти итальянские стрелки при отступлении застряли с машиной в глубоких сугробах и, не выдержав жестоких степных холодов, замерзли.

На смену разбитым и деморализованным итальянским дивизиям были направлены из резерва немецкие войска. И когда они узнали, что многие итальянские командиры, осознав бесполезность сопротивления русским войскам, заставляли своих солдат сдаваться в плен целыми подразделениями, то приказали своим артиллеристам открыть огонь по отступающим итальянским частям. Обрушившийся на них ураганный огонь с нашей и с немецкой стороны похоронил многих в бескрайних снежных просторах центральной России.

19 января 1943 года войска Воронежского фронта, наступавшие с юга и с севера, соединились в районе города Алексеевка, окружив 13 вражеских дивизий. К 24 января окруженные дивизии противника были разгромлены. Только в плен было захвачено 88 тысяч итальянских, немецких и венгерских солдат и офицеров. А вскоре и жители Павловска увидели колонну военнопленных, которая в сопровождении двух бойцов и нескольких ребят-допризывников двигалась через город. Военнопленные были захвачены, по всей видимости, где-то здесь, недалеко, в районе Басовки или Белогорья. В колонне, состоящей примерно из 30 человек, были представители всех воюющих в наших краях национальностей: итальянцы, немцы, мадьяры.

Общеизвестно, что во всей немецкой армии не было зимней одежды. Гитлер рассчитывал на молниеносную победу над Россией и в считанные летние месяцы намеревался захватить Москву и «покончить с Советами» до наступления зимних холодов.

Поэтому вопрос о снабжении немецкой армии зимним обмундированием никогда не ставился на рассмотрение. Итальянские войска собирались суровую зиму пережить в теплых землянках, распивая вина, привезенные им из Италии, да чаи с лимонами на цейлонской заварке после съеденных вкусных консервированных сосисок.

Но нет, пришлось им покинуть весь этот комфорт и изобилие и спасать свою жизнь бегством. Но I далеко ли убежишь пешком, по-летнему обутым и одетым? А впереди километров на пятьдесят расстилалась донская степь с леденящим душу северным ветром. И они ищут свое спасение в пленении.

Но нет, пришлось им покинуть весь этот комфорт и изобилие и спасать свою жизнь бегством. Но I далеко ли убежишь пешком, по-летнему обутым и одетым? А впереди километров на пятьдесят расстилалась донская степь с леденящим душу северным ветром. И они ищут свое спасение в пленении.

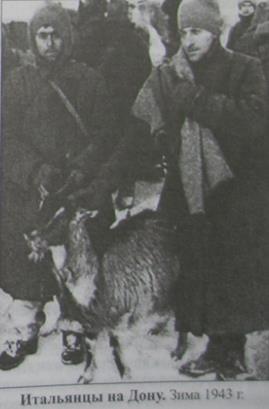

И вот теперь эти военнопленные идут через наш город, и на них было страшно смотреть. Итальянцы в рваных грязных шинелях с отвернутыми на уши пилотками, с обмороженными носами и подбородками. Сопливые и жалкие. Головы их были обмотаны какими-то тряпками: то ли старыми рваными одеялами, то ли платками. При тридцатиградусных крещенских морозах иней от их дыхания густо оседал на тряпье, и их лиц не было видно, только торчали носы, побелевшие от зимней стужи. Обувь на многих была совсем рваная и обмотана тряпками, стянутыми шпагатом и телефонным кабелем.

Некоторые военнопленные выскакивали изколоны и, протягивая жителям часы, портсигары, зажигалки, говорили на ломаном русском языке:

«Матка, хлеба!» Но никто им ничего не давал и не Итальянцы на Дону. Зима 1943 г.собирался обменивать хлеб на вещи. Особенно в моей детской памяти запомнился один итальянец из колонны военнопленных. Вид у него был крайне изможденный. Обмороженные руки он постоянно прятал в рукава шинели, на голове не было даже пилотки, и она была обвязана какими-то тряпками. На ногах уже не было солдатской обуви, и вместо нее неизвестно где он раздобыл и надел совсем не налазившие на его ноги бурки. Должен пояснить, что бурками в нашем районе называют сшитые из материи сапоги с тонкой прослойкой ваты, наподобие распространенной у нас одежды - стеганки. Бурки он смог надеть только наполовину, а остальная свободная их часть шлепала по снегу, он путался в них, падал, еле поднимался и опять упорно брел за колонной, боясь быть пристреленным. Жить всем хотелось, даже врагам.

В те времена еще не было улицы М. Горького, и дорога проходила у домов улицы Ленина. На ней стояла небольшая хатенка пчеловода колхоза «Путь Октября» Петра Тимофеевича Абалмасова. Входная дверь в сени со стороны улицы была открыта. И вот два итальянских солдата забежали в хату, чтобы попросить чего-либо поесть. Им что-то дали. И когда они выходили из дома, то один из них спрятался в сенях за дверью. Это заметил сопровождающий колонну допризывник и, направляясь к хате, закричал: «Эй, эй, камарад! Бегом! А то бух! бух!» Эти слова магически подействовали на военнопленного, и он поспешно стал догонять колонну. Немцы и мадьяры шагали угрюмые и злые. Они смотрели на всех исподлобья, как затравленные волки, попавшие в западню, и ненавидели не только стоявших по краям дороги любопытствующих жителей города, но и бывших своих союзников итальянцев.

Через несколько лет после этих военных событий я вспомнил случай под Русской Буйловской, когда мы в поле молотили цепами рожь, а немцы или итальянцы с правой стороны Дона били по нас из миномета. Но при стрельбе орудийный расчет устанавливал на головке мины взрыватель так, что она падала и не взрывалась. И я подумал, что если бы я знал тогда, что в этой вот колонне есть и те артиллеристы, которые спасли нам жизнь, то я бы вынес им вареного картофеля (хлеба у нас у самих не было) и не побоялся бы осуждения со стороны военных или жителей города, что я подкармливаю наших бывших врагов. Да, за спасенную нам жизнь надо расплачиваться самым дорогим и ценным. Но кто знал, может быть, это шли именно те солдаты, которые согнали жителей Басовки в овраг и там их всех расстреляли.

Колонну погнали на Калач. Чтобы выжить и вернуться потом на родину, военнопленным надо было преодолеть нелегкий путь в 65 километров длиной, плохо одетыми, голодными и в суровые январские морозы.

Недалеко от дороги, где сейчас находится конюшня Павловского лесничества, стояло несколько сосен. И когда проходила колонна военнопленных, то один из них, обессилев совсем, не мог уже идти дальше, и его бросили в этом месте. Очевидно, он вскоре и умер. Как-то уже летом я случайно заглянул в густо разросшийся под соснами полуметровый паслен. Кто-то из жителей, чтобы не разносился запах разлагающегося трупа, закидал его землею. Виднелись только сгнившие кальсоны да торчащие из них кости. Стоп ног не было. Их отгрызли бездомные голодные собаки, которых после эвакуации жителей Павловска в Воробьевский район много бегало по улицам города.

После войны в Павловске жил один сумасшедший юноша. Фамилию его я не буду называть. Жители рассказывали, что он был вполне нормальным человеком. Да и сам автор этого очерка жил с ним на одной улице и помнил его еще с детства психически здоровым мальчиком. И вот однажды ночью этот юноша решил снять шинель и сапоги с этого умершего военнопленного. Сапоги будто бы снял благополучно, но когда стал вытаскивать застывшие руки мертвеца из рукавов шинели, то мертвец обхватил его своими холодными руками за шею. Юноша вскрикнул с испуга и упал без памяти на землю. С тех пор будто бы он и ходит сумасшедший. Но все это сказки бабушки Акулины, а в действительности было вот так.

В голодное лето 1947 года этот юноша нарвал карман колосков пшеницы на колхозном поле. Мучительный голод сорок седьмого года заставил его это сделать. Кто-то заявил об этом в милицию, и юношу осудили на пять лет. Он честно отработал все эти пять лет в зоне. И когда кончился срок, то кто-то из заключенных прибежал в казарму и закричал: «Севка! Тебе завтра | домой’» И юноша от неожиданной радости сошел с ума.

Через некоторое время и в Павловск пригнали небольшую партию военнопленных. Было их человек двадцать. Где им определили место для проживания, никто из старожилов впоследствии не мог вспомнить. Да и жили они как-то тихо, незаметно, не привлекая к себе особого внимания. Очевидно, боялись накликать на себя гнев людской. Ежедневно под сопровождением нашего охранника они ходили на работу в плодокомбинат, где строили различные помещения, чинили бочки, а в летнее и осеннее время солили огурцы и помидоры. Жилось этим военнопленным сносно, если не сказать, что почти хорошо. Работой они не были обременены и часто бездельничали, питание хоть какое-то, да было. Да мы и сами тогда жили все на голодном пайке, не говоря уже о военнопленных.

На пристани колючей проволокой было огорожено место, где лежали штабелями бочки. На этот участок и приходили они работать. Набивали обручи, пилили, строгали. Одним словом, готовили тару к засолке огурцов и помидоров. Однажды летом мы подошли к ним, чтобы поближе рассмотреть тех, кто не так давно обстреливал нас артиллерийскими снарядами, бросал зажигательные и фугасные бомбы. Наш охранник показал пальцем на смуглого юношу с матовым лицом и, обращаясь ко мне, сказал: «У этого - высшее образование». Что хотел этим сказать охранник, я так и не понял тогда. Думается мне вот теперь уже, что он хотел сказать, что наши враги уже до войны имели высшее образование, а мы в большинстве своем только начальное да неполное среднее.

Острогожско-Россошанская наступательная операция закончилась 27 января 1943 года и, по отзывам командования фронта, была проведена оперативно и искусно. Она охватила армии противника в свои гигантские железные клещи созданными быстроходными танковыми соединениями со стороны Лисок и Кантемировки. Эти клещи замкнулись своими концами возле города Алексеевка, ныне Белгородской области, окружив 8-ю итальянскую и 2-ю венгерскую армии вместе с их боевой техникой. Войска 270-й стрелковой дивизии продолжали свое наступление по маршруту: деревни Кулешовка, Варваровка, Гавриловка, Ильинское, село Веселое и далее на город Новый Оскол. Здесь в результате умелого окружения отступающего противника были взяты в плен более 11 тысяч солдат.

Участник наступательной операции подполковник в отставке М.А.Нащенков очень наглядно описывает картину похода колонны военнопленных к пункту их назначения. Молодому поколению, выросшему в мирное время, будет полезно прочитать эти воспоминания, чтобы представить себе, что такое война.

Предоставляем ему слово:

«Мороз усиливался, а северный ветер, как тысячи ос, жалил лицо, пальцы рук. Из района Нового Оскола двигались тысячи военнопленных: итальянцев, немцев, мадьяр. Среди них были бельгийцы, словены, русины, хорваты. Последние свое пребывание в гитлеровской армии объясняли насильственной мобилизацией их как имевших специальности шоферов, механиков, трактористов, оружейников. Вид у военнопленных был до чрезвычайности жалким. Шли грязные, оборванные, сопливые. Щеки, носы, уши, пальцы рук у большинства были отморожены. Многие не имели шинелей и шли во френчах, укутавшись в одеяла, шарфы, тряпки. Кое-кто из пленных шагал в эрзац-валенках, сплетенных из соломы. От такой тяжести владельцы подобной обуви передвигались с трудом. У многих итальянских солдат обувь расползалась и была непригодна для носки, и свои ноги, обутые в жалкие опорки, они кутали в тряпье или кусках от одеял. Невольно перед глазами возникла картина русского художника Прянишникова «В 1812 году». Отдельные военнопленные шли по сугробам голыми ногами. Стопы их ног превратились в ледяшки и при ходьбе звенели, словно шли они в обуви, созданной из хрусталя. Идущие рядом солдаты, с которыми еще вчера они кормились из одного котелка, спали рядом в землянке, плечом к плечу шагали в походах, ныне отказывались поделиться с ними одеялами, бабьими платками, которыми они укутывали свои головы. Главное - выжить, выстоять самому, а рядом идущие пусть гибнут. А те, кто шел без обуви с отмороженными стопами ног, что-то шептали почерневшими от стужи губами и, как пьяные, шатались из стороны в сторону. Их лица покрывала тень обреченности. Тот, кто падал, больше не вставал. Коверкая русские слова и перемешивая их с итальянскими, военнопленные охрипшими от простуды голосами спрашивали наших солдат: «Где плен?» Они старались

уяснить, далеко ли тот населенный пункт, где они сумеют обогреться и поесть. До «плена» оставалось двадцать километров, а кругом простиралась голая степь, продуваемая насквозь жестоким колючим ветром. В его потоках кружился снег и, казалось, что земля дымится. Населенные пункты оккупанты сожгли, и обгорелые остовы домов, как траурные стяги, чернели на фоне снежной белизны. Военнопленные, проходя мимо уничтоженных ими сел и деревень, с тоской смотрели на снежную пустыню, замерзая от непомерно крепкого русского мороза. За свои преступления надо платить полной мерой: «Что посеял - то и пожнешь». Заметив на дороге запорошенный снегом труп павшей лошади, военнопленные с дикими воплями, напоминавшими вой голодных волков, обгоняя и с ненавистью отталкивая друг друга, старались добежать первыми и занять удобное место на этом страшном пиру. Те, которые под натиском толпы падали на землю, продолжали ползти по снегу, и в их тусклых безумных глазах еще светилась надежда, что и им достанется хотя бы совсем маленький заветный кусочек конины. Прибежавшие первыми, обессилев, падали на труп лошади и зубами грызли замерзшее, а поэтому твердое, как камень, конское мясо. Некоторые пытались жестью от консервных банок отпилить хотя бы небольшой кусочек мяса. Жесть гнулась, она не могла преодолеть твердость камня. И тогда опять в ход шли зубы. Через минуту у трупа лошади извивалось до сотни тел, напоминавших скорее червей, чем людей. Они выли, кричали и били кулаками друг друга. Не верилось, что культурные люди, которыми считали себя итальянцы, могли в такой короткий срок оскотиниться, полностью утратить человеческий облик и достоинство.

У нас не было жалости к ним. Нам, фронтовикам, увидевшим страшные следы зверств оккупантов, не было оснований сожалеть и сочувствовать. Это они, незваные пришельцы, безжалостно жгли и разрушали наши прекрасные города, поселки, села, деревни, взрывали фабрики, заводы, разрушали шахты, топтали наши нивы, грабили имущество граждан, мучили и убивали женщин, стариков, детей, насиловали девушек и угоняли в рабство. Не мы начинали войну. Мы не жгли итальянские села, города. Мы не разрушали в Риме, на площади перед Капитолием, архитектурный ансамбль, созданный гениальным Микеланджело. Мы не сжигали итальянских картинных галерей, где сосредоточены бессмертные произведения Рафаэля, Тициана, Леонардо да Винчи. Мы не уничтожали достопримечательностей Флоренции, не разрушали Геную с ее красивейшим побережьем, не превращали в зону пустыни апельсиновые и оливковые рощи.

Немецкие и итальянские завоеватели вторглись на нашу землю, и сама история, сама святая правда дала нам неоспоримое право на возмездие. И оно свершилось!

Нет, в нашем сердце не было жалости к угнетателям. Мы не жалели врага, мы знали цену победы. Она досталась нам кровью нашего народа. Это назидание для будущих агрессоров.

А пленные все шли, шли и шли... Иногда из колонны выходили итальянские солдаты и, показывая на одетых в итальянское обмундирование людей, угрюмо шагавших в стороне от общей массы военнопленных, тихо говорили нашим бойцам: «Герман, герман». Они предупреждали их о том, что это немецкие солдаты и офицеры, которые для маскировки оделись в итальянскую военную форму. Итальянцы презирали своих вчерашних союзников, как и те их.

Огромную колонну, в которой было не менее 11 тысяч военнопленных, сопровождали не более 20-25 автоматчиков, а остальные были женщины-колхозницы, вооруженные вилами, топорами, косами, охотничьими ружьями. Они умело управляли этой массой пленных. Это были бесстрашные советские василисы, кожины, ненавидящие своих врагов».

Прошли годы. Все так же величественно и спокойно несет свои воды тихий Дон над обрывистыми берегами, густо заросшими орешником и колючим терновником, усыпанным терпкими синевато-черными ягодами. На розовых кустах шиповника, которые спрятались от солнца на дно тенистого оврага, ярко алеют крупные кувшинчики их плодов. Первой позолотой осени окрасились листья диких яблонь и груш, отдельными группами растущих по склонам меловых гор. Узкая, едва заметная ложбина, заросшая степной травою, зигзагами поднимается на вершину горы. Это осыпавшиеся от времени и дождей бывшие окопы немецких оккупантов и их союзников.

На самой вершине горы стоит группа людей, по одежде которых нетрудно догадаться, что это иностранцы. Да, это приехавшие из Италии туристы. Организует такие поездки туристическая фирма «Рондине Виаджи» из небольшого городка Альба. Едут в основном жители Пьемонта, северяне, горцы, из которых в начале сороковых годов формировался горно-альпийский корпус. Бывшие ветераны 8-й итальянской армии, вдовы мужей, погибших и пропавших без вести на берегах Дона, их братья и сестры, а также выросшие их дети приезжают сюда, чтобы поклониться тем местам, где навсегда остались лежать в чужой земле их родные и близкие. Как правило, по безвременно погибшим своим соотечественникам итальянцы на вершине прибрежных холмов справляют панихиду, а потом спускаются к Дону и в его волны бросают цветы - дань памяти и уважения к тем, кто так и не вернулся домой в солнечную Италию.

На войну в Россию было отправлено 230 тысяч итальянских солдат и офицеров, а к концу января 1943 года, когда была завершена Острогожско-Россошанская наступательная операция, их осталось всего лишь 34 тысячи, а 196 тысяч итальянцев погибли, или они оказались в плену, или пропали без вести. И нигде - ни на берегах Дона, ни в Подгоренском, ни в Россошанском районах нет ни одной могилы с обозначением захороненного иностранного солдата. Все они полегли в неизвестность. И никто не узнает, где они зарыты, и никто никогда не постоит около их могилы. Лишь каждую весну они будут прорастать новой травою. Таков удел всех поработителей на чужой земле.

2015-05-12

2015-05-12 1382

1382