Емеля был дурак, а прожил на свете так, как дай бог всякому: не сеял, не пахал и никакой работы не знал, а на печке сытенький полеживал. К самому царю на оправданье на печке ездил.

Пошел по воду Емеля, – его братья по сторонам нанимались, а он только на печи лежал и невесткам угожал, за водой вразвалочку ходил, дрова колол да сладким сном занимался, – пришел на речку, а в воде черная щука ходит. Он ее поскорей за хвост и давай на берег тащить, а она его стала со слезьми об милости просить:

– Мол, пусти меня, Емеля, я гожусь тебе в некое время.

Он ее бросил, отпустил, а она и говорит:

– Проси, чего тебе хочется, не хочется.

– Мне, – говорит Емеля, – ведра несть не хочется: пущай сами идут.

Она сейчас сказала: «По щучью по веленью, по моему прошенью, идите, ведра, собой сами!» – Они и пошли сами ко двору. Емеля следом за ними поспешает, песенки потанакивает, а они покачиваются, как утки, сами идут. По селу народ встречается, во все окна глядят: глянь-ка, мол, глянь, у Емельки ведра сами идут! – А он дошел до двора и шумит:

|

|

|

– Эй вы, двери-тетери, по щучью по веленью, по моему прошенью, отворяйтесь, двери, собой сами! Мне неохота себя трудить, у меня одна думка – послаже на свете пожить!

Тут двери сейчас собой сами растворились, а ведра только через порог посигивают, стали в избу прядать-скакать, а невестки от них куда попало кидаются, испужались дюже:

– Что это, дескать, такое, что это ты, дурак, дуросветишь? Где ты такое взял, что ведра у тебя сами ходят?

– У вас, – говорит Емеля, – не ходят, а у меня, – говорит, – ходят. Это уж пущай умные хрип-то гнут! Пеките мне блинов за работу!

Ну вот и не раз и не два ходил Емеля таким побытом на речку, и всё ведра у него сами гуляли. Потом, глядь, дров нету. Они и просят его, невестки-то:

– Емеля, а Емеля, у нас дров рубленых нету. Ступай скорей за дровами, а то тебе же на печи холодно будет.

Он опять им, ни слова не говоря, покоряется, выходит, стало быть, на двор с ленцой, с раскорячкою и приказывает:

– Мне, – говорит, – смерть не хочется дрова рубить, ну-ка, по щучью по веленью, по моему прошенью, руби, топор, сам. А вы, дрова-борова, идите собой сами в избу, мне не хочется вас носить, себя беспокоить. Сторона наша, дескать, богатая, лень дремучая, рогатая: в тесные ворота не лезет!

Топор-колун сейчас у него из рук шмыг, взвился выше крыши и пошел долбить, двери в сенцы, в избу распахнулись, а дрова и давай скакать – прыгают, вроде как рыбы али щуки, а невестки опять дур о м этого дела испужались, прячутся какая под стол, какая под коник151, – мол, попадет, насмерть ушибет! – а топор так и крошит, так и валяет, – во-о сколько нашвырял, цельное беремя152. Невестки Емелю с гневом ругают, грозят братьям нажалиться, а он только, как сом, ухмыляется:

|

|

|

– Вы блины-то мне пеките знайте да маслом дюжей поливайте, – а сам опять н а печь в отставку полез, спать да дремать, мусором голову пересыпать.

Потом не за долгое время и на дворе дрова перевелись. Невестки приступили, в лес его посылают, братьями стращают, нынче, дескать, братья с работы придут, мы им накажем, что ты нас не слухаешься, только лежишь да тараканов мнешь, они тебя, облома, не помилуют. А он, Емеля, на расправу жидкий был, страсть этого боя боялся, вскочил поскорей с печи, оделся в свой зипун-малахай, кушаком подпоясался, взял топор-колун и заткнул за кушак за этот. Невестки говорят – тебе надо лошадь запрячь, ты ведь сам не умеешь по своей дурости, а он говорит, а на что она мне, лошадь-то, – только маять ее? Я и на санях на одних съезжу, у вас не ходят без лошади сани, а у меня вот ходят.

Пошел к саням, подвязал оглобли назад, сел и приказывает: «По щучью по веленью, по моему прошенью, отворяйтесь, ворота, сами!» Ворота сейчас растворяются, а он кричит: «А вы, сани, ступайте в путь-дорогу сами!» Сани и полетели, – их лошадь так не везет, как их понесло! – скачут через город, людей с ног долой сшибают, давят, а ему, Емеле, и горюшка мало. Народ – «ах, ах, сани сами едут!» – хотели его окоротить – куда тебе, его и след замело! Потом приехал он в лес, остановились эти сани, значит, в лесе. Слезает он с саней, Емеля, вынимает топор из-за пояса:

– Ну-ка, – говорит, – руби, топор, по моему по щучьему веленью. А я посижу, погляжу, в голове маленько почешу: страсть свербит что-й-то!

Топор сейчас же начинает рубить – только звон жундит по лесу! Нарубил, сколько надо, потом Емеля и говорит: «А вы, дрова, по моему прошенью, ложитесь в сани сами, мне неохота вас класть, это мне не сласть». Дрова и пошли прядать, головами мотать да укладываться в сани. Навил Емеля воз, заткнул топор за кушак-подпояску, садится на сани и приказывает, ступайте, мол, теперича, сани, сами собой ко двору. Сани опять пустились стрелой по городу, дворяне и миряне увидали – «ах, ах, опять этот злодей, какой народ подавил!» – хотели его перенять, забежали под дорогу с дубинками, с рогачами, только не тут-то было, перенять-то его! Подавил с возом народу еще боле, чем когда порожнём ехал, приезжает ко двору, невестки оглядели в окно и давай опять ругать его, – вот, мол, дурак какой глупый, сколько ты, облом, народу безвинно подавил, а он им отвечает, а зачем, говорит, они меня на табельной дороге окорачивали с дубинками, с рогачами, под сани лезли? Потом сказал свое щучье слово, ворота перед ним враз растворились, он и въехал во двор с возом. Тут опять, значит, посигали дрова-поленья в избу, напужали невесток опять этим стуком, а Емеля-дурак залез на печь и опять наказал печь ему блинов поболе да маслом мазать пожирнее.

Ну вот он ел, ел, потом глядь в окно, а тут розыск, ищут его сотники, староста, хотят к наказанью представить за все его баснословья. Он, был, забился, куда потемнее в угол, в сор, в паучину, ну только все-таки они его нашли там, на этой печке.

– Слезай, – говорят, – Емеля, пришло твое время. Что это ты дуросветишь, народ калечишь? Вот мы тебя заберем и в холодную отведем, как это, мол, ты без лошади ездишь, неладно делаешь, чепуху творишь?

Зачали его с печки снимать, тащить, хотят его покою лишить, а он обиделся на них и говорит дубинке своей, какая у него в уголку стояла:

– Ну-ка, – говорит, – покажи им, дубинка, белый свет!

Сказал свое щучье слово, а дубинка как взовьется, как козлекнет из угла, да и давай их строчить по рукам, по головам, старосту и сотников этих. Они – «ах, ах, что это, дескать, такое, что дубинка нас по головам кр о я?» – да поскорей вон из хаты. Кинулись к становому, к стражникам, он, говорят, нас не слухается, а силой его никак не возьмешь, идите, значит, сами, может, он вас боле почитает, а про дубинку про эту, какая их угощала, понятное дело, молчок. Потом собрались все урядники, стражники и сам становой с ними, староста им указал, где он, Емеля, спасается, они и входят в избу к нему всем гурт о м:

|

|

|

– Ну, теперь, Емеля-дурачок, мы тебя с солдатами заберем, саблями тебя зарубим, – слезай скорей с печи, надевай зипун на плечи, к допросу отправляйся!

А он опять не слухается, – их полна изба напихалась, а он опять не идет, в углу песенку поет:

Ой, вы, очи, ясные мои очи,

Емеля на расправу итить не хоча!

Они его честью умоляют, а он опять свое, опять эти очи поет. Ну, как они его опять раздражили, он и говорит:

– По щучью по веленью, по моему моленью, – а дубинка эта так и лежит с ним на печке, – ну-ка, – говорит, – дубинка, попотчуй их сахаром!

Та дубинка сейчас вставает и давай их охаживать с головы на голову, станового и стражников, и повыгнала, значит, всех из хаты вон.

– Ну что теперь с ним делать, – становой говорит, – как его нам взять, ребята?

А один стражник и надумайся:

– Давайте, – говорит, – обманом возьмем. Скажем, что тебя сам государь велел пригласить. Он тебе велит всяких пряников медовых надавать. (А он, Емеля, любитель был есть эти пряники и жамки.) Он тебя, мол, досыта накормит, государь-то.

Сговорились так-то, пришли и давай его улещать, волновать. Ну он и согласился. Ну хорошо, говорит, благодарю вас за внимание, ступайте ко двору и не беспокойте себя, – я сам к нему, к государю, поеду.

Они и ушли все от него, а он и приказывает печке:

– Ну-ка, – говорит, – печка, ступай-ка теперь, по моему приказу, к самому к царю во дворец! Про нас с тобой слава до самого царя дошла. Он, государь, обещает меня жамками накормить, а я любитель до них.

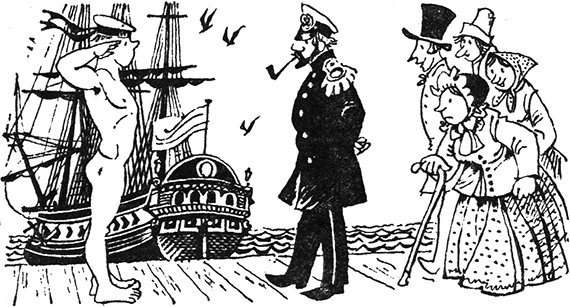

Печь сейчас же заворочалась, захрустела, загремела по избе, выпросталась наружу с ним и полетела стрелой, а он развалился на ней, все равно как на пассажирском поезде, на паровозе едет. Подъезжает к государеву дворцу, приказывает царским вратам отворяться и прет прямо на печке на этой к балкону, к крыльцу к главному, а сам шумит, кричит во всю глотку, во всю праведную: «Ой, вы, очи, мои ясные очи!» Часовые слуги бегут, хотят его унять, усовестить, а государь услыхал этот шум-бардак и сам, значит, вместе с дочкой-наследницей на крыльцо выходит:

|

|

|

– Что ты, – говорит, – невежа, тут кричишь, зачем ты, – говорит, – в наши царские покои приехал, чудеса творишь, на печке ездишь? Сказывай, кто ты такой. Ты, верно, Емеля-дурачок?

А Емеля подымается с печки, разбирает виски с глаз, утирает сопли-возгри и кланяется ему, государю своему:

– Так точно, мол, ваше императорское величество, это я самый и есть. Я, – говорит, – затем сюда приехал, государь-батюшка, что вы меня звали пряниками кормить, а я любитель их есть.

– Я тебя не пряниками кормить, – говорит ему государь с гневом, – я тебя велю сейчас в тюрьму забрать! Я тебя, – говорит, – заберу под арест.

– А за что же, ваше императорское величество, заберете вы меня?

– А за то, – говорит, – что ты на санях без лошади ездишь, народ смутьянишь и жителей большое число подавил, помял. Я велю сейчас тебе голову снесть. Вот тебе меч и голова долой с плеч!

Царь ему говорит – на тебя жалоб много, за это тебе нехорошо будет, за бесчестье такое, а он опять играет песню «ой, вы, очи, мои ясные очи», на печке лежит и песню кричит во всеё рыло. Государь осерчал, разгорячился, крикнул прислуг часовых, – взять, дескать, его в двадцать четыре часа! – а Емеля, понявши такое дело, полны портки со страху напустил и говорит поскорей:

– По щучью по веленью, по моему низкому прошенью, влюбись в меня, царская дочь-наследница, просись замуж за меня!

Прислуги бегут, хотят его с печи тащить, а царская дочь начинает государя со слезьми за него просить:

– Лучше, мол, государь-батюшка, меня сказните, – я не могу его злой смерти перенесть, у него волшебное слово есть. Вы, – говорит, – не глядите, что он такой сопатый, толстопятый, глаза дыркою, нос просвиркою, он нос утрет, за Ивана-царевича сойдет!

Ну, государь и сжалился на нее, наследницу свою. Оттрепал для видимости Емелю-дурака за вшивый вихор, наказал ему строго-настрого больше так-то не охальничать, накидал ему на печку из собственных рук леденцов-пряников, а Емеля накланялся ему, набил зоб этими закусками, дубинкой махнул, печку повернул и пошел чесать на печке ко двору, скачет-летит, а сам еще пуще прежнего свою песню шумит, – только по лесу отзывается!

Тут долго ли, коротко ли, только царская дочь, как только он, значит, скрылся с глаз долой, и зачни по нем сохнуть, горевать: он ей просто с ума нейдет, – дюже влюбилась в него по этому по щучьему слову! Государь видит ее муку и, наконец того, обращается к ней, просит ее во всем сознаться. Ну, она ему и покаялась:

– Государь, мол, батюшка, я вся истянулась, истощала по нему, по Емеле-дураку. Не отдавай мне царства-государства, а построй мне фамильный склеп-могилу, коли не хочешь меня замуж за него отдать!

Ну что тут делать государю при таких речах. Он опять сжалился на нее и посылает сейчас посланников в эту деревню, где, значит, Емеля проживал, лаптем щи хлебал. Приехали эти посланники верхом на конях, нашли его в этой деревне, взошли в избу и давай его умолять:

– Емелюшка, милый, видно, мол, добился ты своего: не будешь ни пахать, ни косить, будешь только жамки в рот носить. Государь тебя честью к себе просит, хочет дочку за тебя выдать. Утирай свои сопли, чеши свои кудлы, надевай портки-рубаху – мы тебе за сваху!

А он, Емеля, еще ломается, – а, дескать, теперь мил стал!

– Я, – говорит, – по-людски ничего не хочу делать. Я всем головам голова. Я на печи поеду. Мне ваши кареты-коляски без надобности. Мне с печи слезать не хочется. Моя думка одна – себя не трудить, а на свете послаже пожить.

Посланники, понятно, и на то обрадовались, – им царь не велел без него и на глаза показываться, – на все его причуды подписываются, в пояс ему кланяются, а он велит братьям с невестками прибраться, как надо, и с ним вместе ехать, – полно, мол, вам тут в лесу сидеть, на пни глядеть! Они – в голос, кричат, рыдают, не хотят с домом расставаться, робеют этого дела, ты, говорят, и нас под великую беду подведешь, а он говорит, если, говорит, честью не поедете, я вас силк о м посажу. Велел всем жаровые рубахи, красные сарафаны надевать – они, дурачки-то, любят красненькое, – насажал всех на печку, чисто цветы какие, наказал сидеть смирно-благородно, заиграл свою веселую песню и попер наружу, – только пороги затрещали.

В поле навстречу ему – коляска золотая, – государь, значит, выслал, – солдаты везде стоят, честь отдают, на караул держат-тянутся, а он их и во вниманье не берет, и опять его печка прямо к балкону везет. Выходит государь: «Приехал, говорит, Емеля?» – «Приехал, мол, так точно. А на что, государь-батюшка, я нужен вам?» – «А на то, говорит, нужен, что сокрушили вы мою дочку, хочу вас повенчать с нею. С печи, говорит, поскорее слезайте, а вы, дочка наша, хлеб-соль ему подавайте».

Ну, Емеля, понятно, поскорей долой, ему только и надо было этого приглашенья, велел и братьям с невестками слезать, стать в сторонке и шепоту никакого не делать, потом поцеловал, как надо, государю ручку, невесте честь честью поклонился, – хоть бы и не дураку впору! – хлеб-соль принял, и пошли они, значит, всем миром, собором прямо в царские хоромы. Там государь доложился домашнему священнику, велел ему в церковь итить, все к венцу готовить, а сам вынес икону заветную и благословил Емелю с своей дочкой на жизнь вечную. Потом, понятно, нос ему утерли, в бане отмыли, в красный кафтан нарядили и свадьбу по всему закону сыграли, а государь под него тут же полцарства своего подписал.

Я на том пиру, как говорится, был, да, признаться, все это дело забыл, – дюже пристально угощали: и теперь глаз от синяков не продеру!

А Емеля стал жить да поживать, на бархатных постелях лежать, душу сладкими закусками ублажать да свою царевну за хохолок держать:

– Мол, и без меня управятся, – с государством-то!153

Степан Писахов 154

2015-05-12

2015-05-12 512

512