Использование социоигровой методики в организации классных часов [5]

Герменевтика – это наука об искусстве понимания, которая позволяет по-новому взглянуть на привычные формы проведения уроков и внеклассных мероприятий. Социоигровой стиль обучения тесно связан с практической герменевтикой и предлагает учащимся самим искать, придумывать, сравнивать полученные результаты.

Одним из вариантов социоигровой методики является диктант на проверку дружбы, который я провела на классном часе. Я являюсь классным руководителем двух классов (6-го и 7-го), поэтому много внимания уделяю созданию атмосферы дружбы и полезного соперничества между ребятами двух классов. Для сплочения учащихся хороши задания, связанные с двигательной активностью. Очень важно, чтобы вас на занятии было «как можно меньше», а ребят – «как можно больше». Они должны почувствовать себя творцами, а вас – мудрым помощником.

Сначала я поделила ребят на группы, предложив рассчитаться по порядку на один–четыре. В результате были созданы четыре группы по 6-7 человек, причем попали в них ребята как из одного, так и из другого класса, что для меня было очень важно. Затем я предложила ребятам приготовить место для своей группы, поставив столы так, как они еще не стояли. Я объяснила ребятам, что мы будем писать диктант на дружбу, а это значит, что главное – помощь друг другу, взаимная поддержка. Ребята придумали название своих команд и послали посыльного от каждой команды к доске записать название своей команды на доске.

|

|

|

Заранее я приготовила прекрасный, на мой взгляд, текст «Расточай любовь!»

РАСТОЧАЙ ЛЮБОВЬ!

Расточай любовь

обеими руками!

Любовь – это единственное сокровище,

которое умножается, разделяясь;

это единственный дар,

который настолько вырастает,

сколько от него отнимаешь;

это единственное начинание,

в котором, чем больше тратишь,

тем больше получаешь.

Дари ее,

расточай ее,

сей ее на четырех ветрах,

опустоши карманы,

вытряхни корзину,

разлей чашу,

и завтра у тебя

Один экземпляр текста я разрезала на куски. Затем предложила командам прислать посыльного для получения задания. На отдельный стол я положила I часть текста и предложила посыльным запомнить его в течение 30 секунд. После этого посыльные вернулись к командам и продиктовали членам своей команды то, что запомнили (сами тоже записали). Главное в этой работе: если нашел у себя ошибку, посмотреть, не допустил ли товарищ такую же ошибку (надо напомнить об этом ребятам). Затем я предложила подойти посыльных, которые не очень уверены, что все правильно запомнят. Зато они могли взять с собой помощника. В течение 30 секунд они запоминали II часть текста. Вернувшись к команде, они диктовали и записывали то, что запомнили. Новые посыльные запоминали III часть текста. А последним посыльным я разрешила воспользоваться ручкой и листочком, но сократила время до 10 секунд. В результате у каждого игрока каждой команды оказался свой вариант текста.

|

|

|

Затем команды поменялись столами по часовой стрелке, получив задание прочитать и оценить тексты, составленные другой командой.

Оценки ребятами ставились за грамотное содержание и за дружбу. После этого команды снова поменяли стол по часовой стрелке и оценили проверку чужих текстов, получив отпечатанный экземпляр текста для сравнения. Когда ребята вернулись за свой стол и увидели оценку своих текстов, у них возникла дискуссия, а кое-где и ссора. Тогда я предложила ребятам найти в тексте «хитрые места» и задать другим ребятам вопросы по ним. Они спрашивали друг друга: почему «любовь умножается, разделяясь», или почему это «начинание, в котором, чем больше тратишь, тем больше получаешь?» и т.д. Версий было столько, что времени классного часа не хватило. На мой взгляд, диктант на дружбу состоялся.

Использование социоигровой методики во внеклассной работе дает возможность активизировать как работу всего класса, так и каждого ученика в отдельности. Ученики, открывая друг друга, обогащаются радостью более глубокого познания и окружающего мира, и самих себя.

Она гибкая по составу и структуре форма массовой воспитательной работы, представляющая собой специально организуемое во внеурочное время общение классного руководителя с учащимися класса с целью содействия формированию, развитию классного коллектива и самоактуализации участников образовательного взаимодействия.

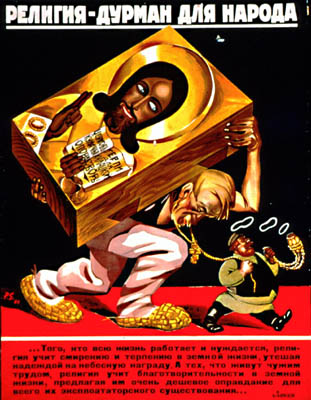

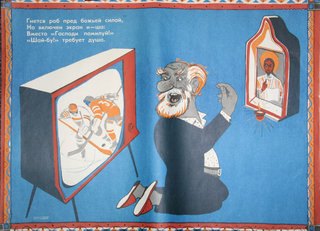

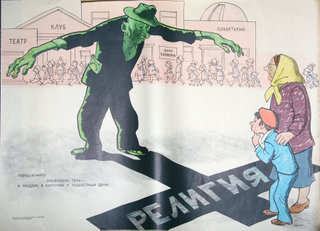

«В первые два революционные десятилетия[6] была развернута нешуточная борьба с религией. Можно даже сказать, что после победы Красной Армии был открыт второй фронт, направленный на церковные организации, священнослужителей и активных общинников. «Всякий боженька – есть труположество», - говаривал вождь революции, а его учение было свято. Поэтому горели мечети в Казани, гонял ветер по калмыцким степям страницы тысячелетних буддистских манускриптов из разоренных монастырских библиотек. Открывался Центральный антирелигиозный музей в соборе Страстного монастыря. Справлялись «комсомольские пасхи», печатались журналы обществ "Безбожников". Десятки тысяч были уже расстреляны. Конфессии менялись на одну всеобщую – коммунистическую. В целях упрощения понимания простым народом, построено всё было по религиозной модели. «Богом» в разное время был Ленин или Маркс. Имена их и ход неуёмных мыслей – неприкасаемы. Их сочинения – «Библия». Обратите внимание, что Ленин всегда цитировался по любому поводу, иногда даже не к месту, а только ради самой ссылки.

Большое значение имели антирелигиозные плакаты.

|

|

|

|

|

|

Что такое атеизм? Есть мнение, что по своей сути атеизм это вера в то, что ничего Божественного нет[7]. При этом атеизм обладает всеми признаками религии:

- четко определённой системой верований (Бога нет, Его создали люди; материя вечна, хотя все ее части имеют свой конец во времени (смерть); зло относительно; этика относительна; разумная жизнь возникла из неразумной материи случайно, но и целенаправленно в результате миллиардов лет эволюции и т.д.).

- религиозные обычаи, которые выражаются в положительных и отрицательных нормах поведения: принято ругать и обвинять во всех грехах церковь и верующих и это принимает вид обязательного обряда; принято превозносить науку и практически поклоняться ей, слепо принимая на веру любые теории и предположения, независимо от их доказуемости. Главное, чтобы они исключали участие Бога.

|

|

|

- все это в совокупности поддерживает существование группы верующих атеистов в виде опознаваемой религиозной общины, отличной от других религиозных общин.

Другое мнение. «Начну с того, что я не согласен с теми своими единоверцами, которые уравнивают веру религиозных людей в Бога и веру атеистов в отсутствие Бога[8]. Классический атеист придерживается убеждения, что все сущее является проявлением бесконечной и вечной материи. В рамках такого мировоззрения нет места ничему сверхъестественному — поэтому и только поэтому атеист отрицает существование Божие. Если б ему никто никогда про Бога не говорил, то он и не задавался бы таким вопросом.

Можно ли назвать это верой? Только в том смысле, в каком верой называют внутреннее убеждение, не нуждающееся в доказательствах. Ведь доказать (неопровержимо с точки зрения логики и с учетом всех наблюдаемых фактов) истинность своего мировоззрения атеист не может. Советские «научные атеисты» пытались: они утверждали, что раз все сущее можно объяснить и без Бога, то тем самым доказано, что Бога нет. Излишне объяснять, что уж чем-чем, а доказательством такое рассуждение быть никак не может.

Современный атеист, как правило, умнее: он понимает, что несовершенство знаний о мире не позволяет построить его, мира, полноценную и внутренне непротиворечивую модель. А коли так, то всегда остается место тому, чего доказать нельзя, - то есть каким-то интуитивным предположениям. Например, тому, что природа не «злонамеренна» и не сопротивляется ее изучению; что наше восприятие мира не является сплошь игрой воображения, а отражает свойства некой реальности; что человеческий интеллект способен рано или поздно осознать любой природный феномен. Без таких предположений ученому нельзя, а доказать их строго логически — совершенно невозможно.

Так вот, если мы называем верой убеждение, которое невозможно строго доказать, то атеисты действительно верят. Но если верой мы считаем нечто большее, если включаем в нее сложный комплекс проявлений психики (а тем более, духовную жизнь), то «вера» атеистов — никакая не вера. Называть это верой — все равно, что думать, будто слово «любовь» одинаково подходит для выражения своих чувств и к жене, и к Родине, и к пиву «Балтика». когда атеист говорит «я не верю в Бога», за его словами стоят не только «ума холодные наблюдения». Тут не только отсутствие религиозной веры, но и определенное эмоциональное отношение к предмету своего неверия. Презрение, страх, жалость к темным и отсталым верующим... Особый оттенок вносит смутно (а иногда и ясно) осознаваемая невозможность доказать отсутствие Бога. Как жаль, правда? Будь это возможным доказать — оставалось бы только наслаждаться победой над тупыми верующими, неспособными осознать сие великое доказательство. Ан нет... нет его, доказательства-то.

|

|

|

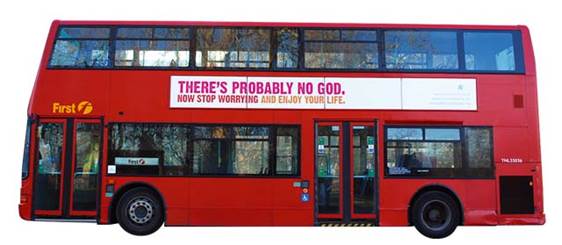

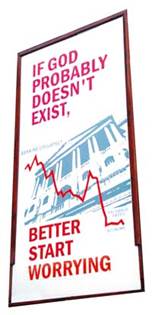

В конце прошлого года английские атеисты начали «Атеистическую автобусную кампанию». Сейчас к ней подключились их единомышленники из США, Канады и Европы. Кампания предполагает размещение на автобусах постеров со словами «Возможно, Бога нет. Поэтому прекратите волноваться и наслаждайтесь своей жизнью». Однако христиане нашли, что ответить на это. На фото справа - плакат на здании английской церкви. На нем показан график банкротства банков в последние месяцы и дано пояснение: «Если, возможно, Бога нет, - то лучше бы уже начать волноваться».

В конце прошлого года английские атеисты начали «Атеистическую автобусную кампанию». Сейчас к ней подключились их единомышленники из США, Канады и Европы. Кампания предполагает размещение на автобусах постеров со словами «Возможно, Бога нет. Поэтому прекратите волноваться и наслаждайтесь своей жизнью». Однако христиане нашли, что ответить на это. На фото справа - плакат на здании английской церкви. На нем показан график банкротства банков в последние месяцы и дано пояснение: «Если, возможно, Бога нет, - то лучше бы уже начать волноваться».

2015-05-13

2015-05-13 663

663