Жизнь, без сомнения, должна была начаться с образования „умелых“ молекул, которые могли бы сами себя размножать и выполнять все другие „хозяйственные работы“, необходимые для существования клетки. Однако на роль таких умельцев не подходит ни ДНК, ни белок. ДНК — отличный хранитель генетической информации, но сама себя размножать не умеет.

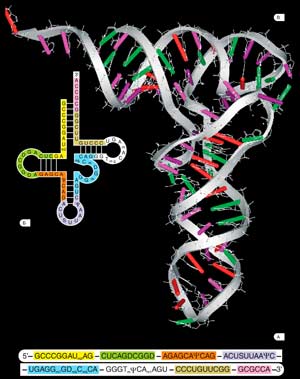

РНК тоже может формировать двуцепочечные спирали, подобно ДНК, но чаще всего молекулы РНК существуют в виде структур-клубков. Именно такой является транспортная РНК человека, переносящая аминокислоту лизин. Структуру РНК можно показать в виде: а) записи нуклеотидной последовательности; б) схемы организации вторичной структуры (чёрточками соединены взаимодействующие комплементарные пары нуклеотидов); в) трёхмерной пространственной структуры.

РНК тоже может формировать двуцепочечные спирали, подобно ДНК, но чаще всего молекулы РНК существуют в виде структур-клубков. Именно такой является транспортная РНК человека, переносящая аминокислоту лизин. Структуру РНК можно показать в виде: а) записи нуклеотидной последовательности; б) схемы организации вторичной структуры (чёрточками соединены взаимодействующие комплементарные пары нуклеотидов); в) трёхмерной пространственной структуры.

|

Белки — непревзойденные катализаторы, но не могут работать в качестве „генетических программ“. Возникает парадокс курицы и яйца: ДНК не может образоваться без белка, а белок — без ДНК. И только РНК, как выяснилось, может ВСЁ. Но не будем забегать вперёд.

|

|

|

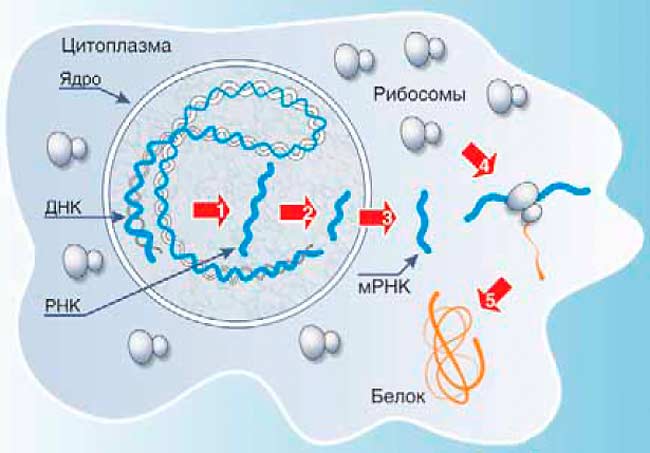

Рассмотрим давно известные функции РНК, связанные с работой (экспрессией) гена в клетке. При включении гена сначала происходит локальное расплетение ДНК и синтезируется РНК-копия генетической программы. В результате сложных обработок её специальными белками получается матричная РНК (мРНК), которая и является программой для синтеза белка. Эта РНК переносится из ядра в цитоплазму клетки, где она связывается со специальными клеточными структурами — рибосомами, настоящими молекулярными „машинами“ для синтеза белка. Белок синтезируется из активированных аминокислот, присоединённых к особым транспортным РНК (тРНК), причём каждая из аминокислот присоединена к своей специфической тРНК. Благодаря РНК аминокислота фиксируется в каталитическом центре рибосомы, где она „пришивается“ к синтезируемой белковой цепи. Из рассмотренной последовательности событий видно, что молекулы РНК играют ключевую роль в декодировании генетической информации и биосинтезе белка.

Чем больше углублялись в изучение различных биосинтетических процессов, тем чаще обнаруживали ранее неизвестные функции РНК. Оказалось, что кроме процесса транскрипции (синтеза РНК путём копирования участка ДНК), в ряде случаев, наоборот, может происходить синтез ДНК на РНК-матрицах. Этот процесс, названный обратной транскрипцией, используют в ходе своего развития многие вирусы, в том числе печально известные онкогенные вирусы и ВИЧ–1, вызывающий СПИД.

Таким образом, выяснилось, что поток генетической информации не является, как первоначально считалось, однонаправленным — от ДНК к РНК. Роль ДНК, как изначально главного носителя генетической информации, стала подвергаться сомнениям. Тем более что многие вирусы (гриппа, клещевого энцефалита и другие) вообще не используют ДНК в качестве генетического материала, их геном построен исключительно из РНК. А далее посыпались одно за другим открытия, которые заставили совершенно по-другому взглянуть на РНК.

|

|

|

Молекулы РНК выполняют ключевые функции в ходе биосинтеза белка. При „включении“ гена происходит локальное расплетение спирали ДНК. Затем с гена, кодирующего белковую молекулу, синтезируется его РНК-копия. После ряда „превращений“ она становится матричной РНК, т. е. матрицей для синтеза белка. мРНК переносится из ядра клетки в цитоплазму, где связывается с рибосомами, на которых и „производится“ белок. Он синтезируется из активированных аминокислот, присоединённых к специальным транспортным РНК.

Молекулы РНК выполняют ключевые функции в ходе биосинтеза белка. При „включении“ гена происходит локальное расплетение спирали ДНК. Затем с гена, кодирующего белковую молекулу, синтезируется его РНК-копия. После ряда „превращений“ она становится матричной РНК, т. е. матрицей для синтеза белка. мРНК переносится из ядра клетки в цитоплазму, где связывается с рибосомами, на которых и „производится“ белок. Он синтезируется из активированных аминокислот, присоединённых к специальным транспортным РНК.

|

2015-05-10

2015-05-10 472

472