Клермон‑Ферран, столица Оверни, был тогда центром культурной жизни, в которой большую роль играл и университет. Мэрами в Клермоне часто становились университетские профессора, эта честь выпала и одному из ближайших коллег Бергсона, грамматисту Пьеру Лекюле (Lecuelle). В этом городе, на родине Паскаля, где господствовал «культ изящных искусств и духовной жизни»[105], нередко устраивались и лекции для широкой публики. 18 февраля 1884 г. Бергсон выступил в университете с лекцией о смехе; «любопытные, – как сообщалось в местной газете, – стекались туда толпами, привлеченные оригинальностью темы», и многим желающим не хватило мест. В июле 1885 г. Бергсон произнес в лицее речь о вежливости, которая тоже вызвала большой интерес у собравшихся[106]. В этой речи, построенной по всем правилам ораторского искусства, постепенно разворачиваются все более глубокие смыслы понятия «вежливость». То, что обычно понимается под этим словом, т. е. соблюдение этикета, правил приличия, Бергсон ценит не особенно высоко: ведь разного рода ритуалы, основанные на «готовых формулах», существуют и у дикарей. Человеку же цивилизованному, человеку светскому свойственна иная форма вежливости, представляющая собой некую духовную пластичность, «грацию духа». Это умение ставить себя на место других, говорить с каждым о том, что того интересует, способность проникнуть во взгляды другого, – словом, гибкость ума, необходимая для светского общения. (Здесь, кстати, дается интересная психологическая зарисовка – анализ того чувства, которое испытывает зритель при виде грациозного танца. Интерес Бергсона к грации, грациозности привлекла, возможно, книга Спенсера[107], и эти мотивы будут звучать впоследствии в разных его работах, в том числе в «Опыте о непосредственных данных сознания» и «Смехе».) Более высокая форма вежливости – вежливость сердца, ее можно назвать, по Бергсону, уже не просто талантом, но добродетелью: она предполагает доброту, любовь к ближнему, способность к состраданию и милосердию. В таком разделении двух форм вежливости отчетливо слышатся паскалевские ноты. В конце речи Бергсон говорит еще об одной форме – «вежливости убеждения, лежащей в основе гражданского согласия и величия отечества»[108], т. е. уважении взглядов других людей, терпимости. Но такое уважение, подчеркивает он, «дается только длительным усилием, и я не знаю лучшего способа обуздать в себе нетерпимость, являющуюся природным инстинктом, чем философская культура» (р. 67).

Человек должен, полагал Бергсон, развивать в себе вежливость во всех перечисленных смыслах, а учиться этому следует у древних мыслителей, обладавших глубоким знанием человеческой души и высоко ставивших принцип меры и гармонии. В речи есть слова, на которые сразу отозвались, вероятно, сердца жителей Клермона: «Один журналист недавно заметил, что нужно прожить жизнь в провинции, чтобы хорошенько узнать людей. Вероятно, он имел в виду, что столица чаще всего обезличивает тех, кто ее населяет: социальные отношения здесь более многообразны; психологическая жизнь, вместо того чтобы сосредоточиться на каком‑либо чувстве или идее, дробится до бесконечности, и даже там, где она сохраняет свою интенсивность, лишь очень проницательный взгляд способен заметить ее под приобретенными привычками и деланными чувствами, которые на нее наслаиваются. У нас же, скромных провинциалов, напротив, нет нужды очень уж углубляться, чтобы обнаружить человека: черты ясно выражены, типы четко очерчены и выставлены на всеобщее обозрение» (р. 66).

Бергсон часто совершал прогулки по этому городу, столь располагавшему к философскому сосредоточению. Здесь, в доме № 7 по бульвару Трюдэн он допоздна работал над диссертацией, проясняя для себя и других ту идею, которая родилась у него именно в Клермон‑Ферране и задала направление всему его творчеству, – идею длительности. К этой проблеме его подводили и размышления над парадоксами Зенона и их решением, данным Аристотелем.

Важным документом, бросающим свет на теоретические поиски Бергсона в этот период, являются лекции по древнегреческой философии, которые он читал в клермон‑ферранском лицее[109]. Это так называемая «Черная тетрадь» (Cahier noir) – запись одного из самых ранних курсов Бергсона (по мнению А. Юда, он относится к 1884, самое позднее к 1885 г.). Особый интерес представляют для нас такие персонажи лекций, как Гераклит, с одной стороны, Парменид и Зенон – с другой. Бергсон с явной симпатией излагает здесь учение Гераклита: с его точки зрения, оно «выражает в наиболее совершенной форме философию ионийцев» (р. 166), а потому именно Гераклит – основной и самый значимый представитель этой философии. Его система есть «радикальный динамизм, признающий всеобщее изменение», непрерывное преобразование вещей; Гераклит, в представлении Бергсона, был поражен зрелищем универсальной текучести, потока вещей, и в этом смысле его можно сопоставить с современными приверженцами учения об эволюции. Но особенно важно для Бергсона то, что Гераклит утверждает существование под этим потоком, в его основе «постоянной субстанции – огня, – которая преобразуется, подобно человеческой личности, проходящей через ряд состояний, непрерывно изменяется и тем не менее всегда остается самой собой» (р. 168). Именно огонь под воздействием начал борьбы и гармонии приводит к бесконечному изменению вещей, а потому противоположности у Гераклита, по сути, только видимость, внешняя сторона вещей: борьба и гармония, выражающаяся через меру, – разные аспекты одной силы, которая побуждает первичную материю – огонь – преобразовываться и вновь становиться той же. Новизна учения Гераклита состоит, по Бергсону, в том, что он, придав особое значение идее всеобщего изменения, в явной форме поставил тем самым новую проблему: нужно понять не только из чего создаются вещи, но и как они создаются. Интерпретация Бергсоном гераклитовской философии, особенно роли в ней огня, очень важна для понимания его ранних идей, хотя в дальнейшем он возражал против сближения его взглядов с воззрениями ионийского мыслителя. Гераклита, как и опиравшихся на его концепцию стоиков, он считал пантеистами; их трактовка мира, космоса, в которой смешивалось материальное и идеальное, природа и дух, открывала, как он полагал, путь к диалектическому отождествлению противоположностей, а диалектику в таком ее значении Бергсон не признавал. (За это же он в лекциях разных периодов критиковал и других мыслителей, относимых им к пантеистам, – Спинозу, Гегеля.) И все же Гераклит – очень значимая для Бергсона фигура. Именно «в сторону Гераклита», противоположную стороне Зенона, он направился с самого начала своего творчества.

Рассматривая учение элейской школы, поставившее вопрос о мыслимости движения и изменения, Бергсон подчеркивает, что эта школа пошла наперекор представлениям обыденного рассудка (а также философии Гераклита и его предшественников) о реальном существовании сферы изменения, становления. То, что Парменид считал всякую промежуточную область между бытием и небытием иллюзией, не значит, замечает Бергсон, что он сводит вещи к мышлению: такая трактовка, делающая из него идеалиста в современном смысле слова, была бы анахронизмом; но он приписывает бытию те же черты, что и мышлению, строго придерживаясь при этом логического принципа (недопущения) противоречия. Бергсон подробно рассматривает в связи с этим аргументы Зенона Элейского, изложенные Аристотелем. По его словам, заблуждением элейцев в целом, и в частности Зенона, было смешение логического принципа противоречия с принципом причинности. Всеми своими аргументами Зенон доказывает, что если элементы целого имеют ту же природу, что и само целое (части движения – ту же, что и движение как таковое), то путем рассуждения мы приходим к выводам, противоречащим реальности; следовательно, реальность есть иллюзия (хотя на самом деле это свидетельствует только о наличии противоречия между мышлением и бытием). Зенон исходит из того, что реальность должна соответствовать рассуждениям, конструируемым разумом; а разум не может допустить, чтобы элементы целого были иной природы, чем целое[110]. Но принцип причинности, по Бергсону, как раз допускает, что там, где даны определенные элементы, может существовать и нечто иное, чем они, что целое и части разнородны, а не однородны[111](эта идея разнородности, гетерогенности, возможно, имеет своим истоком концепцию Спенсера). Итак, аргументы Зенона, заключает Бергсон, сводятся к тому, что подвижная, изменчивая реальность либо абсурдна, либо иллюзорна (р. 179). Решение этой дилеммы он нашел позже, как замечает в комментариях А. Юд, с помощью «интуиции длительности» (р. 274).

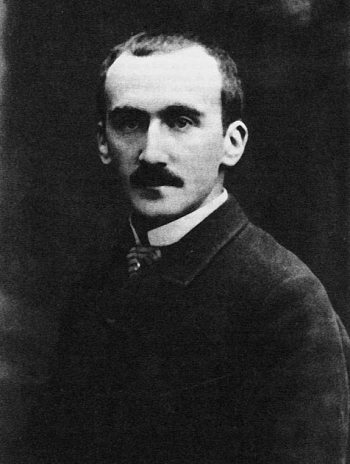

А.Бергсон. Около 1886 г.

Таким образом, в ранних лекциях уже намечена та оппозиция – Гераклит против Зенона, – которая в известной мере символизирует собой смысл философских исканий Бергсона. В одной из поздних работ он напишет, что ежеминутно чувствует, как в мире идет процесс непрерывного творчества, создания чего‑то непредвидимого, нового. Очевидно, это чувство динамического развития универсума было знакомо ему с юности и сыграло определенную роль в его философском выборе.

Период, проведенный в Клермон‑Ферране, был для Бергсона временем плодотворным, но непростым. Он пережил здесь своего рода интеллектуальный кризис, связанный с определением пути дальнейшей деятельности. Еще в институтские годы его особенно интересовали проблема связи философии с наукой, состояние естественных наук; не случайно в период учебы он штудировал Спенсера. Теперь же он стоял на перепутье. Ничто из того, что предлагала молодому агреже философия его времени, не могло его удовлетворить. Кузеновский эклектизм или кантианство – такую альтернативу представляла тогда университетская философия. Но эклектизм казался Бергсону легковесным, подход Канта его тоже не устраивал – ведь, критикуя метафизику, тот вообще отрицал возможность познания реальности самой по себе. Философия Спенсера, связанная с научным знанием, ориентированная на проблемы эволюции, привлекала его куда больше, но, во‑первых, и Спенсер своей концепцией «непознаваемого» ставил пределы познанию, а во‑вторых, Бергсон не мог принять предложенных английским философом методологии и способа определения основных научных понятий, главным образом понятия времени.

Впоследствии Бергсон неоднократно возвращался в своих работах к этому периоду, определившему его дальнейший путь в философии. Приведем здесь несколько таких свидетельств: на наш взгляд, они хорошо дополняют друг друга. Вот что мы читаем на заключительных страницах «Творческой эволюции»: «Появление наук о духе, прогресс в психологии, растущее в биологических науках значение эмбриологии – все это должно было подсказывать идею реальности, длящейся внутренне, реальности, которая является самой длительностью. Вот почему, когда появился мыслитель, который возвестил учение об эволюции, где движение материи к большей восприимчивости описывалось одновременно с движением духа к рационализации, где постепенно прослеживалось усложнение соответствий между внешним и внутренним, где, наконец, изменчивость становилась самой сущностью вещей, – к нему обратились все взоры. Отсюда исходит то могучее притягательное воздействие, которое оказал эволюционизм Спенсера на современную мысль. Как бы, казалось, он ни был далек от Канта, как бы мало к тому же он ни знал кантианство, при первом же соприкосновении с биологическими науками он почувствовал, какого направления должна держаться философия, если она считается с критикой Канта. Но он не пошел по этому пути, а, скорее, круто свернул с него. Он пообещал дать космогоническую систему, а создал совсем иное. Его доктрина определенно называется эволюционизмом: она имела притязание подняться и спуститься по пути всемирного становления. На деле же там не было вопроса ни о становлении, ни об эволюции». В этих словах Бергсона, очевидно, отразились его размышления в Клермон‑Ферране, когда он осознал, что предложенный Спенсером метод исследования эволюционного процесса не дает возможности осмыслить эволюцию, поскольку воссоздает ее «из фрагментов того, что уже эволюционировало»[112].

Второе свидетельство относится к 1922 году: «Сегодня я отдаю себе отчет в том, что в Спенсере меня привлекали конкретный характер его мышления, постоянное стремление вернуть дух на почву фактов. Постепенно я отверг его взгляды, но лишь гораздо позже, в “Творческой эволюции”, я полностью осознал совершенно ложное направление спенсеровского эволюционизма. В то время, о котором идет речь, в начале моего пребывания в Клермон‑Ферране, в 1883–84 гг., меня привлекали именно главы о первичных понятиях в “Основных началах”, в частности глава о понятии времени. Вы знаете, что эти главы не представляют большого научного значения. Научная культура Спенсера, в том числе в области механики, была не особенно высокой. Но в эти годы меня интересовали главным образом понятия науки, в основном математики и механики. Итак, я занялся непосредственно идеей времени в ее общепризнанной форме и понял, что, подходя к ней окольным путем, мы сталкивались с непреодолимыми трудностями. Я видел, что время не могло быть тем, что о нем говорили, что оно было чем‑то иным, но еще не осознавал, чем именно. Это и был отправной пункт, пока еще очень смутный… Однажды, объясняя ученикам на доске софизмы Зенона Элейского, я начал более отчетливо различать, в каком направлении нужно было искать»[113].

И, наконец, еще одно высказывание – из эссе «Возможное и действительное» (1920): «Почему реальность развертывается? Отчего она уже не развернута? Чему служит время?… (Я говорю о реальном, конкретном времени, а не об абстрактном времени, которое является только четвертым измерением пространства…) Таким был некогда отправной пункт моих размышлений. Пятьдесят лет назад я был сильно увлечен философией Спенсера. Но в один прекрасный день я заметил, что время в ней ничему не служило, ничего не делало. А то, что ничего не делает, и есть ничто. Однако, подумал я, время есть что‑то. Стало быть, оно действует. Что же оно может делать? Простой здравый смысл ответил: время есть то, что препятствует тому, чтобы все было дано сразу… Не является ли оно тогда посредником творчества и выбора? Не доказывает ли существование времени, что в вещах есть какая‑то индетерминация? Не является ли время самой этой индетерминацией?»[114]

Итак, в Клермон‑Ферране перед Бергсоном встал сакраментальный вопрос, на протяжении столетий не дававший покоя философам, – вопрос, над которым за много веков до него размышлял Августин: «Так что же такое время?» Постепенно он понял, что научное знание и осмысляющие его концепции позитивизма не могут помочь найти ответ на этот вопрос. А это означало, что необходимо выбрать иной исходный пункт, подойти к вопросу с другой стороны, попробовать разобраться в том, как открывается время не вовне, в реальности, а изнутри, в сознании. Конкретнее – нужно было понять, почему, если время воспринимается как поток, последовательность[115], в науке неважно то, что происходит в самом интервале между t и tp важны лишь крайние точки этого интервала, отображаемые в формулах. Но в них не учитывается течение времени, его необратимость, хотя все люди осознают, что растут, взрослеют, стареют, – одним словом, постоянно (и необратимо) меняются. Предметом рефлексии Бергсона стал опыт науки, рассмотренный под углом зрения проблемы времени. Он отмечал позднее, что стремится «продолжить работу картезианцев, но считаясь с большей сложностью теперешней науки»[116]. Не экспериментально‑математическое естествознание, как во времена Декарта, было теперь моделью научного знания; в науках, выдвинувшихся на первый план в XIX веке (биологии, психологии, истории), где важное место заняла проблема развития, изменения, то есть временных процессов, не работало теперь, полагал Бергсон, прежнее представление о времени, не дававшее возможности понять саму суть становления, эволюции, появления нового. Трактовку времени в экспериментально‑математическом естествознании хорошо обобщает П.П. Гайденко: «Решающую роль в становлении механики как ведущей науки о природе сыграли сформулированные Галилеем законы падения тел, благодаря которым ему удалось установить принцип, связывающий между собой пространство и время, и, таким образом, создать математический аппарат для исчисления движения. Это привело к новому истолкованию времени, – можно сказать, к геометрическому его истолкованию…Ясно, что такое геометрическое использование времени превращает его в пространственно‑подобное понятие, если использовать термин Эйнштейна, абстрагируясь от характеристик конкретного времени, и прежде всего от его необратимости. Время в механике становится только принципом непрерывного равномерного изменения, по своей природе обратимого»[117]. Эта специфика времени в науке и стала предметом размышлений Бергсона. В своей характеристике современной ему науки он выявил многие ее реальные особенности. Гораздо позже, например в работах И. Пригожина и его школы, было показано, что классическая наука действительно не учитывала случайности и необратимости, существующих в природе, или толковала их как иллюзию, обусловленную несовершенством человеческого знания. Причины такой ситуации коренились в господствовавшей концепции научной рациональности, в рамках которой реальному времени с присущей ему последовательностью фактически не было места, а в расчет принимались только вечные и неизменные законы[118].

Осознание связанных с этим проблем внесло решающий корректив в первоначальные планы Бергсона: «…на самом деле, метафизика и даже психология привлекали меня гораздо меньше, чем исследования, относящиеся к теории науки, особенно к теории математики; в докторской диссертации я собирался исследовать фундаментальные понятия механики. Так я занялся идеей времени. Я не без удивления заметил, что ни в механике, ни даже в физике вовсе нет речи о собственно длительности, а “время”, о котором там говорится, – нечто совсем иное. Тогда я задался вопросом о том, что такое реальная длительность, и чем она могла бы быть, и почему наша математика не может ее уловить. Так постепенно я перешел с позиций математики и механики, которые вначале разделял, на точку зрения психологии. Из этих размышлений и родился “Опыт о непосредственных данных сознания”, где я пытаюсь с помощью абсолютно непосредственной интроспекции постичь чистую длительность»[119]. Но сам факт, что вначале интересы Бергсона лежали в области теории науки, очень показателен: он, как и, например, Бутру, отталкивался от опыта науки, осмысления произошедших в ней перемен. И хотя исходным пунктом собственного философствования для него оказалась психология, проблемы науки и ее отношений с философией всегда оставались «фоном» его исследований. Учет этого обстоятельства позволяет лучше понять существо его концепции, которую позже обсуждали и психологи, и философы, и теоретики науки.

Психология стала для Бергсона той предметной областью, тем «опытным полем», на котором он поначалу разрабатывал и испытывал свои философские идеи и методологию (по его собственным словам, он взял в качестве путеводной нити в решении метафизических проблем психологию, которая‑то и вовлекла его в самую их гущу[120]). Именно исследование проблем сознания, размышление над вопросами, поставленными современной Бергсону психологией, заняло ведущее место в его творчестве конца XIX – начала XX века и вылилось в итоге в учение, где предлагался новый подход к пониманию человека и мира. В 1887–1888 гг. он прочел в Клермон‑Ферране курс лекций по психологии и метафизике, который свидетельствует о том, что в этот период его концепция уже вполне оформилась. Лекции по психологии посвящены обширному кругу проблем: трактовке сознания (оно уже понимается как длительность), методу психологии (это метод внутреннего наблюдения, или рефлексии), причем особое внимание уделено обоснованию достоверности этого «субъективного метода»[121], исследованию различных психологических состояний и классификации интеллектуальных операций сознания. Кроме того, здесь рассматриваются и темы, выходящие за рамки собственно психологии, – гносеология, логика; Бергсон подробно останавливается и на проблемах языка. В этот период он уже прекрасно ориентировался в проблематике современной ему психологии и приближался к тому, чтобы дать свой ответ на встававшие в ней вопросы.

«Идея места у Аристотеля»

В Клермон‑Ферране Бергсон разработал концепцию длительности, которой суждено было стать одним из главных его философских достижений. Здесь он написал две диссертации на степень доктора es lettres[122]– «Опыт о непосредственных данных сознания» и «Идея места у Аристотеля» (на латинском языке)[123]. Несмотря на столь разные темы, эти работы внутренне очень связаны между собой. Непосредственным стимулом к исследованию проблемы времени стали для Бергсона, как отмечалось выше, апории Зенона, иллюстрировавшие проблему мыслимости движения и времени. В латинской диссертации Бергсон анализирует учение о месте, разработанное Аристотелем в рамках созданной им теории континуума. Эта теория как раз и явилась ответом Аристотеля на вызов Зенона; он пытался решить апории с помощью принципа непрерывности, континуальности пространства и времени. Теория континуума, как отмечает П.П. Гайденко, стала вполне прочным «фундаментом для создания науки о движении… На нем возводила свои постройки не только физика античности и средних веков, но и физика нового времени»[124]. Учение Аристотеля о месте представляло собой конкретизацию теории континуума применительно к проблеме пространства. В 4‑й книге «Физики» Аристотель, определяя место как неподвижную границу объемлющего тела, размышляет о том, как при таком понимании возможно движение, и противопоставляет свою модель модели атомистов, утверждавших существование неделимых частиц и пустоты и усматривавших в наличии пустоты условие возможности движения. Замена пустого пространства, о котором говорили атомисты, местом, занимаемым телом, и сделанное Аристотелем уточнение, что только тело как таковое обладает местом в действительности, а части тела обладают им в возможности, позволило Аристотелю, как поясняет Бергсон, сохранить континуальность, необходимую для движения[125], избежав при этом регресса в бесконечность, который возник бы, если бы и части тела обладали местом актуально. Бергсон подробно анализирует главы 4‑й книги «Физики», где изложено учение о месте, выявляя при этом некоторые трудности в данном учении: так, если место определяется как неподвижное, а небо есть место по преимуществу, то небо тоже должно быть неподвижным; между тем оно движется вечным круговым движением (это уже было отмечено Теофрастом); другие сложности также связаны с объявленной неподвижностью места.

Бергсон пытается решить эти проблемы, привлекая другие главы «Физики», «Метафизику» и «О небе», а также комментарии Симпликия и Филопона. Возможно, размышляя над апориями Зенона, он вначале склонялся к аристотелевскому решению, но постепенно встал на иную точку зрения, солидаризировавшись в известном смысле с мнением Канта. Аристотель не допускал существования пустого пространства, поскольку, как отмечает Бергсон, представлял себе мир как живое существо, элементам которого по природе присуще движение; пустое же пространство ничего не производит, оно пассивно. Поэтому он отрицал пространственный реализм атомистов. Между тем, по Бергсону, еще у пифагорейцев можно обнаружить идею, которую они, очевидно, «только смутно предчувствовали», но все же, «по крайней мере в этом вопросе, удивительно превзошли других». Это идея о том, что «пустое пространство, даже если оно не может быть определено на манер физиков, необходимо для нашего мышления, чтобы отделять одни объекты от других и даже понятия от других понятий»[126]. Современные же философы, следуя Канту, уже вполне отчетливо разграничили два способа существования; один для объекта, состоящего из материи и формы, другой для самой формы, автономной и независимой. «Следовательно, если спросят, каким образом может существовать то, что, будучи лишено качества и силы, абсолютно ничего не производит, мы ответим, что имеются два способа существования; один, который мы можем назвать физическим, т. е. существование объекта, состоящего из материи и формы, и другой, математический, который является не менее достоверным, т. е. существование формы, отделенной от материи. Таким образом понятно, что наше пространство пусто и неограниченно» (р. 98).

Бергсон, возражая Аристотелю, который различал виды движений «как физик, а не как геометр» и считал, что тела стремятся к их «естественному месту», что движение составляет единое целое с местом, принимает современные ему представления о движении и пространстве: «Мы… полагаем, что движение не связано с природой вещей, но добавляется к телу, как внешний элемент. Из этого следует, что разные виды движения, как нам кажется, различаются между собой не столько по своему, скажем так, физическому оттенку, сколько по математическому принципу. Мы, стало быть, связываем наше однородное пространство с геометрическим понятием движения»[127]. Бергсон придерживается здесь кантовской теории пространства как априорной формы чувственности, которой свойственно особое, математическое, т. е. идеальное существование. Он согласен с Кантом в том, что именно такое понимание пространства позволяет решить и апории Зенона, и те антиномии, которые Кант проанализировал в «Критике чистого разума». Аристотелевская критика пространственного реализма не устраивает Бергсона, ему важно показать, что идея пустого и однородного пространства, составляющего условие движения и рядоположения тел, имеет определенное основание, пусть не физическое, а идеальное, математическое. Почему для него это было важно, выяснится немного позже, при анализе «Опыта о непосредственных данных сознания».

Любопытно, что в латинской диссертации Бергсон рассматривает только те главы 4‑й книги «Физики», которые посвящены проблемам пространства. Но начиная с 10‑й главы Аристотель переходит к тому, что больше всего интересовало Бергсона, – к проблеме времени. Однако эта часть книги остается за пределами внимания Бергсона. В «Идее места» он, возражая Аристотелю, формулирует некоторые существенные для него суждения относительно пространства, на которые будет опираться и в основной диссертации. А проблему времени он рассмотрит в «Опыте», и здесь уже его точка зрения окажется отличной от кантовской. Но, как можно предположить, именно размышления об аристотелевской теории места, связанной с континуальными представлениями, сделали для него очевидной необходимость пересмотра самой трактовки непрерывности применительно ко времени.

Ответ Аристотеля Зенону не устроил Бергсона, и он предложил свое собственное решение апорий. Это решение фактически и изложено в основной диссертации. Чтобы понять, как Бергсон к нему пришел, можно попробовать восстановить логику его рассуждений. Парадоксы Зенона в наглядной форме представили проблемы соотношения непрерывного (континуального) и дискретного, единого и многого, которые стали камнем преткновения для последующих философии и науки, предложивших различные решения этих проблем. Ответ Бергсона весьма радикален: поскольку мышление, изображенное Парменидом и Зеноном, не в состоянии помыслить движение, а значит, и время, предстающее для этого мышления как совокупность дискретных единиц, а не реальная непрерывность, и поскольку при этом зеноновский подход к времени (по выражению Ж. Гиттона, «зенонизация» его) остался характерной особенностью науки вообще, в том числе и современной, то причина этого коренится в самом научном мышлении как таковом, в его собственных свойствах. Ведь из опыта все мы знаем, что движение возможно, что время течет непрерывно, – именно таково, если присмотреться внимательно, время, открываемое нам нашим сознанием. Мы живем во времени, не деля его на секунды и минуты – или вспоминая о них лишь тогда, когда они почему‑либо для нас важны, когда мы спешим или опаздываем, или чего‑то ждем. Значит, в нашем собственном опыте времени, опыте, исследуемом путем интроспекции, полагает Бергсон, не возникает тех проблем, о которых говорят апории Зенона, образ времени в сознании совершенно иной, чем в науке. В чем же тут дело? В том, отвечает Бергсон, что наука представляет время по типу пространства. Вся европейская наука, создавая свои фундаментальные понятия, формируя представления о человеке и мире, все дальше уходила от реальности, поскольку коренным ее пороком была трактовка времени в терминах пространства, качества – с точки зрения количества. В предисловии к «Опыту о непосредственных данных сознания» Бергсон писал: «…можно спросить: не вытекают ли все непреодолимые трудности, возникающие при разрешении некоторых философских проблем, из упорной привычки рядополагать в пространстве явления, которые вовсе не занимают пространства?.. Если неправомерное отображение непротяженного в протяженном, качества в количестве вызвало противоречие в самой сути поставленного вопроса, удивительно ли, что это противоречие обнаруживается в его решениях?»[128]

Бергсон в определенном смысле продолжил дело Декарта, но уже после того, как в философии произошел «кантианский переворот» и она на протяжении столетия усваивала уроки кантовской «Критики». И Мен де Биран, и Бергсон учли эти уроки, но Бергсон оказался более радикален и в конечном счете произвел новый «переворот», вновь утвердив за сознанием способность непосредственно постигать внешнюю реальность (позиция Мен де Бирана в этом вопросе была двойственной – отчасти он остался еще на уровне феноменализма). В целом философия Канта стала важной для Бергсона точкой опоры, а нередко – отталкивания. Практически во всех своих основных трудах он ведет полемику с Кантом, возражает ему, отмечая в то же время значимые для него моменты. В какой‑то мере это было связано с существовавшим тогда в университетской философии влиятельным направлением, исходившим из идей Канта. Но для Бергсона соотнесение своей концепции с кантовской – далеко не только внешний момент. Так, в «Опыте» важной для него стала кантовская идея об априорных формах чувственности – пространстве и времени. У Канта время как форма внутреннего созерцания и пространство как форма созерцания внешнего мира позволяли человеку постичь лишь явления, феномены, а не собственную личность и не вещи сами по себе. По Бергсону, в познании все происходит как раз наоборот: мы не воспринимаем вещи сквозь некие априорные формы; сами формы нашего познания несут на себе отпечаток взаимодействия с реальностью, определенным образом отражают внешний мир, а потому и затемняют наше понимание самих себя. «Формы, применяемые к вещам, не могут быть всецело нашим творением… они проистекают из компромисса между материей и духом; если мы вносим в материю очень многое из нашего духа, то, в свою очередь, кое‑что от нее и получаем, а потому, пытаясь вернуться к самим себе после экскурсии по внешнему миру, чувствуем себя связанными по рукам и ногам» (с. 147). Две выделенные Кантом формы созерцания – пространство и время – в нашем восприятии постоянно смешиваются; да и сам Кант не избежал этой ошибки, приняв время за однородную среду и представив его по типу пространства. Но если такая форма времени – это форма «опространствленная», сохраняющая в себе ограниченность, свойственную научному образу времени, то отказ от нее приводит к совершенно иному пониманию душевной жизни, сознания. «Если удалить пространственные символы, понятие априорной формы больше ни к чему не прилагается, во всяком случае в сфере психологических фактов. Мы непосредственно касаемся нашего духа и его сути. Так психологическая наука становится метафизикой духа»[129].

Итак, сохранив кантовскую идею связи субъективности, внутреннего чувства со временем, Бергсон полагает, что очищение идеи времени от пространственных наслоений позволит понять подлинную суть сознания. Время в его концепции, изложенной в диссертации, – уже не априорная форма, а содержание внутреннего чувства, созерцания «я»; это непосредственный факт сознания, постигаемый внутренним опытом[130]. Таким образом, время приобретает содержательный, а не чисто формальный характер (хотя, как мы увидим, нечто формальное в нем все же осталось). Сосредоточившись на проблеме времени, Бергсон пока не ставит в достаточно отчетливом виде вопроса о внешней реальности: он ограничивается рамками реальности внутренней, сознания, доступного самонаблюдению. Подобно Августину, Декарту, Мен де Бирану, он открыл в сознании, в его внутренней очевидности и самодостоверности основу и исходный момент философствования. Возврат к непосредственному, к фактам собственного сознания – вот, по Бергсону, путь человека к самому себе, путь к истинной философии; вслед за Мен де Бираном он полагал, что в сознании нам даны именно факты, а не отвлеченные идеи.

Вырастая из традиции французского спиритуализма, философия Бергсона, как видим, сохранила с ней внутреннюю связь в постановке проблем, хотя предложенные им решения сильно отличались от прежних. Бергсон воспринял из этой традиции и саму идею построения метафизики исходя из чистой психологии, что дало основание называть его «метафизиком психологии»[131]. Свою теорию он вполне сознательно строил как антитезу и прежней рационалистической метафизике, и классическому позитивизму. Пережив сокрушительную критику со стороны позитивизма, философия должна была, полагал он, переосмыслить свои основания и впредь заниматься не отвлеченными спекуляциями sub specie aetemitatis, а конкретными фактами, полученными из опыта. Ее дело – исследование реальных проблем. А наиболее важные из этих проблем – человек, его сознание и адекватные методы их постижения. Первоочередной задачей стало для Бергсона «очищение опыта», обнаружение того, что скрыто под многослойными напластованиями человеческого сознания. Эта ориентация на предварительную философскую работу – прояснение сознания – в определенной мере роднит его с феноменологией. Бергсоновская концепция сознания, разработанная в этот период, и феноменология внутренне сходны в постановке задачи пересмотра и критики идей прежней психологии; и Бергсон, и Гуссерль хотели, оставаясь на почве научности, разработать философию как строгую науку, дать ей новое обоснование; оба они создали оригинальные и плодотворные учения о сознании и времени. Эти мыслители двигались разными путями, однако Бергсон также с самого начала стремился развести «естественную установку» сознания и установку философскую, с тем чтобы придать философии точность, какой в своей сфере обладает наука. Не принимать без проверки кажущихся самоочевидными идей, подвергать сомнению традиционные суждения философов и психологов – вот девиз Бергсона уже в ранних работах. Критик классического рационализма, Бергсон остается в этом отношении, как и Гуссерль, подлинным учеником Декарта. Но, впрочем, на ум здесь приходит и бэконовская критика «призраков», или «идолов», сознания: Бергсон также неустанно и последовательно разоблачает иллюзии, ложные идеи, предрассудки сознания – будь то представления обыденного мышления или научные теории. Все его главные труды принципиально полемичны: он ведет в них спор с философскими и психологическими учениями, которые считает ложными, недостаточно обоснованными, старается выявить их причины. Исследуя непосредственные факты сознания, Бергсон хочет определить «условия возможности» адекватного постижения внутренней реальности – времени, высвобожденного из тисков пространственности.

Метод анализа, использованный Бергсоном в «Опыте о непосредственных данных сознания», не назовешь новым: это давно известный и со времен Августина вполне традиционный для философско‑психологических работ метод интроспекции, самонаблюдения, погружения в собственное сознание с целью его исследования и установления его первичных «фактов». (Правда, как мы покажем дальше, собственно философский метод Бергсона к этому вовсе не сводится.) Усматривая ценность интроспекции, или «непосредственной апперцепции», в том, что она дает прямой доступ к фактам сознания, Бергсон полагал, что именно интроспективная психология сыграет ведущую роль в переориентации психологии, ее «возврате к реальности». Процессы, которые он наблюдал в современной ему психологии, использовавшей экспериментальные методы анализа, в частности в ассоциативной психологии В. Вундта, очень влиятельной в конце XIX в., в психофизике Г.Т. Фехиера, в исследованиях памяти, двигались, казалось ему, в неверном направлении. Стремясь стать строгой наукой, постичь закономерности психических явлений, психология, с точки зрения Бергсона, забывала о главном – о целостности и своеобразии, уникальности сознания. Его трактовали как один из объектов наряду с другими, а такой подход, как он считал, был обречен на провал, поскольку не позволял перейти от рядоположенных и изолированных друг от друга состояний сознания – к сознанию как единству со своими неповторимыми характеристиками, не присущими отдельным состояниям, от количества к качеству. В этом смысле психология была отягощена теми же проблемами, разделяла те же предрассудки и заблуждения, что и наука в целом[132].

2015-06-05

2015-06-05 705

705