В соответствии с избранной нами теоретико-методологической схемой «воронки причинности», мы начинаем описывать и структурировать анализ российского демократического транзита со структурных факторов.

(1) На макрофакторном уровне анализа мы в первую очередь должны были бы обратить внимание на совокупность внешних, т.е. международных - геополитических, военно-стратегических, экономических, политических, культурно-идеологических и иных - факторов, четко проявившихся в начале 80-х годов и так или иначе стимулировавших реформаторские тенденции в СССР. Следует признать, что в более или менее систематизированном виде данная проблематика остается все еще малоразработанной, как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе.

Вместе с тем, очевидно, что, создавая стимулы к перестроечным реформам и преобразованиям, влияние внешней среды (в отличие от целого ряда демократических транзитов 2-й, т.е. послевоенной, волны) не было решающим ни в их инициировании, ни в последующем развитии. Это обстоятельство в полной мере соответствует общему выводу, к которому мы пришли при анализе роли внешних факторов в демократических транзитах в целом.

Однако вопрос о внешней среде, в частности, о степени ее благоприятности для демократической перспективы (пусть очень отдаленной) в России, вновь становится важным при переходе к проблеме условий и обстоятельств консолидации (или, напротив, неконсолидации) российской демократии уже после фазы смены режима и формального учреждения демократических институтов и процедур. Это, опять-таки, важный предмет для будущего анализа.

(2) Переходя «ниже», на уровень государство- и нациеобразующих факторов, мы обращаем внимание прежде всего на неадекватность в советском и российском контексте самой изначальной предпосылки демократизации и демократии - наличия гарантированной государственной целостности и национальной идентичности. В известной мере сам полиэтнический состав СССР и России и подъем под лозунгами демократизации и антикоммунизма центробежных сил национализма и сепаратизма стимулировал распад Советского Союза и остается угрозой для России.

В условиях прогрессирующего распада советской государственности национально-сепаратистские идеи стали попыткой придать некую позитивную и содержательную видимость чисто негативному антикоммунизму. Однако объяснимое в посткоммунистическом контексте стремление к этнонациональному возрождению стало приобретать формы, трудно совместимые, а то и прямо противоречащие демократии - от откровенно этнократических до имперско-государственнических.

Заметим, что в российских посткоммунистических условиях возникли еще и дополнительные региональные влияния центробежной направленности, в результате которых важнейшая (и, быть может, единственная предварительная) предпосылка демократизации остается проблематичной. Сомнения в том, что российский процесс смены режима можно априорно определить как переход к демократии при наличии необходимых для этого предварительных условий, подтверждает и явственно ощущаемый в посткоммунистической России кризис национальной идентичности, который остро поставил перед властью задачу обеспечения национального единства (задачу, которая, как мы помним по предшествующему изложению, решается до начала демократизации). Это обстоятельство выделяет случай России почти из всех демократических транзитов, где национальное единство служит, по крайней мере de facto, важным предварительным условием.

Быть может, в долгосрочном плане это - самая трудная задача, поскольку сегодня совершенно неясен ответ на самоочевидные, казалось бы, вопросы: что такое сегодняшняя Россия? Действительно ли она унаследовала статус СССР? Является ли она преемницей последней великой империи на земном шаре или всего лишь одним из ее 15-ти осколков? А если Россия вообще представляет собой принципиально новую государственность, возникшую как бы в геополитической пустоте после имперского крушения? Или это остов грандиозного для истории цивилизаций евразийского геополитического образования, которое вначале существовало в форме Российской империи, а затем в форме СССР? Нет пока и ответа на то, возможен ли вообще иной - демократический и неимперский - режим политической организации этих гигантских территорий, которые изначально осваивались и структурировались в автократической и имперской парадигме? Без убедительного разъяснения всех этих вопросов, без разрешения проблемы территориальной целостности в рамках добровольной федерации, без определения новой идентичности посткоммунистической России, не только результаты, но и сам ход российского транзита трудно предсказуем.

(3) Неадекватность предпосылок демократии и демократизации может помочь объяснить трудности ее укоренения на российской почве, однако вряд ли способна пролить дополнительный свет на вопрос об исходном пункте, начальном процессе и дальнейшем ходе демократического транзита в СССР и России. Поэтому, в соответствии с предложенной теоретико-методологической моделью, по мере того, как мы переходим в русле "воронки причинности" от предпосылок демократизации к другим широким макрофакторам, в фокусе нашего внимания оказывается уровень структурных социально-экономических факторов.

В данном отношении Россия, с одной стороны, следует в русле некоторых общих особенностей демократических транзитов 3-й волны, а с другой - демонстрирует свою совершенно определенную специфику. Как и в других переходных обществах последних десятилетий, в СССР и в России движение к демократизации не было результатом высокого уровня экономического развития - напротив, сами реформы периода перестройки явились попыткой выхода из тупика стагнирующей экономики, архаичной экономической стратегии экстенсивного развития, кризиса в социальной сфере, устаревшего "социального контракта" эпохи застоя. Однако в отличие от классических поставторитарных транзитов, в СССР и России, как и в большинстве других обществ "советского типа", не было каких бы то ни было зачатков рыночной экономики, что лишь осложнило и продолжает осложнять ход трансформационных процессов.

По-прежнему остается дискуссионным и вопрос о том, в какой мере за фасадом режима с его иммобилизмом и своего рода ползучей делегитимизацией действительно возникали силы модернизации, порожденные накапливаемыми социальными переменами - урбанизацией, профессиональной дифференциацией, ростом образовательного уровня, зарождением эмбрионального среднего класса в качестве носителя новых ценностей и ориентаций и др. (см. Starr, 1988; Lapidus, 1989; Lewin, 1991). По крайней мере, существует и иная система аргументов, согласно которым процесс, начатый перестройкой, был следствием не постепенной модернизации советского общества, а, напротив, его " деволюции ", "упадка" и "вымирания" (см. Malia, 1990; Janos, 1991; Jowitt, 1992; Malia, 1992).

(4) Продолжая методологическое “сужение” фокуса анализа, мы спускаемся еще ниже - на уровень социально-классовых обстоятельств и факторов, оказывающих разнонаправленное влияние на российскую общественную трансформацию. Речь в первую очередь идет об отсутствии в России адекватной, с точки зрения традиционной политической теории, социальной базы демократии. Заметим, что, с точки зрения задач политической демократизации, переход к рыночной экономике - не самоцель, а средство для создания среднего класса в качестве массовой социальной базы демократии. Подспудно шедшие в советском обществе процессы, по крайней мере, с 60-х годов создавали некий эмбриональный аналог среднего класса. Однако, в отличие от среднего класса на Западе, образующей основой советского "старого среднего класса" была не собственность, а институциональная позиция в государственной системе.

С распадом советского государства, углублением экономического кризиса и началом реформ этот советский "старый средний класс" подвергся вымыванию при расколе общества на две (типичные для стран третьего мира) противоположности - зону массовой нищеты и узкую прослойку богатства с социально аморфной стихией между ними. Между тем, " новый средний класс " в России так и не появился. Кризис 17 августа 1998 г. привел лишь ко второму трагическому «вымыванию» эмбрионального «нового среднего класса» в России.

Значит и проблема формирования достаточно массовой, основанной не на отношении к государству, а на отношениях частной собственности, социальной базы демократии остается в посткоммунистической России нерешенной.

Другой специфической чертой российского транзита стало сохранение у власти ключевых групп старого советского правящего класса. Отсутствовавшая в России фаза достижения общественного соглашения, пакта между представителями противоборствующих в ходе демократического транзита сторон (об этом - ниже) во многих других случаях сохраняла для старого правящего класса определенные гарантии политической и экономической безопасности и включала его в новую политическую систему как легитимного участника демократического процесса. Уже в этом качестве старые группировки могли участвовать в подчиняющейся демократическим правилам борьбе за участие во власти. В России же, при отсутствии формального пакта, старый номенклатурный правящий класс (за исключением его наиболее идеологизированных фрагментов) был не только спасен практическими административными действиями (типа переименования должностей при сохранении тех же самых должностных лиц в центре и на местах), но и без особой дополнительной риторики сохранен в качестве ее едва ли не центрального компонента.

Отчасти поэтому незаконченный - прерванный? - демократический транзит в России стал не столько радикальным разрывом с прошлой советской системой, сколько ее специфической метаморфозой, в результате которой под лозунгами демократии и антикоммунизма фактически было сохранено ядро старой номенклатуры в рамках обновленного правящего класса, включившего в себя как старые кадры партийных и хозяйственных прагматиков, так и новых карьерных профессионалов из демократических рядов (Shevtsova, 1995). Этот обновленный правящий класс и удержал власть, и приобрел собственность, став главным призером масштабного перераспределения и закрепления в фактически частное и акционированное владение государственной собственности между основными входящими в него кланами и картелями, осуществленного за дымовой завесой приватизации. В результате в основе формирующейся в России олигархической политической системы и оказались основные корпоративные группы интересов. При этом массовые интересы по-прежнему плохо артикулированы и не имеют адекватной политической репрезентации.

Заметим при этом, что нынешняя российская олигархия - явление тоже особого рода. В современном смысле слова, строго говоря, олигархия - это определенный (наряду с другими) способ управления крупными организациями, основанный на власти как экспертизе, но не как богатстве. Что же касается олигархических начал российского посткоммунистического устройства, то они, скорее, возвращают нас к античному пониманию плутократии как режима, при котором власть и привилегии основываются почти исключительно на богатстве. Интересы собственности и собственной материальной выгоды, а не организация власти как таковая - вот, что главное в нынешнем российском плутократическом режиме, при котором не только богатство производит власть, но и власть сама порождает богатство для приобщенных к ней.

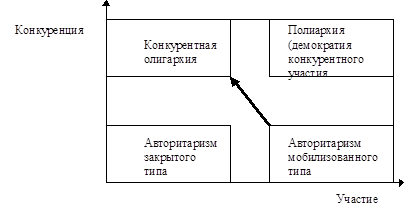

Воспользовавшись двумя основными измерениями процесса демократизации, предложенными в классической работе Р. Даля (Dahl, 1971) - "конкуренция" и "участие”, - нынешний маршрут российского посткоммунистического транзита можно условно представить по следующей схеме: от " авторитаризма мобилизованного участия " к " конкурентной олигархии ":

Рисунок 4.

Последнее определение означает фактически разновидность элитарного правления, при которой формальные институты демократии используются в недемократических целях. Иными словами, это результат поверхностной демократизации при отсутствии механизмов демократического контроля над действиями властей (Шевцова, 1997).

Впрочем, однозначные категории к нынешнему политическому режиму в России все же вряд ли применимы. По сути своей это гибридный, смешанный режим - в терминологии Ф. Шмиттера и Т. Карл (Schmitter and Karl, 1994), разновидность " демократуры ", т.е. режима, который резко ограничивает возможности эффективного массового политического участия, но при этом допускает элементы конкуренции на элитном уровне. Впрочем, и "демократура" в России весьма относительная - хотя бы потому, что и на элитном уровне действуют правила не открытой политической конкуренции, а кланово-корпоративные законы подковерной борьбы. К этим ключевым чертам режима во многом применимы и такие дефиниции, как "делегативная демократия" Г. О'Доннелла (O’Donnell, 1994), "авторитарная демократия" Р. Саквы (Sakwa, 1996) или "режим-гибрид" Л. Шевцовой (Шевцова, 1997). С одной стороны, нынешний гибридный режим в России унаследовал многое из старого советского политического генотипа, а с другой - все больше напоминает закрытую корпоративную структуру латиноамериканского типа.

(5) Переходя далее на структурный уровень культурно-ценностных факторов, мы должны прежде всего отметить, что российский демократический транзит, как и в других переходных обществах 3-й волны, не оказался обусловлен и массовым распространением ценностей и ориентаций типа “гражданской культуры”. Но по сравнению с этими другими обществами в России, судя по опросам общественного мнения, нормативная поддержка демократии в целом все же значительно ниже, а авторитаризма - соответственно выше (Роуз и Харпфер, 1996). В то же время в российском массовом сознании налицо и тенденция к закреплению некоторых демократических ценностей, привычек и навыков (подробнее см. Мельвиль, 1998).

Данный вопрос будет подробно рассмотрен нами в следующей главе. В любом случае культурно-ценностное измерение переходных процессов в России остается важной областью будущих исследований.

2015-07-04

2015-07-04 379

379