Конструкцию призабойной части скважины выбирают в зависимости от ее местоположения на залежи, лито логических и физических свойств пласта, наличия в кровле и подошве пласта воды или газа

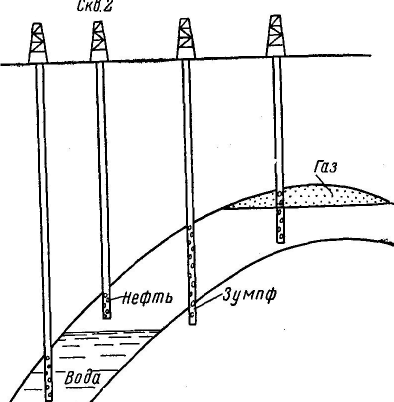

| Ъ&иШЛ.1Л **-- -—7 и ряда других факторов. На рис. 32 изображена схема расположения сква жин на антиклинальной структуре. Здесь при бу рении нагнетательной скв. 1, предназначенной для закачки воды в закон турную часть залежи, пласт следует вскрывать на всю его мощность, что бы добиться высокой по глотительной способности скважины. Скв. 2 распо ложена в водоплавающей зоне, т. е. пласт в этом месте имеет подошвенную воду. В этом случае буре ние скважины прекращают выше отметки водонефтя- ного контакта, т. е. вскры- |

| Скв 4 |

| Скв.З |

" ' • - - - о. о „ г^й Л

|

Ы.1

вают только верхнюю часть пласта. Если в подошве пласта нет воды, целесообразно вскрывать пласт в нефтяной части на всю его мощность. При этом скважину заканчивают несколько ниже продуктивного пласта (скв. 3) и устраивают колодец (зумпф), в котором при эксплуатации скважины скапливается песок, поступающий из пласта.

Если скважина вскрыла газовую шапку (скв. 4), забой ее необходимо оборудовать так, чтобы нефть, притекающая в скважину, не увлекала газ из газовой шапки.

|

|

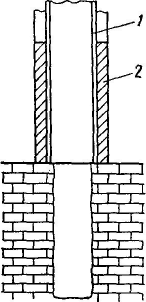

Наилучшие условия притока жидкости и газа в скважину дает вскрытие пласта на всю мощность без закрепления труба ми (рис. 33).

| ;-2- ?~ | " | 1 1 | | ||

| 1^ | |||

| 4~ | !|| ! | "1 О | •* '.: |

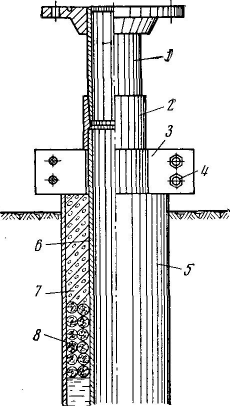

| Рис. 34. Конструкции забоев скважин без цементирования обсадных труб в продуктивной части пласта. |

Рис. 33. Конструкция забоя совершенной скважины. 1 — обсадные трубы; г — цемент.

| 1 — обсадные трубы; г — цемент; з — сальник; 4 — фильтр-хвостовик; 5 — фильтр, являющийся продолжением обсадной трубы; в — отверстия для манжетного цементирования; 7 — манжета; В — место установки обратного клапана. |

При этом последнюю обсадную колонну цементируют выше кровли продуктивного пласта. Такая конструкция забоя скважины допустима, если продуктивный пласт сложен плотными породами и в продуктивной зоне нет газоносных и обводненных пропластков.

В большинстве случаев продуктивный пласт, так же как и весь ствол скважины, закрепляют трубами, а для пропуска нефти или газа в скважину трубы против вскрытой части пласта снабжают отверстиями. Эта часть ствола скважины называется фильтровой зоной или просто фильтром.

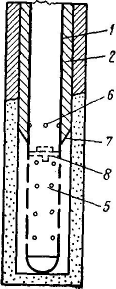

Если продуктивный пласт состоит из несцементированных пород, частицы которых могут в процессе эксплуатации выноситься потоком жидкости в скважину, ниже основной эксплуатационной колонны иногда спускают хвостовик-фильтр (рис. 34, а).

Размеры щелей или отверстий в фильтре выбирают так, чтобы перед ними могли задерживаться крупные песчинки, которые в свою 408

очередь ограничивают перемещение более мелких частиц из пласта. Эксплуатационную колонну спускают, как и в предыдущем случае, до кровли продуктивного пласта и цементируют. Затем скважину углубляют на всю мощность продуктивного горизонта и спускают в нее хвостовик-фильтр. Хвостовик имеет в верхней части воронкообразный раструб, который сажается в специальное седло, находящееся у башмака обсадной колонны.

|

На рис. 34, б представлена конструкция скважины с фильтром, спущенным непосредственно на эксплуатационной колонне. Для цементирования затрубного пространства выше продуктивного пласта на наружной стороне труб на глубине, соответствующей кровле пласта, закрепляют железную воронку—манжету, плотно прилегающую к стенкам скважины. Над манжетой в трубах делают несколько отверстий для прохождения цементного раствора из труб в затрубное пространство, а ниже устанавливают чугунный клапан, который после цементирования легко разбуривается.

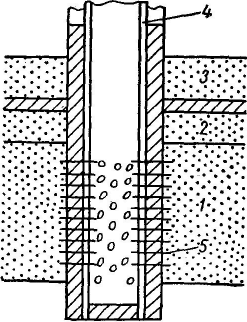

В большинстве случаев в НГДУ применяют конструкции забоя и фильтра, изображенные на рис. 35. При этом скважину бурят до проектной глубины.

| Рис. 35. Конструкция забоя скважины с обсаженным стволом. 1 — продуктивный пласт; г — газоносный пласт; з — водоносный пласт; 4 — обсадная колонна; 5 — перфорационные отверстия. |

Когда обсадные трубы спущены и зацементированы с подъемом цементного раствора до нужной высоты, для перекрытия всех верхних нефтяных, газовых и водяных пластов против продуктивной части пласта при помощи пулевых или кумулятивных перфораторов простреливают отверстия. Эта операция называется перфорацией. Оборудование и техника проведения перфорации описаны в курсе «Бурение скважин».

Конструкция низа скважины со сплошной цементной заливкой и перфорационными отверстиями в колонне в советской и зарубежной практике наиболее распространена. При такой конструкции быстро и надежно разобщаются все продуктивные, водоносные и газоносные горизонты. Однако она имеет и крупные недостатки. При цементировании колонны цементируется и пласт, что связано с ухудшением фильтрационных свойств призабойной зоны. Даже при большом числе отверстий пласт будет сообщаться со скважиной на значительно меньшей площади, чем в скважинах с открытым забоем. Поэтому и приток нефти в скважину будет меньше. Очень же большое число отверстий может уменьшить прочность самой колонны.

Фильтры описанных типов укрепляют стенки скважины в зоне продуктивного пласта и предотвращают обвалы и засорение скважины породой. Однако, если нефтяной пласт сложен рыхлыми

|

песками, в скважину вместе с нефтью поступает значительное количество песка, так как фильтр, имеющий болыпие отверстия, не будет препятствовать его поступлению в скважину.

Для предотвращения попадания в скважину песка можно устанавливать щелевидные фильтры. Прорези в таких фильтрах имеют в поперечном сечении форму трапеции, обращенной узкой стороной наружу, чтобы отдельные песчинки, проникшие внутрь щели, не застревали в ней и не засоряли ее. Щели в зависимости от фракционного состава песка делают шириной от 0,75 до 3 мм.

Опытным путем установлено, что устойчивый песчаный свод с наружной стороны щели образуется при ширине ее не больше двойного диаметра песчинок. Для неотсортированного естественного песка сводообразующими будут зерна такого диаметра, при котором сумма всех более крупных фракций составляет около 10% от всей массы песка. По этому размеру и подбирают параметры щелевидных фильтров.

Известно несколько конструкций щелевидных фильтров, но они не находят широкого применения из-за сложности изготовления и недолговечности работы.

Забои скважин можно оборудовать также металлокерамическими, песчано-пластмассовыми или гравийными фильтрами. Однако и эти конструкции фильтров не нашли практического применения.

ОБОРУДОВАНИЕ УСТЬЯ СКВАЖИН

В зависимости от назначения скважины, ожидаемого пластового давления, способа эксплуатации и геологических условий устье скважины может быть оборудовано различными способами.

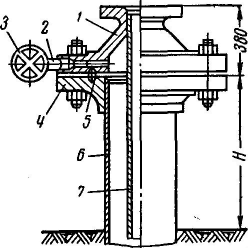

Наиболее простая конструкция устья скважины изображена на на рис. 36. Здесь эксплуатационная колонна 6 нижним торцом верхней муфты 2 опирается на хомуты 3, которые лежат на верхнем срезе кондуктора 5. Верхняя муфта или навинчивается на колонну, или приваривается к ней электросваркой. На муфту навинчивают колонный патрубок 1 с фланцем.

Для герметизации кольцевого пространства между кондуктором и эксплуатационной колонной на колонну в несколько рядов навивают пеньковый канат 8, поверх которого заливают цементный раствор 7.

При наличии газоносных горизонтов в разрезе пород, пройденных скважиной, а также при высоких пластовых давлениях применяют более надежную и сложную обвязку устья скважин. Верхние части колонн соединяют (обвязывают) между собой при помощи специальных колонных головок. При этом обеспечиваются неподвижность верхних частей колонн относительно друг друга и герметичность межтрубного кольцевого пространства; кроме того, уменьшаются весовые нагрузки на нижнюю часть эксплуатационной колонны, для чего ее натягивают и в натянутом виде закрепляют. В качестве опоры для эксплуатационной колонны также используют кондуктор, который цементируют до устья.

НО

В зависимости от характеристики вскрываемых пластов применяют различные колонные головки. Колонная головка, представленная на рис. 37, предназначена для обвязки устья одноколонной скважины. Колонная головка состоит из фланца 4, навинченного на кондуктор 6, и пьедестала 1, который верхней частью навинчен на эксплуатационную колонну 7. При обвязке устья скважины

|

высоту Н регулируют по месту с таким расчетом, чтобы верхний фланец пьедестала был на 200—300 мм ниже пола эксплуатационной вышки, что облегчит наблюдение за арматурой и контрольно-измерительными при-

Рис. 36. Оборудование устья скважины Рис. 37. Схема обвязки устья сква-

0 установкой эксплуатационной колонны жины одноколонной конструкции.

на хомутах.

1 — колонный патрубок с фланцем; 2 — бопямтт чя ттповрттрршра/г гто-

муфта; з - хомут; 4 — стягишющие болты; О°рами» за проведением про

5 — кондуктор; в — эксплуатационная ко- филаКТИЧвСКИХ работ при ЭК-

лонна; 7 - цементный^такан,;, - пенько- спдуатации СКВаЖИН, а ТЭ.КЖ6

выполнением работ при подземном ремонте скважин.

В нижнем фланце пьедестала имеется отверстие, в которое ввинчен 25-мм ниппель 2 с вентилем 3. На верхнем фланце пьедестала монтируют устьевую арматуру той или другой конструкции в зависимости от способа эксплуатации данной скважины. Устройство устьевых арматур для различных способов эксплуатации рассматривается ниже.

Герметизация фланцевых соединений колонной головки достигается за счет уцлотнительных металлических колец 5 овального сечения, помещаемых в канавки на фланцах.

В последнее время скважины, вскрывающие пласты с высоким давлением, оборудуют колонной головкой с клиновой подвеской труб, которая способна выдержать высокие давления в межтрубном пространстве и отличается легкостью и простотой монтажа.

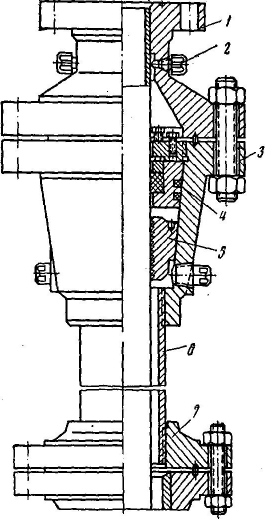

Головка колонная клиновая ГКК (рис. 38) состоит из корпуса 3, клиньев 5 для подвески эксплуатационной колонны, пакера 4 для

|

|

герметизации межтрубного пространства, фланца 7 для установки головки на устье и патрубка 6, служащего для вывода фланца катушки 1 на необходимую высоту. Пробки 2 закрывают отверстия в колонной головке, которые при необходимости могут быть использованы для присоединения манометров. Колонные 'головки ГКК выпуска-

| 40 и |

ются промышленностью на 60, 25 МПа пробного давления.

2015-08-13

2015-08-13 1658

1658