Здания, предназначенные для социального обслуживания населения и для размещения административных учреждений, называют общественными.

По назначению их классифицируют на следующие: учебные (детский сад, школа и др.); лечебно-профилактические (поликлиники, больницы, профилактории); культурно-просветительные (клубы, театры, музеи); торгово-коммунальные (магазины, столовые, прачечные); транспорта и связи (вокзалы, узлы связи, телевизионные центры); административные для размещения государственных и общественных организаций.

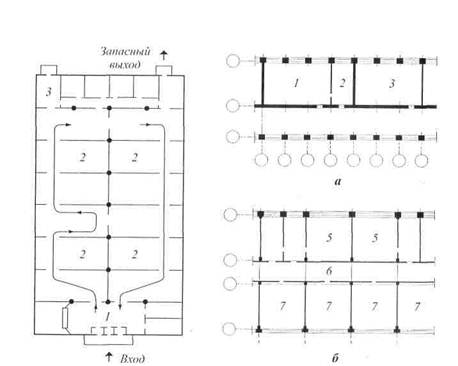

Общественные здания могут иметь следующие схемы планировки: анфиладную (рис. 2.2) — с последовательным размещением помещений, принимаемую в музеях, картинных галереях, универмагах;

коридорную (рис. 2.3) — с расположением помещений по одну или обе стороны коридора; такая планировка целесообразна в административных, учебных, лечебно-профилактических и других зданиях;

|

| Рис. 2.2. Анфиладная схема планировки: 1 — вестибюль; 2 — выставочные помещения; 3 — служебные помещения | Рис. 2.3. Коридорная схема планировки: а — с односторонним расположением помещений; б — с двусторонним; 1,3 — основные помещения (классы); 2 — лаборатория; 4, 6 — коридоры; 5 — кабинеты; 7 — рабочие комнаты |

|

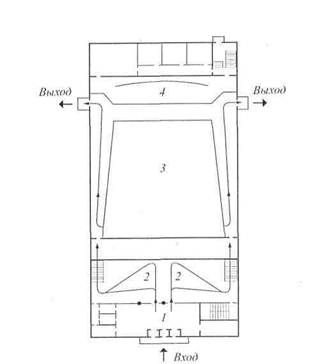

Рис. 2.4. Зальная схема планировки: 1 — вестибюль; 2 — фойе; 3 — зрительный зал; 4 — эстрада

• зальную (концентрическую) (рис. 2.4) — характерна для зданий, имеющих залы, вокруг которых размещены вспомогательные помещения; такое решение используют для планировки кинотеатров, цирков и других подобных зданий;

• смешанную — представляющую собой сочетание рассмотренных выше планировочных схем (например, планировка клуба — концентрическая, помещения размещены вокруг зала, но расположение фойе, зала — анфиладное, комнат работы кружков — коридорное).

Основные показатели проектов общественных зданий

Рабочая площадь — сумма всех площадей имеющихся помещений.

Общая площадь — сумма площадей рабочих помещений и площадей коридоров, тамбуров, переходов, помещений технического назначения.

Площадь застройки — площадь, занятая зданием на местности.

Строительный объем надземной части — произведение площади застройки на высоту от уровня чистого пола до верха чердачного перекрытия.

Основы планировки населенных мест

Территория города по своему функциональному назначению делится на зоны: селитебную (жилую); производственную; ланд-шафтно-рекреационную (городские леса, лесозащитные зоны).

При проектировании городов необходимо учитывать направление господствующих ветров, что важно при определении взаимного расположения промышленных и селитебных зон. Для этого строят «розу ветров».

В зависимости от размера города и места его расположения отдельные зоны могут быть в одном или нескольких разобщенных местах.

Селитебная зона делится на городской центр, жилые районы, микрорайоны, входящие в состав жилых районов.

Фундамент — подземная часть здания, воспринимающая нагрузки от вышележащих конструкций и передающая их на грунт.

Фундамент — подземная часть здания, воспринимающая нагрузки от вышележащих конструкций и передающая их на грунт.

Стены — вертикальные ограждения, защищающие помещения от воздействия окружающей среды и отделяющие одно помещение от другого. По своему назначению и месту расположения в здании делятся на наружные и внутренние. Стены нередко выполняют несущие функции. По характеру воспринимаемых нагрузок стены могут быть: • несущие — воспринимающие нагрузки от собственного веса и

опирающихся на них конструкций, передающие нагрузку на

фундамент;

самонесущие — воспринимающие нагрузку только от собственного веса в пределах высоты здания и передающие нагрузку на

фундамент;

навесные — воспринимающие нагрузку от собственного веса

(в пределах этажа) и передающие ее на междуэтажное перекрытие.

Отдельные опоры — несущие вертикальные элементы (колонны, кирпичные столбы), передающие нагрузки на фундамент от вышерасположенных элементов.

Перекрытия — горизонтальные несущие конструкции, разделяющие здание на этажи и передающие нагрузку на стены и отдельные опоры. В зависимости от месторасположения в здании перекрытия делятся на междуэтажные, надподвальные, чердачные.

Ригели — горизонтальные конструктивные элементы, воспринимающие нагрузку от перекрытия и передающие ее на колонну.

Перегородки — внутренние ненесущие стенки, разделяющие смежные помещения.

Лестницы — конструкции, служащие для сообщения между этажами, а также для эвакуации людей из здания; бывают внутренние и наружные. Внутренние лестницы располагают в помещениях, называемых лестничными клетками. Конструкция лестниц включает марши, площадки и ограждение.

Крыша — завершающая часть здания, защищающая помещения и конструкции здания от воздействия внешней среды. Она состоит из водонепроницаемой оболочки — кровли и поддерживающих ее несущих элементов.

По конструктивному решению могут быть: чердачными, имеющими пространство между перекрытиями верхнего этажа и крышей; бесчердачными (совмещенными).

• Окна — светопрозрачные ограждения, предназначенные для освещения и проветривания помещения; они состоят из устанавливаемых в проемах коробок и оконных переплетов.

Двери — подвижные ограждения для сообщения между помещениями; состоят из дверных коробок и дверных полотен.

К конструктивным элементам здания относятся также ряд дополнительных: эркеры, лоджии, балконы, веранды, приямки и т.д.

Для обеспечения необходимых эксплуатационных и санитарно-гигиенических условий гражданские здания оборудуются санитар-но-техническими и инженерными устройствами. К ним относятся: отопление, водоснабжение, водоотведение, вентиляция, мусоропровод, газификация, телефонизация и т.д.

Лекция 2

Несущий остов и конструктивные системы зданий

Основные конструктивные элементы здания — горизонтальные (перекрытия, покрытия), вертикальные (стены, колонны) и фундаменты, взятые вместе, составляют единую пространственную систему — несущий остов здания.

Основное назначение несущего остова — конструктивной основы здания — состоит в восприятии нагрузок, действующих на здание, работе на усилия от этих нагрузок с обеспечением конструкциям необходимых эксплуатационных качеств в течение всего срока их службы.

Конструктивная система представляет собой взаимосвязанную совокупность вертикальных и горизонтальных несущих конструкций здания, которые совместно обеспечивают его прочность, жесткость и устойчивость. Горизонтальные конструкции — перекрытия и покрытия здания воспринимают приходящиеся на них вертикальные и горизонтальные нагрузки и воздействия, передавая их поэтажно на вертикальные несущие конструкции. Последние, в свою очередь, передают эти нагрузки и воздействия через фундаменты основанию. Выбор конструктивных систем — один из основных вопросов, решаемых при проектировании зданий.

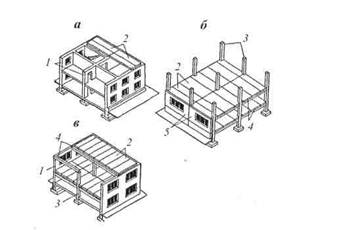

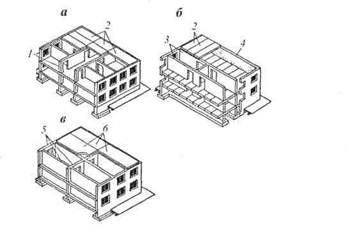

Различают три основные конструктивные системы зданий: бескаркасная, каркасная и комбинированная (с неполным каркасом) (рис. 3.2).

Бескаркасная система (с несущими стенами) представляет собой жесткую, устойчивую коробку из взаимосвязанных наружных и внутренних стен и перекрытий. Наружные и внутренние стены воспринимают нагрузки от междуэтажных перекрытий.

Этот тип зданий, в свою очередь, подразделяется на здания с продольными несущими стенами (плиты перекрытий лежат поперек здания), с поперечными несущими стенами (плиты перекрытий

| |||

| |||

Рис. 3.2. Конструктивные системы гражданских зданий: а — бескаркасная; б — каркасная; в — комбинированная;

1 — несущие стены; 2 - междуэтажные перекрытия;

3 — колонны; 4 — ригели; 5 — самонесущие стены

лежат вдоль здания) и перекрестные с продольными и поперечными несущими стенами (плиты перекрытий с размерами в плане, равными размерам ячейки между четырьмя стенами, опираются по контуру (рис. 3.3)).

|

Рис. 3.3. Бескаркасная система зданий:

а — с продольным расположением несущих стен; б— с поперечным

расположением несущих стен; в — перекрестная; 1 — наружные и внутренние

несущие стены; 2 — плиты междуэтажных перекрытий; 3 — наружные

самонесущие стены; 4 — торцовая несущая стена; 5 — продольные и поперечные

несущие стены; 6 — плиты перекрытия, опертые по контуру

Бескаркасная система является основной в массовом жилищном строительстве домов различной этажности. Размеры жилых ячеек, необходимость членений стенами и перегородками с обеспечением звукоизоляции квартир и другие особенности обусловливают техническую целесообразность и экономическую оправданность применения бескаркасных зданий при строительстве жилищ, а также тех гражданских зданий, в которых преобладает многоячейковая планировочная структура (санатории, больницы, общежития и т.п.). В зданиях с продольным расположением несущих стен применение большепролетных перекрытий (с пролетом 9 и 12 м) приводит к опи-ранию перекрытий только на наружные стены и переходу от традиционных трех- и четырехстенных систем к двухстенной системе. Это позволяет обеспечить высокую свободу планировочных решений жилых домов и встроенных предприятий системы обслуживания, а также простоту модернизации и перепрофилирования зданий.

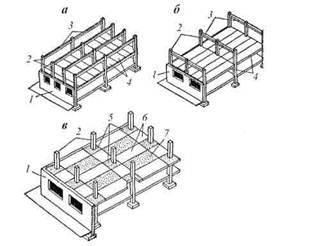

Каркасная система. Несущими элементами в таких зданиях являются колонны, ригели и перекрытия, а роль ограждающих элементов выполняют наружные стены. Различают четыре типа конструктивных каркасных систем: с поперечным расположением ригелей; с продольным расположением ригелей; с перекрестным расположением ригелей; с безригельным каркасом, при котором ригели отсутствуют, а плиты перекрытий опираются или на капители колонн, или непосредственно на колонны (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Каркасная система зданий:

а — с поперечным расположением ригелей; б — с продольным расположением

ригелей; в — безригельное решение; 1 — самонесущие стены; 2 — колонны;

3 — ригели; 4 — плиты междуэтажных перекрытий; 5 — надколонная плита

перекрытия; 6 — межколонные плиты; 7 — панель-вставка

Каркасная система является основной в строительстве массовых общественных зданий, ее используют для возведения высотных зданий, а также в тех случаях, когда необходимы помещения значительных размеров, свободные от внутренних опор.

Каркасная система является основной в строительстве массовых общественных зданий, ее используют для возведения высотных зданий, а также в тех случаях, когда необходимы помещения значительных размеров, свободные от внутренних опор.

При выборе конструктивной системы каркасных зданий учитывают объемно-планировочные требования: она не должна связывать планировочные решения. Ригели каркаса не должны пересекать плоскость потолков помещений, а должны проходить по их границам и т.д. Поэтому каркас с поперечным расположением ригелей применяют преимущественно в зданиях с регулярной планировочной структурой (гостиницы, общежития, пансионаты и т.п.), совмещая шаг поперечных перегородок и шаг несущих конструкций. Каркас с продольным расположением ригелей применяют, проектируя общественные здания сложной планировочной структуры (школы, лечебно-профилактические учреждения и др.).

Комбинированная система (с неполным каркасом). В таких зданиях наряду с внутренним рядом колонн нагрузку от междуэтажных перекрытий воспринимают наружные стены. Различают два типа конструктивных систем: с продольным и поперечным расположением прогонов.

Неполный каркас применяют в случае использования наружных стен в качестве несущих.

Обеспечение устойчивости

и пространственной жесткости зданий

Устойчивость — способность здания противодействовать усилиям, стремящимся вывести его из исходного состояния статического или динамического равновесия.

Пространственная жесткость — способность отдельных элементов и всего здания не деформироваться при действии приложенных сил, сохранять геометрическую неизменяемость формы.

В бескаркасных зданиях пространственная жесткость обеспечивается устройством внутренних поперечных стен и стен лестничных клеток, связанных с продольными (наружными) стенами, а также междуэтажных перекрытий, связывающих стены между собой и расчленяющих их на отдельные ярусы по высоте.

В каркасных зданиях пространственная жесткость обеспечивается за счет: многоярусной рамы, образованной пространственным сочетанием колонн, ригелей и перекрытий и представляющей собой геометрически неизменяемую систему; стенок жесткости, устанавливаемых между колоннами (на каждом этаже); стен лестничных клеток и лифтовых шахт, связанных с конструкциями каркаса; плит-распорок, уложенных в междуэтажных перекрытиях (между колоннами); надежного сопряжения элементов каркаса в стыках и узлах.

Лекция 3

Основания и фундаменты

Грунт — горная порода или почва, представляющая собой многокомпонентную систему, изменяющуюся во времени и используемую как основание, среда или материал для возведения зданий и сооружений.

Все нагрузки, действующие на здание, в том числе и собственный вес здания, через фундаменты передаются на грунт. Грунт, непосредственно воспринимающий эти нагрузки, называется основанием. Надежность и прочность основания являются важнейшими условиями для нормальной эксплуатации здания.

Грунт, способный в своем природном состоянии выдержать нагрузку от возведенного здания, называется естественным основанием.

Искусственное основание — искусственно уплотненный или упрочненный грунт, который в природном состоянии не обладает достаточной несущей способностью.

Вследствие давления, передаваемого зданием на основание, грунты под фундаментом испытывают значительные сжимающие усилия. Под действием этих усилий грунты равномерно уплотняются. Такие равномерные деформации, называемые осадкой грунта, вызывают осадку фундаментов.

Неравномерные деформации грунта, происходящие в результате уплотнения и, как правило, существенного изменения структуры грунта под воздействием внешних нагрузок, собственной массы грунта и других факторов (замачивания просадочного грунта, подтаивания линз льда в грунте и т.д.), называют просадками. Они могут вызвать повороты фундаментов вплоть до разрушения. Просадки оснований недопустимы.

Для того чтобы осадки не оказали опасных воздействий на работающие под нагрузкой конструкции, а также не повлияли на условия эксплуатации зданий, установлены предельные величины деформаций основания и напряжений в грунте, возникающих под подошвой фундаментов. Допустимые величины осадок в зависимости от вида здания составляют от 80 до 150 мм.

Грунт, работающий как основание здания, должен удовлетворять следующим требованиям: обладать достаточной несущей способностью, а также малой и равномерной сжимаемостью (слабые, непрочные грунты или сильно сжимаемые вызывают большие и неравномерные осадки здания, приводящие к его повреждению и разрушению); не подвергаться пучению, т.е. увеличению объема при замерзании влаги, находящейся в его порах (выбирают глубину заложения фундамента, которая зависит от глубины промерзания грунта в районе строительства); не размываться и не растворяться грунтовыми водами (образуется пористость основания, которая снижает его несущую способность); не допускать просадок (возникает при недостаточной мощности слоя грунта основания, если под ним расположен слабый грунт); не допускать оползней (возникают при наклонном расположении пластов грунта); не должны обладать ползучестью — длительными незатухающими деформациями под нагрузкой.

2013-12-27

2013-12-27 1014

1014