КОРЕНЬ

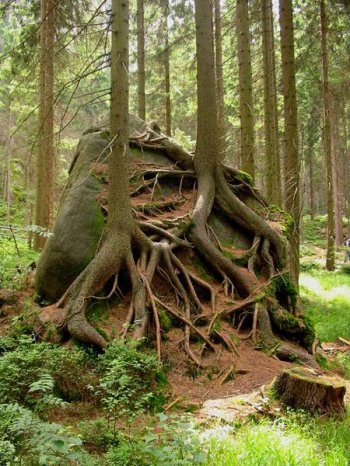

Корень – основной вегетативный орган растения, выполняющий в типичном случае функцию почвенного питания растения (рис. 3).

Рис. 3. Корни растений

Корень – осевой орган растения, обладающий радиальной симметрией и неопределенно долго нарастающий в длину благодаря деятельности апикальной меристемы. Морфологически корень отличается от стебля тем, что на нем никогда не возникают листья, а апикальная меристема всегда прикрыта корневым чехликом.

Кроме своей главной функции поглощения воды и минеральных веществ из почвы, корень выполняет и другие, часто специфические, функции:

· корень укрепляет растение в почве;

· в корне синтезируются различные вещества, необходимые растению для его жизнедеятельности (гормоны, аминокислоты, алкалоиды);

· часто в корнях откладываются питательные вещества;

· корни взаимодействуют с корнями других растений, грибами и микроорганизмами, обитающими в почве;

· с помощью корней может осуществляться вегетативное размножение растений.

Совокупность всех корней одного растения образует корневую систему растения. В состав корневой системы растения входит главный корень, боковые и придаточные корни. Главный корень развивается из зародышевого корешка. Боковые корни возникают на главном, придаточных и на боковых корнях. Придаточные корни формируются на различных органах растений – стеблях и листьях (рис. 4).

Рис.4. Корни растений

Различают несколько видов корневых систем: корневая система главного корня, придаточных корней, смешанная (рис.5).

Рис. 5. Виды корневых систем

Корневая система главного корня представляет собой главный корень и отходящие от него боковые корни. Такая корневая система характерна для многих трав, особенно однолетних (пастушья сумка, гвоздика-травянка) и для деревьев (сосна, кипарис, липа). Смешанная корневая система может быть представлена системой главного корня и возникающими затем на стебле системами придаточных корней (подсолнечник, фасоль). Корневая система может быть представлена только придаточными корнями, развивающимися на стебле – система придаточных корней. В этом случае различают две разновидности:

· первичная гоморизия – главный корень вообще отсутствует и корневая система изначально формируется только из придаточных корней (плауны, хвощи, папоротники);

· вторичная гоморизия характерна для однодольных, у которых главный корень рано редуцируется и формируется система придаточных корней (злаки – овес, ячмень, рожь, пшеница, осоки, лилейные).

Молодой корешок по длине можно разделить на несколько зон: деления и растяжения клеток, всасывания, проведения (ветвления) (рис. 6).

Рис. 6. Зоны корня

Клетки зоны деления имеют характер меристемы. Вслед за этой зоной идет зона роста. В этой зоне клетки сильно увеличиваются в продольном направлении. Клетки, оказавшиеся в конце зоны роста, прекращают растяжение и на ризодерме возникают многочисленные корневые волоски. Эту зону, несущую корневые волоски, называют зоной всасывания или зоной поглощения. В этой зоне корни всасывают основную массу воды и минеральных веществ. С течением времени корневые волоски вместе с клетками ризодермы погибают. Начинает формироваться покровная ткань, а вместе с ней и зона проведения.

Дифференциация тканей корня происходит в зоне всасывания, которая состоит из первичных тканей и обуславливает первичную структуру корня. Эта структура на протяжении всей жизни характерна для однодольных растений. У двудольных и голосеменных растений с течением времени формируется камбий, который вызывает вторичные изменения и утолщение корня.

В процессе эволюции корни видоизменились в запасающие, опорные, дыхательные, воздушные, ходульные (рис. 7).

Рис. 7. Корни фикуса.

Корень может взаимодействовать и с корнями других растений. С грибами и микроорганизмами, обитающими в почве.

2013-12-31

2013-12-31 787

787