Ольга Андреевна Хорошилова

Хорошилова, Ольга

Мода и гении. Костюмные биографии Леонардо да Винчи, Екатерины II, Петра Чайковского, Оскара Уайльда, Юрия Анненкова и Майи Плисецкой / Ольга Хорошилова. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020. ISBN 978‑5‑00146‑450‑1

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

ЛЕОНАРДО И МОДА РЕНЕССАНСА

Мода и порок

Леонардо кутюрье

ЕКАТЕРИНА II: МИНЕРВА В МОДНЫХ ДОСПЕХАХ

Форменные платья императрицы

Минерва торжествующая

Великосветские травести и «маскерады»

«Трофейная» мода Екатерины II

Русский стиль как пропаганда

Декларация о военно политических намерениях

КОСТЮМЫ И МОДА В ЖИЗНИ ПЕТРА ЧАЙКОВСКОГО

«Стеклянный мальчик» в модном серебре

«Чижик пыжик»

Двойная жизнь

Модная бедность

«Полуфранцуз»

Композиторский маскарад

Любимые вещицы

«Редкий» Чайковский

P. S.

ОСКАР УАЙЛЬД: ДРАМА В МОДНЫХ ТОНАХ

Экспозиция. Пурпур, лилии, виолончель

Завязка. Король эстетов

Шорох карандашей в блокнотах

Кульминация. «C. 3.3»

Эпилог. Уайльдианцы

ЮРИЙ АННЕНКОВ: РЕВОЛЮЦИЯ, МОДА, КИНО

Анненков и монокль

Мода и революция

Как он одевал звезд

С Максом Офюльсом

МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ: ПРИМА АССОЛЮТА МОДЫ

Техника и свобода

Чувство стиля

Бунтарская элегантность

Шуба для Катанянов и другие «звери»

Великая собирательница

Волшебный нейлон эластик

На улице Варенн

Мундир от Шанель и другие сюрпризы

«Красная Надя»

Серебряные любимцы

В пространстве Кардена

Эзопов язык моды

Штрихи к красоте

Архивы

Избранная библиография

ЛЕОНАРДО И МОДА РЕНЕССАНСА

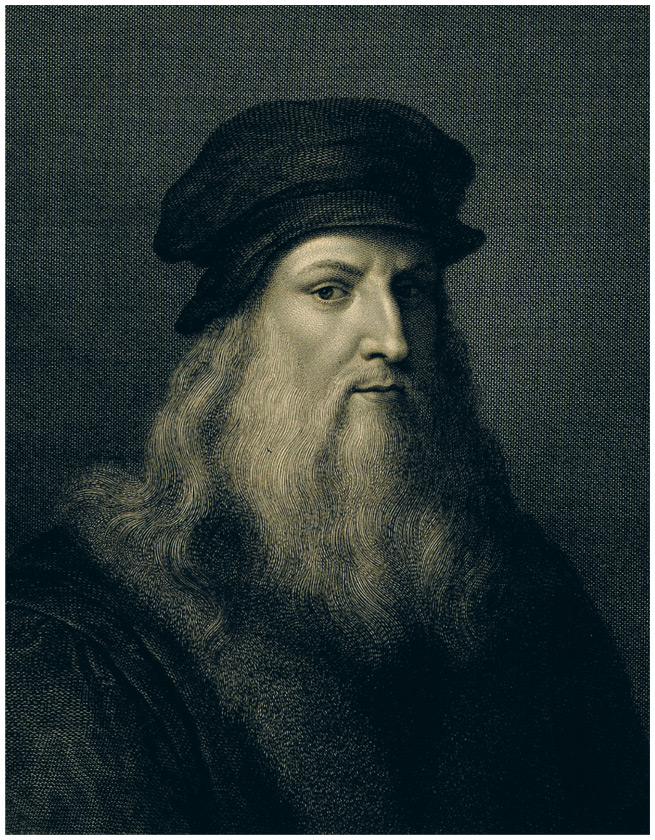

Рафаэль Морген. Гравюра по автопортрету Леонардо да Винчи.

Diomedia.com

Молодой художник.

Деталь «Вида Флоренции, или Carta della Catena»

Мода ему интересна, потому что она – светская метафора жизни. Костюм ему интересен, потому что он – метафора человека, подлинный слепок с тела. Он так же стареет и подвержен недугам. Леонардо – щеголь и любит эффектные вещи. На нем элегантная куртка джубба алого оттенка. Красный – его любимый цвет.

Жизнь интересна ему во всех своих проявлениях, высоких и низменных. Но Леонардо пытается ответить на самый сложный вопрос: в чем ее смысл. Художник молод и уверен в себе. Он знает, жизнь сама откроет ему свою тайну. Нужно только острее заточить карандаш и всмотреться – в архитектуру, лица, пейзаж, в причудливую листву парчи…

МОДА И ПОРОК

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Леонардо приехал во Флоренцию в середине 1460 х годов. Так хотел его отец, уважаемый нотариус сэр Пьеро. Увидев однажды, как сын ловко рисует всякую всячину и как похоже у него получается, он наметанным юридическим глазом определил у отпрыска способности. Перебрав в голове влиятельных знакомых, коих было немало, сэр Пьеро остановился на Андреа Верроккьо, хорошем своем приятеле, именитом скульпторе, державшем во Флоренции мастерскую. К нему и отправили Леонардо – учеником и помощником.

Студия Андреа Верроккьо находилась на улице Гибеллина, неподалеку от Палаццо Веккьо, Дуомо и самых модных, самых злачных мест.

Маэстро Андреа был любимцем флорентийских правителей. В начале 1460 х годов Пьеро Медичи оценил его талант и приблизил ко двору, обеспечив заказами. Мраморная чаша для омовения рук, виртуозно исполненная Верроккьо, украсила Старую ризницу церкви Сан Лоренцо. Ему даровали честь завершить купол собора Санта Мария дель Фьоре. Вместе с учениками он аккуратно спаял медные пластины в гигантский шар, позолотил и установил его на фонаре купола. Горожане прозвали его palla («мяч»), так называют его и сейчас.

Пьеро Медичи заказал Верроккьо надгробие для своего почившего отца Козимо Старшего. Но вскоре скульптору пришлось создавать надгробие и для самого Пьеро, слабосильного Пьеро Подагрика, скончавшегося в 1469 году.

Верроккьо был истинным царедворцем, умел льстить и прислуживаться. Никогда не отказывал сильным мира сего и принимался за любую работу, будь то колоссальная конная статуя или ничтожный рисунок шпоры. И порой оставлял проекты незавершенными, соблазненный другими прибыльными заказами. Так же будет поступать Леонардо, его самый способный и верный ученик.

Мастер Андреа был сведущ в науках естественных и в науках светских, часто противоестественных. Он отлично знал придворные нравы и понимал, как доставить правителям эстетическое (и чувственное) удовольствие. Его бронзовый Давид был рожден для наслаждения. Себялюбивый, упрямый, балованный мальчонка с дивной точеной фигурой и язвительными устами произвел приятное впечатление на заказчика, Пьеро Медичи. И он пришелся во всех смыслах ко двору.

Андреа Верроккьо. Давид.

1460‑е гг.

Давид – идеал красоты моложавой Флоренции. Теперь скульптуру датируют серединой 1460‑х и видят в ней юного Леонардо, который якобы послужил Верроккьо моделью. Голову поверженного Голиафа у давидовых ног считают автопортретом самого скульптора, который был необычайно отзывчив на юношескую красоту, натерпелся от балованных эфебов и часто терял от них голову. Дерзкий Давид безразличен и неумолим. Он слегка отвел стройную ногу и, кажется, сейчас пнет голову поверженного врага, словно мяч. В этом бронзовом шедевре – трагедия и юмор одновременно. Верроккьо, как многие гениальные итальянцы, умел шутить сквозь слезы.

С годами маэстро Андреа стал виртуозом. И доказал это подвижным, резким царственным Коллеони, одним из лучших конных памятников Ренессанса. Но, творя для вечности, не забывал о сиюминутном – о мелких придворных заказах семейства Медичи. Нужно было придумывать ювелирные украшения, орнаменты и вышивки, красить турнирные знамена, сочинять костюмы, участвовать в праздничных действах. И эту сиюминутную работу он выполнял с учениками, втягивая их в водоворот светской жизни. Одним из них был юный Леонардо.

Вероятно, впервые юноша соприкоснулся с придворной модой в феврале 1469 года, когда семейство Медичи устроило на площади Санта‑Кроче помпезный рыцарский турнир‑джостру в честь будущей свадьбы Лоренцо Медичи с Клариче Орсини. Леонардо был в толпе зевак. На цыпочках, смешно вытянув шею, всматривался в блесткую, подвижную кавалькаду аристократов в фантастических костюмах, украшенных драгоценностями, пухом и перьями собственного тщеславия. Он разглядел и самого виновника торжества, Лоренцо Медичи, облаченного в готические доспехи и восточную парчу. Молодой франт гарцевал на великолепном жеребце, держа в левой руке горделивый свадебный штандарт, свое признание в любви. Его придумал и расписал Верроккьо.

Очень быстро Леонардо превратился из наблюдателя в участника: в 1471‑м он уже помогал маэстро Андреа оформлять интерьеры дворца Медичи для герцога миланского Сфорцы – тот готовился посетить семейство с официальным и очень снисходительным визитом.

Герцог въезжал во Флоренцию, словно в завоеванный им город. Трубачи и герольды шумно славили его богатство и силу. За ними шествовали разодетые придворные и слуги всех языков и мастей. Начищенные шелковистые тяжеловозы тащили повозки с коваными сундуками, полными высокомерных подарков. Но Медичи приготовили ответ – пышную встречу, бесконечную череду увеселений, маскарадов, дорогих вечерних приемов. Деньги ничто, когда речь идет о государственной чести.

Сфорца получил от Лоренцо Великолепного множество подношений, в том числе серебряный шлем и копии древнеримских доспехов, созданных по проекту неутомимого Верроккьо.

Медичи умело подтвердили свое финансовое и светское превосходство над распущенными и развратными северными соседями. Но во время помпезного визита герцогов флорентийцы заразились миланской страстью к роскоши, и достойные городские мужи, как писал современник, не считали зазорным соревноваться с первыми куртизанками в богатстве своих нарядов.

Приезд Сфорцы пробудил в да Винчи интерес к моде. Турнир с участием Джулиано Медичи, состоявшийся в январе 1475 года и посвященный мирному договору между Флоренцией, Миланом и Венецией, этот интерес укрепил. Впрочем, многие придворные знали: джостра – красивое тайное признание Джулиано в любви к Симонетте Катанео. Она волновала его сердце, но союз с ней был невозможен – Симонетта была женой богача Марко Веспуччи.

Верроккьо и Леонардо готовили представление вместе. И вместе выполнили рисунок штандарта: нимфа или, возможно, Венера, закрыв очи, предается любовным мечтаниям, игривый Купидон тихонько прильнул справа, он не решается потревожить ее сон. Штандарт не сохранился. Не сохранились и десятки костюмов, осыпанных жемчугом и драгоценными камнями, которые Верроккьо и другие мастера придумали для участников турнира.

Во время джостры Джулиано, как некогда его брат Лоренцо, гарцевал по площади Санта‑Кроче в фантазийных доспехах. И победив (виктория, конечно, была частью сценария), получил в подарок искусный шлем от Верроккьо. На его роскошном гребне красовалась миниатюрная нимфа. Теперь об этом шедевре можно судить лишь по терракотовому портрету Дария, выполненному мастером Андреа, а также карандашному профилю грозного воина да Винчи. Оба изображены в свирепых зооморфных шлемах, похожих на те, что носили молодые воинственные Медичи и которыми так впечатляли зрителей блистательных турниров.

Верроккьо удавались не только костюмы светских львов, он преуспел и в женской моде. Его нимфы и наяды на штандартах и шлемах, его пугающе живые мраморные девы в парчовых платьях‑коттах и безрукавках‑джорне – истинные модницы, воплощение флорентийского стиля. Маэстро Андреа скрупулезно повторял в карандаше прихотливые орнаменты косиц, украшавших головы тосканских щеголих. Эти замысловатые завитки удачно копировал его ученик Леонардо. Много позже он вернется к ним, работая над портретами, и превратит орнамент в личный герб.

АНДРОГИНЫ И «ФЛОРЕНТИЙЦЫ»

Да Винчи постигал моду не только у Верроккьо. Мастерская скульптора находилась рядом с теми улицами и площадями, где кипела галантная жизнь, красиво прогуливались молодые франты, шумные лавочники бойко торговали шелками и нарядами. Границы светского центра определяли широкие, пышно убранные улицы – Дель‑Веккьетти на западе, Дель‑Корсо на севере, Дель‑Проконсоло на востоке и Ваккеречча на юге. Здесь трудились члены первостепенных гильдий во имя процветания флорентийской моды.

Гильдия шерсти заседала в палаццо напротив церкви Орсанмикеле. Купцы Калималы обрабатывали и продавали дорогие привозные ткани на углу с улицей Орсанмикеле. Гильдия шелка занимала особняк на виа ди Капаччо. Меховщики и скорняки закрепили за собой виа Пелличериа. Обувщики держали лавки в районе улицы Ламбертеска и переулка Барончелли.

Портные, приписанные к Арте‑ди‑Пор‑Санта‑Мария, торговавшей предметами роскоши, кроили и шили костюмы на одноименной улице, ведущей к Старому мосту. Во времена Медичи она была главной модной артерией Флоренции. Франты всех возрастов и мастей расхаживали по ней павлинами и пристально, без стеснения рассматривали друг друга. В этом необычном дефиле участвовал и да Винчи, он ведь учился не только живописи и скульптуре. На виа Кондотти, Калимала, Пор‑Санта‑Мария и на Старом рынке он познавал сложный язык костюма, оттачивал щегольство и хвастался своими успехами перед флорентийскими молодыми львами. Он быстро стал им добрым приятелем.

Флорентийские щеголи.

Деталь росписи свадебного сундука. 1460‑е гг.

Вазари, кажется, первым отметил это его умение – нравиться всем без исключения. Да Винчи, от рождения деликатный и обходительный, обладал хорошими манерами, чувством юмора и «безграничной прелестью в любом поступке» (Вазари – мастер формулировок). Но главной его юношеской добродетелью, привлекшей молодых львов, была аристократическая утонченная красота, счастливо совпавшая с флорентийскими представлениями о прекрасном эпохи Кватроченто.

Леонардо был строен и златокудр, как Аполлон, изящен и убийственно язвителен, как Давид Верроккьо, фатоват и элегантен, как те юноши, с которыми он свел близкое знакомство на улицах. Он не мог не восхищать. И он отлично понимал, как выгодно использовать то, чем наделила его природа.

Леонардо знал, к примеру, что у него красивые ноги, и носил короткую куртку с алым скандально коротким плащом. Плащ выделял из толпы, роднил с римскими кесарями, обращал внимание прохожих на ноги в облегающих чулках. Суровые старцы считали наряд безнравственным: куртка и плащ были так коротки, что не скрывали бедер и приятных выпуклостей чресел. Синьорины находили костюм забавным. Заносчивые «павлины» шипели: выскочка да Винчи опять перещеголял их дерзким плащиком. Злить публику они считали главной своей задачей и устраивали особые «джостры». На центральных улицах соревновались, кто оденется ярче и смелее, чей костюм горожане сочтут особенно неприличным. Леонардо часто побеждал.

Вообще, эти уличные фаты делали все от противного. Истинными флорентийцами считались те, кто жил по законам христианской морали и общественного порядка. Юношам, понятно, эти законы были не писаны. Общественный порядок они нарушали: одевались вызывающе роскошно, хватали и целовали девок на глазах у полуденного общества, били стекла, поколачивали церковных мальчишек, рассуждали на опасные политические темы и не находили ничего предосудительного в гомосексуальности, проклинаемой проповедниками и законами.

С юношами были солидарны придворные семейства Медичи. Художники и прагматики Сандро Ботичелли, Анджело Полициано, Марсилио Фичино, банкир Филиппо Строцци и сам Лоренцо Великолепный именовали этот вид любви «прекрасным пороком». Скульпторы Донателло, Челлини, Микеланджело посвящали ему свои творения и свои сердца. Поэты всех мастей считали светским долгом сочинить что‑нибудь комическое или же лирическое на эту тему. Антонио Беккаделли по прозвищу Панормита составил сборник искристых эротических эпиграмм «Гермафродит». Франческо Мария Мольца написал чувственную «Новеллу о Рудольфо флорентийском». Анджело Полициано из ближнего круга Лоренцо Медичи позволил себе несколько гомоэротических пассажей в драме «Сказание об Орфее». Франческо Беккути написал поэму «Прославляя педерастию». Некоторых особенно несдержанных пиитов, к примеру Луиджи Пульчи, обвиняли даже в непристойном поведении, но обыкновенно все им сходило с рук.

Кстати, под влиянием поэмы Пульчи «Морганте» Леонардо придумал своему возлюбленному ассистенту Джакомо Капротти кличку Салаи, то есть Чертик.

Да Винчи также не был чужд «прекрасному пороку», но трактовал его как истинный художник. В том, что флорентийцы называли преступлением против натуры, он видел признаки божественного начала. Женоподобные юноши с улиц обращались на его рисунках и картинах в соблазнительных эфебов и античных богов, о которых часто поминали искусные философы Платоновской академии и прекрасные пропойцы двора Медичи.

Андрогинность в их среде была приятной темой неспешных полуночных бесед. «Пир» Платона знали наизусть и сыпали цитатами о божественной любви и божественных андрогинах, в которых чудесным образом женское слито с мужским в гармонии прекрасной. Об этих существах рассуждали Полициано, Ломаццо, Челлини. Главный итальянский модник XVI века Бальдассаре Кастильоне выводил происхождение андрогинов от самого Зевса и в своей знаменитой «Книге придворного» намекал даже на андрогинность христианского бога, ведь он создал не только мужчину, но и женщину «по подобию своему».

Скульпторы и художники вдохновлялись приятно расслабленными мраморными Гермафродитами, жемчужинами аристократических коллекций. Некоторые позже, в иезуитском XVII веке, путем насильственной реставрации обрели женский пол, став Венерами.

Андрогины привлекали Джорджо Вазари, живописца и баснописца, автора немеркнущих «Жизнеописаний». Он влюбился в женоподобного ангела, которого молодой Леонардо столь виртуозно изобразил на картине Верроккьо «Крещение Христа». Чувства свои Вазари выразил в сочиненной им самим истории: будто бы маэстро Андреа, подойдя к этой картине и внимательно рассмотрев ангела Леонардо, решил, что ученик его превзошел и что ему, великому Верроккьо, больше нечего сказать в живописи. Он оставил кисть навсегда и посвятил себя скульптуре. Эта красивая сценка была нужна Вазари лишь для того, чтобы доказать читателям, сколь хорош и божественен златокудрый юнец, держащий одеяния Иисуса.

Андреа Верроккьо. Крещение Христа.

1472–1475 гг.

В искусстве и жизни да Винчи были другие андрогины, равные богам. Их изображения встречаются на рисунках зрелого периода. Некоторые теперь считаются портретами хулигана Салаи, писаного красавца, ученика художника. Необычайно соблазнителен Иоанн Креститель, позднее творение мастера. Он слишком женственен и откровенно сексуален для бескомпромиссного библейского фанатика. На его змеистых устах истаивает усмешка. Он потешается над современными учеными, всерьез пытающимися установить его пол, нащупать гендерные признаки под слоями лака и красок. Наивные глупцы, скучнейшие из скучных.

Их смущает и другая работа Леонардо, еще более смелая и вызывающая, – «Ангел во плоти». Это совершеннейший андрогин – длинноволосый, с девичьей грудью и упрямо торчащим пенисом. Ангел он или демон? Хулиган Салаи в образе Иоанна Крестителя? Или, быть может, копия одного из тех возбуждающе жизнерадостных персонажей, что украшали залы любви древних помпейских вилл?

Леонардо Да Винчи. Иоанн Креститель.

1513 г.

«Ангел во плоти» выбалтывает о личной жизни да Винчи то, о чем красиво молчат другие его златокудрые юноши‑полубоги. Для меня этот поздний андрогин – шутливое воспоминание гениального старика о молодых флорентийских годах, о беспечном, озорном времени, когда все казалось доступным, забавным и легким, когда аппетитные синьорины и утонченные эфебы были ему одинаково желанны, когда он, юный красавец, постигал азы любви на темных улицах и в душных кабаках, где бессовестно наслаждался анатомией (хладнокровно ее изучать стал много позже).

В этом рисунке кроется воспоминание и о флорентийских бардассах, фривольных, распущенных юношах, зажигательно танцевавших в женских платьях и париках в секретных тавернах, где собирались только свои, любители опасных наслаждений, ценители «прекрасного порока».

Флоренция XV века была не только колыбелью Ренессанса. Она (вполне справедливо) считалась европейской столицей «запретной любви». Сюда приезжали не только затем, чтобы увидеть гениальный купол Брунеллески и кичливые палаццо, насладиться фресками Мазаччо и живописными коллекциями просвещенных олигархов. Сюда приезжали повеселиться – отлично провести время в «особых» тавернах, посмотреть на бардасс и найти отзывчивого партнера на предстоящую нескучную ночь. Тогда в немецком языке появились слова, производные от названия города: существительное firenzer (дословно «флорентиец») означало гомосексуала, глагол firenzen – любовный акт «флорентийцев».

В одной из новелл Пьетро Фортини молодой человек всерьез рассуждает о том, не стать ли ему флорентийцем. «Нет, – заключает юноша, – не желаю быть им, потому что все они грешат тем, что не могут даже смотреть на лица женщин, которых они почитают врагами». Сиенский новеллист, конечно, знал разные значения слова «флорентиец» и удачно их обыграл.

«Флорентийствовали» в городе Медичи многие. И богатые тузы, и художники, и ремесленники, и чужестранцы, привлеченные слухами о развеселых местных заведениях. Гомосексуалами были мастера, работавшие в сфере моды: ювелиры, меховщики, кожевники, портные, обувщики, красильщики. Их имена сохранились в сотнях доносов, собранных в Государственном архиве Флоренции и опубликованных исследователем Майклом Роком в книге «Запретная дружба». Были среди «флорентийцев» настоящие звезды. К примеру, Салви ди Никколо Пануцци, богатый торговец тканями, живший в районе Сан‑Лоренцо. Его привлекали за безнравственность множество раз в течение целых тридцати лет. Он исправно платил штрафы и продолжал грешить.

Многочисленные монахи, жившие во Флоренции, об этом знали. Знали они и о том, что флорентийцы умели костюмами сообщать о своих «особых» любовных предпочтениях. Одежда стала темой страстных церковных проповедей. Францисканец Бернардино Сиенский, бледный тощий фанатик с дьявольским даром убеждения, боролся с пороками модного общества не только делом, но и огненным словом. С кафедр первейших соборов Тосканы он обрушивал красочные проклятья: «О, нет на свете более содомитского народа, чем итальянцы!», «Содомиты будут преданы геенне огненной». Он пугал, страшно кричал и тряс костлявыми кулаками в знак того, что возмездие Господне неминуемо. И, когда паства, как ему казалось, была готова, он, выдержав звенящую паузу, страшно орал: «Brucciate! Brucciate! Жгите содомитов!», и его хорошо отрепетированные вопли тонули в пенных аплодисментах тех самых итальянцев, которых ругал монах и которые так любили его драматические моноспектакли. Бернардино они почитали большим человеком и большим актером.

Сано ди Пьетро. Бернардино Сиенский проповедует на площади Кампо.

Деталь. 1445 г.

Проповедник много кричал о костюме. О том, к примеру, что одевать мальчиков в роскошные вещи – грех, особенно если они сшиты по‑флорентийски, то есть короткие куртки, короткие плащи, тонкие чулки. Эти мерзкие вещи, по мнению францисканца, привлекают к молодым людям внимание содомитов, ведь куртки открывают их ноги, облегающие кальче подчеркивают их чресла. И даже, возможно, продолжал Бернардино, юноши сами выбирают такие наряды для выгодного знакомства с престарелыми греховодниками.

Истинно так. В его речах вообще много жизненной правды и бытовых нюансов, о которых молчат доносы. Возможно, ему сообщали или он сам отмечал этот особый, вызывающий уличный стиль одежды юных павлинов. И значит, короткие куртки и кальче вполне могли быть тайными знаками для своих. Если верить Бернардино и его осведомителям, получается, что и юный Леонардо намеренно выбирал такие вещи и форсил в них по модным флорентийским улицам, чтобы сообщить своим о себе. Истину уже не установишь.

В своих пламенных речах Бернардино стыдил франтов за их яркие, попугайские костюмы, не делающие чести добропорядочному флорентийцу. В раззолоченных дублетах, кумачовых плащах, нежно‑голубых шляпах он чувствовал что‑то недоброе, что‑то невыразимо дьявольское. И кляузники были с монахом солидарны. Но особенно их тревожили одежды наглого розового оттенка, который был не только редким на улицах Флоренции, но и весьма дорогим.

Розовые материи подчеркивали статус того, кто их носил, и потому богатые покровители спешили подарить юношам, к которым благоволили, что‑нибудь в этом оттенке. Что именно? Об этом сообщают доносчики: «Торговец трикотажем Канто дель Джильо содержит мальчика‑ассистента как женщину и одевает его, словно слугу знатного господина, – в розовые чулки и фиолетовую шляпу», «ткач Чиаперо дарит своему 14‑летнему помощнику розовые куртки и шляпы».

Леонардо да Винчи тоже неравнодушен к розовому цвету. В апреле 1503 года он выдает своему ненасытному Салаи «3 золотых дуката на покупку чулок розового цвета с отделкой». И кажется, это не единственная такая покупка. Был ли розовый цветом, любимым среди флорентийских гомосексуалов? Безусловно. Не будем, однако, забывать, что розовый – символ богатства, которым флорентийцы обожали хвастаться, хотя законы это и запрещали.

Майкл Рок, скрупулезно изучивший доносы в городском архиве, установил, что существовал «костюмный» жест, которым гомосексуалы сообщали о своих интересах: они сбивали шапку с проходящего мимо понравившегося парня. Если парень искренне не понимал этого жеста, начиналась драка. Но, если он был сведущ в пороке и угадывал своего, происходила приятная для обоих участников погоня, заканчивавшаяся объятиями в каком‑нибудь укромном кабачке.

Бернардино в своих обвинительных проповедях не останавливался на развращенных содомитах. Он шел дальше, обвиняя флорентиек в том, что они потворствуют распространению греха. Каким образом? Объяснения фанатика были венцом монашеской логики: «Роскошь и дороговизна – вот корни зла. Одеваясь роскошно и дорого и следуя моде, женщины отвращают мужчин от семейных уз, ведь, соединившись с такой дамой, он должен будет тратить на нее состояния». И потому, подытоживал монах, мужчины воздерживаются от брака, ведут холостой образ жизни и засматриваются на юношей, которые не столь требовательны и, к счастью, не могут стать обременительными женами. Мода – и здесь невозможно не согласиться с фанатичным проповедником – происходит от лукавого и во все времена потворствует порокам человеческим.

Есть и другая связь костюмов и «прекрасного греха». Случайно ли или по дьявольскому промыслу, но главные модные улицы Флоренции были также центрами голубой культуры. В доносах то и дело всплывают знакомые названия: виа Порта‑Росса, виа Калимала, виа дель Корсо. Особенно часто кляузники примечали истовых «флорентийцев» на улице тра Пелличиайи (ныне южная часть улицы Пелличчерия), где со времен Средневековья держали лавки богатые меховщики.

Встречи со «своими» происходили и в специальных кабаках. Во времена юного Леонардо самым популярным был «Буко», шумная остерия в одноименном переулке, рядом со щегольской виа Пор‑Санта‑Мария, по обеим сторонам которой находились лучшие портновские мастерские и лавки.

Buco в переводе с итальянского – «дырка». Переулок назвали так потому, что он был недлинным, темным и узким даже по средневековым меркам: там мог пройти лишь один человек. Но buco на языке «своих», то есть просвещенных тосканских гомосексуалов, означало нечто совсем другое из области человеческой анатомии, что не менее просвещенные римские врачеватели именовали анусом. Фразу «Я иду в Buco» завсегдатаи кабака считали прелестным каламбуром.

Остерия прославилась среди местных и пришлых греховодников уже в начале XV столетия. Тогда поэт Стефано Фигигуэри по прозвищу Дза сочинил шутливую поэму «Дырка Монтеморелло», посвященную хозяину кабака Антонио Гварди и его экстравагантным забавам.

В «Буко» танцевали бардассы и там же отдавались настойчивым щедрым клиентам. Кабак был местом опасных связей и кратковременных пылких встреч. Туда из чистого ренессансного интереса ко всяким диковинкам захаживали именитые поэты и литераторы – наблюдали за происходящим, веселились и потом описывали остерию в памфлетах, скабрезных, но порой остроумных. Ей, между прочим, посвятил пару снисходительных строчек сам Лоренцо Великолепный.

Вдохновенные мужи‑интеллектуалы соревновались, кто придумает «Буко» изящный эпитет. Остерия была и «пещерой наслаждений», и «прекраснейшей из всех прекрасных дыр», и «пристанищем аркадских пастухов» (что вполне справедливо: крестьяне сюда захаживали). Но служители порядка, глухие к лирам трепетных муз, пиитов не поддерживали. В документах они называли «Буко» мерзким притоном содомитов.

Нынче об остерии напоминает лишь сам переулок. Когда‑то темный и узкий, сейчас он по‑буржуазному чист и аккуратен. В 1944‑м эта часть Флоренции серьезно пострадала от немецких бомбардировок. После войны ее восстановили в довоенных границах. Переулок расширили, но историческое название сохранили.

«Буко», вероятно, посещал молодой Леонардо и определенно был знаком с юношами‑бардассами, порочными андрогинами, столь похожими на его «Ангела во плоти». Возможно, бывал он и в других местах, связанных с «флорентийским пороком». Популярными точками прогулок и встреч со «своими» были улочки вокруг церкви Санти‑Апостоли, Нового рынка, площади Синьории. Их упоминает Никколо Макиавелли, иронично описывая путь своего незадачливого приятеля Джулиано Бранкаччи, ищущего «пташек» (ucelli). Так флорентийцы именовали мужские половые органы, а также молодых людей для утех. Популярными местами встреч были переулки вокруг Старого рынка и дворца архиепископа (улицы Рома, Пелличчерия, Корси и Ламберти). Там располагались самые известные официальные бордели.

В центральных частях города всегда можно было попасться на глаза доносчикам, поэтому менее смелые предпочитали отдаленные места: Порта‑аль‑Прато на западе города и площадь Сант‑Амброджо на востоке. Впрочем, и здесь они никогда себя не выдавали, находили «своих» по особому взгляду и манерам. Даже в этих далеких от центра местах было полно информаторов, которые терлись в толпе и тихо изучали праздно шатавшихся одиночек. Потом остроглазые агенты составляли доносы о том, что, к примеру, Джованни‑меховщик вновь предавался позорному греху с 15‑летним юнцом, Матео‑плотник замечен в компании синьоров вызывающего поведения и что даже синьор Лендзони, офицер ночи, гарант порядка, проявлял порочный интерес к молодым содомитам, за которыми сам же и вел наблюдение.

Доносы опускали в особые ящики tamburi, которые народ прозвал buchi della verita, «дырками правды». Они висели на фасадах и в интерьерах церквей, на монастырских воротах и оградах, на домах центральных улиц. Кляузы исправно изымались служащими и направлялись по назначению. Те, что были посвящены бурной жизни содомитов, курганами копились в кабинетах поборников нравственности, занимавших несколько домов на vicolo del Onesta (переулок Чести). И это еще одно место на карте Флоренции, связанное с тайнами молодого да Винчи.

Свое звучное горделивое название переулок получил благодаря общественной организации, члены которой фанатично денно и нощно трудились здесь, оберегая городскую честь. Это была настоящая полиция нравов, основанная в 1432 году и носившая имя «Офицеры ночи» (Ufficialli delle Notte). Она следила за гомосексуалами, пресекала их попытки растлить молодых граждан республики и наказывала за безнравственные деяния. Кары «Офицеров ночи» редко были по‑настоящему строгими. С 1469 по 1474 год осудили 535 мужчин, большинство отделались денежными штрафами. Впрочем, в начале 1470‑х годов преследования усилились, и как раз в этот период в поле зрения одного из доносчиков попал Леонардо с приятелями.

ЛЮДИ В ЧЕРНОМ

9 апреля 1476 года «Офицеры ночи» получили кляузу о недостойном поведении молодых людей. Среди них был да Винчи. Документ, сохранившийся в нотариальной копии, гласит: «Сообщаю уважаемым синьорам Офицерам Ночи и в том клянусь, что Джакопо Салтарелли, единоутробный брат Джованни Салтарелли, живет с ним в мастерской на улице Ваккеречья, напротив “дыры”, одевается в черное, имеет на вид 17 лет от роду. Названный Джакопо часто поступает против естества и доставляет удовольствие тем лицам, которые просят его о сих гнусностях. Это он проделывал много раз, то есть оказывал услуги десяткам персон, о них имею верные сведения и теперь сообщаю о некоторых:

Бартоломео ди Пасквино, ювелир, живет на улице Ваккеречья,

Леонардо ди сэр Пьеро да Винчи, живет с Андреа Верроккьо,

Баччино, мастер дублетов (мужских курток. – О. Х.), живет в районе Орто‑Сан‑Микеле, на улице, где есть две стригольные лавки и которая ведет к лоджии Черки, на названной улице он открыл новую лавку дублетов, Леонардо Торнабуони, называемый “Тери”, одевающийся в черное.

Они пользовали названного Джакопо, и в этом я готов поклясться» (Государственный архив Флоренции, фонд Ufficiali di notte 18 (II registro), c. 41v, 9 aprile 1476).

Главное действующее лицо описанных событий – Джакопо Салтарелли. Автор доноса явно ждал скорой над ним расправы. Возможно, это была личная вендетта – юный подмастерье кому‑то крепко насолил. Ведь был он не только учеником ювелира, но известным prostituto fiorentino с длинным списком богатых клиентов. Его имя фигурирует в двух других доносах: один был отправлен «Офицерам ночи» ранней весной 1476‑го, другой – летом того же года. Его основным местом «работы», если верить информаторам, была башня Сассетти (ныне улица Сассетти, 4).

Кто‑то явно пытался свести с ним счеты. Впрочем, это мог быть и грубый заказ, если конкурирующий клан ювелиров состряпал письмо с целью отомстить ненавистным Салтарелли, опозорить их перед всем честным народом. Расчет верный, учитывая, что за пассивную роль в любовных утехах наказание было мягким – лишь денежный штраф от 12 до 20 флоринов. Но позор потом было сложно смыть, соседский приговор суровее приговора судебного. Это аноним тоже понимал.

Сейчас не установить истинную причину доноса. Понятно, что да Винчи – не объект мести кляузника. Понятно и то, с кем он проводил время. Это были, в общем, юноши его круга: художники, ремесленники, члены важнейших гильдий, золотых дел мастера и ученики ювелиров. Словом, те, кто часто общался и дружил с просвещенными и порочными городскими модниками, олигархами и аристократами. В списке «преступников» есть и Тери Торнабуони, представитель славного и древнего семейства флорентийских богачей. Его предки породнились с Медичи в середине XV века. И это объясняет приписку возле его имени: «Выпущен». С Тери обошлись мягко, престиж и богатство семьи сыграли свою роль. Других соучастников вызвали в суд в июне, но дело в итоге закрыли. Впрочем, считается, что короткое время да Винчи все же провел в заключении. Если так, то сидел он в одной из камер тюрьмы Стинке, находившейся на улице дель Паладжо (на углу современных улиц Верди и Гибеллина).

Есть в этом доносе другие любопытнейшие нюансы. К примеру, двое из упомянутых юношей одеваются в черное – Джакопо Салтарелли и Леонардо Торнабуони. Первый – простолюдин, работающий в сфере моды. Второй – сам олицетворение роскоши и моды. Они из разных общественных слоев, у них наверняка разные интересы, и ничто, кроме «противоестественного греха», их не объединяет. Но оба одеты в черное, и автор доноса это подчеркивает.

Быть может, эта странная похожесть двух непохожих – некий дресс‑код, знаковый костюмный цвет, по которому «свои» узнавали друг друга? Ведь они явно не хотели привлекать внимания, прогуливаясь по тем местам, где собирались «свои». Черный отлично маскирует, особенно на вечерних, плохо освещенных улицах и площадях. В таких костюмах можно легко смешаться с толпой во время слежки. Черный мог использоваться не только как знак, но и как средство камуфляжа. Впрочем, подтверждения этому пока нет. К тому же необычный цвет их одежды можно объяснить и просто модой.

Вряд ли бы заметливый аноним заострил внимание на черном цвете, если бы в городе его носили все. Значит, черные наряды были явлением необычным. Флоренция 1470‑х – это действительно пестрый город. Здесь любят одеваться ярко и мужчины, и женщины. Здесь считаются модными красный, зеленый, белый, розовый, голубой. Черный – цвет монахов‑отшельников, а также вечных конкурентов флорентийских купцов – напыщенных венецианцев.

Но в то же время Флоренция 1470‑х – это центр европейской моды, средоточие местных и пришлых тенденций, особенно испанских и французских. Черный был тогда цветом бургундских щеголей, которые наведывались в город Медичи, обращая на себя внимание франтоватых пестрых местных жителей. Испанцы тоже были известными поклонниками черного. Их сумрачный стиль пришелся ко двору сначала в Ферраре – после свадьбы местного правителя Эрколе Д’Эсте с испанкой Элеонорой Арагонской в 1473 году. Затем испанская строгость проникла в Милан, куда Джан Галлеаццо Сфорца привез свою супругу Изабеллу Арагонскую. И так в начале 1490‑х черный получил официальный статус в итальянской придворной моде.

Леонардо Торнабуони богат, молод и моден. Возможно, его черный – дань бургундскому или феррарскому стилю. Но Тери также знает, что ткани глубокого черного оттенка стоят гораздо дороже алых шелков. И костюмы, сшитые из них, считаются в расчетливой Флоренции признаком богатства. Торнабуони слышал и о том, что германские и английские рыцари носят черные одежды, когда полны сердечного томления. Черный – символ неразделенной любви. У Тери была не одна, а целых три причины носить этот цвет.

Семнадцатилетний подмастерье Джакопо Салтарелли тоже одевается в черное. Он работает в области моды и без пяти минут ювелир. Он, конечно, знает, как щеголи обожают этот цвет. Скромный элегантный черный дублет скажет о богатстве много больше алого плаща и толстой золотой цепи. К тому же у Джакопо есть другая – опасная – работа, и черный его отлично скрывает.

Некоторые из задержанных по доносу обитали на улице Ваккеречья. Она расположена в самом центре модной светской Флоренции, практически напротив уже знакомой остерии «Буко», средоточии любителей «прекрасного порока».

Автор доноса сообщает, что мастерская Джованни Салтарелли находится dirimpetto al buco. Слово buco принято переводить как «ящик для доносов», то есть читать следует так: «Мастерская расположена напротив ящика для доносов».

Но здесь есть противоречие. Во‑первых, документ, хоть и без подписи, но серьезный, официальный, составлен по всем юридическим правилам, и слова подобраны подходящие. Значит, упоминая ориентир, его автор должен был назвать этот ящик tamburo. Он же почему‑то выбрал уличное словечко buco, хотя ящики для доносов народ именовал buсhi della verita («дырки правды»). Следовательно, аноним должен был привести это словосочетание целиком, чтобы случайно не ввести в заблуждение чиновников, ведь мало ли о каких «отверстиях» они могли подумать. И почему бы анониму, столь искушенному в жизни городских содомитов, не указать в качестве ориентира остерию «Буко», отлично известное и ему, и Офицерам ночи. Этим ориентиром он мог намекнуть на связь Салтарелли с «недостойными» гражданами.

Непосредственно напротив улицы Ваккеречья и того места, где когда‑то находилась пресловутая остерия, стоит башня Салтарелли. Она была разрушена в 1944 году, но часть ее средневековых стен сохранилась. А в XIII–XIV веках здесь жили богатые синьоры Салтарелли. Один из них, Лапо, стал поэтом, и Данте даже удостоил его упоминания в «Рае». Как именно были связаны два семейства, жившие во Флоренции в XIII и в XV веках, установить сложно. Но все же такие совпадения редко бывают случайны.

ОСКАР УАЙЛЬД: ДРАМА В МОДНЫХ ТОНАХ

Оскар Уайльд.

Ателье N. Sarony, Нью‑Йорк. 1882 г.

Было пять часов дня. К счастью, всего только пять. Еще было время – собрать вещи, сесть на поезд в Дувр и оттуда на пароме уплыть во Францию. Убежать, спастись от позора, от ужаса английской тюрьмы. Роберт Росс, чуткий верный Робби, трепетал над сидящим в глубоком кресле Оскаром Уайльдом. Дергал за рукава сюртука, заглядывал в потухшие глаза, пытался пробудить, растрясти, образумить, заставить подняться, сесть в спасительный поезд. «Есть только час, Оскар. Он может спасти тебе жизнь. Слышишь, понимаешь?» Оскар не отвечал. Он цедил прохладный рейнвейн, пьянел и всё глубже уходил в теплую бархатную муть убаюкивающего кресла.

Пять часов пятого апреля девяносто пятого года. В этом сочетании случайных цифр Уайльд чувствовал гениальную рифму, первую в новой поэтической драме, которую тогда, в лондонском отеле «Кадоган», он уже начал писать.

Днем 5 апреля закончился тяжелый судебный процесс «Уайльд против Куинсберри». Пришлось признать грубияна маркиза невиновным в скверной истории. В феврале тот передал визитную карточку с оскорбительной надписью: «Оскару Уайльду, выставляющему себя сомдомиту (так написал маркиз. – О. Х.)». Писатель подал в суд, аристократ с удовольствием принял вызов. На слушаниях рычал судье, что хочет вырвать своего заблудшего сына Альфреда Дугласа из грязных лап развращенного Уайльда. Начали всплывать вульгарные факты личной жизни драматурга, и он спешно отозвал иск. Маркиза оправдали, дело закрыли и тут же начали другое – против самого писателя. Его обвиняли в непристойном поведении. Днем 5 апреля полицейский судья сэр Джон Бридж выдал ордер на арест.

Около пяти часов в отель «Кадоган» примчался репортер газеты Star: только что получено сообщение, подписан ордер, за Уайльдом посланы детективы, новость будет в газетах. Есть еще время. Спасайтесь!

«Оскар, еще есть время!» – Робби Росс кружил над Уайльдом. Но тот оставался в кресле, спокойный, странно безразличный. Он торжественно осушил хрустальный фужер, медленно поставил его на резной чудный столик, глубоко вздохнул и как‑то по‑особенному, умиротворенно и величественно произнес: «Уже слишком поздно, Робби. Я остаюсь. Я приму любой приговор».

В шесть часов десять минут в номер 118 отеля «Кадоган» вошли два аккуратных детектива: «Господин Уайльд, у нас ордер на ваш арест».

Так начался новый акт его драмы, который он вчерне придумал. А чистовик напишет сама жизнь. Первое действие – блистательные годы позерства и моды. Бархатный и длинноволосый, он исповедовал неуловимую Красоту, посвящал ей свои поэмы и лекции. Зрелые годы – имперская фаза. Он обрел Красоту в Бози, лорде Альфреде Дугласе, «золотом божественном мальчике», которого искренне и страстно любил. Гений ему не изменял, судьба к нему благоволила, слава, казалось, будет длиться вечно. Но мизансцена изменилась. Викторианское общество осудило его страсть, обрекло на муки.

Что ж, он останется в Англии, предстанет перед судом и будет арестован. Назначат год, быть может, два года каторжных работ – бесчестье, бедность, предательство близких. Хватило бы только сил. Нужно выстоять. Тогда в отеле он готовился к своей новой, трагической роли – мученика за любовь. Это будет кульминация спектакля, апофеоз творчества. Будут слезы, будут овации. И непременно будет признание.

Оскар Уайльд был гениальным драматургом. Но 5 апреля 1895 года он стал идолом, кумиром миллионов. Его стиль, но больше его личная любовная драма вдохновили бунтарский ХХ век.

КУЛЬМИНАЦИЯ. «C. 3.3»

Самая прекрасная и трагичная часть его жизни началась в октябре 1887 года. Уайльд был абсолютно счастлив и невероятно собою горд. Он только что закончил «Портрет господина У. Х.» о безответной любви Уильяма Шекспира к молодому актеру Уильяму Хьюзу. Посвятил этот рассказ близкому другу, Робби Россу, которого встретил в 1886 году и с которым постиг глубины любовной философии Платона.

«Портрет» открывается романтичной сценой: в уютном кабинете автор и его приятель Эрскин пьют кофе, курят, наслаждаются интеллектуальной беседой о литературе, театре, любимом Шекспире. Эрскин как бы невзначай вспоминает своего умершего друга Сирила Грэма и рассказывает о его теории «господина У. Х.». Будто бы он, изучив сонеты великого поэта, установил имя того, кому они посвящены, – актеру Уильяму Хьюзу. Это был грациозный, стройный молодой человек с лицом девушки, небесными глазами и нежными алыми губами. С юности он исполнял женские роли в спектаклях и был невероятно талантлив, настолько, что своей игрой и, конечно, ангельской красотой покорил маститого поэта.

Эрскин считает теорию надуманной, но бережно хранит память о друге и дивный рисунок во вкусе Франсуа Клуэ, на котором позирует тот самый актер Уильям Хьюз. Рисунок – подделка. Грэм заказал его специально, чтобы доказать свою правоту. Эрскин вспоминает о фальсификаторе с горькой иронией: бедный мальчик пожертвовал жизнью ради фикции.

Сердце и воображение автора рассказа воспламеняются. Он поддается очарованию гипотезы Грэма, хотя нет в ней ни четких доказательств, ни стройной логики. Теперь он испытывает к ней то же, что испытывал Уильям Шекспир к актеру. Уайльд мастерски сопоставляет эти два чувства. Они становятся тождественными и выражают особый вид божественной любви – к истинному искусству, которым во все времена была ложь. И гипотеза Грэма, и актер Хьюз – это выдумки, способные влюблять.

Впрочем, современники не оценили и не заметили этой любопытной идеи Уайльда. Они обратили внимание на то, что в рассказе изложено ярче и понятнее, – любовь поэта к актеру. Внешность «господина У. Х.» описана со вкусом: его стан гибок, лицо нежно, глаза прелестны, губы алы. Его дьявольский дар перевоплощения вдохновил гениальное перо Шекспира. Нескольких пылких эпитетов и полунамеков на «запретную любовь» хватило, чтобы раздосадовать редактора «Фортнайти ревью». Он отправил Уайльду грубое письмо с отказом публиковать сочинение, и в июле 1889 года оно появилось на страницах журнала «Блэквудс».

«Портрет господина У. Х.» был началом новой жизни Уайльда, написанной пером и поцелуями. Идею о том, что высшая цель искусства – создавать ложь, а цель лжи – влюблять творцов, он разовьет в эссе «Кисть, перо и отрава», «Упадок лжи», «Правда масок». Эта идея станет философской базой романа о Дориане Грее, одним из главных персонажей которого тоже будет портрет.

После публикации рассказа Уайльд заказал своему приятелю, художнику Чарльзу Риккетсу, точную копию описанного изображения Уильяма Хьюза. Вещица вышла удачной – в манере Клуэ, как того требовал заказчик. У нее была воистину уайльдианская судьба. Во время суда над писателем весной 1895‑го рисунок исчез, возможно, как и другие прелестные вещицы, был продан с аукциона, чтобы покрыть издержки. Фикция, вдохновленная фикцией, испарилась без следа. И это прекрасный финал «Портрета господина У. Х.», дописанный самой жизнью. Она еще не раз будет соавтором драматурга.

В этом рассказе впервые в творчестве Уайльда настойчиво звучала тема гомоэротики. Он тихо увлекался ею в студенческие годы, но говорить и писать о ней не решался. Знакомство с Россом перевернуло его мир. Робби открыл в нем то, что давно зрело: его природную склонность к мужскому интеллекту и обнаженному античному телу, к изнеженным златокудрым эфебам и сладостной запретной любви, не смеющей назвать себя. Этот рассказ был посвящен Россу: «Он наполовину твой, Робби, без тебя он никогда не был бы сочинен». В «Портрете господина У. Х.» – предчувствие будущей восторженной любви, картинной драмы и трагической развязки.

Друзья осудили сочинение за смелость и опрометчивость, с которой писатель его опубликовал. Общество и враги, которых становилось тем больше, чем ярче Уайльд проявлял свой талант, возмущенно перешептывались, завидев его в салонах и на вечерах. Поползли слухи о связях с «известными господами», о том, что эти связи давно перешли пределы невинной интеллектуальной дружбы. Пересуды забавляли писателя, любившего играть с огнем. К тому же скандал был на руку. Он уже помог ему стать королем эстетов с международным именем. Теперь благодаря скандалу он станет признанным писателем. Скандал – залог успеха. Эта максима, опробованная Уайльдом, позже превратится в главный закон шоу‑бизнеса.

Писатель явно вошел во вкус. Его теория Красоты требовала доказательств. И он находил их в тайных парижских кафе, пристанищах юных декадентов, в размашистых меблированных апартаментах, пахнувших продажной любовью, в прокуренных оксфордских гостиных, куда слетались легкокрылые эроты, пробужденные серебристой флейтой – мелодичной, журчащей речью писателя. Его круг знакомых стремительно расширялся, и это был порочный круг – проклятых поэтов и продажных юнцов.

Его друзьями и поклонниками стали Лайонел Джонсон, будущий сумрачный алкоголик и гомосексуал; Уильям Йейтс, увлекавшийся магией и опиумом; Чарльз Риккетс и Чарльз Шаннон, художники, образовавшие нечто вроде семьи, несмотря на викторианские законы. Они познакомили Уайльда с молодым красавцем поэтом Джоном Греем, фамилию которого он дал своему персонажу Дориану. «Портрет Дориана Грея» стал поводом к знакомству с лордом Альфредом Дугласом, соавтором той трагедии, которая превратила Уайльда в мученика за любовь.

Оскар Уайльд и лорд Альфред Дуглас.

1894 г. Британская библиотека

Современники дружно осудили роман за безнравственность, неинтересность и неприкрытую саморекламу автора. Многие сочли его красиво написанным признанием в «непристойных деяниях против природы». И позже на суде обвинители будут сыпать цитатами из «Дориана Грея», пытаясь превратить высокое искусство в пошлую улику против автора.

Уайльд без устали сражался с критиканами, пытался вразумить общество, объяснить смысл написанного. Роман вовсе не об аморальном искусстве. И он, безусловно, не бахвальство – Уайльд меньше всего нуждался в саморекламе, в отличие от публики и критиков. Его роман об эстетизме, то есть о фантастическом спектре самых необычных завораживающих красок, оберегавших истинных художников от первобытной грубости современной эпохи. «Портрет» – об искусстве, которому претят мораль и реальная жизнь, которое существует лишь ради самого себя, и главное его орудие – ложь. Впрочем, у романа была своя особая мораль, которую автор определил так: «Всякое излишество, равно как и всякое самоограничение, приводит к наказанию».

«Дориан Грей» до сих пор вызывает споры и новые трактовки. Поделюсь своей. Еще в студенческие годы, изучая творчество Уайльда, я обратила внимание на то, что его структура и герои близки принципам и персонажам современного шоу‑бизнеса. В романе три главных действующих лица. Дориан Грей – прекрасный юноша, наивный и романтичный, с ангельским лицом, точеной фигурой и развитым чувством вкуса. Он в центре внимания, он восхищает, сводит с ума. Дориан Грей – поп‑звезда.

У него есть продюсер, жестокий и расчетливый, – это гедонист лорд Генри. Он знает все о красоте и пороке. Он оттачивает образ Дориана Грея, вливает в него уверенность, подчиняет своей воле, наполняет душу страстями и отравляет парадоксами. Он превращает Дориана в неотразимого порочного красавца, бессердечного эгоиста и убийцу. Но кажется, что таким Грей нравится Уайльду и современным читателям больше. Поп‑звезды волнуют не только своей внешностью, но остротой, резкостью, декадансом.

Третий персонаж – художник Бэзил Холлуорд. Он пишет магический портрет Дориана, стареющий за него. Это современный имиджмейкер, задача которого – придумать эффектный сценический образ, костюм и маску, чтобы скрыть под ними недостатки. Работая над портретом юноши, Холлуорд, в сущности, создает его самого – ведь живопись и живой Грей меняются местами: картина стареет, а Дориан остается все таким же юным и привлекательным, каким его изобразил художник.

Уайльд был первой поп‑иконой, что красочно доказал своим американским турне и скандальным успехом в Британии. Но он также был гениальным провидцем, предугадавшим появление шоу‑бизнеса и поп‑звезд. В этом ключе по‑новому звучит его максима: «Искусство дает ответы на вопросы, которые еще не поставлены; сам век есть выражение Искусства». «Портрет Дориана Грея» – вопрос Уайльда, адресованный будущему. И будущее ответило поп‑культурой, эпатажными шоуменами, новыми Дорианами.

***

Писатель становился известным и все смелее раздвигал границы дозволенного, пробуя на прочность нервы и терпение викторианцев. В середине 1880‑х он, романтичный и верный супруг, побаивался острых дерзких мальчишек с наглым оценивающим взглядом. Он помнил, как впервые столкнулся с ними, кажется, в 1886‑м, на Пиккадилли. На секунду задержал взгляд на одном, и тот с привычной ухмылкой кинул: «Ищете кого‑то, сэр?» – «В ту минуту сердце словно льдом стиснуло», – признался Уайльд другу.

Но время прошло, он стал независим, смел, разборчив. Ничто уже не беспокоило его тренированное сердце. Он полюбил опасные развлечения, но особенно – «пиры пантер». Так называл Оскар безумные и опасные встречи с порочными юношами, просвещенными в искусстве любви, но еще больше – в ремесле шантажа. Они ему нравились, эти наглые «пантеры»: Сидни Мейвор, Фредди Аткинсон, Эдвард Шелли, Альфред Вуд, Чарльз Паркер и другие, чьи имена с нескрываемой брезгливостью будет выкрикивать кроваво‑красный судья, оглашая приговор.

Но Уайльд еще не чувствовал опасности. Он чувствовал вдохновение: «пантеры» разжигали страсти, питали ненасытную музу. Главным именем в его любовном списке был лорд Альфред Дуглас, вероятно, единственный, кого Уайльд искренне и глубоко любил, помимо, конечно, себя самого.

Порок, смысл его личной жизни, стал и темой произведений. Среди самых порочных была пьеса «Саломея», написанная на французском языке специально для Сары Бернар, королевы ядовитого декаданса. Сюжет основан на Евангелии от Марка. Падчерица Ирода, юная, прекрасная и развращенная, пленяет иудейского тетрарха огненным танцем и желает в награду голову Иоанна Крестителя, Иоканаана. Пророка убивают, голову преподносят Саломее, и она жадно целует еще не остывшие уста. Пожалуй, это одна из самых остро эротических евангельских историй. Неудивительно, что образ Саломеи волновал творцов XIX столетия: поэта Гейне, писателя Гюисманса, художника Моро. Стефан Малларме посвятил ей драматическую поэму «Иродиада».

В этой истории Уайльда интересовал порок, множество пороков. Ирод живет с женой своего сводного брата, за что его осуждает Иоанн Креститель, которого бросают в темницу. Дочь Иродиады, юная Саломея, влюбляется в пророка, тихими ночами она змейкой прокрадывается к нему и страстно умоляет позволить ей прикоснуться к его телу, волосам, губам. Но Иоканаан неприступен, он трижды проклинает Саломею. Ирод просит ее станцевать для него и, наслаждаясь танцем, воспламеняется страстью к падчерице, убивает по ее просьбе Иоканаана, но, услышав о ее любовных чувствах к пророку, приказывает солдатам раздавить Саломею щитами.

Уайльд превратил драму в кроваво‑сексуальную оргию, страстную борьбу христианства с язычеством, добродетели с пороком, жизни со смертью. Но и сама пьеса была новым жестоким актом его личной борьбы с грубым черно‑белым обществом, способным карать столь беспощадно, как Ирод. Уайльд это знал и потому с особым воодушевлением занялся организацией постановки в викторианском Лондоне, назло консерваторам, критике и филистерам. Он в очередной раз полагался на благосклонность судьбы и помощь скандала.

Репетицию назначили на июнь 1892 года. К большой радости драматурга, его парижская муза‑искусительница Сара Бернар согласилась сыграть роль Саломеи, пленившись ее порочностью и декадансом. К тому же прима понимала: эпатаж – залог успеха. Чарльз Риккетс, декоратор, предложил сделать пол черным, чтобы на его фоне тело Саломеи казалось болезненно‑бледным, а облачения Иоканаана – белоснежными. Небо задумал в драматичном фиолетовом цвете. Луна, это «странное смутное световое пятно», меняло оттенки по ходу спектакля – от девственно‑серебристого в начале до кроваво‑красного в заключительных сценах. В оркестровой яме хотели расставить кадильницы с курениями, чтобы не только музыкой, но и ароматами погрузить зрителей в действие. Находка воистину революционная.

Художник Грэм Робертсон спроектировал костюмы, цвета для которых определил Уайльд: иудеи – в желтых, римляне – в пурпурных, Иоканаан – в белом рубище. С облачением Саломеи было сложнее. Писатель то видел ее укутанной в сказочные ткани, то представлял обнаженной, украшенной лишь тяжелыми звенящими браслетами. Остановились, однако, на восточном костюме, предложенном Робертсоном, – платье из металлизированной ткани с бахромой и бретелями из золоченой кожи, с массивным нагрудником, усыпанным драгоценными камнями. Волосы Саломеи были цвета индиго. Почти через 20 лет русская прима Ида Рубинштейн покорит Париж чувственным танцем Клеопатры. На ней будет синий парик Саломеи, сочиненный Бакстом, возможно, под влиянием Уайльда. С него в предвоенной Европе начнется мания на цветные парики.

Эта магическая постановка с ее эротикой, костюмами и ароматами совершила бы настоящий переворот в театре, искусстве и моде. Но, к несчастью, цензоры откопали закон, запрещавший выводить на сцену библейских персонажей. Письма и статьи возмущенного Уайльда, угрозы эмигрировать во Францию не помогли. Спектакль запретили.

Но драматург отомстил – он опубликовал пьесу. В феврале 1893‑го она вышла в парижском издательстве «Библиотека независимого искусства». Суперобложка была оттенка тирского пурпура, напоминавшего о несостоявшейся премьере (пурпурными задумывались наряды римлян). К тому же этот цвет, как объяснял Уайльд, превосходно сочетался с золотистыми волосами лорда Альфреда Дугласа. Название пьесы, Salomé, было вытиснено на обложке «блеклым, утомленным» серебром. Книга быстро расходилась. Автор, довольный и оформлением, и успехом у читателей, готовился нанести второй удар консерваторам – начал работу над английским изданием пьесы.

Переводчиком выбрал своего Бози, и поначалу все шло хорошо. Они жили в романтичном уединении на даче в Горинге, которую предусмотрительно покинула супруга Уайльда, увезя с собой детей. Пока драматург набрасывал, играючи, новую пьесу «Идеальный муж», Бози, словно школьник, переводил «Саломею», строчку за строчкой, терпеливо, по часам, по словарю. Когда ему становилось скучно (а так бывало часто), он бросал работу и убегал – гулял, дурачился в саду, загорал совершенно обнаженным, нежась в ласковых лучах олимпийского солнца и смущая своей аполлонической наготой соседей. В такие минуты Уайльд понимал, как сильно любит, и прощал своему «золотому мальчику» природную лень и божественный эгоизм. Он простил и слабый школьный перевод «Саломеи», полный детских ошибок. Дуглас не чувствовал пульса пьесы, не желал углубляться в содержание, он думал совсем о других страстях. Оскару пришлось самому сесть за перевод.

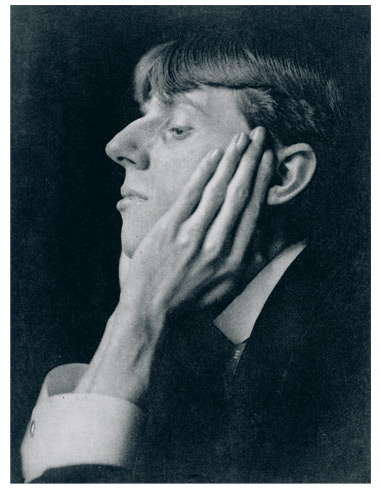

Рисунки для английского издания подготовил Обри Бёрдслей, молодой талантливый художник, денди и наркоман. Ими Уайльд тоже остался недоволен. У Бёрдслея уже сложился узнаваемый стиль, ироничный и болезненно декадентский, как он сам. Художник не желал жертвовать своим почерком ради писательской фантазии, которая рисовала Саломею искушенной в пороке принцессой, гибкой, как на картине Моро, и величественной, как на византийских мозаиках. Бёрдслей изобразил ее изможденной готической фурией с проказливой мордочкой мартышки, упивающейся опиумом и черной студеной кровью библейского пророка. Иллюстрации были автопортретом художника в той же степени, как сама пьеса – автопортретом драматурга.

Обри Бёрдслей.

Снимок 1895 г.

Обри Бёрдслей.

Иллюстрация к трагедии Оскара Уайльда «Саломея». 1893 г.

Пока порочную «Саломею» преследовали неудачи, с легкого уайльдовского пера слетали одна за другой звонкие комедии о светской жизни, такие милые, остроумные, понятные и, главное, пристойные. Они мгновенно завоевывали сердца британцев. Публика готова была забыть его творческие провалы, простить ошибки личной жизни ради вот этих очаровательных, прелестных штучек, ради «Веера леди Уиндермир», «Женщины, не стоящей внимания», «Идеального мужа» и «Как важно быть серьезным». Викторианцы смаковали остроты, щекотавшие, словно пузырьки шампанского, и наслаждались неожиданными поворотами сюжетов, не лишенных журнальной пикантности. Это были триумфальные постановки. Это были его громкие славные годы. 1892‑й и 1895‑й определили границы имперской эпохи Уайльда.

Казалось, публика у него в руках, он подчинил, ослепил, очаровал ее, как он подчинял и очаровывал врагов. Казалось, она готова принять и полюбить все, что он сочинит, она не видела ошибок, не замечала пороков. И Уайльд делал все больше ошибок и остервенело предавался порокам. Он презирал зрителей – и теперь, опьяненный славой, даже не пытался это скрыть.

«Публика, – говорил он, – являет собой прожорливое чудище с диковинными пристрастиями». Он бесстрашно дразнил это чудище своими непонятными и неуместными выходками. После триумфальной премьеры «Веера леди Уиндермир» зал приветствовал драматурга стоя, вызывал аплодисментами на сцену. Драматург заставил себя упрашивать и ждать. Наконец вышел – в черной бархатной куртке с зеленой гвоздикой в петлице, брюках оттенка лаванды, пестром расшитом жилете. В розовато‑лиловой перчатке держал немыслимую зажженную сигаретку. Это была издевка, острая иголка в брюшко раздобревшей во всех смыслах публики. Но то, что он произнес, затянувшись и выдержав паузу, было настоящим издевательством: «Дамы и господа! Сегодняшний вечер доставил мне огромное удовольствие. Актеры восхитительно исполнили эту чудесную пьесу, и вы восприняли ее чрезвычайно тонко (он сделал язвительное ударение на “чрезвычайно”). Поздравляю вас, господа актеры, с огромным успехом. Он убеждает меня в том, что вы оцениваете пьесу столь же высоко, как оцениваю ее я».

Овации стихли, публика зашипела, стала покидать зал. Прессу эта выходка возмутила не меньше, многие осудили и сигаретку, и полную презрения речь. И даже приятели не одобрили такое поведение: «Ce monsieur начинает действовать на нервы», – признался писатель Генри Джеймс. Его мнение разделяли многие. Но Уайльд ликовал: ему понравилось играть с огнем, он нашел забавным хлестать лица зрителей розовато‑лиловой перчаткой. И вскоре повысил градус презрительности. Когда его вызвали после предсказуемо успешной премьеры «Женщины, не стоящей внимания», он появился на сцене в белом жилете, сюртуке, с букетиком миниатюрных лилий в петлице. Оглядел зал, дождался тишины и произнес: «Дамы и господа, я должен с сожалением известить вас о том, что мистера Оскара Уайльда в театре нет». Зал загудел. А писатель подумал, что одержал очередную победу над «прожорливым чудищем», не понимая, каким мстительным оно может быть.

Он столь же цинично и смело отдавался порокам практически на глазах публики, не пытаясь скрывать свои «противоестественные» чувства и сомнительные романы с продажными «пантерами». Их было много, этих юных алчных «пантер», – не только в Лондоне, но и во Флоренции, Неаполе, Монте‑Карло, Блиде, Алжире. Он щедро им платил и осыпал подарками, ничуть не беспокоясь тем, что они умыкали его восторженные письма о «греческой любви» и потом требовали за них выкуп. Уайльд все им прощал.

В этот золотой имперский период, когда он стал знаменит и дерзко порочен, его костюм сделался элегантно скромным, почти буржуазным. Об эстетизме напоминали только лилия или зеленая гвоздика в петлице, крупные перстни и декадентские оттенки лайковых перчаток. Своей внешностью и поведением Уайльд как бы повторял сюжет «Дориана Грея». Пристойный городской костюм был маской сродни той, какую носил герой романа. В то время как внешность Уайльда оставалась безупречной и похвально буржуазной, его характер портился, душа преждевременно состарилась. И возможно, он вскоре потерял бы смысл жизни, насытившись всеми земными удовольствиями, и вместе с этим утратил бы способность писать. Но вмешались обстоятельства. Уайльд неожиданно стал протагонистом любовной драмы, которую сам же сочинил.

Ее сюжет хорошо известен. Маркиз Куинсберри, узнав о связи своего сына Альфреда Дугласа с Уайльдом, потребовал прекратить отношения. Словесные угрозы не помогли. Букет овощей, который он готовился бросить в лицо писателю в театре, перехватила полиция. Разъяренный маркиз не нашел ничего лучшего, как оставить швейцару клуба «Албемарл», где писатель бывал, карточку с красноречивой надписью: «Оскару Уайльду, выставляющему себя сомдомиту

2020-05-12

2020-05-12 194

194