Расширение границ карьеров в связи с вовлечением в отработку дополнительных запасов в ряде случаев производится, когда один или несколько бортов находятся в стадии погашения.

В этих случаях рабочие площадки уступов имеют малые размеры, а иногда полностью отсутствуют. В целях создания нормальных горнотехнических условий эксплуатации новых участков месторождений производится расширение существующих или создание новых рабочих площадок. С подобного рода проблемами сталкиваются при реконструкции действующих карьеров. В качестве примера может служить расширение рабочих площадок в период реконструкции на карьерах «Угольный ручей», «Медвежий ручей», Сорском, Коунрадском и некоторых других.

Ширина рабочей площадки обычно определяется как геометрическая сумма размеров составляющих ее отдельных частей, каждая из которых имеет определенное назначение в осуществлении технологического комплекса горных работ

Ширина рабочей площадки обычно определяется как геометрическая сумма размеров составляющих ее отдельных частей, каждая из которых имеет определенное назначение в осуществлении технологического комплекса горных работ

При транспортной системе разработки размер рабочей площади включает в себя ширину площадки для размещения развала породы, если производится буровзрывное рыхление, а в мягких породах ширину экскаваторной находки по целику; ширину транспортной полосы; ширину полосы для размещения дополнительного оборудования и проезда вспомогательного транспорта; резервную полосу опережения, которая необходима для обеспечения бесперебойной работы предприятия и определяется специфическими условиями и установленным режимом горных работ; берму безопасности, определяемую углом устойчивого откоса уступа. В период строительства или реконструкции карьеров ширина рабочей площадки принимается минимальной, обеспечивающей нормальную работу погрузочного, бурового и транспортного оборудования.

|

|

|

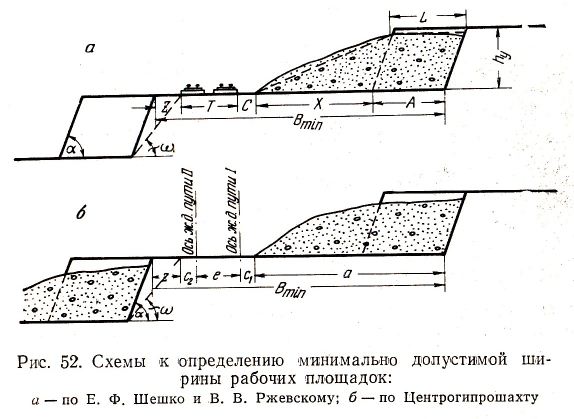

В литературе [43] описано, что минимально допустимая ширина рабочей площадки при применении взрывных работ определяется как сумма полной ширины развала Bразв=A+X (где А — ширина взрываемой заходки по целику, X — внешняя часть развала), гарантийного расстояния С, ширины транспортной полосы Т и предохранительной бермы Z (рис. 52,а). Аналогичным образом (рис. 52,б) определяется размер минимально допустимой площадки по данным института Центрогипрошахт.

В период расширения рабочих площадок осложняется работа горнотранспортного оборудования. При наличии на карьерах «узких» рабочих площадок, размеры которых меньше минимально допустимых, происходит увеличение трудоемкости работ, что вызывает соответствующее увеличение эксплуатационных расходов.

На рабочих площадках, ширина которых меньше ширины развала взорванной горной массы, ухудшаются условия проведения буровзрывных работ. В этих случаях взорванная горная масса одного уступа перекрывает рабочие площадки нижележащих уступов, затрудняя нормальное движение транспорта и увеличивая потери и разубоживание руды.

На рабочих площадках, ширина которых меньше ширины развала взорванной горной массы, ухудшаются условия проведения буровзрывных работ. В этих случаях взорванная горная масса одного уступа перекрывает рабочие площадки нижележащих уступов, затрудняя нормальное движение транспорта и увеличивая потери и разубоживание руды.

|

|

|

В целях уменьшения объема вспомогательных работ на узких рабочих площадках после проведения массового взрыва, а также для уменьшения простоев горного оборудования, целесообразно осуществлять одновременное взрывание двух, а иногда и трех смежных уступов, располагая взрываемые блоки один над другим.

В период расширения существующих рабочих площадок до минимально допустимых размеров ухудшаются условия работы экскаваторов и железнодорожного транспорта. Погрузка горной массы после взрыва осуществляется в настоящее время двумя основными способами.

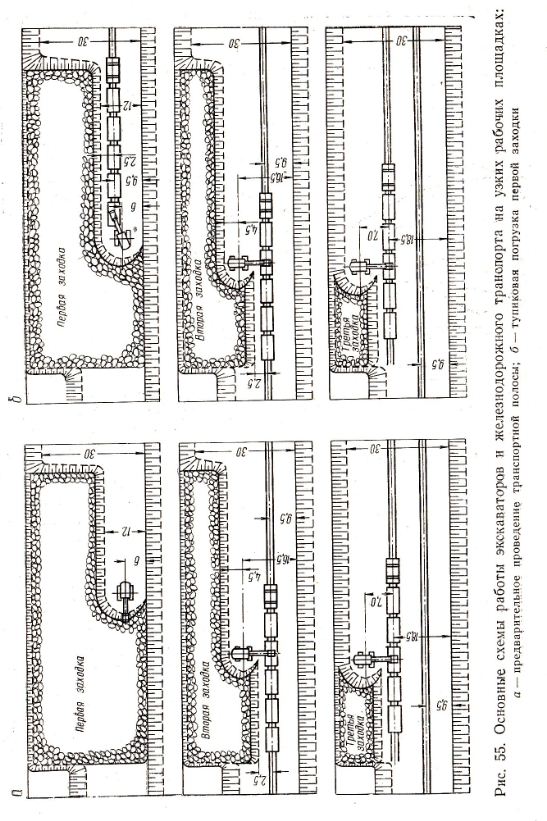

На рис. 55 представлена схема экскаваторных работ на узких рабочих площадках, применяемая в основном на карьерах Норильского комбината [11].

Сразу же после взрыва по всей длине взорванного блока одним из работающих на данном горизонте экскаваторов проходится транспортная полоса, ширина которой должна быть достаточной для укладки железнодорожного пути. При этом горную массу перегружают либо в сторону - откоса отрабатываемого уступа, либо при невозможности выполнения этой операции на нижележащий горизонт. После проходки транспортной полосы и укладки железнодорожного пути начинается нормальная работа экскаваторов и транспорта.

Таким образом, нормальной работе горнотранспортного оборудования на узких рабочих площадках карьера предшествует определенный комплекс вспомогательных работ. Этот вид работ характеризуется объемом горной массы, которую перемещают экскаватором при проходке транспортной полосы. Отношение объема перемещенной горной массы к общему взорванному объему ее в целике называется коэффициентом переэкскавации η. Величина коэффициента переэкскавации зависит от ширины рабочей площадки перед расширением Всущ и определяется для каждого конкретного случая опытным путем.

На рис. 56, а представлено изменение коэффициента переэкскавации η в зависимости от ширины площадки Всущ в процессе отработки каждой заходки и усредненного коэффициента ηср за период расширения площадки Всущ до минимально допустимого размера Вmin=50 м на уступе hуст= 15 м.

В схеме 55,б при расширении рабочих «площадок отсутствуют вспомогательные работы по переэкскавации горной массы, но при отработке первой тупиковой заходки значительна снижается производительность горнотранспортного оборудования. Степень снижения производительности экскаваторов при отработке первой заходки тупиковым забоем может быть охарактеризована усредненным коэффициентом снижения производительности экскаваторов Суср, который представляет собой отношение:

, (43)

, (43)

где  — коэффициент снижения производительности экскаваторов при работе в тупиковом забое (обычно С=0,65—0,8);

— коэффициент снижения производительности экскаваторов при работе в тупиковом забое (обычно С=0,65—0,8);

— объем горной массы, отгружаемой экскаватором при проходке первой тупиковой заходки, м3;

— объем горной массы, отгружаемой экскаватором при проходке первой тупиковой заходки, м3;

— объем горной массы, отгружаемой экскаватором из фронтального забоя, м3;

— объем горной массы, отгружаемой экскаватором из фронтального забоя, м3;

—общий объем взорванной горной массы, м3.

—общий объем взорванной горной массы, м3.

Величина усредненного коэффициента снижения производительности экскаваторов зависит от ширины рабочей площадки перед расширением. На рис. 56,б представлено изменение усредненною коэффициента снижения производительности экскаватора ЭКГ-4 в зависимости от ширины рабочей площадки Всущ в процессе отработки каждой заходки и за период расширения площадки от Всущ до Вmin=50 м на уступе h= 15 м.

§ 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ГОРНЫХ РАБОТ И ПЕРИОДА РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИ РАСШИРЕНИИ ГРАНИЦ КАРЬЕРОВ

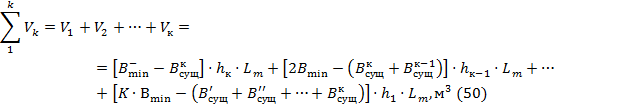

В процессе эксплуатации на ряде карьеров выделяются дополнительные запасы, которые могут быть извлечены при условии расширения одного или нескольких бортов карьера. Если борт карьера находился в стадии погашения, то для обеспечения нормальной работы необходимо осуществить реконструкцию горных работ, заключающуюся в расширении существующих узких рабочих площадок до минимально допустимых размеров.

|

|

|

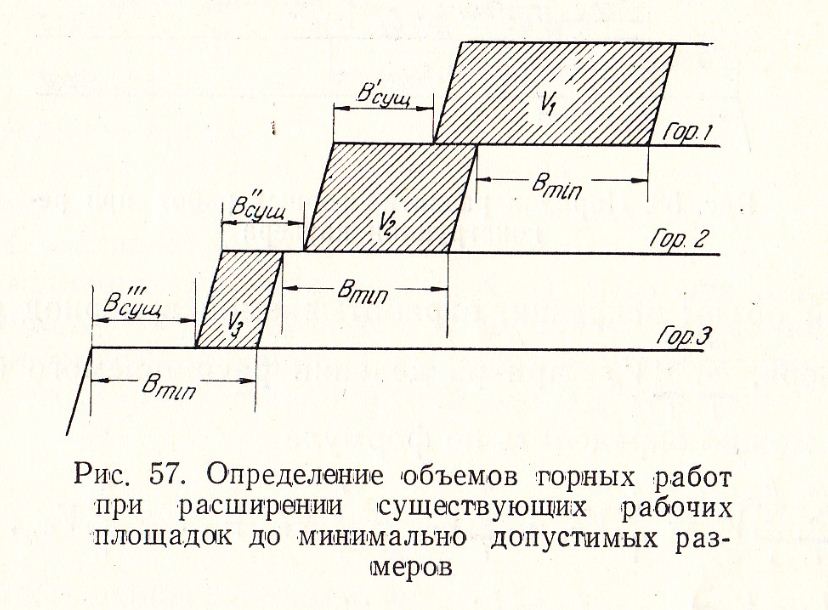

Опыт реконструкции отечественных карьеров [11, 20, 24, 41, 62] показывает, что своевременное проведение всех запланированных работ позволяет существенно сократить в дальнейшем эксплуатационные расходы и сделать разработку месторождения рентабельной. Весьма важным вопросом при этом является правильное определение минимально необходимых объемов вскрыши на каждом горизонте (рис. 57).

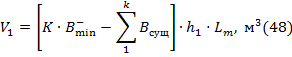

Если на участке борта длиной Lm, имеющим К рабочих горизонтов с шириной существующих рабочих площадок  ,

,  ,

,  требуется создать минимально допустимые рабочие площадки

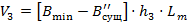

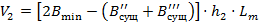

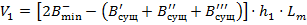

требуется создать минимально допустимые рабочие площадки  , то на каждом горизонте с высотой уступа h1, h2…,hк необходимо удалить объемы V1; V2 …, Vк.

, то на каждом горизонте с высотой уступа h1, h2…,hк необходимо удалить объемы V1; V2 …, Vк.

,м3 (45)

,м3 (45)

, м3 (46)

, м3 (46)

, м3 (47)

, м3 (47)

где m — число участков, на которое разбивается фронт каждого уступа.

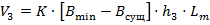

Чтобы создать площадку  на горизонте К, необходимо на верхнем горизонте удалить объем V1 равный

на горизонте К, необходимо на верхнем горизонте удалить объем V1 равный

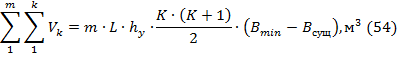

При  =

=  =...

=...  =Всущ и h1= h2=...= hk= hy формула будет иметь вид

=Всущ и h1= h2=...= hk= hy формула будет иметь вид

, м3 (49)

, м3 (49)

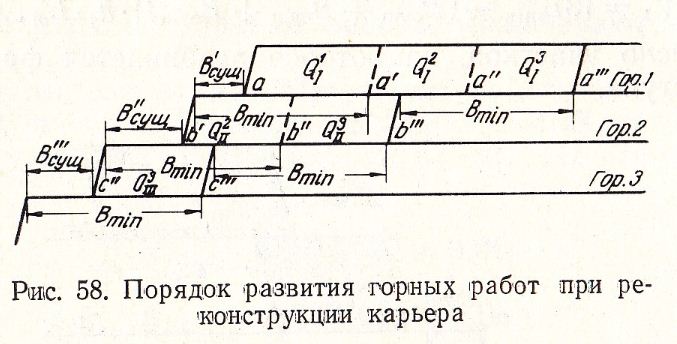

Общий объем вскрыши  , убираемой при расширении на участке Lm, будет равен:

, убираемой при расширении на участке Lm, будет равен:

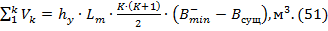

В частном случае при  =

=  =...

=...

и h1= h2=...= hк = hy. Формула будет иметь вид:

и h1= h2=...= hк = hy. Формула будет иметь вид:

Аналогичным образом определяются объемы вскрыши для других участков.

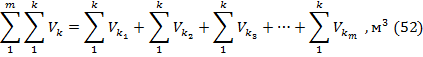

Общий объем вскрыши, отрабатываемой в период реконструкции карьера,  при разделении расширяемого борта на m участков можно определить по формуле:

при разделении расширяемого борта на m участков можно определить по формуле:

При L1= L2=…= Lm= L:

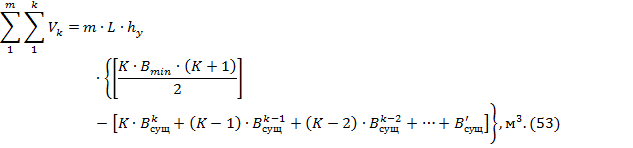

В частном случае при  =

=  =...

=...  =

=  (53) принимает более простой вид:

(53) принимает более простой вид:

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ РУДНЫХ КАРЬЕРОВ

§ 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАМЕНЫ

ГОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наиболее распространенным видом технического перевооружения карьеров является замена горного оборудования. Данный способ реконструкции осуществляется не только при расширении границ карьеров или при переходе к новому этапу разработки, но и в каждом случае, когда срок существования карьера превышает нормальный срок амортизации карьерного оборудования.

|

|

|

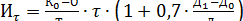

В горной промышленности, как и в других отраслях народного хозяйства происходит физический износ и моральное старение применяемой техники. Детальные исследования, проведенные докт. техн. наук А. С. Астаховым, показывают, что «процесс физического снашивания машин происходит в основном пропорционально фактической интенсивности их работы» [6]. А. С. Астахов считает, что в среднем процесс физического износа горношахтного оборудования выражается приближенной формулой:

, грн., (74)

, грн., (74)

где Их — стоимость суммарного физического износа машин за τ лет ее эксплуатации в пределах одного ремонтного цикла, грн.;

Со — первоначальная стоимость машины, грн.;

О — остаточная стоимость машины, грн.;

Тн — нормативная длительность ремонтного цикла для данной машины;

Τ — период фактической ее эксплуатации в течение данного ремонтного цикла;

Д0 — нормативная производительность машины;

Д1 — фактическая производительность машины.

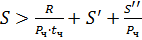

Из формулы (74) видно, что износ машины происходит пропорционально времени и интенсивности ее использования. Себестоимость единицы выпускаемой продукции при этом растет за счет условно постоянных расходов по гиперболической кривой. В какой-то момент времени расходы по эксплуатации изношенной машины начинают превышать затраты по ремонту и дальнейшей эксплуатации отремонтированной машины. Исходя из данного положения, А. С. Астахов предложил следующее основное условие, характеризующее экономически наивыгоднейший момент ремонта машин, а соответственно и длительность межремонтного цикла

(75)

(75)

где S — полная себестоимость единицы продукции, грн.;

S' — переменные расходы на единицу продукции, грн.;

S" — сумма условно постоянных расходов, грн.;

R — стоимость капитального ремонта машины, грн.;

— продолжительность межремонтного цикла лет;

— продолжительность межремонтного цикла лет;

— производительность машины в межремонтном цикле, ед./год.

— производительность машины в межремонтном цикле, ед./год.

А. С. Астахов считает, что 6о своей экономической природе повторные капитальные вложения на замену машин довольно близки к средствам, расходуемым на капитальные ремонты. Как те, так и другие предназначаются для простого воспроизводства изношенных основных фондов и являются в этом смысле взаимозаменяемыми. Различие состоит в том, что в одном случае взамен полностью изношенного объекта создается аналогичный новый, а в другом — воссоздание производится на базе работоспособных узлов старого объекта. Использование малоизношенных узлов при капитальном ремонте машины создает экономические преимущества, делающие ремонт машин более выгодным, чем замена их новыми. Однако по истечении значительного срока число сильно изношенных деталей машины возрастет, а ее эксплуатационные качества уже не восстанавливаются в должной мере. При этом наступает момент, когда экономически более выгодно не ремонтировать машину, а заменить ее новой.

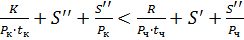

А. С. Астаховым предложена следующая формула, определяющая рациональный момент замены оборудования по его физической изношенности

(76)

(76)

где К — стоимость приобретения новой машины данного типа, грн.;

tк — продолжительность межремонтного цикла новой машины;

Рк — производительность новой машины в данном межремонтном цикле.

Рассмотренные выше материалы касались физического износа машин. Не меньшее значение имеет их моральное старение. Моральный износ техники — закономерное явление, обусловленное техническим прогрессом. Горные машины и оборудование, как и другие виды техники, могут морально стареть до наступления полного физического износа вследствие снижения материальных и трудовых затрат на воспроизводство данного типа машин (моральный износ первого рода), а также вследствие выпуска новых более совершенных типов машин данного назначения (моральный износ второго рода).

При замене машин вследствие их морального старения необходимо учитывать экономический эффект от внедрения новой техники. В созданной на базе «Типовой методики» [51] «Методике определения экономической эффективности внедрения новой техники» [18] принято, что при внедрении новой техники на действующем предприятии должен быть решен вопрос об основных фондах, не используемых для осуществления мероприятия. Если эти фонды (оборудование и др.) могут быть эффективно использованы на другом участке производства, то потерь от замены старой техники новой не произойдет. Если же часть основных фондов должна пойти на лом или их дальнейшее использование неизвестно, неамортизированная часть их первоначальной стоимости должна окупиться экономией от внедрения новой техники; в связи с этим она добавляется к сумме дополнительных капитальных вложений».

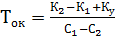

Если сравнивается небольшое количество вариантов, оптимальный вариант может быть выбран при помощи следующего выражения:

, лет (77)

, лет (77)

где  — срок окупаемости дополнительных капитальных вложений, лет;

— срок окупаемости дополнительных капитальных вложений, лет;

К1 — стоимость производственных фондов действующего производства до внедрения новой техники, грн.;

К2 — то же, после внедрения новой техники, грн.;

Ку — неамортизируемая часть стоимости ликвидируемых производственных фондов, грн.;

С1— себестоимость годовой продукции до внедрения новой техники, грн.;

С2 — то же, после внедрения новой техники, руб.

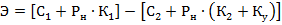

Если производится сравнение большого количества вариантов, целесообразнее пользоваться следующей расчетной формулой:

, грн., (78)

, грн., (78)

где Э — годовой экономический эффект от внедрения новой техники, грн.;

— нормативный коэффициент эффективности капиталовложений (

— нормативный коэффициент эффективности капиталовложений ( = 0,14).

= 0,14).

2015-02-04

2015-02-04 1673

1673