Главное отличие категории «жанр» от категории «род» состоит в том, что если вторая характеризует, как мы могли убедиться, модификации структуры каждого вида искусства под влиянием его внешних связей с другими искусствами, то первая обозначает модификации структуры вида, вызываемые внутренними причинами, сходными во всех его видах, но проявляющимися в каждом своеобразно, в соответствии с его спецификой.

Самым общим образом жанр можно определить как избирательную энергию вида искусства. Энергия эта порождается необходимостью выбора, более или менее осознанного, в творческом акте структуры создаваемого произведения, которая представляется художнику оптимальной для решения данной творческой задачи. Он может выбрать эту структуру среди традиционных, может искать какую-то новую, но так или иначе продуктивный творческий процесс предполагает некое жанровое самоопределение, т. е. осознание художником того, создает он трагедию, комедию или трагикомедию, историческую или бытовую картину, повесть или роман, сонату или симфонию, оперу или оперетту и т. д.

Уже этот ряд примеров показывает, что репертуар жанров чрезвычайно разнообразен, и не только в разных видах искусства, но и в одном и том же; теоретиков искусства это часто приводит в тупик и парализует стремление разработать общую теорию жанра даже в пределах одного вида искусства, не говоря уже об общеэстетическом ее масштабе, — жанр кажется чисто формальным таксономическим «ярлычком», не имеющим какого-либо серьезного, содержательного значения, особенно в наше время, когда абсолютизация свободы творчества и его бессознательного характера привела к отвержению всех надличностных и рационально формулируемых принципов формообразования; и в абстрактном искусстве, и в сюрреалистическом, и в концептуалистском действительно бессмысленно ставить вопрос о жанре произведения, ибо все различия между образными структурами оказываются стертыми, и произведение предстает перед нами как некий фрагмент аморфного потока творческой энергии... Но исчезновение жанра является тут лишь одним из проявлений общего разрыва Модернизма с принципами художественного освоения мира, действовавшими на протяжении всей предшествовавшей истории искусства, и потому является аспектом общеэстетического масштаба проблемы — правомерно ли вообще рассматривать это «антиискусство», по точному определению самих модернистов, как историческую форму искусства или же мы имеем здесь дело с чем-то другим, с иным видом деятельности (независимо оттого, положительно или отрицательно мы его оцениваем).

Вопрос этот будет специальным предметом рассмотрения в последней части нашего курса, а сейчас следует лишь заключить, что в тех исторических пределах, в которых жанровые различия и взаимоотношение жанров имеют определенный эстетический смысл, мы имеем здесь дело с исторической, динамической системой, многомерность которой отражает многомерность самой художественно-творческой деятельности.

В самом деле, последняя, как мы помним, образуется сопряжением четырех деятельностных установок — познавательной, ценностно-осмысляющей, преобразовательной и коммуникативно-диалогической, — и каждая предполагает необходимость выбора художником из множества возможных способов ее реализации какого-то одного, который соответствует замыслу создаваемого произведения — выбору из множества возможных одной конкретной темы, одного сюжета, одного эмоционального строя и т. д. (разумеется, в творческом процессе замысел может меняться, подчас весьма радикально, и тогда меняется выбор соответствующих этим изменениям темы, сюжета, эмоционального состояния).

Так вычленяется несколько рядов художественных структур, закономерно взаимосвязанных в единой топографической картине системы жанров.

а). В познавательной плоскости художественно-образного освоения реальности образуются два жанровых ряда, один из которых обусловлен качественными различиями познаваемых фрагментов действительности, а другой — количественными, объемными: в первом ряду различаются, например, исторический жанр, бытовой жанр, батальный, портрет, пейзаж, натюрморт и т. д., а во втором — рассказ, повесть, роман и романный цикл, стихотворение и поэма, соната и симфония, концертный номер и целостная концертная программа и т. д. Важно иметь в виду, что жанрообразующее значение все эти различия имеют потому, что они влияют на характер целостной структуры произведения, определяя принципы его сюжетного построения, композицию и другие элементы формы. Отсюда становится понятным, почему так часто художники работают в пределах одного какого-то — или преимущественно одного — жанра, как бы специализируясь в использовании этой художественной структуры; так, И. Крамской был портретистом, И. Шишкин — пейзажистом, И. Айвазовский — маринистом, П. Федотов — мастером бытовой картины, В. Суриков — исторической, М. Греков — батальной, И. Машков — натюрморта; А. К. Толстой писал исторические трагедии, а А. Н. Островский — бытовые, Ф. Достоевский — преимущественно романы, а А. Чехов — повести, М. Мусоргский — оперы, а А. Скрябин — симфонические поэмы, А. Тарковский создавал кинотрагедии, А. Сокуров создает киноэлегии, Э. Рязанов — кинокомедии... Даже в тех случаях, когда талант художника многогранен и он с равным мастерством владеет «техникой» работы в разных жанрах, наиболее значительным оказывается, как правило, его творчество в одном из них, например, Л. ван Бетховена — в создании симфоний, а Дж: Вер-

ди — опер, С. Рахманинова — камерных музыкальных жанров, а Д. Шостаковича — монументальных.

Общая структура произведения зависит и от содержания воспроизводимой сферы действительности, и от объема вовлекаемого в творческую реторту жизненного материала: многослойное строение «Мастера и Маргариты» возможно только в монументальном романе, а сюжетно-композиционная однослойность «Собачьего сердца» характерна для небольшой повести. «Жизнь Клима Самгина» отличается от горьковской повести «Трое», а эта последняя — от его же рассказа «Челкаш» тем, что свойственная каждому жанру мера емкости порождает такие типические особенности их строения, как, если говорить упрощенно, эпизодичность сюжета в рассказе, развернутость сюжета в повести, многоплановость сюжета в романе. «Человеческая комедия» как цикл романов есть система высшей степени сложности, по отношению к которой «Отец Горио» или «Утраченные иллюзии» выступают уже как подсистемы, строение которых определяется не только собственными содержательными импульсами, но и необходимостью их сцепления друг с другом; поэтому каждая такая подсистема, при всей ее относительной самостоятельности, является не закрытой, а открытой, и строится с расчетом на ее «стыковку» с другими подсистемами. Так и в живописи: одно то обстоятельство, что в нестеровском портрете братьев Кориных представлены два персонажа, а не один, как в его же портретах И. Шадра или В. Мухиной, имеет структурные последствия для картины, ибо вводит в нее психологический диалог между персонажами; непревзойденные образцы решения этой задачи мы находим в наследии Рембрандта.

Данный принцип процесса жанрообразования действует и в новых видах искусства, развивающихся на наших глазах: так на телевидении художественное творчество, с одной стороны, расширяет масштабы телефильма до огромных сериалов, завоевавших такую популярность, а с другой — сужает его масштаб до размеров клипа (процесс этот аналогичен различию литературных жанров: новелла — роман — романный цикл).

В морфологическом отношении существенно, наконец, и то, что оба ряда жанровых членений, определяющихся познавательными параметрами искусства, скрещиваются друг с другом, так что каждое конкретное художественное произведение выказывает в этой системе координат двоякую жанровую принадлежность: определить произведение как «исторический роман» значит тем самым указать, что это роман, а не повесть и что это роман на историческую тему, а не на современную.

б). Будучи не только познанием жизни, но одновременно выражением ценностного сознания, художник и тут вынужден в

каждом творческом акте локализовать свои выразительные устремления. Даже если он хочет передать в создаваемом произведении всю полноту, сложность и многогранность своего отношения к миру, достичь этой цели он не в состоянии, и тем меньше он способен ее достичь, чем ограниченнее рамки каждого данного произведения. В этом смысле богатство и разносторонность выражаемой художником системы оценок непосредственно зависят от познавательной емкости жанра: отношение А. Пушкина к миру могло раскрыться в «Евгении Онегине» бесконечно полнее и многограннее, чем, например, в «Деревне», «Памятнике» или в эпиграммах на Ф. Булгарина. Однако задачи, встающие перед искусством как выражением мироощущения и мировоззрения художника, не позволяют оценочной энергии творчества довольствоваться теми жанровыми условиями, в которые ее ставит познавательная избирательность искусства, потому его идейная избирательность сама порождает специфический ряд жанровых членений.

Как отметила О. Фрейденберг, уже в античности складываются «две жанровые подкладки, два жанровых аспекта одного и того же сюжета (трагедия — комедия, роман страстей — плутовской роман, эпос — сатира и т. д.), которые восходят... к двойственному восприятию жизни». Эта двойственность отношения характерна вообще для ценностного сознания, поскольку оно должно противопоставлять благо и вред, добро и зло, прогрессивность и реакционность, величие и пошлость, красоту и уродство и т. д.; отсюда формирование в искусстве жанров, служащих прославлению, восхвалению, возвеличению каких-то сторон жизни и, напротив, ниспровержению существующих ценностей, критике, разоблачению, осмеянию. Нужно ли доказывать, что та или иная конкретизация идейно-эмоционального содержания влечет за собой в каждом случае модификацию художественной формы, которая должна адекватно воплотить и точно передать данное содержание? Очевидно, что ода и эпиграмма, гимн и частушка, трагедия и комедия, монументальный памятник и карикатура используют разные, если не диаметрально противоположные, художественные средства для того, чтобы выразить противоположные оценочные отношения человека к миру.

Если мы будем рассматривать эту плоскость жанровых делений еще более пристально, то увидим, что здесь складывается определенный жанровый спектр, в котором можно выделить ступенчатое движение от одного аксиологического полюса к другому. На одном полюсе находятся жанры, воплощающие максимальную степень положительной оценки явлений жизни, — жанры славословящие: таковы гимн, ода, памятник, дифирамб, героическая поэма, героическая опера, храм; на дру-

гом полюсе — жанры наиболее резкого отрицания, сатирические. Между этими полюсами располагаются промежуточные жанровые серии, скажем, жанры, выражающие скорбь по утраченным ценностям: трагедия, реквием, похоронный марш, элегия, мемориальные архитектурные и скульптурные сооружения, а у другого конца диапазона — юмористические жанры, в которых отрицание имеет не уничижающий, а снисходительный, незлобливый, даже дружелюбный и веселый характер: таковы фарс, водевиль, дружеский шарж, шуточная частушка и т. п.; особое место на этой шкале занимают жанровые модификации, которые образуются в результате эпического или лирического поворота сюжетно-тематических жанров: так, определения «роман-эпопея» или «лирическая повесть», «эпическая поэма» или «лирическое стихотворение», «эпическая симфония» или «лирическая симфония» и т. д. обозначают разные аксиологические вариации жанровых структур иной природы (тематической); наконец, аксиологическую же определенность имеют и иронически-пародийные жанры, ибо здесь под видом утверждения ценностей осуществляется их фактическое отрицание.

в). Еще одно направление членения жанров порождается созидательной энергией художественного творчества, которая определяет способы художественно-образного моделирования действительности и способы конструирования этих образных моделей (т. е. принципы построения внутренней и внешней форм искусства). Естественно, что и тут художественное творчество всегда находится в ситуации выбора наиболее эффективного пути решения художественной задачи; в принципе она может быть решена разными способами, в изобилии накопленными историей искусства, хорошо известными художнику и видоизменяемыми им, если это ему желательно. Типология образных моделей характеризуется определенным соотношением единичного с общим, потому что возможны разные варианты этого соотношения.

1). Единичное в образе откровенно и безусловно преобладает над общим; это имеет место тогда, когда за образом стоит реальный прообраз — действительно произошедшее событие, всем известное лицо, подлинный предмет. Какова бы ни была поэтому мера обобщения, какой бы «общий смысл» ни вкладывался в изображение этого единичного, один тот факт, что изображаемое было и есть, а не просто может быть, заставляет единичное резко перевешивать сопряженную с ним идею. Жанровым закреплением такой структуры художественного образа является в литературе художественный очерк, в котором наиболее ярко выражена такая пропорция единичного и общего, и жанр автобиографического повествования (типа классических романов Л. Толстого или М. Горького), а в других искусствах ставшие в

наше время популярными жанры документальной пьесы и художественно-документального фильма, жанр художественного репортажа в фотоискусстве, жанр этюда с натуры в живописи, графике, скульптуре...

2). Нарастание роли общего, идейно-концептуального в образе приводит к появлению новой жанровой структуры. Она отличается известными равновесием и равноправием общего и единичного. Здесь образ обнаруживает плотную «пригнанность» к идее, изображенное тесно слито со смыслом, в чувственно-воспринимаемом облике изображенного единичного предмета нет ничего, что не было бы обобщенным значением образа. Единичное существует не само по себе, как феномен реальности, а как представитель общего, и оттого на смену документально-точному изображению реальных фактов, явлений, событий, лиц приходит вымысел. Он-то и снимает все преимущества, которыми в первом случае единичное обладало перед общим, он-то и заставляет ценить единичное за то, что оно несет в себе общее, иначе художественный вымысел становится просто-напросто обманом. Жанрами, закрепляющими такой тип художественного моделирования, являются большинство повествовательных жанров литературы, жанры театра и киноискусства, которые можно условно назвать жизнеподобными, композиционная картина, композиционный портрет, композиционный пейзаж в живописи {композиционное значит в данном случае сочиненное, а не написанное с натуры).

3). Стремление сделать роль обобщающей идеи еще более высокой приводит к тому, что ей становится тесно в рамках хотя и созданных свободной игрой воображения, но все-таки жизнеподобных образов. Сам принцип жизнеподобия стесняет, сковывает потребности воплощения определенного рода идей, таких, скажем, которые нужно было выразить Э. Гофману, или Н. Гоголю, или М. Врубелю, или Н. Римскому-Корсакову, или М. Салтыкову-Щедрину, или Л. Андрееву; тогда фантазия получает право оторваться от следования логике реальной жизни и творить фантастическое. Так рождается серия сказочных жанров — от фольклорной волшебной сказки до философских сказок Дж. Свифта, Вольтера, А. Франса, А. де Сент-Экзюпери, Е. Шварца. Перевес общего над единичным выражается не только в пренебрежении, так сказать, к формам реального бытия, которое проявляет сказка, противопоставляя логике действительного мира свою иррационную логику мира фантастического, но и в том, с какой откровенностью раскрывает этот жанр свою истинную цель:

Сказка ложь, да в ней намек,

Добрым молодцам урок.

Как видим, сконструированный искусством фантастический мир образов нисколько не претендует на то, чтобы казаться реальным, напротив, он утверждает себя как вымысел, как игру, цель которой — преподать «добрым молодцам урок», воплотить умную и благородную идею.

4). Дальнейшее наращивание обобщенного содержания образа приводит к тому, что оно начинает до такой степени перевешивать чувственную конкретность, что в эту последнюю идея вообще уже не может вместиться, хотя и оторваться от единичного она не может. Жанровая структура такого типа может быть названа символической, и к ней применима замечательная характеристика той исторической формы искусства, которую Г. Гегель назвал символической. В наше время представляется, однако, несомненным, что символический тип образности не является достоянием одного древневосточного искусства или же того недолговечного стиля, который именовал себя «символизмом» на рубеже XIX и XX столетий. Символический способ художественного моделирования, как и всякий другой, становится основополагающим в определенном методе или стиле только потому, что он уже существует как некая жанровая структура, которой может быть придано сверхжанровое, абсолютизирующее ее права, значение.

5). Образное строение искусства выдерживает, однако, еще более сильный напор обобщающего идейного содержания, который делает совсем уж тонкой и непрочной связь идеи и образа, общего и единичного. Единичному отводится при этом совершенно пассивная или даже жертвенная роль — в лучшем случае оно должно лишь принести на своих плечах идею и скромно отступить в тень, в худшем — оно способно на самоуничтожение во имя свободного, ничем не отягченного и не измельчаемого провозглашения идеи. Я имею в виду тот тип образных моделей, которые обычно называются аллегорическими и которые получили в истории художественной культуры весьма широкое и прочное жанровое узаконение: таковы басня и притча — жанры, сформировавшиеся в глубине веков и дожившие до наших дней (сошлемся хотя бы на потрясающие трагедийные притчи Ф. Кафки и на мудро-иронические басни Ф. Кривина), такова аллегория в изобразительных искусствах (эстетика классицизма говорила об аллегорическом жанре как одном из самых достойных) и в драматургии. Эта группа жанров дает такой перевес общему над единичным, что ее можно было бы назвать антидокументалистской; тем самым она завершает рассматриваемое нами направление жанрового членения — в искусстве на этом пути дальше дороги уже нет, ибо полное исчезновение единичного и самоочищение от него общего оказывается свойст-

венным научно-теоретическому, а не художественно-образному отражению действительности.

Если мы обратимся, наконец, к тем сторонам художественной деятельности, которые образуют внешнюю форму искусства (речь идет о конструктивных силах художественного творчества и о его знаково-коммуникативных возможностях), то окажется, что никакой самостоятельной роли в образовании жанров они не играют. И неудивительно, ведь вся их вариационная энергия уходит на процесс художественного видообразования.

Как видим, жанровые членения искусства отнюдь не являются ни хаотическими, ни чисто условными. При всей гибкости перегородок между жанрами, при всей их проницаемости для взаимных проникновений, при всем непостоянстве этих границ в историческом процессе взаимодействия жанров непреложной остается объективная качественная определенность жанра как структурной модификации вида искусства. При этом не поленюсь еще раз подчеркнуть: наличие такой качественной определенности не препятствует тому, что между «чистыми» жанровыми образованиями существуют и переходные формы, и смешанные, и гибридные; тяготение к тем или к другим зависит и от индивидуальной склонности художника, и от общих творческих принципов, лежащих в основе разных художественных направлений. Бессмысленно спорить в наше время о том, что лучше, — чистые или смешанные жанровые образования (хотя такие споры, как ни странно, подчас еще возникают) и тем более отрицать наличие объективных законов жанра только потому, что границы между жанрами подвижны, а не абсолютны.

Так выясняется, что жанр есть общая категория морфологии искусства и что его многозначность и разноплановость глубоко закономерны, так как порождены многогранностью структуры искусства. Вместе с тем в каждом виде искусства общие законы жанровой дифференциации действуют особым образом, в зависимости оттого, какая грань структуры художественной деятельности имеет в данном виде искусства определяющее значение, а какая — второстепенное. Поэтому каждый вид искусства имеет собственный «набор» жанров, в котором рядом с жанрами, общими для целого семейства искусства, находятся жанры, специфические только для данного вида. А это означает, что анализ конкретной жанровой структуры каждого вида искусства выходит за пределы сферы компетенции эстетической теории и входит в проблематику теоретических разделов искусствоведческих наук. Однако теория каждого вида искусства способна решить такую задачу лишь при условии, что эстетика предоставит ей научно обоснованное понимание жанра как единой для всех искусств морфологической категории.

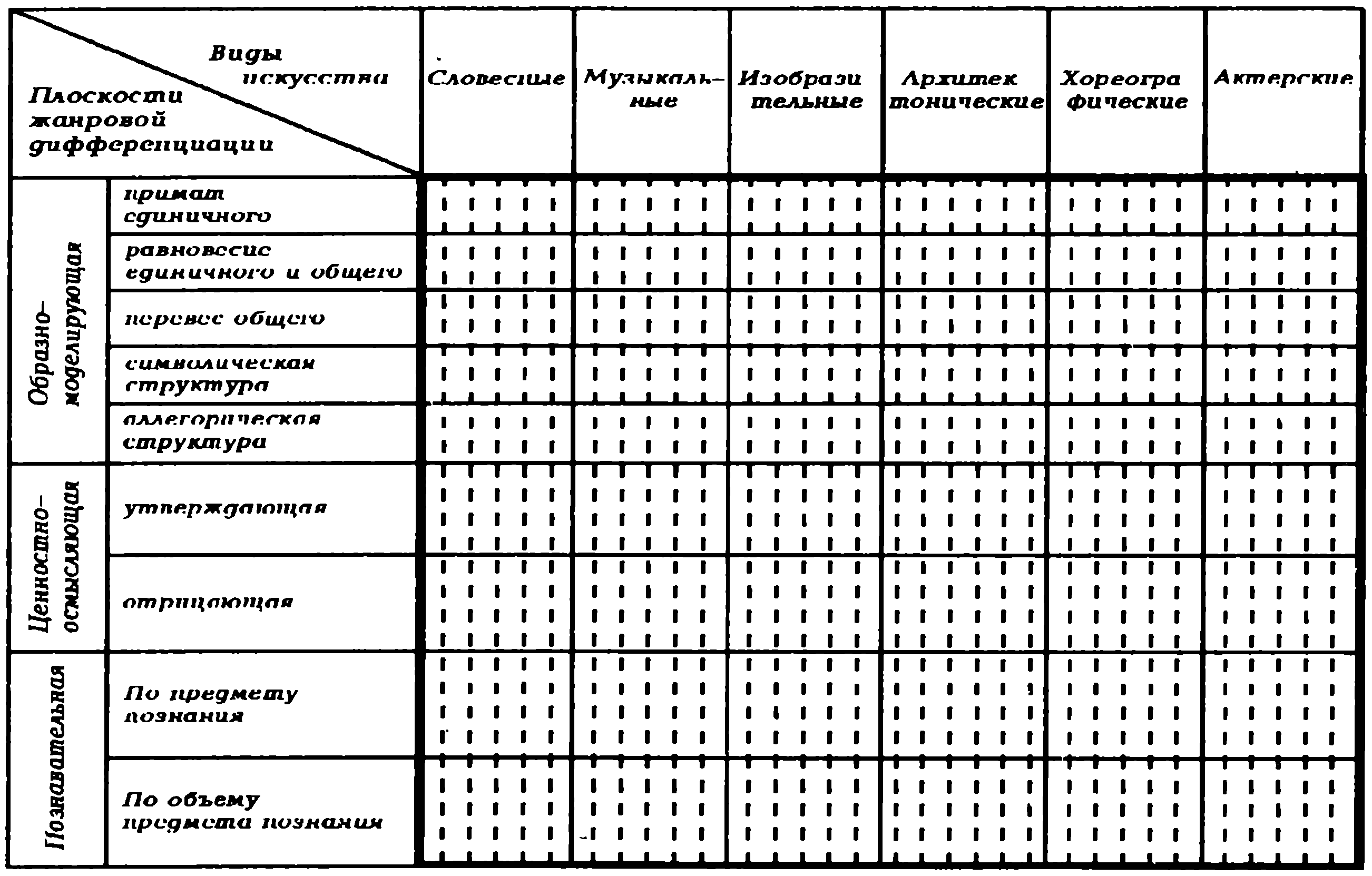

Общая картина жанровой дифференциации системы искусств может быть зафиксирована в таблице:

2015-04-30

2015-04-30 2049

2049