Ох уж этот Аристотель!

Дмитрий Яковлевич Фащук (род. 1952), доктор геогр. наук, вед.научн. сотр. Института географии РАН.

С античных времен на протяжении многих веков научная мысль в естествознании находилась под влиянием непререкаемого авторитета Аристотеля (384–322 до н. э.). Один из его поклонников писал: «Восхвалять дарование Аристотеля я почитаю лишним, потому что напрасный труд — помогать Солнцу светом факела». Действительно, гениальные догадки ученого о природе многих явлений поражают современных ученых. Так, в трактате «Метеорологика» он утверждал, что вода испаряется с поверхности моря под действием солнечных лучей, и отмечал: «Мы всегда ясно видим, что вода, поднявшаяся в воздух, опускается снова. Даже если то же самое количество не возвратится в течение года и именно в этой стране, то через определенный срок все, что было унесено вверх, будет возвращено». Это же современная трактовка гидрологического цикла — круговорота воды на планете, один к одному! Кстати сказать, слово «метеорология» происходит от греческого «tameteora», что означает «предметы в воздухе».

|

|

|

А чего стоит утверждение Аристотеля о том, что «соленость морской воды заключена в некоей примеси»! По этой причине «... соленая вода весит больше пресной», она «более густая», «настолько, что груженые корабли, которые в реках едва не тонут, в море с тем же грузом хорошо держатся на воде и удобны в плавании». Значит, Аристотель имел представление о плотности воды (сейчас это основное понятие динамической океанологии) и задолго до Архимеда (287–212 гг. до н. э.) видел физическую основу его будущего закона.

Но у великого ученого были и досадные научные заблуждения, которые иногда, как ни странно, стимулировали познание окружающего мира.

Обитаемые миры и земля антиподов

Когда семнадцатилетний Аристотель впервые прибыл в Академию Платона, глава школы отсутствовал и его замещал ЭвдоксКнидский (400–347 до н. э.). Этот ученый муж прославился тем, что разработал теорию тепловых поясов нашей планеты, основанную на идее о шарообразности Земли. Он обратил внимание на то, что солнечные лучи в приполярных районах падают под более острыми углами к поверхности, чем в экваториальных. Таким образомЭвдокс объяснил, почему земля и воздух на юге и на севере нагреваются неравномерно, и ввел термин — климатические зоны (от греч. klima — наклон). Сообразительный Аристотель стал активным сторонником этой теории и разделил земной шар, в зависимости от продолжительности дня, на пять климатических поясов: экваториальный, «необитаемый вследствие жары», два приполярных, «необитаемых вследствие холода» и два промежуточных — «умеренных, обитаемых».

|

|

|

Границы этих поясов почти век спустя, в 250 году до н. э., установил греческий математик и философ Эратосфен (296–194 до н. э.). По его пионерским, но удивительно точным вычислениям окружность Земли составила около 25 000 миль (по современным данным — 24 860 миль). Жаркая зона занимает на ней 48°. Двадцать четвертый градус к северу и югу от экватора был обозначен как «линия тропика», холодные зоны занимали по 24° от полюсов, ограничиваясь «северным и южным полярным кругом», а умеренные области располагались между тропиками и полярными кругами. За эти выводы Эратосфена заслуженно считают «отцом географии», но мало кому известно, что у своих завистливых современников он снискал еще два презрительных, с их точки зрения, прозвища — Бета и Пентатлос (Пятиборец). Первым снобы-профессионалы указывали на второстепенность его роли во многих областях науки, в том числе математике. Второе проистекало из раздражения по поводу разносторонности интересов ученого и широты его знаний, которая была непостижима для посредственных специалистов узкого профиля. На самом деле, этими прозвищами античные «доброжелатели», сами того не подозревая, лишь подчеркивали неординарный стиль мышления гениального мыслителя.

Интересно, что расчеты Эратосфена никак не повлияли на мнение выдающегося географа Римской империи Страбона (64/63 до н. э.—23/24 н. э.). Соглашаясь с Аристотелем в том, что Земля делится на зоны, по-разному пригодные для жизни, этот ученый муж почему-то решил, что южная граница обитаемой области проходит по 12°30' с. ш., а северная — в 400-х милях к северу от Черного моря. Исходя из этого, Страбон пришел к выводу, что «ни одно из людских сообществ, существовавших в Европе севернее Альп, не могло приобщиться к цивилизации, так как жизнь там сосредотачивалась вокруг костров, огонь в которых нужно было постоянно поддерживать».

Аристотель доказывал, что экваториальная зона Земли необитаема из-за жары. Действительно, по мере движения из Греции по направлению к экватору температура воздуха сначала повышается: абсолютный максимум температуры (+58° в тени) отмечен учеными в одном из пунктов Ливии (район Эль-Азизия) — на 32 с лишним градуса севернее экватора. Если даже в этом районе так жарко, что бедные ливийцы (африканцы) обгорают до черноты, полагали древние ученые, то у экватора и подавно все живое сгорело. Там остались сплошные угольки, а море кипит. Жалко, что до южной умеренной зоны не добраться через тропическое пекло, а то было бы интересно посмотреть, как тамошние обитатели, антиподы, ходят вниз головой! Так наивно рассуждали мужи науки во времена Аристотеля, и это заблуждение сохранялось вплоть до конца средних веков.

В 168–165 до н. э. глава библиотеки города Пергама, КратесМалосский, предложил гипотезу, созвучную с представлениями Аристотеля о распределении жизни на нашей планете. Он изобразил на глобусе четыре массива суши, разделенных полосами океанов. В северном полушарии симметрично друг другу располагались в виде развернутого плаща «ойкумена» (обитаемая земля) и «земля периэков» (рядом живущих) — аналоги Северной Америки. По другую сторону экваториального океана также симметрично были помещены «земля антеков» — прообраз Австралии и «земля антиподов» — прообраз Южной Америки. Любопытно отметить, что гипотеза Кратеса послужила идеологической основой для известной эмблемы царской власти у византийских императоров — державы, имеющей форму шара, опоясанного пересекающимися полосами — океанами. Позже ее позаимствовали у Византии русские цари.

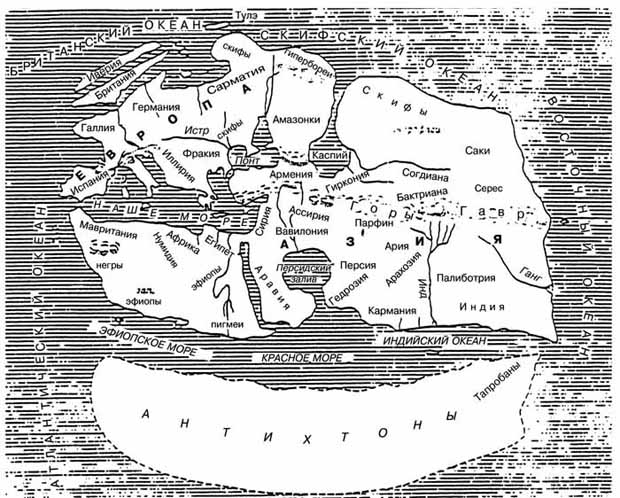

Рис. 1. Карта Земли ПомпонияМелы (43 г. н.э.)

Спустя почти четыре века после Аристотеля, в 43 году, к гипотезе Эвдокса и Аристотеля о делении Земли на тепловые пояса присоединился римский географ Помпоний Мела, а еще через триста с лишним лет, в IV—V веках, — африканец греческого происхождения, бывший префект Испании и проконсул Африки Амбросий Феодосий Макробий. Оба географа пользовались этой гипотезой при создании своих картографических произведений (рис. 1 и 2). К северной ойкумене Мела и Макробий относили Азию, Европу и Африку. На юге им противостояла еще неведомая суша — Земля антихтонов (противоживущих), или Земля антиподов. Все эти земли окружал единый беспредельный Мировой океан, который на севере назывался Британским и Скифским, на юге — Индийским, на западе Атлантическим, на востоке — Восточным. Даже Каспий считался заливом северного, Скифского, океана.

|

|

|

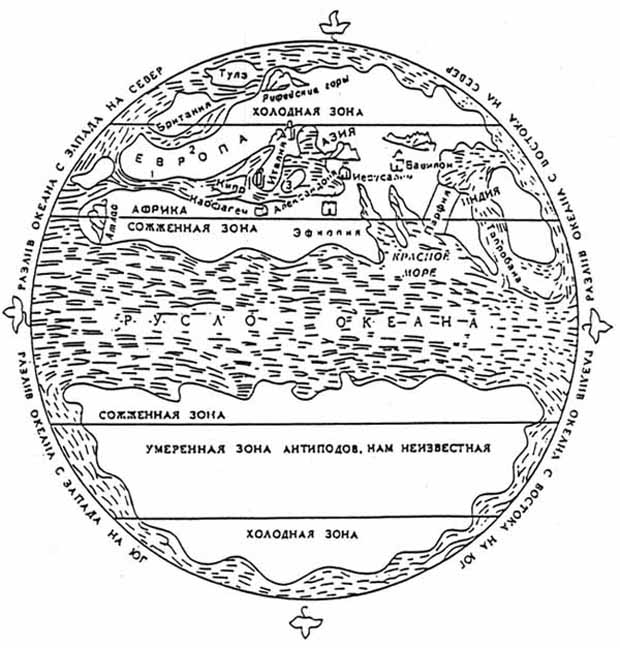

Рис. 2. Карта Земли Макробия (V в. н.э.)

В комментариях к карте Макробий отмечал: «Земля охвачена и окружена как бы поясами, два из которых, наиболее удаленные один от другого... скованы льдами; средний же и наибольший пояс высушивается жаром Солнца. Два пояса обитаемы; из них жители южного обитаемого полюса, ступая, обращены к нам подошвами ног, не имеют отношения к нашему народу... Ведь вся та земля, которую вы населяете, суженная с севера на юг и более широкая в стороны, есть, так сказать, небольшой остров, омываемый морем...». Таким образом, из-за существования среднего жаркого пояса, общение жителей северного полушария с населением южного, лежащего за «Берегом Корицы» (полуостровом Сомали), невозможно. Там живут одинокие «антеки» и «антиподы», которые, к счастью, «не могут упасть в небо, так как ничто не может падать вверх». Ну и слава Богу!

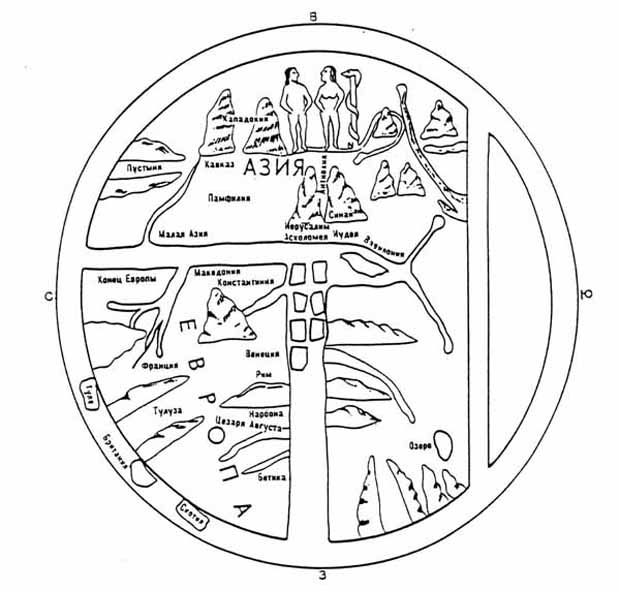

Рис. 3. Туринская карта мира (1080 г.)

Представления Аристотеля о границах жизни на планете сохранялись и в раннем средневековье, хотя картографам того времени было явно не до географии населения. Полагая, что Земля — это плоский диск, закрепленный над водами и накрытый сверху хрустальным небосводом, они не очень заботились о достоверности своих произведений, а интересовались в первую очередь местонахождением библейского Рая, истоков Тигра и Евфрата, местообитанием библейских народов Гога и Магога и прочими животрепещущими теологическими проблемами. В середине господствовавших в то время монастырских карт-колес обязательно помещался Иерусалим — место «гроба Господня», а ориентировались они по востоку. Кстати говоря, отсюда произошло само понятие «ориентироваться» — определять направление на восток. По этой же причине алтарь, или престол, — жертвенник (от лат. altus — высокий) в христианских храмах располагается в восточной части.

|

|

|

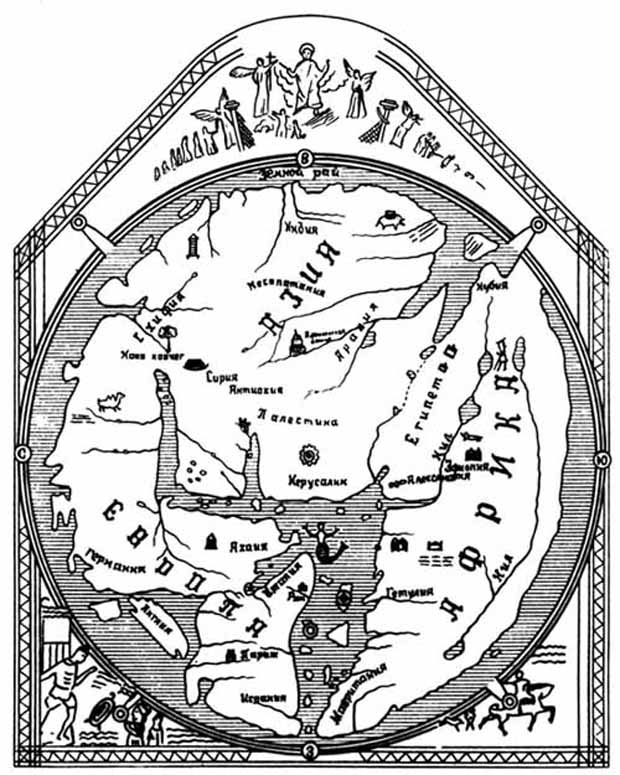

Рис. 4. Герефордская карта мира (1260 г.)

Вверху монастырской карты показывали библейский Рай с фигурками Адама и Евы. Ее пространство обычно делили на 12 секторов — «ветров», главные из которых именовались «Оксиденс» (запад), «Ориенс» (восток), «Септентрио» (север), «Меридиес» (юг). Ойкумена изображалась на таких картах в виде трех материков: Европы, Азии и Африки, граница между которыми имела вид большой буквы Т. Ее основание представляло Средиземное море, верхняя черта обозначала Дон, Азовское, Черное, Эгейское моря и Нил, которые древние географы считали границами между материками. Внешний овал с вписанной буквой «Т» соответствовал океану, окружавшему сушу. Такие карты принято называть картами типа «Т-О» (рис. 3 и 4). На одной из них — Туринской (1080 год), отголоском античных идей Эвдокса и Аристотеля, на Южном полюсе изображен четвертый материк, населенный народом антиподов. Почему они существуют и не падают, в легенде карты объяснялось очень просто — «Такова воля Божья!».

Кипящий океан

Трудно поверить в то, что Аристотель и его современники ничего не знали об успешной финикийской экспедиции Ганона вокруг Африки, снаряженной в Карфагене почти на два столетия раньше (596 г. до н. э.) египетским фараоном Нехо II. Возможно, они разделили сомнения Геродота — большого скептика, описавшего этот поход по рассказам египетских жрецов в 450 г. до н. э., но так и не поверившего в его реальность. Так или иначе, но заключение древних греков о том, что «море на экваторе кипит», породило бездну суеверных страхов и сомнений в отношении южных широт у многих поколений мореплавателей, затормозив на долгие годы исследования южных районов Мирового океана. Преодолеть их морякам удалось только два тысячелетия спустя.

В 1415 году сыновья португальского короля Жуана I захватили мусульманскую твердыню на южном берегу Гибралтарского пролива — крепость Сеуту, и тем самым обеспечили своему папаше господство над Гибралтаром. В 1420 году третий из пяти штурмовавших Сеуту сыновей короля, принц Энрике (1396–1460), воздвиг на мысе Сан-Висенти замок Сагриш. Там, на самой западной точке Европы, расположились школа космографии, астрономическая обсерватория и морской арсенал, там велась подготовка португальских мореходов к завоеванию Марокко и дальним плаваниям в поисках «Индий». (Так называли в средние века большую часть Азии, включавшую собственно Индию, Бирму, Китай, Японию, Молуккские острова, Индонезию и даже Эфиопию.)

Принц Энрике вошел в историю как Генрих Мореплаватель, а выпускники его школы с 1432 по 1458 год открыли все острова Азорского архипелага. Одновременно для прохода на юг португальцы настойчиво, в течение двенадцати лет, штурмовали мыс Юби — самую западную точку Африканского континента, расположенную на побережье Сахары. Арабы считали его непреодолимым для мореходства и называли «Нун» (нет). На арабской карте тех времен южнее этого коварного мыса была изображена рука дьявола, поднимающаяся из воды, — о каких исследованиях океана в южном направлении могла идти речь!

Корни суеверий португальских и арабских моряков уходят в далекие античные времена, когда создатели теории климатических поясов решили, что у экватора вода кипит и жизнь невозможна. Остается только поражаться, насколько был велик авторитет Аристотеля даже в средние века. Доходя до низкого песчаного мыса Юби, расположенного на 26°7' с. ш., моряки встречали у его подножья мощные водовороты с белыми пенящимися гребнями волн. Их создавало сильное течение, направленное вдоль берега на юг. Матросы принимали буруны за кипящую воду, и среди них поднималась паника. С криками: «Нет!» команды требовали прекратить плавание, и суда поворачивали назад. Так было не только с «дремучими» арабами, но и с опытнейшими и образованнейшими португальскими капитанами — выпускниками школы в Сагрише.

В 1433 году такой же бунт случился и на корабле самого способного ученика — щитоносца принца Энрике Жила Эаниша, вынудив его прервать экспедицию. Но уже в следующем году, по совету учителя, Эаниш, не доходя до мыса Юби, взял курс на запад в открытый океан и плыл, пока земля не скрылась с глаз, а южнее широты «неприступного» мыса вновь повернул на восток к берегу, обогнув таким образом препятствие и избавив моряков от созерцания ужасной картины «кипящей воды». Так был пройден, наконец, злополучный мыс, получивший от капитана Эаниша имя Бохадор — от слова «бохар» (объезжать), и развеяно одно из заблуждений гениального классика античной науки.

Только после этого португальцы продолжили обследование африканского побережья. В 1488 году БартоломеуДиаш достиг самой южной точки Африки — мыса Кабу-ду-Инфанти (ныне мыс Агульяш, или Игольный), обогнул Африку и попал в Индийский океан. А уже в 1498 году земляк Бартоломеу — Васко да Гама (1469–1524), следуя его курсом, впервые восточным путем (через Индийский океан) достиг «Индий». Кстати, БартоломеуДиаш во время своего плавания ошибочно принял за самую южную точку Африки мыс, названный им Кабу-Торментозу — мыс Бурь. Впоследствии дальновидный король Португалии Жуан II, поняв всю важность такого открытия, переименовал его в Кабу-ди-Эсперанца — мыс Доброй Надежды.

«Дыхание водорослей»

Не прошло и двадцати лет после открытия Америки Колумбом, как в 1508 году испанские капитаны, огибая Кубу, севернее мыса Канаверал столкнулись с мощной океанической «рекой», которую каравеллы, следовавшие на юг, с трудом преодолевали даже при попутном ветре и под всеми парусами. В 1513 году этот феномен описал испанец Понс де Леон, и к 1519 году Гольфстрим был уже настолько хорошо известен, что по дороге в Новый Свет кормчие золотой армады стали держаться ближе к экватору. Испанские капитаны быстро сообразили, что попасть в Америку можно значительно быстрее, используя струю Северного Экваториального (пассатного) течения.

К северу от этой области в северном полушарии лежит зона штилей, названная испанскими моряками «конскими широтами». Дело в том, что после открытия американского материка испанцы стали завозить туда из Старого Света огромное количество лошадей, которые наводили ужас на местных индейцев, никогда ранее не видевших таких «чудовищ». Караваны, сбиваясь с пути, часто попадали в зоны безветрия. В этих случаях плавание затягивалось на многие месяцы, корма для лошадей не хватало, и в океан выбрасывали тысячи трупов несчастных животных.

Кстати сказать, в 1565 году испанский монах Андрес де Урданета высказал любопытное предположение: система циркуляции вод в северной половине Тихого океана подчиняется тем же законам, что и в Северной Атлантике, где корабли идут от берегов Кубы и Флориды к Европе в струе Гольфстрима и Северо-Атлантического течения. Догадка, как известно, оказалась верной. Поднимаясь от Филиппинских островов на северо-восток до 40° с. ш., корабли трех экспедиций Урданеты попадали в струю течения Куросио, выносившую их в полосу устойчивых попутных западных ветров в сторону Северной Америки. Так был открыт путь через Тихий океан с запада на восток — из Азии в Северную Америку. После этого все европейские мореплаватели, исследователи Тихого океана, возвращались домой именно так.

Первым феномен пассатов (нем. passat — устойчивый, надежный, постоянный) попытался объяснить Мартин Листер (ок. 1638–1712). Этот ученый следовал очередному заблуждению Аристотеля, почему-то заключившему, что причина всех ветров состоит в «дыхании» (эманации). В 1684 году Листер представил Лондонскому королевскому обществу эти ветры как следствие дыхания... саргассовых водорослей: «...потому, что вещество этого Ветра, происходя (как мы полагаем) от дыхания только одного Растения, должно быть постоянным и однородным, тогда как огромное многообразие Растений и Деревьев на суше должно порождать смешанное вещество Ветров».

Всего через два года это заблуждение опроверг Эдмонд Холли (1656–1742). Он детально описал ветры над Мировым океаном в статье «Исторический обзор пассатов и муссонов, наблюдаемых в тропиках и притропических морях, с попыткой определить физическую причину сказанных ветров». После этого ученые стали подсмеиваться: мол, если бы Листер описал пассаты не как дыхание растений, а как дыхание антициклона, он внес бы весомый вклад в теорию атмосферной циркуляции.

Действительно, сегодня мы знаем, что над нашей планетой по обе стороны от экватора, между 25° и 35° широты и на полюсах, формируются устойчивые субтропические и полярные зоны высокого давления. Над самим же экватором и над широтами примерно 60° в обоих полушариях располагаются устойчивые области пониженного давления. Из-за разности давлений между этими широтными поясами и формируются устойчивые ветры — пассаты. В северном полушарии они имеют северо-восточное, а в южном — юго-восточное направление, независимо от времени года.

Ширина зоны пассатной циркуляции в Тихом океане, например, достигает 3600 км (до 60° — между 30° северной и южной широты) и может мигрировать в направлении север — юг в пределах 5°—10°. Так как меридиональные контрасты температуры здесь невелики, то в зоне пассатов сильных ветров и штормов обычно не наблюдается. В средних же широтах, в зоне пониженного давления, в это время формируется устойчивый западно-восточный атмосферный перенос, в направлении которого смещаются циклоны и антициклоны. Это определяет здесь (примерно на 40° с. ш.) очень неустойчивую ветровую обстановку — «ревущие сороковые». Между ними и зоной пассатов и располагается зона штилей — «конские широты».

Природа морских течений

В 1697–1699 гг. в Лондоне были опубликованы дневники английского пирата—натуралиста Уильяма Дампира (1652–1715), который на рубеже XVII—XVIII веков под «Веселым Роджером» успешно бороздил воды трех океанов, «зачищая» их от зазевавшихся лиссабонских купцов. «Плавание вокруг света» — так назывался его труд. Кроме яркого живого описания дальних заморских стран он содержал главу «Рассуждение о пассатах, бризах, штормах, временах года, приливах и течениях жаркого пояса всего света». Опус пирата стал бестселлером XVIII века, а его автор — членом Лондонского королевского общества. Схемы ветровой циркуляции в тропических широтах Мирового океана, составленные Дампиром, по сей день практически не нуждаются в корректировке, а выявленные им связи между господствующими течениями и ветрами дали основание английским ученым считать этого последователя Билли Бонса отцом науки океанографии. Таким образом, еще в 1699 году, подводя итоги своих пиратских похождений и рассуждая на досуге о ветрах, бризах, штормах, приливах и течениях, помогавших Дампиру в нелегком труде, сей благородный муж совершенно справедливо заключил, что первопричиной основных океанических течений является ветер. Заключение по тем временам было, прямо скажем, революционным, так как умы естествоиспытателей даже в XVII веке все еще были под гипнотическим влиянием все того же Аристотеля. Классик еще в IV в. до н. э. ошибочно (как и в случае с природой ветров) заключил, что причина океанических течений кроется в гидрологическом цикле: испарение в тропиках, мол, понижает здесь уровень океана, а дожди в приполярных областях его повышают, в результате чего морские воды перемещаются от высокого уровня (на полюсах) к более низкому (в тропиках).

Еще более наивные мысли Аристотель высказывал в отношении природы течений между внутренними морями: от Меотиды (Азовское море) через Понт (Черное море) в Эгейское, Египетское, Сицилийское, Сардинское и Тирренское моря. Она состояла... в последовательном возрастании глубины этих морей. Остается только удивляться, как в это могли поверить такие серьезные ученые античности, как Эратосфен и выдающийся географ Римской империи — Страбон.

Возвращаясь к Дампиру, отметим, что в 1699 году Британское адмиралтейство доверило пирату, только что ставшему членом Лондонского королевского общества, руководить экспедицией к берегам открытой Тасманом Новой Голландии — западному побережью Австралии. Гербарии и описания птиц, привезенные Дампиром в Англию, несмотря на кораблекрушение, которое его корабль потерпел при возвращении, дали начало развитию орнитологических исследований, а также изучению растительного мира пятого континента. Интересно, что после этого плавания герой был осужден за потерю корабля и жестокое обращение с матросами, но уже в 1703 году продолжил свой пиратский промысел в Тихом океане. Между прочим, Дампир обеспечил пищей творчество Даниэля Дефо (ок. 1660–1730), высадив за какую-то провинность своего парусного мастера Александра Селкирка (прототипа Робинзона Крузо) на необитаемом острове Хуан-Фернандес. В 1708–1711 годах гениальный пират был кормчим в экспедиции, снявшей Робинзона с острова. Заодно ребята захватили испанский золотой галеон с добычей в двести тысяч фунтов, которую до самой смерти Дампира так и не сумели поделить.

В поисках южного материка

Естественно, что картографические упражнения средневековых географов, основанные на заключениях Аристотеля и его коллег, не остались незамеченными в среде неугомонных мореплавателей последующих времен. С середины XVIII ведущие государства Европы в надежде приобрести новые колонии начали лихорадочные поиски южного материка. Его северные границы на картах того времени можно было увидеть в Тихом океане до 30°, а в Атлантике и Индийском — до 40° и 50° ю. ш. Таким образом, сегодня можно с уверенностью утверждать, что большинство морских географических открытий, сделанных в XVIII—XIX веках, произошли благодаря Аристотелю.

В 1568–1570 годах экспедиции, возглавляемые двадцатидвухлетним испанским кавалером АльвароМенданья де Нейра, в поисках Южного материка открыли Соломоновы и Маркизские острова. Здесь не обнаружили ни золота и серебра, ни жемчуга и алмазов, поэтому отнесли эти участки суши, как и множество других в Тихом океане, к никчемным землям — tierrassinprovecho.

Преемнику Менданьи — Педро Фернандесу де Киросу — открыть второй Новый Свет также не удалось, хотя за настойчивость и искренность в достижении цели его прозвали Колумбом Австралии. Зато Кирос обнаружил девять атоллов архипелага Туамоту и достиг архипелага Новые Гебриды, ошибочно приняв один из его северных островов за берег искомой Южной Земли Святого Духа — TerraAustraldelEspiritoSanto. В отличие от современников Кироса, историки прозвали его морским Дон-Кихотом, так как до самой смерти он верил, что из основанной им на этом острове столицы якобы Южного материка — Нового Иерусалима, «христианская благодать излучается во все концы необъятной Земли Святого Духа». В действительности остров был в два раза меньше Сицилии, а его столица представляла собой бандитское гнездо, обиталище трехсот отпетых головорезов, искателей легкой наживы, которых Кирос собрал на ближайших островах, приняв за «праведников — воинов Святого Духа».

Несмотря на все иллюзии, один из участников экспедиции Кироса 1605 — 1606 годов, португалец Луис Ваэс де Торрес, в ходе плавания успел заглянуть на Новую Гвинею. Пройдя вдоль ее южных берегов (северные были описаны в 1526 году его земляком Жоржи диМенезишем), Торрес, сам того не подозревая, установил, что Новая Гвинея — не часть Южного материка, а огромный остров. Испанские власти из стратегических соображений скрыли этот факт. Мир узнал о нем только через полтора века, и тогда пролив между Новой Гвинеей и самой северной оконечностью Австралии, полуостровом Кейп-Йорк, был назван именем Торреса.

Усилиями голландских капитанов, обслуживавших Ост-Индскую Компанию, между 1622-м и 1629-м годами было открыто и описано западное побережье Австралии, но сам континент они так и не обогнули. Их дело полтора столетия спустя завершил англичанин Джеймс Кук.

В 1642–1643 годах моряк-самоучка Абель Янсзон Тасман открыл Землю Вандимена (Тасманию), приняв ее за выступ Австралийского материка, обследовал северо-западные и северные берега Австралии, Новую Гвинею, дошел до Новой Зеландии, Новых Гебрид, островов Тонга и Фиджи, но Южной Земли так и не увидел. (В дальнейшем Кук переоткрыл эти земли и точно нанес их на карту.) Тем не менее именно Тасман нашел новый короткий морской путь из Индийского океана в Тихий в полосе устойчивых западных ветров сороковых широт (Течение Западных ветров). Он же предположил, что океан южнее Тасмании простирается до сороковых и пятидесятых широт.

В 1764–1769 годах три английские экспедиции совершили кругосветные плавания в поисках Южного материка. При этом половина открытых островов Океании была открыта повторно, но на этот раз точно зафиксирована на картах и провозглашена владениями Британской короны. Первой экспедицией (1764 год) командовал коммодор Джон Байрон — дед знаменитого поэта, второй (1766 год) — СамуэлУоллис, а третьей (1766 год) — Филипп Картерет, открывший остров Таити. Южную землю англичане так и не нашли.

В 1766 году юрист, мушкетер, дипломат, математик Луи Антуан де Бугенвиль возглавил первую французскую кругосветную экспедицию, в ходе которой Южная Земля так и не была найдена, но зато были созданы точные карты Магелланова пролива, закартирован архипелаг Туамоту, остров Таити объявлен французским владением (через девять месяцев после того, как Уоллис объявил его английским), а также вторично открыты и нанесены на карту Соломоновы острова. Интересно, что после первого открытия в 1567 году испанцем АльвароМенданьей они были «потеряны» на двести лет из-за ошибок в определении местоположения.

В ответ на успехи конкурентов Лондонское королевское общество в 1768 году организовало очередную экспедицию в Южные моря под руководством капитана Джемса Кука. К весне 1770 года ею была составлена точная карта побережья Новой Зеландии. Выяснилось, наконец, что Новая Зеландия не часть Южного материка, а два больших острова, разделенных проливом. Кроме того, было обследовано и положено на карту восточное побережье Австралии, названное Новым Южным Уэльсом, а также подтверждено (через 160 лет после открытия Торреса) наличие пролива между Австралией и Новой Гвинеей. Таким образом, контур Новой Голландии (Австралии) после первого плавания Кука замкнулся, а в Коралловом море появилась западная дуга Большого Барьерного рифа. Несмотря на то что Австралию и Новую Зеландию открыл не Кук, англичане начали заселять их только после его плавания.

В 1772–1774 годах вторая экспедиция под руководством Джеймса Кука вдоль и поперек обследовала моря высоких широт Южного полушария, но признаков материка не обнаружила. 30 января 1774 года корабль Кука находился всего в 200 км от Антарктиды, но сплошной ледяной барьер не позволил ему продолжить движение на юг.

Только в 1819 году Ф. Ф. Беллинсгаузен с М. П. Лазаревым на шлюпах «Восток» и «Мирный» достигли берегов Антарктиды. Спасибо Аристотелю.

В среде естествоиспытателей бытует мнение о том, что наука обычно губит репутации тех людей, которые высказывают слишком несмелые предложения и мыслят чересчур узкими категориями. Тем же, кто отстаивает наиболее дерзкие и возмутительные идеи, она дарит самые благожелательные улыбки. В этой связи можно привести также бесчисленное множество изречений по поводу тех, «кто никогда не ошибается». Но Аристотель в них не нуждается — недостатки гения являются продолжением его достоинств. Огромная эрудиция, оригинальный, стремительный стиль мышления классика античной науки убеждают сегодня многих ученых в том, что без этого человека-университета современная наука вообще не могла бы появиться.

Философия ученых такого уровня оказала и оказывает громадное стимулирующее воздействие на развитие научной мысли во всем мире, а их неизбежные ошибки только напоминают нам о том, что продолжительное исповедование одной концепции может стать в конце концов препятствием для прогресса науки в новых поколениях. Впрочем, история развития естествознания свидетельствует: без реализации сформулированных Аристотелем более двух тысячелетий назад принципов научного познания, заключающихся в необходимости и умении видеть и обобщать увиденное в форме образов и причинно-следственных связей, невозможно понять и прогнозировать явления природы. Отступление от этих принципов — предшественников современного системного подхода в научных исследованиях, приводит к тому, что в условиях изобилия информации, разнообразия технических средств ее получения и потока смелых идей, нередко можно встретить ученых, «знающих о природе все». На самом же деле среди них нет практически ни одного, кто бы знал о ней все правильно...

2015-05-26

2015-05-26 1081

1081