Воздействие отмеченных факторов обусловливает распределение температуры, солености и плотности воды во времени и в пространстве, структуру и циркуляцию вод Японского моря. Особенности распределения температуры воды в море формируются под воздействием теплообмена с атмосферой (этот фактор преобладает в северных и северо-западных районах) и циркуляции вод, что превалирует в южной и юго-восточной части моря. В общем, температура воды на поверхности моря повышается от северо-запада к юго-востоку, при этом каждый сезон имеет свои отличительные черты.

Зимой температура воды на поверхности от близких к 0° отрицательных величин на севере и северо-западе повышается до 10—14° на юге и юго-востоке. Для этого сезона характерен хорошо выраженный контраст температуры воды между западной и восточной частями моря, причем на юге он проявляется слабее, чем на севере и в центре моря. Так, на широте залива Петра Великого температура воды на западе близка к 0°, а на востоке она достигает 5—6°. Это объясняется, в частности, продвижением теплых вод с юга на север по восточной окраине моря.

|

|

|

Весенний прогрев влечет за собой довольно быстрое повышение поверхностной температуры воды по всему морю. В это время начинается сглаживание температурных различий между западной и восточной частями моря. Летом температура воды на поверхности повышается от 18—20° на севере до 25—27° на юге моря. Изменения температуры по широте сравнительно невелики. У западных берегов температура воды на поверхности на 1—2° ниже, чем у восточных, где теплые воды распространяются с юга на север.

Вертикальное распределение температуры неодинаково в разные сезоны в разных районах Японского моря. Зимой в северных и северо-западных районах моря температура воды лишь незначительно изменяется от поверхности до дна. Ее значения близки к 0,2—0,4°. В центральной, особенно южной и юго-восточной частях моря изменение температуры воды с глубиной выражено более заметно. В общем, поверхностная температура, равная 8—10°, сохраняется до горизонтов 100—150 м, от которых она плавно понижается с глубиной примерно до 2—4° на горизонтах 200—250 м, далее она понижается очень медленно до 1,0—1,5° на горизонтах 400—500 м, глубже температура, несколько понижаясь (до величины менее 1°), остается примерно одинаковой до дна.

Весенний прогрев начинает создавать различия величин температуры по вертикали в верхних слоях, которые с течением времени становятся более резкими. Летом на севере и северо-западе моря высокая поверхностная температура (18—20°) наблюдается в слое 0—10-15 м, отсюда она резко понижается с глубиной, достигая 4° на горизонте 50 м, далее ее понижение идет очень медленно до горизонта 250 м, где она равна примерно 1°, глубже и до дна температура не превышает величины 1°.

|

|

|

В центральной и южной частях моря температура довольно плавно понижается с глубиной, и на горизонте 200 м равна примерно 6°, отсюда она понижается несколько круче и на горизонтах 250—260 м достигает величин 1,5—2,0°, далее ее понижение происходит медленно и на горизонтах 750—1500 м, в некоторых районах на горизонтах 1000—1500 м, она достигает минимума, равного 0,04—0,14°, отсюда температура повышается ко дну до величин 0,28—0,26°, а иногда и до 0,33°. Образование промежуточного слоя минимальных величин температуры предположительно связывают с погружением охлажденных в суровые зимы вод северо-западной части моря. Этот слой довольно устойчив и наблюдается круглый год.

Средняя соленость Японского моря, равная примерно 34,09‰, несколько ниже аналогичной величины в Мировом океане, что связано с изоляцией глубинных вод моря от Тихого океана. Под влиянием поверхностного водообмена с сопредельными морями и Тихим океаном, осадков, льдообразования и таяния льда, притока материковых вод и других факторов складываются определенные черты распределения солености по сезонам в различных районах моря.

Зимой наибольшая соленость поверхностного слоя (примерно 34,5‰) наблюдается на юге, что объясняется преобладанием здесь испарения над осадками. Наименьшая соленость на поверхности (около 33,8‰) отмечается вдоль юго-восточных и юго-западных берегов моря, где некоторое опреснение вызвано обильными осадками. На большей части моря соленость изменяется от 34,08 до 34,10‰. В весеннее время на севере и северо-западе опреснение поверхностных вод вызвано таянием льда, а в других районах оно связано с увеличением осадков. Сравнительно высокой (34,60—34,70‰) соленость остается на юге, где в это время усиливается приток более соленых вод через Корейский пролив.

Летом средняя соленость на поверхности изменяется от 31,5‰ на севере Татарского пролива до 34,5‰ у берегов о. Хонсю, где в это время испарение преобладает над осадками. В центральных и южных районах моря осадки значительно превышают испарение, что вызывает здесь опреснение поверхностных вод. К осени количество осадков уменьшается, море начинает охлаждаться, в связи с этим соленость на поверхности увеличивается. С течением времени наступает зимнее распределение солености.

Вертикальный ход солености характеризуется, в общем, сравнительно небольшими, но разными от сезона к сезону и от места к месту изменениями ее величин по глубине. Зимой на большей части моря наблюдается однородная соленость от поверхности до дна, равная примерно 34,08—34,10‰. Только в прибрежных водах прослеживается слабо выраженный минимум солености в поверхностных горизонтах, ниже которого соленость несколько повышается и далее остается практически одинаковой до дна. В это время года изменение солености по вертикали на большей части моря не превышает 0,6—0,7‰, а в его центральной части не достигает 0,1‰.

Весеннее и дальнейшее опреснение поверхностных вод начинает формировать основные черты летнего распределения солености по вертикали. Летом минимальная соленость отмечается на поверхности в результате заметного опреснения поверхностных вод. В подповерхностных слоях соленость увеличивается с глубиной, причем создаются заметные вертикальные градиенты солености, равные примерно 0,03‰ на севере и на юге и около 0,01‰ в центральной части моря. Максимум солености в это время встречается на горизонтах 50—100 м в северных и южных районах и на горизонтах 500—1500 м в южных. Ниже упомянутых слоев соленость несколько уменьшается и почти не изменяется до дна, оставаясь в пределах 33,93—34,13‰. Летом соленость глубинных вод на 0,1‰ ниже, чем зимой. Увеличением поверхностной солености осенью начинается переход к зимнему распределению солености по вертикали.

|

|

|

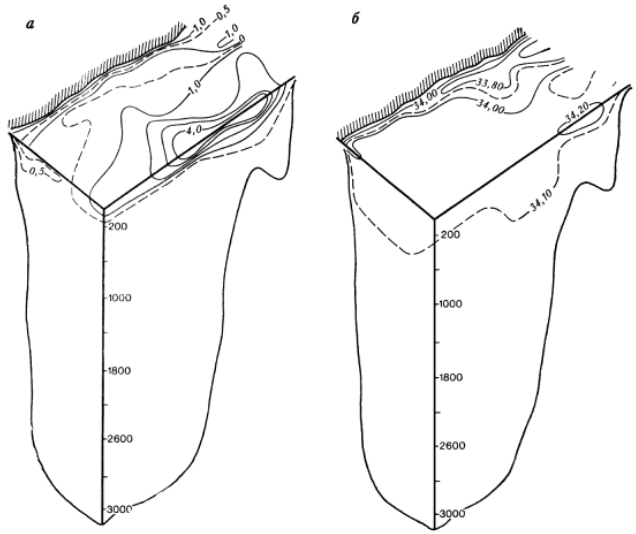

Распределение температуры (а) и солености (б) на поверхности и по глубине в Японском море.

Плотность воды Японского моря зависит в основном от температуры. Наиболее высокая плотность зимой, а самая низкая — летом. В северо-западной части моря плотность всегда выше, чем в южной и юго-восточной. Зимой плотность на поверхности довольно однородна по всему морю, особенно в его северо-западной части. В юго-восточных районах эта однородность уменьшается с севера на юг. Весной однородность величин поверхностной плотности нарушается в связи с разным прогревом верхнего слоя воды. Летом наиболее велики горизонтальные различия величия поверхностной плотности. Они особенно значительны в области смешения вод с разными характеристиками. Вертикальное распределение плотности характеризуется зимой примерно одинаковыми ее значениями от поверхности до дна в северо-западной части моря. В юго-восточных районах плотность несколько повышается на горизонтах 50—100м, глубже ее увеличение происходит очень незначительно до дна. Максимум плотности отмечается в марте.

Летом изменение плотности с глубиной выражено довольно сложно и неодинаково от места к месту. На северо-западе воды заметно переслоены по плотности. Она невелика на поверхности, резко повышается на горизонтах 50—100 м, глубже плотность увеличивается более плавно. В юго-западной части моря плотность заметно увеличивается в подповерхностных (до 50 м) слоях, на горизонтах 100—150 м она несколько однороднее, ниже плотность довольно плавно и немного увеличивается до дна. Этот переход происходит на горизонтах 150—200 м на северо-западе и на горизонтах 300—400 м на юго-востоке моря.

Осенью плотность начинает выравниваться, что означает переход к зимнему виду распределения плотности с глубиной. Весенне-летняя плотностная стратификация обусловливает довольно устойчивое состояние вод Японского моря, хотя в разных районах оно выражено в разной степени. В соответствии с этим в море создаются более или менее благоприятные предпосылки для возникновения и развития перемешивания.

|

|

|

Преобладание ветров сравнительно небольшой силы и даже их значительное усиление при прохождении циклонов в условиях резкой переслоенности вод на севере и северо-западе моря позволяет ветровому перемешиванию проникнуть здесь до горизонтов порядка 20 м. В менее стратифицированных водах южных и юго-западных районов ветер перемешивает верхние слои до горизонтов 25—30 м. Осенью устойчивость уменьшается, а ветры усиливаются, но в это время года толщина верхнего однородного слоя увеличивается за счет плотностного перемешивания.

Осенне-зимнее охлаждение, а на севере и льдообразование вызывают интенсивную конвекцию в Японском море. В северной и северо-западной частях моря быстрое осеннее охлаждение его поверхности развивает мощное конвективное перемешивание, которое в течение короткого времени охватывает все более и более глубокие слои. С началом льдообразования этот процесс усиливается и в декабре конвекция проникает до дна. На больших глубинах она распространяется до горизонтов 2000—3000 м, где ее ограничивает глубинная япономорская вода. В южных и юго-восточных районах моря, охлаждаемых осенью и зимой в меньшей степени, чем упомянутые части моря, конвекция распространяется в основном до горизонтов 200 м. В районах резкого изменения глубин конвекцию усиливает сползание вод по склонам, в результате которого плотностное перемешивание проникает до горизонтов 300—400 м. Ниже его ограничивает плотностная структура вод, и вентиляция придонных слоев обеспечивается сочетанием турбулентности, вертикальных движений и других динамических процессов.

2015-05-26

2015-05-26 1052

1052