Потебня изучал украинские говоры (объединявшиеся в то время в лингвистике в «малорусское наречие») и фольклор, стал автором ряда основополагающих работ по этой тематике.

ЩЕРБА

Родился в городе Игумен Минской губернии[1][2] (иногда указывается неверное место рождения Петербург[3], откуда незадолго до его рождения переехали его родители), но вырос в Киеве, где окончил гимназию с золотой медалью. В 1898 году поступил на естественный факультет Киевского университета. В 1899 году, после переезда родителей в Петербург, перевёлся на историко-филологический факультет Петербургского университета. Ученик И. А. Бодуэна де Куртенэ. В 1903 году окончил Петербургский университет с золотой медалью за сочинение «Психический элемент в фонетике».

В 1906—1908 гг. жил в Европе, изучал грамматику, сравнительно-историческое языкознание и фонетику в Лейпциге, Париже, Праге, исследовал тосканские и лужицкие (в частности, мужаковский) диалекты. В Париже, в числе прочего, работал в лаборатории экспериментальной фонетики Ж.-П. Руссло. С 1909 года — приват-доцент Петербургского университета. Преподавал, помимо него, наВысших женских курсах, в Психоневрологическом институте, на курсах для учителей глухонемых и учителей иностранных языков. Читал курсы по введению в языкознание, сравнительной грамматике, фонетике, русскому и старославянскому языкам, латыни, древнегреческому, преподавал произношение французского, английского, немецкого языков.

В 1909 году создал в Петербургском университете лабораторию экспериментальной фонетики, ныне — его имени. В1912 году защитил магистерскую диссертацию («Русские гласные в качественном и количественном отношении»), в1915 году — докторскую диссертацию («Восточнолужицкое наречие»). С 1916 года — профессор кафедры сравнительного языкознания Петроградского университета. С 1924 года — член-корреспондент Российской академии наук, с 1943 года — академик АН СССР.[4] С 1924 года — почётный член Международной ассоциации фонетистов.

Развил концепцию фонемы, воспринятую им от Бодуэна де Куртенэ, придав термину «фонема» его современное значение. Основатель Ленинградской (Петербургской) фонологической школы. Среди его учеников — Л. Р. Зиндер иМ. И. Матусевич.

Среди его научных интересов, помимо уже названных, были синтаксис, грамматика, вопросы взаимодействия языков, вопросы преподавания русского и иностранных языков, вопросы языковой нормы, орфографии и орфоэпии. Подчёркивал важность разграничения научного и «наивного» значения слова, создал научную типологию словарей. Поставил проблему построения активной грамматики, идущей от значений к выражающим их формам (в противоположность традиционной, пассивной грамматике, идущей от форм к значениям).

В работе «О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» разграничил языковой материал, языковую систему и речевую деятельность, развив тем самым идею Ф. де Соссюра о разграничении языка и речи.

Щерба ввёл понятия отрицательного языкового материала и лингвистического эксперимента. При проведении эксперимента, полагал Щерба, важно не только использовать подтверждающие примеры (как можно говорить), но и систематически рассматривать отрицательный материал (как не говорят). В этой связи он писал: «особенно поучительны бывают отрицательные результаты: они указывают или на неверность постулированного правила, или на необходимость каких-то его ограничений, или на то, что правила уже больше нет, а есть только факты словаря, и т. п.»

Л. В. Щерба — автор фразы «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка».

В Ленинградском университете преподавал до 1941 года. Последние годы жизни провёл в Москве, где и скончался.

32. Дескрипти́вная лингви́стика

( англ. descriptive — описательный) — одно из направлений американского языкознания, возникшее и активно развивавшееся в 30—50‑х гг. 20 в. в общем русле структурной лингвистики (наряду с глоссематикой и пражской лингвистической школой).

Д. л. сложилась под непосредственным влиянием идей Л. Блумфилда, который, применив к индейским (америндским) языкам строгие методы сравнительно-исторического языкознания, основанные на признании регулярности фонетических изменений и фонетических соответствий между родственными языками, пришёл вместе с тем к необходимости создания для изучения этих языков, в большинстве своем бесписьменных и не имеющих ни грамматик, ни словарей, новых методов анализа. При полевом исследовании незнакомых языков, когда значения языковых форм лингвисту не известны, для установления и различения единиц языка был необходим формальный критерий — сочетаемость единиц, их место в речи относительно других единиц, получивший название дистрибуции (англ. distribution — распределение). Методика полевых исследований во многом определила в Д. л. методы лингвистических исследований вообще. Сформулировав в духе бихевиористской психологии теоретические посылки синхронного описания языка (язык понимается как разновидность поведения человека), Блумфилд предложил дескриптивный метод, исключающий, с его точки зрения, ненаучный критерий значения языковых форм («Язык», 1933). Объяснение языковых явлений через категории мышления и психики человека (см. Младограмматизм, Эстетический идеализм в языкознании) Блумфилд назвал ментализмом (от лат. mentalis — мыслительный) и считал главным препятствием для превращения лингвистики в точную науку.

Д. л. не ставила задачи создания общей лингвистической теории, которая объясняла бы явления языка и их взаимосвязи, но разрабатывала методы синхронного описания и моделирования языка (хотя важность исторических исследований не отрицалась). Описание языка понималось как установление языковой системы, индуктивно выводимой из текстов и представляющей собой совокупность некоторых единиц и правил их аранжировки (расположения). Детально разрабатывались проблемы уровней дистрибутивного анализа (см. Дистрибутивный анализ), уровней структуры языка и соответствующих им основных единиц — фонемы, морфемы и (иногда) конструкции (или предложения). Был поставлен вопрос о промежуточных уровнях, например морфонематическом и его единице морфонеме. Слово как основная единица языка, как правило, не выделялось и трактовалось как особо тесно спаянная цепочка морфем, соединённая в пределах предложения с другими такими же цепочками. Единицы, более крупные, чем предложение, не рассматривались, т. к. считались не принадлежащими структуре языка (исключение — работа З. Харриса «Анализ дискурса», 1952)

Методика анализа в Д. л. характеризуется изоморфизмом, т. е. включает на фонологическом и морфологическом уровнях, несмотря на их качественное различие, одни и те же основные этапы и операции: 1‑й этап — членение текста на минимальные для данного уровня сегменты (фоны, морфы), установление их дистрибуции и подведение на этой основе под определённые единицы структуры языка (фонемы, морфемы) в качестве их вариантов (аллофонов, алломорфов); 2‑й этап — установление дистрибуции самих единиц структуры языка и объединение их в дистрибутивные классы; 3‑й этап — построение некоторой модели языка на данном уровне его структуры. Допускалась возможность разных моделей, и были предложены критерии выбора оптимальной — чаще всего критерии наибольшей простоты, полноты и логической непротиворечивости. Описание языка должно было в Д. л. завершаться построением общей модели структуры языка, отражающей взаимодействие различных уровней. Этим, по мнению дескриптивистов, исчерпывались задачи микролингвистики, или собственно лингвистики, составляющей ядро науки о языке (макролингвистики). Фонетические исследования они относили к предлингвистике, а исследования значений — к металингвистике.

В Д. л. было создано учение о разных типах дистрибуции, выполняющих диагностическую функцию при определении статуса тех или иных явлений в структуре языка, и сформулированы общие принципы отождествления вариантов языковых единиц. Наиболее важным является противопоставление дистрибуции контрастирующей — неконтрастирующей. Контрастирующая дистрибуция (при которой элементы встречаются в тождественных окружениях и при взаимозамене выступают различителями смысла) характеризует самостоятельные единицы структуры языка (инварианты) на любом уровне. Неконтрастирующая дистрибуция (свободное варьирование и дополнительное распределение) присуща вариантам одной единицы. При свободном варьировании элементы встречаются в тождественных окружениях, но при взаимозамене не различают смысла, так как различия между ними обусловлены индивидуальными или стилистическими факторами. При дополнительном распределении элементы не встречаются в тождественных позициях и различия между ними вызваны различием позиций. Дескриптивисты признавали теоретическую возможность построить полное описание языка исключительно на основе данных о дистрибуции его форм. В связи с этим Д. л. часто называют дистрибутивной лингвистикой. Харрис сделал попытку само значение языковых единиц представить как функцию дистрибуции. Формализованная процедура описания языка, предложенная Харрисом и имеющая обобщающий характер, подводит итоги развития Д. л. («Метод в структуральной лингвистике», 1951, переиздано в 1961 под названием «Структурная лингвистика»).

В Д. л. были подробно разработаны методы фонологического анализа, легче всего поддающиеся формализации из-за отсутствия у единиц фонологического уровня прямой связи со значением. Были созданы описания фонологических систем многих языков, в т. ч. ранее не описанных, исследовались супрасегментные (просодические) явления — тон, ударение, явления стыка. Выделены и описаны различные типы морфем, причём само понятие морфемы было значительно расширено за счёт выделения супрасегментных, слитных, отрицательных и т. п. морфем. Созданы труды по морфологии многих языков, главным образом ранее не описанных, по сложным частным морфологическим вопросам (работы Ю. А. Найды, Дж. Х. Гринберга, Харриса, Ч. Ф. Хоккета, П. Л. Гарвина, Ч. Ф. Вёглина и других). Синтаксис многие дескриптивисты рассматривали как простое продолжение морфологии. Подобно тому как всё в морфеме считалось сводимым к составляющим её фонемам, слова и конструкции считалось возможным описывать через составляющие их морфемы и классы морфем. Структура высказывания описывается в терминах классов морфем (или слов), представляется в виде линейной модели — цепочки ядро + адъюнкты (т. е. сопроводители), признаётся параллелизм анализа любых сложных форм — как морфологических, так и синтаксических (работы Ч. Фриза, Харриса, Найды и других). Однако наибольшее распространение в дескриптивных синтаксических исследованиях получил метод анализа по непосредственно составляющим (см. Непосредственно составляющих метод). Для членения высказывания на составляющие используется операция, аналогичная предложенной Харрисом для формального морфологического анализа, — учёт числа возможных продолжений в различных местах высказывания (работы С. Чэтмена и других). Большое внимание Д. л. уделяла языку лингвистической науки (метаязыку), проблемам лингвистической терминологии (Э. П. Хэмп, «Словарь американской лингвистической терминологии», пер. с англ., 1964); например, были созданы триады терминов для обозначения единиц речи, единиц структуры языка и их вариантов: фон — фонема — аллофон, морф — морфема — алломорф и т. п.

Д. л. с момента возникновения не была однородным течением. Последовательным антиментализмом и стремлением к всё большей формализации характеризуется группа учеников и последователей Блумфилда в Йельском университете (Коннектикут), так называемый йельская школа (Б. Блок, Дж. Л. Трейджер, Харрис, Хоккет и др.). Напротив, так называемая анн-арборская школа (Мичиганский университет) отличается более широкой проблематикой, исследует значения, связи языка с культурой и социальным окружением, смыкаясь, таким образом, с этнолингвистикой (Фриз, К. Л. Пайк, Найда и другие).

Упрощённое понимание языка, ограниченность проблематики, абсолютизация дистрибутивного аспекта языка привели уже к концу 50‑х — началу 60‑х гг. к кризису Д. л., к резкой критике «лингвистики без смысла» и механистического дистрибуционализма, к появлению теорий, широко обращающихся к семантике, в разработке которых приняли участие многие бывшие дескриптивисты, — трансформационная и порождающая грамматика, теория компонентного анализа, различные теории синтаксической семантики и т. д.

33. Генерати́вная лингви́стика

(от ср.-лат. generativus — рождающий, порождающий) — одна из ветвей формального направления в лингвистике, возникшая под влиянием идей Н. Хомского в 50—60‑х гг. 20 в. и основывающаяся на описании языка в виде формальных моделей определённого типа. Исходным и базовым для Г. л. типом формальных моделей являются трансформационные порождающие грамматики, иногда сокращённо называемые трансформационными грамматиками или порождающими грамматиками. Эта теория возникла в США как реакция на американский дескриптивизм (см. Дескриптивная лингвистика) и метод (аппарат) синтаксического анализа предложения по непосредственным составляющим, но по своему значению вышла за пределы национальной лингвистической школы. Г. л. выдвинула несколько фундаментальных противопоставлений: чётко различаются «компетенция» — знание языка (competence) и «употребление» — использование языка в речевой деятельности (performance). Трансформационная порождающая грамматика описывает прежде всего компетенцию говорящего. Структура этой грамматики имеет три основных компонента: синтаксический, семантический и фонологический, из которых главным, центральным, является синтаксис, а семантика и фонология выполняют по отношению к синтаксису интерпретирующие функции. В трансформационную порождающую грамматику вводится два уровня синтаксического представления: глубинный (deep, так называемая глубинная структура) и поверхностный (surface, так называемая поверхностная структура); задачей синтаксического описания является исчисление всех глубинных и поверхностных структур, а также установление между ними строгого соответствия.

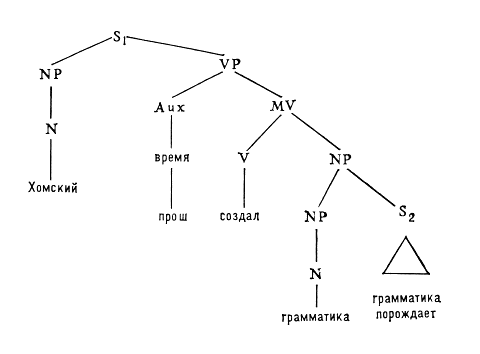

Синтаксис содержит базовый и трансформационный субкомпоненты. База — система элементарных правил, предположительно близких для различных языков, — исчисляет ограниченное множество глубинных структур, прототипов будущих предложений. Первое правило базы S ⇒ NP + VP разлагает исходный символ предложения S на последовательность составляющих: NP — именную группу (являющуюся группой подлежащего) и VP — глагольную группу. Каждому из разложимых далее (т. е. нетерминальных) символов соответствует некоторое правило базы, содержащее этот символ в своей левой части и указывающее в правой части, каково возможное разложение этого символа. В правой части правил возможны как нетерминальные, так и терминальные (конечные, далее неразложимые) символы. К терминальным относятся, в частности, символы частей речи: V — глагол, N — имя, Adj — прилагательное, Det — артикль. Правила базы применяются рекурсивно, пока не будет получена цепочка терминальных символов с их структурной характеристикой, представляемой в виде так называемого размеченного дерева непосредственных составляющих или в виде размеченной скобочной записи. Так, для порождения предложения «Хомский создал порождающую грамматику» правила базы построят примерно следующую структурную характеристику:

Структурная характеристика правил базы

Согласно данному разложению, подлежащная NP состоит из существительного «Хомский», VP состоит из вспомогательной части (Aux), содержащей грамматическую категорию времени, и главного глагола (MV — main verb). Главный глагол состоит из глагола (V) и именной группы прямого дополнения. Эта именная группа, в поверхностной структуре представленная как атрибутивное сочетание «порождающая грамматика», в исходной структурной характеристике содержит именную группу «грамматика» и вставленное (embedded) относительное предложение S2, «которая (=грамматика) порождает», разложение которого аналогично разложению матричного (matrix), т. е. главного предложения S1. Такая структура интерпретируется семантическим компонентом (все терминальные символы лексикализуются в соответствии с сочетаемостными ограничениями, хранящимися в словарных статьях лексикона порождающей грамматики).

Трансформационный субкомпонент порождает поверхностные структуры предложений из структур, полученных в результате действия базовых правил. Если глубинная структура состоит из системы вставленных друг в друга предложений, то трансформационные правила применяются циклически, начиная с наиболее глубоко вставленных предложений (таких, от которых уже не зависят никакие придаточные) и кончая главным предложением.

С формальной точки зрения благодаря трансформациям могут совершаться четыре типа операций над символами: добавление, опущение (стирание), перестановка и замена символов. Содержательно трансформации выявляют регулярные соответствия между синонимичными предложениями типа: (1а) «Хомский создал теорию порождающих грамматик» — (1б) «Хомским создана теория порождающих грамматик»; (2а) «Оказалось, что теория порождающих грамматик неверна» — (2б) «Теория порождающих грамматик оказалась неверной» и т. п., а также между конструкциями, близкими по структуре и по смыслу, например: (3) «Теория порождающих грамматик объясняет язык» — (4а) «Теория порождающих грамматик стремится объяснить язык» — (4б) «Теория порождающих грамматик не стремится объяснить язык» — (4в) «Стремится ли теория порождающих грамматик объяснить язык?» — (4г) «Стремление теории порождающих грамматик объяснить язык» — (4д) «Теория порождающих грамматик, стремящаяся объяснить язык» и т. д. Известно около двух десятков основных трансформаций (процессов), в результате действия которых получаются основные типы синтаксических конструкций различных языков. Например, отрицательная трансформация создаёт отрицательные предложения типа 4б; вопросительная трансформация создаёт предложения типа 4в; трансформация пассивизации строит предложения типа 1б из той же глубинной структуры, что и 1а; трансформация номинализации преобразует предложение, например 4а, в именную группу типа 4г; трансформация релятивизации преобразует предложение типа 4а в относительное предложение типа 4д; трансформация опущения кореферентных именных групп при вставлении предложения типа 3 в структуру, лежащую в основе предложения типа 4а, опускает в силу кореферентности подлежащее вставленного предложения; трансформация подъёма из структур, лежащих в основе предложения типа 2а, строит предложения типа 2б путём подъёма подлежащего вставленного предложения в состав матричного; трансформация рефлексивизации заменяет (в составе одного предложения) кореферентные именные группы на возвратное местоимение (например, «Мама купила себе перчатки») и др.

После трансформационного субкомпонента «работает» фонологический компонент, обеспечивающий фонетическую интерпретацию предложения. На выходе фонологического компонента предложение преобразуется в цепочку фонетических символов (сокращённо представляющих матрицу фонетических признаков).

Формально в общем виде правила трансформационной порождающей грамматики имеют вид: A ⇒ Z/X—Y, т. е. являются правилами подстановки, указывающими, что символ A преобразуется в цепочку символов Z, когда находится в окружении X слева и Y справа. Общее устройство этой грамматики можно представить в виде схемы (см.).

Г. л. получила широкое развитие как в США, так и за их пределами в 60‑х гг. 20 в. Она повысила требование к эксплицитности лингвистического описания, задаваемого в форме исчисления; привлекла внимание к ненаблюдаемым объектам синтаксиса, существование которых определяется косвенно; способствовала выработке аппарата описания синтаксиса, сравнимого по детальности с аппаратом описания морфологии; ввела в лингвистику технику формализации описания, облегчающую, в частности, автоматизацию языковых процессов с помощью ЭВМ. Однако сразу после выхода «Аспектов теории синтаксиса» Хомского (1965), отражавших этап так называемой стандартной теории (Standard Theory), уже в рамках самой Г. л. возникли оппозиционные течения, например порождающая семантика, падежная грамматика. В 70‑е гг. влияние идей Г. л. значительно ослабляется, вскрываются многие её слабые стороны, например априорность в выделении исходных синтаксических единиц и правил базового компонента; неориентированность на моделирование речевой деятельности и, в частности, недооценка роли семантического компонента и прагматических факторов (см. Семантика, Прагматика); слабая применимость к описанию разноструктурных языков. В 80‑е гг. идеи Г. л. продолжают развиваться Хомским и его учениками (так называемая «Расширенная стандартная теория», «Пересмотренная расширенная стандартная теория» и др.). Эти теории также не преодолели недостатков Г. л. Однако терминологический аппарат трансформационной порождающей грамматики вошёл в лингвистический обиход и используется многими языковедами, работающими вне рамок Г. л. (например, глубинная структура, поверхностная структура, трансформации и некоторые другие).

2015-05-30

2015-05-30 1054

1054