Акарапидоз — заболевание взрослых особей пчелиной семьи, вызываемое микроскопическим клещом акарапис ву-ди. Возбудитель заболевания имеет тело овальной формы, сильно сплющенное в спинно-брюшном направлении, малоподвижен. Длина самки клеща от 0,16 до 0,19 мм, ширина около 0,1 мм, самца — 0,12—0,15 х 0,06—0,08 мм. Взрослые клещи имеют 4 пары ножек. Клещ сохраняет жизнеспособность вне организма пчелы на внутриульевых рамках, сотах, стенках улья, в меде, трупах погибших пчел 4—5 суток. Продолжительность его жизни в трахеях погибших пчел не более 6 суток. При относительной влажности 10 % и температуре плюс 4 °С окружающей среды клещ может жить 5—6 суток, при 12—20 °С — 30—35 часов, при 50 °С—1,5 часа, при 40 %-ной влажности и температуре 30 °С — 3—4 часа, при 45 °С — 2 часа.

Место обитания клеща — первая пара грудных трахей особей, в которые он проникает через первую пару грудных дыхалец. Внутри семьи здоровые пчелы заражаются при контакте с больными. Осемененная самка клеща выходит из трахеи больной пчелы и закрепляется на хитиновом волоске поверхности ее тела. В таком положении она находится иногда часами в ожидании другой особи семьи, чтобы в удобный для нее момент прикрепиться к ней. Прикрепившись к новой особи, самка клеща проникает в ее трахеи и откладывает от 4 до 10 яиц, где в течение 14—16 суток происходит полный цикл развития последующих поколений возбудителя болезни.

Размножаясь клещи заполняют трахею и заметно затрудняют, а иногда делают невозможным достаточный обмен кислорода в организме пчелы, что крайне отрицательно влияет на сократительные функции грудных мышц, приводящих в движение ее крылья, отчего пчела теряет свою способность к полету. Кроме того, в процессе жизнедеятельности клещи систематически выделяют в местах своего обитания (трахеях) значительное количество продуктов обмена, вызывающих отравление организма пчелы.

Источником заражения являются перелеты, слеты пчел и трутней, подсиливание одних семей пчелами от других семей, блуждание пчел, пчелиное воровство, кочевки пасек, роение семей, бесконтрольные перевозки семей.

Характерные признаки заболевания. Заболевание наблюдается в любое время года, но наиболее часто в конце зимы и ранней весной. Скученность пчел зимой создает благоприятные условия для их перезаражения, и поэтому болезнь к концу зимовки или в начале весны достигает максимального

развития. В летнее время усиленному распространению ака-рапидоза способствует неблагоприятная погода, когда пчелы в улье находятся более скученно и в заболевшей семье создаются благоприятные условия для их перезаражения. Больные пчелы при вылете из улья падают на землю и ползают, при попытке взлета снова падают, расставив крылья в стороны (раскрылица). Ползающие по поверхности земли пчелы собираются к вечеру в небольшие кучки и погибают. Жужжание больных пчел напоминает жужжание летящего трутня.

Диагноз по клиническим признакам болезни установить бывает очень трудно. Связано это с тем, что заболевание в течение 2—4 лет с момента заражения пчелиной семьи носит скрытый бессимптомный характер. По этой причине диагноз на акарапидоз часто ставят с опозданием, когда степень заражения пчел составляет уже 20—40 %. Основанием для подозрения на акарапидоз являются ползающие около улья по поверхности земли пчелы, особенно во время выставки пчел из зимовника. Окончательный диагноз на акарапидоз устанавливают на основании результатов лабораторного исследования состояния трахей пчел (при заболевании их стенки бывают покрыты коричневыми пятнами) и обнаружения в них клеща акарапис вуди.

На лабораторное исследование направляют не менее 50 живых или недавно умерших пчел (свежий подмор).

Меры борьбы. При подтверждении диагноза на акарапидоз зараженную пасеку и все пасеки, расположенные в радиусе 5 км от нее, объявляют карантинными. Пчелиные семьи неблагополучной пасеки лечат в весенне-летний период, до начала главного медосбора, одним из препаратов:

Фольбекс — в виде тлеющей полоски на проволоке опускают внутрь гнезда, располагая ее посредине между дном и потолком улья и на равном расстоянии от передней и задней его стенок. Затем улей плотно закрывают (как при лечении пчел фольбексом от варроатоза), выдерживают в течение 30 мин, затем открывают нижний леток и снимают дополнительное покрытие. При этом обработку пчелиных семей проводят 8 раз с интервалом 7 суток.

Метилсалицилат или этилсалилат применяют в дозе 8—12 мл на пчелиную семью 10 раз при интервале в 2 суток, для чего отмеренное количество препарата наливают на суконный или холщовый фитиль, предварительно натянутый на проволочный каркас, и вводят вечером (как и пластину фоль-бекса) в улей через нижний леток, располагая на дне улья.

Нитробензойную смесь, или жидкость Фроу в дозе 3 мл на пчелиную семью наносят на суконный или ламповый фи-

тиль, закрепленный на проволочном каркасе, и вводят в улей через леток 3 раза (дня) подряд на ночь. Эта смесь огнеопасна и ядовита, а поэтому передозировку препарата допускать нельзя.

тиль, закрепленный на проволочном каркасе, и вводят в улей через леток 3 раза (дня) подряд на ночь. Эта смесь огнеопасна и ядовита, а поэтому передозировку препарата допускать нельзя.

Тедион — таблетки, которые вводят в тлеющем виде на металлической пластине через леток, затем леток закрывают на 5—7 часов. Обработку больных пчелиных семей проводят 10 раз с интервалом в 1 сутки при разовой дозе равной одной таблетке препарата.

Эфирсульфанапг в дозе 0,3 г и эшилдихлорбензилапг в дозе 0,5 г применяют так же, как и фольбекс, закрывая при этом леток улья на 2 часа.

Препарат БЭФ — жидкость светло-желтого цвета, которую наливают по 100 мл во флакон и закрывают пробкой. В пробке делают отверстие диаметром до 1 мм, вставляют в него хлопчатобумажный фитиль, который обрезают затем до уровня пробки. Подготовленный флакон закрепляют на верхней трети рамки ближе к задней стенке улья в центре гнезда. Применяют препарат осенью и весной по 2-3 раза с интервалом в 15—20 суток.

Препарат ПК применяют в виде тлеющих полосок, которые вводят в улей так же, как и тлеющие полоски фольбекса. Лечение препаратом осуществляют в весенне-летний период по схеме: 3 обработки с интервалом 2 суток, затем еще 5 обработок при интервале в 7—10 суток.

Скипидаром (из расчета по 1 мл на улочку пчел) пропитывают кусочек материала, который кладут затем на верхние бруски соторамок по центру гнезда ближе к задней стенке улья. Применяют препарат ежедневно в течение 21 суток.

Карантин снимают с таких пасек через год после ликвидации возбудителя заболевания при двукратном отрицательном обследовании пчел на акарапидоз после выставки пчелиных семей из зимовника и осенью перед постановкой их в зимовник.

Пиемотоз

Пиемотоз — заболевание личинок и куколок особей пчелиной семьи, вызываемое пузатым клещом пиемотом. Самки клеща продолговатые, желтоватого цвета, размером 225 х 75 мкм, самцы — 164 х 90 мкм. Самки — живородящие, оплодотворяются сразу же после рождения, когда у них и образуется тело шаровидной формы. Самцы же после рождения у полового отверстия матери оплодотворяют молодых самок (при этом один самец может оплодотворить несколько самок). Продолжительность жизни самок составляет 38 суток; без питания

они могут жить 36 часов, а самцы — 24 часа. Питается клещ гемолимфой личинок и куколок.

Клещ широко распространен в природе, паразитируя на личинках жуков, бабочек, двукрылых, перепончатокрылых, вредителей зерна. В гнездо пчелиной семьи он может быть занесен различными насекомыми, пчелами, при перестановке сотов из больных семей в здоровые, с утеплителями гнезда.

Характерные признаки заболевания. Заболевание проявляется весной в ослабленных семьях. Предрасполагающими факторами к заболеванию являются понижение температуры в гнезде пчел, содержание пчелиных семей на расширенных гнездах. При поражении клещом личинок в возрасте 4—5 суток уже через 8—10 суток после этого от них остается только оболочка. В ячейках сотов можно обнаружить загнившую массу, как бы посыпанную пылью, что связано с наличием на ее поверхности значительного количества клещей шаровидной формы. На одной личинке часто находится от 3 до 40 самок клеща. Обычно, при данном заболевании, расплод гибнет в ячейках, расположенных по краю сота. Иногда отмечается заболевание и взрослых особей пчелиной семьи.

Диагноз устанавливают на основании клинических признаков болезни и микроскопированием пораженного расплода, взрослых особей пчелиной семьи, обнаруживая клещей.

На исследование в лабораторию направляют кусочек сота размером 10 х 15 см с пораженным расплодом и 20—30 живых пчел.

Меры борьбы заключаются в проведении общих ветери-нарно-санитарных мероприятий и соблюдении правил личной гигиены.

энтомозы Браулез

Браулез — заболевание взрослых особей пчелиной семьи, вызываемое паразитированием на них пчелиной вши браулы. Браула — насекомое длиной 1,3 мм и шириной 1 мм. Она имеет слегка удлиненное тело красновато-бурого цвета, покрытое-темными волосками, без крыльев, с тремя парами ножек, которые оканчиваются присосками. Взрослый паразит локализуется обычно на груди пчелиных маток и рабочих пчел-кормилиц, так как питается содержимым медового зобика, раздражая для этого передними лапками верхнюю губу пчел до тех пор, пока не появится на ее кончике капелька корма, которую он и съедает. Обладая большой подвижностью, браула за одну минуту может отобрать корм у 7-8 пчел. Без корма, вне пчелы, браула живет в течение 2—3 суток. Самка

|

браулы откладывает яйца в ячейки с пчелиными личинками, на внутренней или наружной стороне медовых крышечек, на краях пустых ячеек. Развитие личинок браулы осуществляется в ходах, которые они проделывают в крышечках запечатанных медовых ячеек. Полный цикл развития браулы в среднем составляет 21 сутки. Зимуют взрослые браулы в центре пчелиного клуба на матке и соседних с ней особях.

Основным источником инвазии являются больные пчелы и соты, зараженные яйцами браул. Заражение происходит при переносе браул трутнями, матками и рабочими пчелами, а также другими насекомыми — врагами пчел, при формировании отводков, перестановке сотов от больных семей к здоровым, редкой смене старых сотов.

Характерные признаки заболевания. Наибольшее количество пораженных браулезом пчел в семье регистрируют в конце лета и осенью. При сильном инвазировании у пчел и маток наблюдается беспокойство, позже они становятся вялыми, малоподвижными, пассивными к выполнению внутриульевых работ. На матке может паразитировать 150 и более браул, в результате чего матки истощаются, сначала ограничивают, а затем и вовсе прекращают кладку яиц. Пчелиные семьи заметно слабеют и резко снижают свою продуктивность.

Диагноз ставят по результатам осмотра пчел и главным образом матки (браулы видны невооруженным глазом); на восковых крышечках (заметны ходы личинок браул). С целью выявления болезни в слабо инвазированных семьях проводят диагностическое окуривание пчел дымом фенотиазина, вар-рооксана и др.

Для подтверждения диагноза в лабораторию направляют

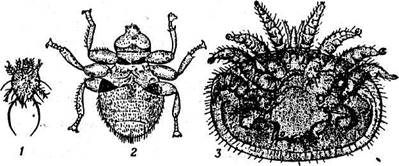

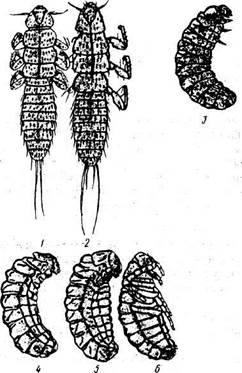

Многоклеточные возбудители инвазионных болезней пчел:

1 — клещакарапис; 2 — насекомое браула; 3 — клещ варроа — возбудитель парроатоза (самка).

20—25 живых пчел или браул, помещенных в спирт, глицерин или мед.

Меры борьбы основаны на проведении характерных мероприятий и комплекса ветеринарно-санитарных работ. С целью уничтожения яиц, личинок и куколок браул в весенне-летний период необходимо периодически через каждые 7—10 суток распечатывать медовые соты в гнездах больных семей. Восковые крышечки при этом следует собирать и перерабатывать на воск. Для лечения применяют фенотиазин, варроок-сан, тедион, фольбекс и варроабраулин. Все препараты применяют так же, как и при лечении пчелиных семей от варроатоза.

Мелеоз

Мелеоз — заболевание взрослых особей пчелиной семьи, вызываемое личинками жука майки. Встречается несколько видов маек: пестрая, синяя, обыкновенная и венгерская. Личинки пестрой майки черного цвета величиной 2,5—3,85 мм; синей — от синего до светло-желтого с более темными конечностями размером 1,7 х 0,2 мм; обыкновенной — светло-коричневого цвета величиной 1,2—1,5 мм; венгерской — от желто-оранжевого до темно-коричневого цвета размером 5x1 мм.

Закрепившись на теле пчелы, личинки жука прокалывают межсегментные перепонки ее брюшка и углубляются внутрь, где и развиваются, питаясь гемолимфой, в результате чего пораженные личинки особи пчелиной семьи истощаются и гибнут. На одной особи пчелиной семьи обычно обнаруживается не более 1—2 маек. На пчелах личинки сохраняются до 30 суток. Наибольший вред пчелиным семьям наносят триан-гулины (личинки) пестрой и венгерской маек.

Взрослые майки имеют повсеместное распространение. Питаясь растениями, самки жука спускаются на поверхность земли и откладывают в почву яйца светло-желтого цвета, из которых и выводятся личинки. Вылупившиеся личинки перебираются на цветки растений, а оттуда на пчел и в улей. В улье триангулины могут перебираться с одной особи семьи на другую.

Характерные признаки заболевания. Болезнь проявляется обычно с середины мая до июня, реже в июле-августе. Особи, пораженные личинками майки, проявляют заметное беспокойство, ножками пытаются очистить свое тело, вертятся на одном месте, подпрыгивают и падают на поверхность земли; у летка и на дне улья обнаруживаются погибшие пчелы.

| |||

| |||

|

Диагноз ставят на основании клинических признаков болезни и уточняют по обнаружению на теле пчел триангулин.

| Преимагиальные стадии развития возбудителей мелеоза: 1,2 — триунгулин; 3 — личинка пятого возраста; 4 — лож-нокуколка; 5 — личинка шестого возраста; б — куколка. |

Меры борьбы заключаются в уничтожении на пчелах личинок жука путем окуривания табачным дымом при помощи дымаря из расчета 50 г махорки на одну пчелиную семью. Личинок, упавших на дно улья (вместе с ра-зостланой перед обработкой пчел на дно улья бумагой), сжигают. Обработку повторяют через 3—5 суток. Для у н и ч т о ж е н и я взрослых жуков маек поверхность почвы рекомендуется обрабатывать

0,2 %-ным водным раствором перфектена из расчета 500 л на 1 га площади или 0,4 %-ным водным раствором рогора из расчета 600 л/га.

Мутиллоз

Мутиллоз — заболевание предкуколок особей пчелиной семьи и шмелей, вызываемое паразитированием на них немок (перепончатокрылые, напоминающие муравьев). Самки немок бескрылые, длиной 10—15 мм, с черной головкой, красноватой грудью и коричнево-черным брюшком. Самцы имеют крылья, длина их тела 11—17 мм, с красно-коричневой головкой и грудью. После спаривания самки откладывают яйца на поверхность кокона или тела куколки. Одна самка может откладывать до 22 яиц. Вышедшие из яиц личинки немок пита-

ются куколками пчел, уничтожая их при помощи хорошо развитых челюстей, и через 30 суток достигают половой зрелости. Немки нападают и на взрослых особей пчелиной семьи и питаются как их гемолимфой, так и тканями тела.

Характерные признаки заболевания. Взрослые особи пчелиной семьи проявляют сильное беспокойство. Внутри-ульевые пчелы перестают ухаживать за расплодом; матки резко сокращают кладку яиц.

Диагноз устанавливают на основании клинических признаков болезни и по наличию в семьях (что выявляется при осмотре гнезд и ульев) немок, напоминающих муравьев.

Меры борьбы сводятся к уничтожению немок в момент их выхода из улья на прилетную доску. Для предотвращения проникновения немок в гнезда пчелиных семей ульи размещают на высоте до 50 см от поверхности земли.

Стилопсоз

Стилопсоз — заболевание личинок и взрослых особей пчелиной семьи, вызываемое насекомыми стилопсами из отряда веерокрылых, размером от 1 до 20 мм (чаще около 5 мм). Самки белого цвета, червеобразные, лишены глаз, ног и крыльев. Самцы с зачаточными передними и большими веерообразными задними крыльями. В организме самки созревает несколько тысяч яиц, из которых затем выходят мелкие (0,1 мм) шестиногие личинки. Личинки паразита активно двигаются и переходят на тело личинок пчел или взрослых особей пчелиной семьи и паразитируют на них.

Характерные признаки заболевания. Поражение стилоп-созом гибели пчел не вызывает, не препятствует их развитию, однако угнетает рост, часто приводит к изменению окраски тела, жилкованию крыльев, нарушению пропорции частей тела.

Диагноз устанавливают на основе обнаружения стилопсов и их личинок как на личинках пчел, так и взрослых особях пчелиной семьи.

Меры борьбы с болезнью сводятся к выполнению ветери-нарно-санитарных правил разведения и содержания пчел.

Мелитгобиоз

Мелиттобиоз — заболевание личинок и куколок особей пчелиной семьи, вызываемое насекомыми мелиттобиями. Самки мелиттобий черного или темно-коричневого цвета, с крыльями длиной не менее 1 мм. Самцы бесцветные, без крыльев и глаз. Самки, паразитируя на личинках и куколках пчел, питаются их тканевой жидкостью. Прокалывая кокон

личинок или куколок особей пчелиной семьи, они парализуют хозяина. Спаривание самок паразита происходит внутри кокона, после чего они прогрызают кокон и улетают. Полный цикл развития мелиттобий составляет 7—10 дней.

личинок или куколок особей пчелиной семьи, они парализуют хозяина. Спаривание самок паразита происходит внутри кокона, после чего они прогрызают кокон и улетают. Полный цикл развития мелиттобий составляет 7—10 дней.

Характерные признаки заболевания. Заболевание проявляется со второй половины мая до октября. Часто мелиттобий поражают куколок маток. На стенке маточника можно видеть небольшое отверстие — место выхода паразита на поверхность сота.

Диагноз устанавливают на основании внешнего осмотра и осмотра коконов после их вскрытия. Определение видовой принадлежности паразита осуществляют по изучению взрослых паразитов.

Меры борьбы сводятся к выполнению ветеринарно-сани-тарных правил разведения и содержания пчел. Для уничтожения мелиттобий в инкубаторах мегахил применяют инсектициды или репелленты, проводят инкубацию под слоем древесных опилок.

Физоцефалез

Физоцефалез — заболевание взрослых особей пчелиной семьи, вызываемое личинкой мухи-круглоголовки — физоце-фалой. Взрослая муха имеет большую круглую голову, черное брюшко красноватого цвета в задней своей части. Первый и последний его тергиты серебристого цвета. Длина тела паразита 11 мм. Самка мухи быстро летает, настигая пчелу в полете, откладывает на поверхности ее тела яйцо. Из яйца затем выходит личинка, которая внедряется в тело пчелы, прокалывая межсегментную перепонку. В брюшной полости пчелы личинка продолжает развиваться, а перед началом ее окукливания пчела погибает. Цикл развития мухи составляет 20— 25 суток. Сформировавшаяся молодая муха прогрызает между сегментами соединительную перепонку и покидает тело погибшей пчелы.

Характерные признаки заболевания. Заболевание проявляется в июне-августе. Пораженные пчелы имеют заметно увеличенное несколько удлиненное брюшко. Они ползают и не могут взлететь. Через межсегментные соединительные перепонки таких пчел просматривается личинка мухи белого цвета. На прилетной доске и на поверхности земли около улья (особенно в утренние часы) можно наблюдать ослабевших, малоподвижных пчел. Сила больных семей заметно ослабевает.

Диагноз устанавливают по клиническим признакам и на основании результатов исследования препарированного

брюшка больной пчелы, обнаружения в ней личинок физо-цефал.

Меры борьбы заключаются в очистке территории пасеки от мусора и трупов пчел. Для истребления взрослых мух применяют пропитанные дельдрином деревянные шесты (палки), устанавливаемые вертикально относительно поверхности земли, на которые мухи садятся и гибнут.

Сенотаиниоз

Сенотаиниоз — заболевание летных пчел семьи, вызываемое личинками мух-сенотаиний из семейства серых мясных мух. Эта муха по своим размерам близка к комнатной (ее длина 6—8 мм), имеет пепельно-серую окраску и широкие белого цвета полосы на голове. Самки мухи сидят на крышках ульев, их передних стенках, сухих ветках вблизи ульев и нападают на пчел во время их полета, откладывая личинок (самки сенотаинии живородящие) в область сочленения головы с грудью. Личинка в течение 15 мин внедряется через тонкие оболочки шеи в грудь хозяина и располагается под слюнными железами, где и развивается. В течение первых 10-ти дней после внедрения личинки в организм пчелы последняя погибает, а личинка продолжает развиваться внутри ее трупа. Затем личинка зарывается в почву, окукливается и через 7— 12 суток превращается во взрослую муху. Общий цикл развития мухи 15—35 суток. Зимуют сенотаинии в земле на глубине 15—20 см.

Характерные признаки заболевания. Заболевание проявляется с июля по сентябрь, чаще — со второй половины июля до первой декады августа. Пораженные пчелы сильно беспокоятся, стараются сбросить с себя лапками личинок мух, теряют способность к полету. Они ползают по пасеке, чаще по предлетковой площадке, волоча крылья по земле.

Диагноз ставят на основании обнаруживающихся личинок мух-сенотаиний при препарировании груди пораженных и погибших пчел.

Для исследования в лабораторию направляют 20—30 пчел с клиническими признаками заболевания.

Меры борьбы сводятся к сбору больных и погибших пчел и их сжиганию, уничтожению взрослых мух в местах их наибольшего скопления. Для уничтожения сенотаинии на пасеке (в том числе на крышках ульев) размещают листы светлой жести, смазанные вазелиновой эмульсией одного из препаратов: 0,02 %-ного актеллика, 0,05 %-ного диазинона, 0,05 %-ного циодрина или 0,005 %-ного перметрина, а для привлечения мух ставят флаконы, наполненные бродящим

сахарным сиропом с добавлением отвара горчака, одуванчика, полыни горькой, ромашки или тмина. Для уничтожения сенотаиний в почве проводят позднюю осеннюю вспашку точка с одновременным внесением в почву тиазона (100г/м2).

сахарным сиропом с добавлением отвара горчака, одуванчика, полыни горькой, ромашки или тмина. Для уничтожения сенотаиний в почве проводят позднюю осеннюю вспашку точка с одновременным внесением в почву тиазона (100г/м2).

2015-05-30

2015-05-30 946

946