1. Суффиксы способны придавать слову разные оттенки. Как можно назвать маленькую вьюгу? А большую? Маленького ямщика? А совсем крохотного? Маленькую лошадь? А слабую?

2. Раскрой словарь Даля на букву «З», найди статью ЗИМА. Какие ещё пословицы и поговорки про зиму есть в словаре?

Салют, гардемарины!

У офицера датской королевской армии Матвея Даля был очень способный сын. Иоганн Даль закончил Йенский университет в Германии, где изучил богословие и филологию, то есть науки о Боге и о слове. Особенно преуспел Иоганн в иностранных языках. Он овладел всеми основными европейскими языками, включая русский. Слух о даровитом датчанине дошёл до Екатерины II. Императрица пригласила молодого учёного в Санкт‑Петербург на почётную должность библиотекаря. Иоганн принял предложение. Однако работа с книгами показалась ему недостаточной. Более важной посчитал он для себя заботу о больных и немощных. Снова отправившись в Йену и выучившись там на доктора медицины, Даль возвращается в Россию уже навсегда. С тех пор имя своё он пишет по русскому обычаю: Иван Матвеев сын Даль.

Летом 1798 г. Иван Матвеевич с женой Марией приехал на Луганский литейный завод, чтобы занять должность старшего лекаря. Дали поселились в отдельном доме на Английской улице. Здесь через три года у них родился первый из четырёх сыновей – Владимир. Но заботиться Ивану Матвеевичу приходилось не только о собственных детях. У него на попечении было много рабочих. Дел хватало. Зато вечера он мог посвящать семье. Когда семья собиралась вместе, всех объединял интерес к слову. Бабушка Володи (мамина мама) происходила из французского дворянского рода де'Мальи. Она переводила на русский произведения писателей‑иностранцев. Бабушкины переводы стали первым чтением внука. На пяти языках говорила мама Володи. Так что и по отцовской, и по материнской линиям он унаследовал врождённое чувство слова, богатый словарь. Интересно, а что это такое и зачем это нужно? Конечно, объясняться можно и жестами. Переживания выражать восклицаниями типа: «Ох!», «Ах!», «Ух, ты!», «Эх, вы…» Новость сообщить в нескольких полубессвязных словах: «Шурик, а я, ну, это самое… как его?.. понял?.. Эх, блин!.. Короче: трояк за диктант… Ур‑ра!!!» Дело, однако, в том, что на таком языке можно высказывать лишь что‑то очень простецкое, или, как говорят, профанное, а чувства выражать самые примитивные. Как только тебе понадобится изъясниться посодержательней, потоньше, по‑сложней, сразу же скажется нехватка слов, то есть бедность словаря. А ведь помимо точной передачи смысла, речь должна быть ещё и верной по чувству, по тону, по уместности словоупотребления. Твои возможности говорить интересно, убедительно, ярко напрямую зависят от разнообразия вариантов выражения одного и того же смысла, когда ты точно улавливаешь, какое слово следует употребить именно в этот момент, именно в этом месте, а от чего надо воздержаться. О высоком, стройном паруснике смешно и неверно сказать, что он прыгал по волнам или мчался на всех парах. Парусник не белка. Он не скачет, а быстро и плавно скользит, подгоняемый ветром, гибко накреняясь на поворотах. И не может он мчаться на всех парах, ведь это – парусник, значит, движет им не паровая машина, а лишь волны да ветер, потому и летит он на всех парусах. Кажется, подумаешь: пар или парус – невелика разница, всего две буквы! Но именно такими «мелочами» проверяется знание языка и сути дела. Они неразделимы.

– Ты хочешь быть переводчиком? – спрашивает бабушка Володю.

– Нет. Не хочу всё время искать слова, – отвечает внук.

Он ещё не подозревает, что поиск слов станет его призванием, правда, искать и записывать он будет не соответствия между иностранной и русской речью, а русские слова, пословицы, загадки, приметы: не как переводчик, а как собиратель народного языка.

Однако всё это – впереди. А пока он живёт совсем другим. Семья Далей переезжает на Чёрное море, в Николаев.

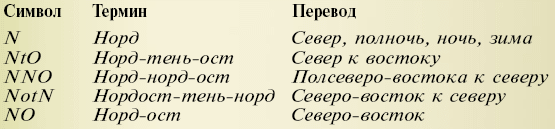

Это был город‑верфь: в Николаеве строили корабли. Туда приезжали мастера‑корабелы из разных краёв и губерний России: каждый со своим говором, со своим особенным «словарём». А кроме того, строительство корабля требует труда людей многих профессий: конопатчиков, токарей, столяров, канатчиков, шлюпочников… А у каждой профессии есть свой профессиональный язык: специальные слова‑термины. Скажем, ходить в открытом море можно по солнцу и по звёздам, как это делали древние мореходы. Но гораздо надёжней с помощью компаса. Морской компас ориентирует капитана не по четырём сторонам света (это слишком грубо), а по тридцати двум ветрам, или ру ΄ мбам. На флоте приняты общие для всех стран обозначения и названия румбов. Вот как выглядят первые пять ветров в сокращённых латинских обозначениях, по общепринятой международной терминологии и в русском переводе.

Знание терминов обогащает язык, приучает к точности, а услышанное в детстве часто остаётся в памяти на всю жизнь. В Николаеве

Володя запоминал слова, выражения, характерные для народных говоров мастеровых, и язык их профессий, и морские термины. Он не задавал себе вопрос: «А зачем мне всё это нужно?» Он прислушивался к матери, которая говорила: «Надо зацеплять всякое знанье, какое встретится на пути; никак нельзя сказать вперёд, что в жизни пригодится».

2015-05-30

2015-05-30 566

566