Как уже было отмечено ранее, одной из основных задач на этапе согласования ТЗ является задача поиска аналогов ОП, поскольку наличие на данном предприятии опыта разработки аналогичных объектов значительно сокращает время и затраты на весь ПП. Данная задача решается подсистемой поиска аналога с помощью специально разработанной для этой цели процедуры поиска аналога (ППА). Целью работы ППА является, в конечном итоге, определение изменяемой и неизменяемой частей ТЗ, что послужит базой для оценки реализуемости данного ТЗ силами конкретного предприятия.

Так как каждый ОП характеризуется определенной совокупностью элементов (структурой) и совокупностью параметров (технических характеристик), то работу ППА можно представить в виде следующих этапов:

- определение степени близости по структуре между ОП и хранимыми в БЗ аналогичными разработками;

- определение степени близости по значениям технических характеристик;

- ранжирование аналогов по степеням близости и выделение наиболее близких к ОП;

|

|

|

Как следует из содержания этих этапов, на каждом из них требуется решать задачу принятия решений, причем в большинстве случаев, основываясь на качественной информации, представленной в лингвистической форме, и исходя из нечетких критериев. Из этого следует, что модель принятия решений для реализации ППА должна строиться на базе семиотического подхода.

Рассмотрим более подробно ситуацию, определенную выше как “аналог не найден”.

Прежде, чем приступить к решению задачи поиска аналога, рассмотрим ряд общих моментов.

Одним из наиболее часто используемых подходов к определению степени аналогичности изделий является подход, согласно которому значение ri(p/q) аналогичности изделия p относительно изделия q по i -му параметру полностью определяется разницей между значениями xpi и xqi и областью определения Xi:

ri(p/q) = (xpi - xqi) / (xвi - xнi).

Здесь xвi и xнi - соответственно наибольшее и наименьшее значения i - го параметра: xвi = max Xi; xнi = min Xi.

Наряду с таким очевидным достоинством, как простота вычислений, данный подход обладает следующим существенным недостатком: ri(p/q) полностью определяется разницей в значениях xвi и xнi и совершенно не зависит от их значений и места на множестве Xi. На практике опытный конструктор выделяет ряд эталонных значений и относительно этого ряда рассматривает произвольные значения параметра. Специфика действий конструктора на этом этапе лучше всего описывается с использованием системы нечетких высказываний, с помощью которых экспертами задаются характеристические признаки проектируемого изделия. Совместно с методами дедуктивного и индуктивного нечеткого логического вывода приходим к модели, удачно сочетающей в себе как декларативное, так и процедурное представление знаний.

|

|

|

Используя введенные обозначения и понятия, вернемся к построению процедуры поиска аналога в случае наличия нескольких претендентов на аналог

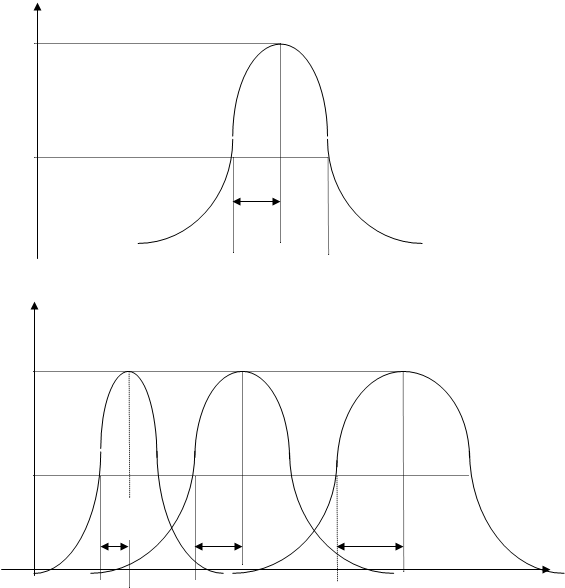

Определим лингвистическую переменную bi, имеющую имя “ i-й параметр ”. Эта переменная имеет два базовых значения Т = {ai1, ai2} = {минимальное значение i-го параметра, максимальное значение i-го параметра}. Пусть функции принадлежности mi1 и mi2 , соответствующие

M(x)

|

0.5

l

0 x ’ x

0 x ’ x

M(x)

m i1 m i_ТЗ m i2

0.5

l imin l i_ТЗ l imax

0 x imin x i_ТЗ x imax x

Рис. 3.2

базовым значениям лингвистической переменной bi, изображенные на рис.3.2, представляются в виде следующих p - функций:

mi1(x) = p(x,limin, ximin); mi2(x) = p(x,limax, ximax)

Как видно из рисунка, эти две функции имеют различную форму, что определяется значением l. В данном случае, как легко видеть, limax > limin. Очевидно, что значение l определяет “скорость” падения значения функции принадлежности от ее максимального значения. Это свойство функции принадлежности может быть использовано для задания различной степени влияния того или иного параметра на предпочтительность использования того или иного объекта в качестве аналога ОП.

Обозначим значение лингвистической переменной bi, определяемое в соответствии с требованием ТЗ, как ai_ТЗ и определим соответствующее значение функции принадлежности mi_ТЗ. Для этого воспользуемся формулами, рассмотренными ранее и получим

mi_ТЗ = p(x, li_ТЗ, xi_ТЗ)

где

li_ТЗ = g limin + (1 - g) limax,

g = (ximax - x) / (ximax - ximin).

Далее, определим степень аналогичности j -го объекта по i -му параметру объекту проектирования следующим образом

r(xji / xji_ТЗ) = p(xji, lji_ТЗ, xji_ТЗ).

Очевидно, что по каждому параметру из множества параметров {xji} могут быть заданы аналогичным образом свои функции принадлежности. Таким образом, имеем множество {mji_ТЗ} и соответственно множество {ri(xj / xj_ТЗ)}, i = 1..n, где n - количество параметров, по которым производится сравнение.

Аналогичным образом можно определить подобное множество {ri} для остальных объектов, претендующих на роль аналога. В результате

получим

r11, r12, r13, r14,..., r1n - степени аналогичности объекта 1 относительно ОП по 1 -му, 2 -му,..., n -му параметрам;

r21, r22, r23, r24,..., r2n - то же для объекта 2;

:

rm1, rm2, rm3, rm4,..., rmn - то же для объекта m.

Учитывая тот факт, что rjiÎ[0,1] и, кроме того, “вес” каждого из параметров, по которым производится сравнение, учтен заданием значений l соответствующих функций принадлежности, предположим, что мерой аналогичности j -го объекта по всем параметрам может служить среднее арифметическое значений rji, то есть

n

S rji

i=1

r^j =.

r^j =.

n

Отсюда можно сделать вывод, что наибольшей степенью аналогичности обладает тот объект, значение r^ которого максимально. Таким образом, если ввести в рассмотрение лингвистическую переменную bA - “ аналог объекта ” с базовыми значениями a1 - “ аналог” и a2 - “ не аналог”, то для определения аналога можно сформулировать следующую систему нечетких высказываний

< ЕСЛИ Dj, ТО bAj есть a1 >

< ЕСЛИ НЕ Dj, ТО bAj есть a2 >,

где Dj - четкое высказывание вида: < r^j есть R >, R = max {r^j}.

j

Если далее поочередно исключать объекты, для которых bAj есть a1, и рассматривать оставшиеся, то получим ранжированный ряд объектов, которые могут быть использованы как аналоги ОП.

Таким образом, алгоритм определения аналога ОП при наличии нескольких претендентов на аналог включает в себя следующие шаги.

1. Определение аргументов p - функций (lji_ТЗ) по каждому i -му параметру j -го претендента на аналог, значение которого не совпадает с требованиями ТЗ.

2. Определение степени аналогичности r(xji / xji_ТЗ) с

|

|

|

3. Определение среднего значения степеней аналогичности согласно выражению

4. Ранжирование аналогов с использованием системы нечетких высказываний

2015-06-10

2015-06-10 553

553