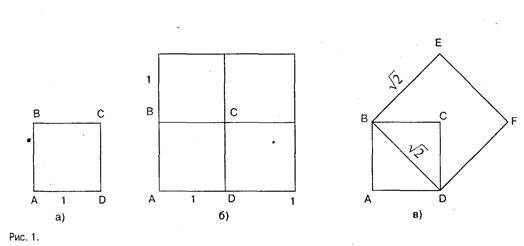

В платоновском «Меноне» есть хорошо известный эпизод с юным рабом, на примере которого Сократ доказывает своему собеседнику Менону, что знание есть припоминание, что оно затаено в человеческой душе и что он, Сократ, может его извлечь оттуда с помощью того самого метода, каким действовала его, Сократа, мать в бытность ее повитухой. Задача Сократа выглядит так: при заданном квадрате определенного размера (со стороной 1, рис. 1а) надо построить

' Chomsky N. Language and problems of knowledge. P. 163, 167.

Человек — общественное животное

вдвое больший по площади квадрат. Вопросы Сократа иллюстрируются рисунками. Сначала юный раб ошибается, предложив удлинить в два раза заданную сторону квадрата, что учетверяет площадь первоначального квадрата (рис. 16). Но в конце концов юноша сообразил, что искомый квадрат следует строить на диагонали BD заданного квадрата ABCD (рис. 1в).

Это можно доказать также с помощью теоремы Пифагора. Действительно, диагональ квадрата (ABCD) со стороной 1 является гипотенузой равнобедренного прямоугольного треугольника (ABC) со стороной 1. Поскольку, согласно теореме Пифагора, АВ2 + ВС2 = АС2, то в нашем случае АВ и ВС равны 1, АВ2 +

+ ВС2 = 2 и, следовательно, АС = V2. Выходит, что квадрат BEFD, построенный на диагонали BD квадрата ABCD со стороной 1 и с площадью 1, имеет площадь

V2 хл/2~- = 2. Таким образом, в геометрической, а не в алгебраической форме раб Менона вывел не более и не менее как тип числа с замечательными свойствами, называемого «иррациональным». То обстоятельство, что «иррациональность» была уловлена рабом, особенно ярко иллюстрирует врожденность способностей с учетом социологических характеристик юноши. Социальный статус: раб. Возраст: вероятно, начало возмужания. Анонимность как признак низкого общественного положения: он не X или Y, а просто раб Менона. Поэтому его культурный капитал равен нулю. Экономический капитал — меньше, чем ничего. Социальный капитал — столь же смехотворен. Между тем — и это крайне усложняет анализ социологии и политической философии Платона — он ничуть не хуже остальных пользуется разумом. В части, касающейся универсальности людей, теория врожденных способностей, включая метафизическую и даже мистическую форму, в которую она облечена у Платона, утверждает равенство умственного потенциала людей в достижении возможных результатов.

Диалогу Сократа с юным рабом предшествует знаменательный вопрос, заданный философом Менону: «Он грек? Знает ли он греческий?» На что Менон отвечает, что раб родился в его доме. В связи с этим отметим прежде всего, что Сократу так мало свойственен «трибальный» (в интерпретации Карла Поппера,

ЧАСТЬ I. Институт политики

см. гл. VI, с. 159) подход к полису, что для него равнозначно быть греком и говорить по-гречески. Но главное состоит в том, и мы это хорошо видим, что именно язык рассматривается им как главный ресурс, управляющий всеми другими ресурсами человека, как свойство, которое лежит в основе всех качеств человеческой души. Именно язык дает то знание, которое не постигается само по себе и из которого с помощью определенных процедур можно извлекать правильные мнения, а затем и истинное знание.

Такая теория, утверждая универсальность познавательного арсенала людей, помогает также избежать той трудности, которую может создавать релятивистская теория познания по примеру софистов: не приводит ли социологизм к отрицанию регулирующей роли мышления? Если все существующее есть социальный продукт или социальный конструкт, оправданность существования самой социологии исчезает, и тогда в чем может состоять ее целесообразность и значимость того научного подхода, который она проповедует?

Но главное состоит в следующем: исходя из того, что истина уходит своими корнями в субъект, во все субъекты, Платон может утверждать существование некоего надсоциального Закона, о чем говорилось выше (с. 34), а его теория врожденных способностей оставляет открытой возможность сделать достоянием всех людей те достоинства, ту постоянную готовность делать добро, которые характеризуют гражданина. В творчестве Платона дебатам на эту тему постоянно уделяется внимание, и это связано с нашим первоначальным вопросом: если человек социален, не есть ли он уже в силу самого этого факта политическое существо? Не является ли политика необходимым дополнением социальной жизни? Или просто опасной добавкой?

III. ЧЕЛОВЕК —

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЖИВОТНОЕ

Роль и место политики определяются различиями в подходах к осмыслению социальности человека. Считать ли социальность естественным состоянием человека и представлять жизнь в гражданском обществе как ее наивысшую форму или, напротив, признать, что социальность человека противоестественна и что гражданское общество способствует доведению природного неравенства до предела — в зависимости от этого можно выстроить две противоположные модели становления политики в обществе как глобального социального института. Такого рода вопрос, который, как мы уже отмечали, получил разные ответы у Аристотеля и у Руссо, чаще всего ставится в негативной и гипотетической форме: какой была бы социальная жизнь людей при отсутствии политических связей? Ответ на этот вопрос определяет ряд положений теоретической политики, часть которых будет описана в качестве парадигм.

По взглядам Аристотеля, жизнь людей возможна вне гражданского общества, о чем свидетельствует существование обществ, живущих этносами (ethnos), без городов-государств (полисов), но это более низкая ступень организации общественной жизни. По мнению Августина Блаженного, Лютера, Кальвина и Гоббса, такой образ жизни невозможен в силу злобности человека. По сравнению с естественным состоянием, считает Руссо, гражданское общество ведет к упадку и несчастьям, но с началом процесса цивилизации организованное сотрудничество людей становится неизбежным. Если Платон, Лютер, Гоббс приписывают этому фактору роль умиротворителя социальных отношений, то Карл Шмитт представляет разделение на друзей/врагов как сущность политики, а Фрейд полагает, что неспособность провести различие между соперничеством и враждебностью является неискоренимым, прирожденным свойством человечества, возникшим в результате коллективного преступления, делающего невозможным искусство управления.

После того как мы проанализируем в последующих главах ряд понятий, мы покажем схему взаимосвязи гражданского общества и государства, вернувшись к ряду проблем, поднятых здесь (гл. X, с. 286), и представим некоторые другие парадигмы связи между политическим и социальным, в частности парадигму Дюркгейма, который признает примат социального над политическим и считает, что именно в государстве «народ» осознает самого себя (гл. XII, с. 392).

2015-06-16

2015-06-16 499

499