Через бюджет осуществляется постоянная мобилизация ресурсов и их расходование.

Государственный бюджет — это основной финансовый план государства, который по материальному содержанию есть централизованный фонд денежных средств, а по социально-экономической сущности — инструмент перераспределения национального дохода.

Обычно государственный бюджет составляется на один год, однако в бюджетной практике известны квартальные, полугодовые, двух- и трехлетние бюджеты.

Бюджетный год совпадает с календарным, но может начинаться с 1 апреля, 1 июля, 1 октября.

Проект государственного бюджета обсуждается и принимается представительным органом власти (парламентом) страны, утверждается главой государства и публикуется в форме бюджетного закона. Наряду с гласностью бюджет должен отвечать принципам единства, полноты и реальности.

Государственный бюджет отражает два взаимосвязанных процесса — аккумуляцию доходов в руках государства и их использование для удовлетворения государственных нужд — и потому тесно взаимодействует с понятиями «государственные доходы» и «государственные расходы», основу которых составляют бюджетные доходы и расходы. Доходы и расходы бюджета — две стороны количественной характеристики централизованного фонда финансовых ресурсов государства.

Основные функции Государственный бюджет выполняет

государственного следующие основные функции:

бюджета —перераспределение национальногодохода;

— государственное регулирование и стимулирование экономики;

— стимулирование научно-технического прогресса;

— финансовое обеспечение социальной политики;

— контроль за образованием и использованием централизованного фонда денежных средств.

40. В государственных формированиях любого типа обязательным элементом является бюджетная система. Структура бюджетной системы определяется бюджетным устройством.

Бюджетное устройство - это организация и принципы построения бюджетной системы, ее структура, взаимосвязь между отдельными звеньями. Бюджетное устройство основано на экономических отношениях и юридических нормах, определяющих компетенцию центральных и местных органов власти по осуществлению бюджетного процесса, по взаимоотношениям между различными видами бюджетов и т.п.

Бюджетное устройство находится в непосредственной зависимости от государственного устройства (федеративное или унитарное государство). В унитарных государствах (Япония, Италия, Франция, Англия, Украина, Польша), как правило, имеются два уровня бюджетов: государственный и местные. В федеративных государствах (Россия, США, Германия, Канада и др.) - три звена: федеративный бюджет, бюджеты членов федерации (штатов, кантонов, республик) и местные бюджеты. Разнообразием отличается и система местных бюджетов, отвечающая административно-территориальному делению соответствующей страны.

Главное место в бюджетном устройстве занимает бюджетная система, представляющая собой основанную на экономических отношениях и правовых нормах совокупность бюджетов отдельных административно-территориальных формирований каждого государства.

Правовые основы бюджетной системы Украины устанавливают Конституция Украины и Бюджетный кодекс Украины, другие законодательные акты. Экономической основой бюджетной системы Украины выступает народнохозяйственный комплекс.

Составными элементами бюджетной системы являются ее структура, принципы построения и организация функционирования. Структурно бюджетная система Украины состоит из государственного бюджета Украины, и местных бюджетов.

Межбюджетные трансферты — средство межбюджетного регулирования, заключающееся в передаче средств внутри бюджетной системы страны, из одного бюджета в другой.

Будучи важной частью бюджетной системы, Межбюджетные трансферты выполняют следующие функции:

— возмещают бюджетам, находящимся на нижних уровнях системы, расходы, связанные с выполнением задач общенационального значения, если собственных поступлений в бюджет недостаточно для их компенсации;

— устраняют горизонтальные диспропорции между бюджетами, в том числе позволяют решить некоторые социальные проблемы, возникающие во время экономических спадов в регионах;

— стимулируют местные власти к усилению налогового потенциала.

На практике осуществление функций межбюджетных трансфертов может быть осложнено рядом проблем. В частности, возникают «торги» между бюджетами различных уровней при решении вопросов возмещения расходов на общенациональные задачи.

Решению подобных сложностей способствует разработка формализованных стабильных технологий получения и выделения межбюджетных трансфертов. В числе межбюджетных трансфертов возможны также дотации и бюджетные кредиты.

41. По видам возникновения бюджетный дефицит можно разделить на следующие категории:

· циклический

· структурный

· операционный

· первичный

· квазифискальный

Дефицит бюджета, возникающий в результате спада производства, называется циклическим дефицитом.

Дефицит, возникающий в результате сознательно принимаемых правительством мер по увеличению государственных расходов и снижению налогов с целью предотвращения спада, называется структурным дефицитом.

Государственный долг - необходимость покрытия нужд правительства в денежных средствах, т.е., перефразировав, можно сказать, что правительства начали занимать средства для удовлетворения различных целей с момента появления государства и денег.

Основной возникновения государственного долга является бюджетный дефицит, который представляет собой сумму превышения расходов из бюджета над его доходами.

Как только государство стало планировать свои доходы и расходы, появилась проблема их сбалансирования. В условиях функционирования рыночных отношений трудно обеспечить бюджетное равновесие. В бюджетный дефицит характерен сегодня для большинства развитых стран, которые признали его объективность и приняли принципиально новую политику - политику бюджетного дефицита.

Итак, бюджетный дефицит - система экономических отношений, связанных с привлечением дополнительных доходов сверх имеющихся у государства и их использованием на финансирование расходов, не обеспеченных собственными доходами. [19]

Необходимо также отметить, что, не смотря на существенное мнение о положительном влиянии бюджетного дефицита на развитие экономики, все же мировая практика подтверждает, что существуют определенные пределы бюджетных дефицитов, нарушение которых может отрицательно сказаться на состоянии национальной экономики.

Итак, дефицит госбюджета является исходной причиной, основой формирования государственного долга страны: его образование обусловлено, прежде всего, несоответствием между потребностями держава в финансировании своих расходов и ее возможностями. Государство всегда испытывает недостаток в финансовых ресурсах для выполнения своих функций, следствием чего и является образование дефицита бюджета. Поэтому перед государством встает проблема поиска дополнительных источников средств, с одной стороны, и эффективного и действенного их использования - с другой. Таким источниками традиционно для всех стран являются внутренние и внешние заимствования, формирующие государственный долг.

Если экономическое положение страны достаточно устойчиво, и программа займов имеет четкое экономическое обоснование, государственный долг не несет угрозы для стабильности бюджетной системы. Однако, в чрезвычайных ситуациях государство может столкнуться с дефолтом. Дефолт означает отказ правительства от своих долговых обязательств или нарушение графика выплат по ним в одностороннем порядке, без согласования с держателями этих обязательств. Целью его является снижение чрезмерной нагрузки по обслуживанию и погашению долга, ложащейся на государственный бюджет. Это явление схоже с банкротством фирм, но отличается от него отсутствием формализованных правил и процедур наложения взысканий, в том числе через судебную систему.

Дефолт имеет множество отрицательных последствий, в первую очередь социальных и политических. Рейтинг страны как заемщика резко падает, подрывается доверие к политике правительства как внутри страны, так и за рубежом. Серьезно ухудшается инвестиционный климат. Отказ правительства от обязательств, размещенных за рубежом, может привести к международной изоляции страны. Практически останавливается приток иностранного капитала, инвесторы стремятся вывести свои активы за рубеж. Растет политическое давление на правительство со стороны стран-кредиторов. Могут предприниматься попытки наложить арест на имущество должника, расположенное за границей. Эти и другие негативные последствия проявляются в течение длительного времени, поэтому дефолт может рассматриваться лишь как крайний вариант решения проблемы задолженности.

Наиболее крупными дефолт был объявлен в 1990 году в Бразилии, его сумма составила 62 млрд. долларов.

Чтобы предотвратить дефолт, правительство может использовать более мягкий решения проблемы задолженности – реструктуризацию долга. Реструктуризация долга означает изменение режима обслуживания и погашения долговых обязательств на основе соглашений, который государство заключает с их держателями. На практике могут применяться различные схемы реструктуризации, наиболее распространенная из которых – это схема "долг–долг". Она заключается в том, что государство обменивает один вид долговых обязательств на другой, для которого установлены иные условия обслуживания и сроки погашения. Примером может служить обмен краткосрочных обязательств на средне- или долгосрочные, который сопровождается рядом условий в пользу инвесторов. Это позволяет отсрочить выплату основной суммы долга и снизить текущую долговую нагрузку на бюджет.

В крайних случаяхможет использоваться такая мера, как списание долга. В отличие от дефолта, оно производится по соглашению с держателями долговых обязательств и поэтому может сопровождаться рядом экономических и политических условий в их пользу.

Договоры о реструктуризации задолженности или списании задолженности иностранных государств перед Россией должны быть ратифицированы Государственной Думой. Это правило не распространяется на те случаи, когда проблема урегулирования долгов решается в рамках участия России в международных финансовых организациях или финансовых клубах на общих условиях для всех их участников.

42. Налоговая система – это совокупность налогов, устанавливаемых государственной властью, а также методы и принципы построения налогов. Принципы построения налоговой системы:

• всеобщность – охват налогами всех экономических субъектов, получающих доходы;

• стабильность – устойчивость видов налогов и налоговых ставок во времени;

• равнонапряженность – взимание соответствующего налога по одинаковым для всех налогоплательщиков ставкам;

• обязательность – принудительность налога; неизбежность его выплаты;

• самостоятельность субъекта в исчислении и уплате налога;

• социальная справедливость – установление налоговых ставок и налоговых льгот, ставящих всех примерно в равные условия.

Налоговая система любой страны включает различные виды налогов. В зависимости от объекта налогообложения, взаимоотношений плательщика налога и государства различают:

• прямые налоги – взимаются непосредственно с доходов или имущества хозяйственных субъектов и не могут быть легко переложены теми, кто по закону выплачивает налог государству, на других субъектов (подоходный налог, налог на прибыль, налог на недвижимость и т.п.);

• косвенные налоги – устанавливаются в виде надбавок к цене товаров или тарифов на услуги. Они взимаются фактически с потребителя, хотя плательщиком налога государству выступает торговое или производственное предприятие (налог на добавленную стоимость; акцизы – налоги, включаемые в цену товаров массового потребления: соль, табак, спиртные напитки; таможенные пошлины; налог с продаж и др.).

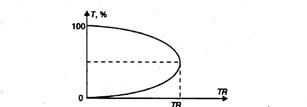

Кривая Лаффера получила название по имени американского экономиста, обосновавшего зависимость бюджетных доходов от налоговых ставок.

Ее смысл в том, что снижение предельных ставок и вообще налогов обладает мощным стимулирующим воздействием на производство. При сокращении ставок база налогообложения в конечном счете увеличивается: раз выпускается больше продукции, то и налогов собирается больше. Это происходит не сразу. Но по идее расширение базы налогообложения способно компенсировать потери, вызванные снижением налоговых ставок.

Кривая Лаффера: Т— ставка налога: ТR—налоговые поступления.

43. Под налогом понимается обязательный, индивидуально-безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения денежных средств, принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований (например, налог на добавленную стоимость (НДС).

Под сбором понимается обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц за осуществление государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). Например, к сборам относят: сбор за право пользования объектами животного мира и водными биологическими ресурсами; федеральные лицензионные сборы.

Пошлина - это обязательный платеж, взимаемый за услугу общественного характера (в соответствии с российским законодательством существует три вида пошлин: государственная, регистрационная, таможенная). К пошлинам относятся средства, уплачиваемые за совершение в пользу налогоплательщика юридически значимых действий; также пошлины взимаются за пользование государственным имуществом либо за предоставление лицу каких-либо услуг, не относящихся к административным, за предоставление какого-либо права.

Элементы налога – это принципы построения и организации налогов. К элементам налога относятся: налогоплательщик; объект налогообложения; налоговая база; единица обложения; налоговые льготы; налоговая ставка; порядок исчисления; налоговый оклад; источник налога; налоговый период; порядок уплаты; срок уплаты налога.

Функция налога — это проявление его социально-экономической сущности в действии. Функции свидетельствуют, каким образом реализуется общественное назначение данной экономической категории.В современных условиях налоги выполняют две основные функции:

- фискальная функция, которая заключается в обеспечении государства финансовыми ресурсами, необходимыми для осуществления его деятельности (источник доходов государства);

- регулирующая функция, благодаря которой налоги либо стимулируют, либо сдерживают ту или иную хозяйственную деятельность (регулятор экономической системы).

Все налоги подразделяются на несколько видов:

Прямые и косвенные. Налоги делятся на прямые, то есть те налоги, которые взимаются с экономических агентов за доходы от факторов производства и косвенные, то есть налоги на товары и услуги, состоящие в самой цене на предметы потребления. Прямыми налогами можно назвать такие, как налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и подобные. К косвенным налогам относятся налог на добавленную стоимость, акцизы и другие.

Аккордные и подоходные. Также принято различать аккордные и подоходные налоги. Первые государство устанавливает вне зависимости от уровня дохода экономического агента. Таким образом,  .Под последними же подразумевают налоги, составляющие какой-то определённый процент от дохода (Y). Данную зависимость показывает либо предельная ставка налога (t), которая объясняет, насколько увеличивается налог при увеличении дохода на одну денежную единицу, либо средняя ставка налога (q): просто отношение суммы взимаемого налога к величине дохода. То есть,

.Под последними же подразумевают налоги, составляющие какой-то определённый процент от дохода (Y). Данную зависимость показывает либо предельная ставка налога (t), которая объясняет, насколько увеличивается налог при увеличении дохода на одну денежную единицу, либо средняя ставка налога (q): просто отношение суммы взимаемого налога к величине дохода. То есть,  или

или  , где:

, где:  ;

;  .

.

Прогрессивные, регрессивные или пропорциональные. Подоходные налоги сами делятся на три типа:

Прогрессивные налоги — налоги, у которых средняя налоговая ставка повышается с увеличением уровня дохода. Таким образом, если доход агента увеличивается, то растёт и налоговая ставка. Если же, наоборот, падает величина дохода, то ставка так же падает. Регрессивные налоги — налоги, чья средняя ставка налога снижается при увеличении уровня дохода. Это означает, что при увеличении доходов экономического агента, ставка падает, и, наоборот, растёт, если доход уменьшается. Пропорциональные налоги — налоги, ставка которых не зависит от величины облагаемого дохода.

«Налоги как инструмент государственного регулирования экономики» - одна из важных и актуальных тем на сегодняшний день, налоги представляют собой один из важнейших финансовых рычагов, с помощью которых государство воздействует на экономику в стране. Налоговая система представляет собой мощнейший экономический регулятор, который активно воздействует на рынок и на другие экономические сферы. Налоговое регулирование обеспечивает взаимосвязь общегосударственных интересов и интересов предпринимателей, организаций независимо от их ведомственной подчиненности, формы собственности, организационно-правовой формы и т.д. В настоящее время важность наличия стабильной налоговой системы, создания и применения эффективных методов налогового регулирования и контроля осознает каждый человек. Реформам налоговой системы должны предшествовать реформы в экономике государства. Для этого необходимо использовать налоги, как механизм воздействия на экономику, а не только как средство пополнения государственного бюджета, вопрос о методах регулирования налоговых отношений будет стоять остро до тех пор, пока они будут не только успешно функционировать, но и будут доступны и понятны для каждого участника налоговых отношений.

44. Налогово-бюджетная политика государства. Налогово-бюджетная политика государства - воздействие государства на уровень деловой активности посредством изменения государственных расходов и налогообложения. Налогово-бюджетная политика влияет на уровень объема производства и занятости, а так же на уровень цен. Она направлена против нежелательных изменений экономической конъюнктуры связанных с безработицей и инфляцией. В любой стране государственный бюджет – это ведущее звено финансовой системы. он объединяет главные доходы и расходы государства. Бюджет – это системы денежных отношений государства через которую осуществляется постоянная мобилизация ресурсов и финансового расходования. Финансовые отношения складывающиеся у государства с различными организациями, называются бюджетными. Бюджетные отношения возникают в распределительном процессе и связаны с формированием и использованием центрального фонда денежных средств, которые предназначены для удовлетворения общих государственных потребностей. Размер бюджетного фонда зависит от уровня развития экономики, методов управления, социальных задач. Гос. бюджет представляет собой основной финансовый план государства на 1 год и на 2 последующих, т е на будущие 3 года, имеющий силу закона. Через гос. бюджет мобилизуются средства предприятий и организаций, различных форм собственности частично мобилизуют доходы населения. Мобилизуемые средства направляются насоциально-культурные мероприятия, на обороноспособность страны, на содержание органов гос. управления, на финансовую поддержку субъектов федерации, на погашение гос. долга, на создание гос. материальных и финансовых резервов и на финансирование народного хозяйства. Мобилизуемые государством налоги служат одним из главных средств существования социально-экономических предприятий. Централизация ресурсов позволяет государству сосредоточить их на решающих участках социального и экономического развития страны, а так же позволяет осуществлять единую социальную и экономическую политику на всей территории страны. Основные функции бюджета: 1 распределение ВВП и НД между отраслями и территорией. 2 перераспределение ВВП и НД. 3 гос. регулирование и стимулирование экономики. 4 финансовое обеспечение социальной политики. 5 контроль за образованием и использованием централизованного фонда денежных средств. Функции бюджета реализуются через бюджетные механизмы, т е методы и способы формирования доходов и расходов. Бюджет выступает важным институтом регулирования и стимулирования инвестиций в экономике с целью повышения эффективности. Бюджет используется для межотраслевого и территориального перераспределения финансовых ресурсов с целью рационального размещения производственных сил, развитие эк. культура на всей территории России. Величина бюджета отражает степень централизации финансовых ресурсов в руках государства. Зависит от масштабности структурных видов в экономике страны. Гос бюджет строится по балансовому методу (профицид и дефицит). Основные задачи налогово-бюджетной политики Удерживать экономику от спада производства Обеспечивать финансовую стабильность (путем укрепления денежного обращения, бюджетного дефицита, подавления инфляции) Стимулирование инвестиционной активности Удерживать доходную базу бюджета (путем усовершенствования налогообложения и усиление контроля за полнотой уплаты налогов) Создать систему действенного контроля за эффективными и целенаправленным использованием гос. расходов Усилить контроль за величиной гос.долга В бюджетную систему РФ, политику гос. федерального бюджета входят бюджеты субъектов РФ (региональные) и местные бюджеты (бюджеты муниципальных образований). Бюджет складывается из федерального, регионального и муниципального – называется консолидирущим. Он используется в бюджетном планировании и служит для предоставления субвенций регионам из федерального бюджета. Субвенции – бюджетные средства, предоставляемые на финансирование целевой программы на безвозвратной основе. Помимо федерального гос.бюджета есть и внебюджетные средства, которые используют для финансирования социальной сферы. Фонды: федеральные и региональные – пенсионный, социального и обязательного медицинского страхования. До 2001г. существовал Фонд занятости. Фонды существуют для обеспечения конституционных прав граждан РФ на получение пенсий, социальных пособий в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, на охрану здоровья и медицинскую помощь и др. Федеральный бюджет в совокупности с внебюджетными фондами образуют расширенный бюджет или бюджет расширенного Правительства. Функционирование гос. Бюджета происходит посредством формирования и распределения доходов. Доходы создают финансовую базу деятельности государства через их распределения, удовлетворяя общие гос. потребности.

45. Принципы построения налоговой системы в Российской Федерации определены Конституцией и Налоговым кодексом. В России действует трехуровневая налоговая система, состоящая из федеральных, региональных и местных налогов, что соответствует мировому опыту федеративных государств.

Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые установлены Налоговым кодексом РФ и обязательны к уплате на всей территории РФ. Исключение составляют случаи применения специальных налоговых режимов.

Региональными налогами признаются налоги, которые установлены Налоговым кодексом РФ и законами субъектов РФ о налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов РФ. Исключение составляют случаи применения специальных налоговых режимов.

Местными налогами признаются налоги, которые установлены НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований о налогах и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований. Исключение составляют случаи применения специальных налоговых режимов.

46. Доходы населения представляют собой сумму денежных средств и материальных благ, полученных или произведённых домашними хозяйствами за определённый промежуток времени. Их роль в жизнедеятельности человека определяется тем, что уровень и структура потребления населения прямо зависит от размера дохода. Различают следующие виды доходов:Денежные доходы населения включают все поступления денег в виде оплаты труда работающих лиц, доходов от предпринимательской деятельности, пенсий, стипендий, различных пособий, доходов от собственности в виде процентов, дивидендов, ренты (по вкладам, ценным бумагам, недвижимости) от продажи продукции сельского хозяйства и различных изделий, доходов от оказанных на сторону различных услуг, а страховые возмещения, ссуды, доходы от продажи иностранной валюты и др.Натуральные доходы включают прежде всего продукцию, произведенную домашними хозяйствами для собственного потребления. Доходы от трудовой деятельности представляют собой доходы, получаемые наемными работниками в виде заработной платы. Доходы от собственности представляет собой арендную плату. Доход от предпринимательской деятельности представляет собой предпринимательский доход, составляющий часть прибыли, остающейся у предпринимателя после выплаты процента за банковскую ссуду. Заемные, передаваемые, донорские доходы выступают как ссудный процент, получаемый кредитором от заемщика за пользование денежной ссудой, или выступают в виде процентной ставки, размер которой устанавливается банками по краткосрочным и долгосрочным ссудам, срочным вкладам до востребования. К этому виду дохода относятся выплаты по дивидендам – периодически (обычно ежегодно) выплачиваемые акционерам на каждую акцию из прибыли акционерного общества. К этому виду доходов относятся также проценты по вкладам (депозитам), денежным средствам предприятий, организаций и населения, хранящиеся в банках на определенных условиях; проценты, получаемые рантье, лицами, живущими на процент с отдаваемого в ссуду капитала или ценных бумаг и, наконец, процент на государственные внутренние займы, страховые проценты и т.д.Трансфертные платежи – экономические ценности (вид вертикальных доходов), передаваемые одним участником экономических отношений другому в одностороннем порядке. Трансферты – это платежи, осуществляющиеся из бюджета государства и несущие функцию социальной защиты определенной части населения, идущие на выплату пенсий и пособий, стипендий. Неучитываемые доходы. Неучитываемые доходы подразделяются на две группы: на легальные и нелегальные, т.е. нетрудовые доходы. К легальным доходам относятся все виды доходов, получаемые за любые виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству и прошедшие регистрацию в государственных органах. Например, к легальным, но неучитываемым доходам, все виды мелких доходов, учесть которые не представляется возможным, которые чаще всего представляют собой небольшие суммы поощрения за выполненную по-соседски работу или услуги. Поскольку эти доходы неучитываемые, то с них не взимаются налоги. К нелегальным видам доходов относятся доходы, получаемые за незаконную, скрытую от общества экономическую деятельность. Нелегальная, «теневая» деятельность, как правило, бывает криминальной и поэтому чаще всего не трудовой. Безденежные доходы включают широкий круг источников доходов из фондов коллективного потребления, за счет которого содержатся государственные учреждения, обслуживающие население: больницы, поликлиники, школы, техникумы, вузы и другие учебные заведения по подготовке и переподготовке кадров, детские сады и ясли. Безденежные доходы формируются за счет работы на приусадебных и садовоогородных участках.Для оценки уровня и динамики доходов населения используются показатели номинального, располагаемого и реального дохода.Номинальный доход (NT) - количество денег, полученное отдельными лицами в течение определенного периода также он характеризует уровень денежных доходов независимо от налогообложения.Располагаемый доход (DI) - доход, который может быть использован на личное потребление и личные сбережения. Располагаемый доход меньше номинального дохода на сумму налогов и обязательных платежей, т. е. это средства, используемые на потребление и сбережение. Для измерения динамики располагаемых доходов применяется показатель «реальные располагаемые доходы», рассчитываемый с учетом индекса цен. Реальный доход (RI) - представляет собой количество товаров и услуг, которое можно купить на располагаемый доход в течение определенного периода, т. е. с поправкой на изменение уровня цен.Факторы, влияющие на формирование доходов населения, можно разбить на две группы: Нивелирующие: сложение заработков семьи; пенсии пенсионеров, живущих в семье и вносящих свою пенсию в бюджет семьи; пособия, получаемые членами семьи. Дифференцирующие: наличие нетрудоспособных членов семьи, их количество в семье (особенно если они не участвуют в создании дохода семьи); соотношение работающих и неработающих членов семьи.

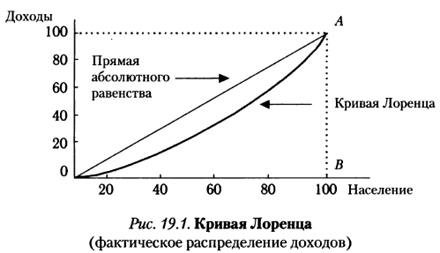

47. Дифференциация населения по доходам.Кривая Лоренца.Дифференциация доходов. Социальная дифференциация выполняет в рыночной экономике ряд функций, таких как экономическое стимулирование производственной деятельности; сохранение и развитие человеческого потенциала; сохранение и обеспечение социальной стабильности в обществе. Для определения степени неравенства в мировой практике используется кривая Лоренца

Кривая Лоренца представляет собой кривую концентрации доходов по группам населения. На рисунке видно, что в случае равномерного распределения доходов попарные доли населения и доходов будут располагаться на диагонали квадрата, что и будет означать полное отсутствие концентрации доходов, или абсолютное равенство в обществе. В реальной жизни не существует ни абсолютного равенства в распределении доходов, ни абсолютного неравенства, когда все население, за исключением одного домохозяйства (человека), не имеет доходов. Дифференциация доходов населения — выделение различных слоёв и групп населения в зависимости от уровня доходов. В качестве показателя характеризует степень неравномерности распределения доходов[1][2]. Различие в доходах играет определяющую роль в существовании социально-экономического неравенства[3]. Для оценки дифференциации доходов используется множество инструментов (англ.)русск. В частности, распространёнными являются кривая Лоренца и, рассчитываемый на её основе, коэффициент Джини. Так, в России коэффициент Джини в 2011 году составлял 0,43 (по другим исследованиям 0,6), что выше среднего показателя по ОЭСР. На неравенство доходов оказывают влияние личностные особенности (способности, образование, мотивация к труду), условия жизни (начальные, владение собственностью, место проживания), случайные факторы. Исследования показывают, что неравенство в доходах в открытом обществе может значительно варьироваться от поколения к поколению, однако в отношении дохода от собственности роль предыдущего поколения более существенна. По мнению исследователей, на рост дифференциации доходов в стране влияет финансовая глобализация и технический прогресс.Высокая дифференциация доходов населения является источником социальной нестабильности, приводит к неэффективному расходованию ресурсов[10]. В то же время, согласно исследованиям, умеренная дифференциация доходов оказывает положительное воздействие на экономику.

48. Уровень, стоимость и качество жизни. Бедность. Уровень жизни – это социально-экономическая характеристика степени обеспечения физических, духовных и социальных потребностей людей. Определяется, с одной стороны, степенью развития самих потребностей людей, с другой – количеством и качеством жизненных благ и услуг, используемых для их удовлетворения. Среди личных потребностей людей различают: 1) материальные. К ним относятся потребности в предметах питания, одежде, жилье, в лечении, в транспорте и др.; 2) духовные. К ним относятся потребности, удовлетворяемые учреждениями науки, культуры, искусства, образования, детского воспитания; 3) социальные. К ним относятся потребности в обеспечении старости, в увеличении свободного времени, в равенстве мужчин и женщин, в свободе и всеобщности труда, в единстве коренных общественных интересов. Уровень жизни можно оценивать в глобальном масштабе; в целом по стране (с учетом величины ее национального богатства); в отношении определенных регионов, социальных и демографических групп и слоев населения, отдельных людей. Уровень жизни в широком смысле характеризуется совокупностью условий жизнедеятельности людей: реальными доходами населения, размерами потребления продовольственных и непродовольственных товаров, уровнем заработной платы и выплат из общественных фондов потребления, условиями труда, продолжительностью рабочего и свободного времени, жилищными условиями, развитостью систем образования, здравоохранения, культуры, состоянием окружающей среды и др. Уровень жизни в узком смысле – это величина реальных доходов. Зная их размеры, можно судить о многих сторонах жизни человека. От величины реальных доходов зависит качество питания, условия жизни, полноценность отдыха и даже убеждения. Уровень жизни семьи зависит от уровня доходов членов семьи и от ее состава. Различают четыре уровня жизни населения: достаток – пользование благами, создающее возможности для всестороннего развития человека; нормальный уровень – рациональное потребление по научно обоснованным нормам, обеспечивающее полное восстановление интеллектуальных и физических сил человека; бедность – потребление благ, лишь позволяющее сохранить работоспособность (низшая граница воспроизводства трудовых ресурсов); нищета – потребление минимально допустимого по биологическим критериям набора благ и услуг для поддержания жизнеспособности человека. Существуют различные определения бедности. Согласно концепции ООН, бедность – состояние длительного вынужденного отсутствия необходимых ресурсов для обеспечения удовлетворительного образа жизни. В настоящее время под бедностью понимают не только нехватку денег, но и ограничение возможностей реализации потенциала человека из-за отсутствия достойной работы, удобного жилища, доступа к адекватному образованию и здравоохранению. Бедным считается тот, кто имеет доход ниже черты бедности. Порог (черта) бедности – это сумма денег, официально установленная в качестве минимального дохода, на который индивид или семья способны приобрести продукты питания, одежду и жилье. Порог бедности зависит от экономического уровня развития страны: в развитых странах он выше, в развивающихся – ниже. Чем ниже уровень требований, тем меньше людей оказывается за чертой бедности, и наоборот. Выделяют абсолютную и относительную концепции бедности. Под абсолютной бедностью понимается состояние, при котором человек на свой доход не может удовлетворить даже основные потребности в пище, жилище, одежде, тепле или может удовлетворить только минимальные потребности, обеспечивающие биологическую выживаемость. Количественным критерием является порог бедности. В странах Восточной Европы и СНГ в большинстве случаев используется абсолютная черта бедности, определенная на базе минимальной потребительской корзины, содержание которой варьируется в зависимости от страны. Всемирный Банк в качестве пороговых значений абсолютной бедности использует 1 (минимальный стандарт уровня жизни) или 2 (черта бедности в странах со средним уровнем дохода на душу населения) доллара США в день по паритету покупательной способности (ППС). ППС – ценовой индекс, характеризующий соотношение между двумя (или несколькими) валютами по их покупательной способности к определенному набору товаров и услуг. В 2001 г. 1,1 млрд. чел. жили менее чем на 1$ в день, менее чем на 2$ в день – более половины населения развивающихся стран (или 2,7 млрд. чел.). Относительная бедность предполагает возможность удовлетворения физиологических потребностей, но наличие проблем в сфере социальных или политических отношений, проведении отдыха и т.п. В концепции относительной бедности за границу бедности принимается определенное соотношение между наиболее низкими доходами и размером среднего (медианного) дохода. Лица, чьи доходы по отношению к среднему (медианному) уровню окажутся ниже установленного соотношения, относятся к бедным слоям. Так, в США семья считается бедной, если она тратит на питание более одной трети своих доходов. Границы абсолютной и относительной бедности не совпадают. В стране может быть ликвидирована абсолютная бедность, но останется относительная. Неравенство неизбежно присуще развитым обществам. Относительная бедность сохраняется даже в том случае, если стандарты жизни всех слоев общества повышаются.

49. Социальная политика: необходимость значение. Она призвана обеспечить расширенное воспроизводство населения, гармонизацию общественных отношении, политическую стабильность, гражданское согласие и реализуется через государственные решения, социальные мероприятия и программы. Именно она обеспечивает взаимодействие всех сфер жизнедеятельности общества в решении социальных проблем, проявляя свои свойства: универсальности (всеохватывающий характер воздействия социальной политики на все стороны социального воспроизводства людей); включенности (возможность проникать во все сферы жизнедеятельности) и атрибутивности (способность сочетаться с любыми общественными отношениями, общественными феноменами и сферами) Целью социальной политики является повышение благосостояния населения, обеспечение высокого уровня и качества жизни, характеризующихся следующими показателями: доход как материальный источник существования, занятость, здоровье, жилье, образование, культура, экология. Поэтому задачами социальной политики являются: распределение доходов, товаров, услуг, материальных и социальных условий воспроизводства населения; ограничение масштабности абсолютной бедности и неравенства, обеспечение материальных источников существования тем, кто по независящим от них причинам ими не обладает, предоставление медицинских и образовательных услуг, расширение сети и улучшение качества транспортных услуг, оздоровление окружающей среды. Социальная политика исходит из того, что непременным условием поддержания благосостояния каждого человека, должно быть его посильное участие в этом. Реальная социальная политика определяется свойствами, сложившимися в истории, конкретными условиями эпохи, особенностями экономического, политического и культурного развития общества, вероятностными и информационными факторами ее формирования.

50. Социальная защита и социальное обеспечение. Особенности социальной политики в России. Социальная политика является одним из наиважнейших факторов, которые оказывают значимое влияние на социальную работу в обществе. Кроме того, социальная политика способствует защите интересов индивидуума, групп и слоев, их прав и свобод. Современная Россия является государством переходного типа. Это значит, что его основные институты, органы и учреждения охарактеризовать некоторой противоречивостью, а иногда и противостоянием, чему мы, граждане России, являемся неоднократными свидетелями. Особенностью же современного русского государства является то, что оно выступает феноменом процесса, который характеризуется, направленностью дальнейшего развития российского общества. В условиях кризиса российского общества ни теоретически, ни тем более практически нельзя ставить задачу ликвидации неравенства, потому что это - иллюзия. Здесь нужно говорить о предотвращении его крайностей: недопущении глобального разрыва социальных групп, слоев и классов. Это необходимо для исключения социального взрыва и нестабильности в обществе. Ничего нормального нет в ситуации нынешней России, когда в социальной сфере преобладают маргинальные слои (безработные, беженцы, нищие), не связанные с производством. И также ненормальна ситуация, когда преобладают маргинальные группы в материальном отношении: сверхбедные и сверхбогатые. Причем в соотношении по уровню доходов это выглядит так - 1: 20: 50 и более. Хотя в разных источниках приводятся различные цифры, суть соотношения не меняется. Для сравнения возьмём данные социальной статистики развитых стран это выглядит так - 1: 5: 10. После увиденного можно сказать о том, что на сегодняшний день в Российской Федерации положение наших сограждан оставляет желать лучшего. Но нельзя отрицать тот факт, что государство пытается изменить это соотношение, посредством различных мероприятий, которые проводят в рамках социальной политики. Наиважнейшая задача последней является гармонизация общественных отношений путем выработки и осуществления организационно-экономических, научно-технических и других мер регулирования общественных отношений. Такое понятие, как «социальная защита» впервые использовалось американцами в 1935 г в контексте принятого закона. В нём давалось правовое обоснование нового для Америки института обязательного страхования на случай смерти, инвалидности и безработицы. Сей термин органически вписался в систему учёных и практиков, потому что просто и доходчиво выражал сущность поддержки уязвимых в социальном смысле слоёв населения. В нашей стране термин «социальная защита» стал употребляться совсем недавно, а именно с началом рыночных реформ. Потребность в использовании этого термина появилась, когда возникла необходимость защиты граждан, не могущих самостоятельно себя обеспечить. При формировании результативной системы социальной политики выделяют основные направления в данной области. Первое это - поддержка нищих слоёв населения, к которым относятся больные, инвалиды, старки и многодетные семьи. И для того что бы определить, какие категории общества имеют право на социальную помощь, используется показатель прожиточного минимума. Номативно-статистический метод его расчёта требует оценки составляющих нормативных наборов продуктов питания по средним ценам закупки, а затраты на непродовольственные товары и/или услуги определялся по их практической доли в общих расходах 10% более нищих семей. Утверждается, что объём и содержание расходов прожиточного минимума дают возможность удовлетворять необходимые потребности различных категорий населения при минимальных затратах. Чисто теоретически прожиточный минимум это тот пункт, ниже которого государство не должно позволять понижение уровня жизни граждан, обеспечивая им материальную поддержку. И самое сложное это - совместить в его величине и наборе составляющих требования научной обоснованности, ресурсной обеспеченности и социальной допустимости. Соцобеспечение осуществляется в виде предоставления широкого ассортимента услуг: денежные выплаты; талоны на бесплатное питание и покупку одежды; обслуживание престарелых и инвалидов в их доме; предоставление мест в домах престарелых и т.п.

51. Кредит:необходимость,сущность,формы. Кредит – долг, ссуда (лат.). Первоначально кредит предоставлялся в натуральной форме. С развитием товарно-денежных отношений кредит приобрел денежную форму. Объективная необходимость кредита вытекает из особенностей расширенного воспроизводства, которое предполагает постоянную смену форм капитала. В ходе чего денежная форма собственности переходит в товарную, товарная в производственную, производственная в товарную, товарная вновь в денежную. Т.о., временное высвобождение денежных средств у одних хозяйствующих субъектов и временная потребность в них у других – это две неразрывные стороны единого процесса, кругооборота капитала. Кредитные отношения возникают при наличии: Кредит возможен только при совпадении интересов кредитора и заемщика. Таким образом, кредит представляет собой совокупность экономических отношений, движение ссудного капитала, особой формы движения денег. Причем это предполагает мобилизацию свободных денежных средств народного хозяйства и населения и их перераспределение на условиях возвратности, срочности, платности, в целях расширенного воспроизводства. Это фактически принцип кредитования. Субъектами кредитных отношений могут выступать различные субъекты хозяйствования и населения, в частности двусторонние кредитные отношения возникают между: субъектами хозяйствования и государством; государством и населением; субъектами хозяйствования; субъектами хозяйствования и отдельными частными лицами; частными лицами. С одной стороны, кредит - это система экономических отношений по передаче права собственности, а с другой − кредит - это товар, продаваемый одним собственником другому за специфическую цену - ссудный процент и на специфических условиях - возврата через определенный срок. Другими словами, кредит - это товар, отчуждаемый лишь на определенный срок и на условиях возврата. Его потребительная стоимость для покупателя состоит в его способности, будучи пущенным в оборот, принести новые деньги, т. е. прибыль. Поскольку кредит - это товар, то система его обращения (купли-продажи  продажи-купли) образует кредитный рынок. Кредитный рынок − это один из сегментов финансового рынка, который в целом может быть представлен следующим образом. Кредитный рынок - наиболее крупный сегмент финансового рынка в современных рыночных экономиках, так как именно кредитные отношения - основной механизм, движущий и ускоряющий рыночную экономику в целом.

продажи-купли) образует кредитный рынок. Кредитный рынок − это один из сегментов финансового рынка, который в целом может быть представлен следующим образом. Кредитный рынок - наиболее крупный сегмент финансового рынка в современных рыночных экономиках, так как именно кредитные отношения - основной механизм, движущий и ускоряющий рыночную экономику в целом.

52. Рынок денег.Деньги и их функции.Денежные агрегаты. Деньги представляют собой финансовый актив, который служит для совершения сделок (для покупки товаров и услуг). Активы делятся на реальные и финансовые. Реальные активы – это вещественные (материальные) ценности (оборудование, здания, мебель, бытовая техника и т.п.).Финансовые активы - это ценные бумаги. Их разделяют на: денежные (собственно деньги или краткосрочные долговые обязательства); неденежные (доходные ценные бумаги - акции и облигации, которые представляют собой долгосрочные долговые обязательства). Деньги отличаются от других видов финансовых активов тем, что только деньги могут обслуживать сделки и являются платежным средством обращения.

По своей сущности деньги выступают товаром – эквивалентом, что лучше всего проявляется через выполняемые ими функции: мера стоимости; средство обращения; средство платежа; средство образования сокровищ, накопления и сбережения, мировые деньги.Первой функцией денег выступает мера стоимости. В этой функции деньги являются измерителем ценности всех товаров и услуг. Единицей измерения выступает денежная единица страны, т.е. национальная валюта (рубль в России, доллар в США и т.п.).В качестве средства обращения деньги являются посредником в обмене товаров, в совершении сделок. Все покупается и продается за деньги. Альтернативой денежному обмену выступает бартер (обмен товара не на деньги, а на другой товар).Третья функция денег проявляется при осуществлении отложенных платежей (уплате налогов, выплате долгов, получении доходов). Отличие этой функции от функции средства обращения заключается в том, что использование денег в качестве посредника в обмене предполагает одновременное движение товаров и денег, а при выполнении функции средства платежа либо движение товаров и движение денег по времени не совпадают (например, коммерческий кредит, т.е. кредит под товары), либо нет движения товаров, а есть только движение денег (например, банковский кредит). Функцию средства платежа деньги могут выполнять, поскольку они сохраняют свою ценность во времени. Четвертая функция денег состоит в том, что деньги представляют собой средство накопления и сбережения. Деньги являются финансовым активом, обладающим ценностью. Эта ценность состоит в их ликвидности, в их покупательной способности - в том, что на них в любой момент можно купить любой товар, услугу или ценную бумагу. Поскольку общий уровень цен растет, то на одну и ту же денежную сумму можно купить все меньше товаров. Накапливать обесценивающиеся деньги становится бессмысленно. Деньги не являются самым привлекательным финансовым активом, который следует держать на руках, поскольку они не приносят дохода. При этом существуют доходные финансовые активы, например, акции, приносящие доход в виде дивиденда и облигации, обеспечивающие процентный доход.Наиболее важной является функция денег как средства обращения, поскольку она отличает денежные финансовые активы от неденежных. Однако все функции денег взаимосвязаны и взаимообусловлены. Деньги используются для совершения сделок, поскольку они служат мерой стоимости и измеряют ценность всех товаров, что возможно, так как деньги сами обладают ценностью, являясь финансовым активом, а поскольку они сохраняют свою ценность во времени, то могут использовать как мера отложенных платежей.Основными видами денег являются товарные и символические деньги. Деньги возникли из потребностей товарного обмена, по мере развития и усложнения которого появилась необходимость выделения товара, измеряющего ценность всех других товаров. В разных странах эту роль выполняли разные товары: соль, скот, чай, пушнина, кожа (достаточно вспомнить, что первыми деньгами в России были кусочки кожи), благородные металлы, ценные ракушки и прочие ценности. Так появились товарные деньги.Предложением денег в экономике связывают с характеристикой денежной масса. Для характеристики и измерения денежной массы применяются различные обобщающие показатели, так называемые денежные агрегаты. Система денежных агрегатов строится одинаково: каждый следующий агрегат включает в себя предыдущий. Денежный агрегат М1 включает наличные деньги (бумажные и металлические, т.е. банкноты и монеты) (в некоторых странах наличные деньги выделяют в отдельный агрегат – М0) и средства на текущих счетах, т.е. чековые депозиты или депозиты до востребования.М1 = наличность + чековые вклады (депозиты до востребования) + дорожные чеки Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 и средства на нечековых сберегательных счетах, а также мелкие срочные вклады. М2 = М1 + сберегательные депозиты + мелкие срочные депозиты. Денежный агрегат М3 включает денежный агрегат М2 и средства на крупных срочных счетах. М3 = М2 + крупные срочные депозиты + депозитные сертификаты. Денежный агрегат L включает денежный агрегат М3 и краткосрочные государственные ценные бумаги (в основном казначейские векселя) L = М3 + краткосрочные государственные ценные бумаги, казначейские сберегательные облигации, коммерческие бумаги. Ликвидность денежных агрегатов увеличивается снизу вверх (от L до М0), а доходность – сверху вниз (от М0 до L). Компоненты денежных агрегатов делятся на: наличные и безналичные деньги, а также деньги и «почти-деньги». К наличным деньгам относятся банкноты и монеты, находящиеся в обращении, т.е. вне банковской системы. Это долговые обязательства Центрального банка. Все остальные компоненты денежных агрегатов (т.е. находящиеся в банковской системе) представляют собой безналичные деньги. Это долговые обязательства коммерческих банков. Деньгами является только денежный агрегат М1 (т.е. наличные деньги – C, являющиеся обязательствами Центрального банка и обладающие абсолютной ликвидностью и нулевой доходностью, и средства на текущих счетах коммерческих банков, являющиеся обязательствами этих банков. Денежные агрегаты М2, М3 и L – это «почти деньги», поскольку они могут быть превращены в деньги (так как можно: а) либо снять средства со сберегательных или срочных счетов и превратить их в наличность, б) либо перевести средства с этих счетов на текущий счет, в) либо продать государственные ценные бумаги). Таким образом, предложение денег определяется экономическим поведением:

По своей сущности деньги выступают товаром – эквивалентом, что лучше всего проявляется через выполняемые ими функции: мера стоимости; средство обращения; средство платежа; средство образования сокровищ, накопления и сбережения, мировые деньги.Первой функцией денег выступает мера стоимости. В этой функции деньги являются измерителем ценности всех товаров и услуг. Единицей измерения выступает денежная единица страны, т.е. национальная валюта (рубль в России, доллар в США и т.п.).В качестве средства обращения деньги являются посредником в обмене товаров, в совершении сделок. Все покупается и продается за деньги. Альтернативой денежному обмену выступает бартер (обмен товара не на деньги, а на другой товар).Третья функция денег проявляется при осуществлении отложенных платежей (уплате налогов, выплате долгов, получении доходов). Отличие этой функции от функции средства обращения заключается в том, что использование денег в качестве посредника в обмене предполагает одновременное движение товаров и денег, а при выполнении функции средства платежа либо движение товаров и движение денег по времени не совпадают (например, коммерческий кредит, т.е. кредит под товары), либо нет движения товаров, а есть только движение денег (например, банковский кредит). Функцию средства платежа деньги могут выполнять, поскольку они сохраняют свою ценность во времени. Четвертая функция денег состоит в том, что деньги представляют собой средство накопления и сбережения. Деньги являются финансовым активом, обладающим ценностью. Эта ценность состоит в их ликвидности, в их покупательной способности - в том, что на них в любой момент можно купить любой товар, услугу или ценную бумагу. Поскольку общий уровень цен растет, то на одну и ту же денежную сумму можно купить все меньше товаров. Накапливать обесценивающиеся деньги становится бессмысленно. Деньги не являются самым привлекательным финансовым активом, который следует держать на руках, поскольку они не приносят дохода. При этом существуют доходные финансовые активы, например, акции, приносящие доход в виде дивиденда и облигации, обеспечивающие процентный доход.Наиболее важной является функция денег как средства обращения, поскольку она отличает денежные финансовые активы от неденежных. Однако все функции денег взаимосвязаны и взаимообусловлены. Деньги используются для совершения сделок, поскольку они служат мерой стоимости и измеряют ценность всех товаров, что возможно, так как деньги сами обладают ценностью, являясь финансовым активом, а поскольку они сохраняют свою ценность во времени, то могут использовать как мера отложенных платежей.Основными видами денег являются товарные и символические деньги. Деньги возникли из потребностей товарного обмена, по мере развития и усложнения которого появилась необходимость выделения товара, измеряющего ценность всех других товаров. В разных странах эту роль выполняли разные товары: соль, скот, чай, пушнина, кожа (достаточно вспомнить, что первыми деньгами в России были кусочки кожи), благородные металлы, ценные ракушки и прочие ценности. Так появились товарные деньги.Предложением денег в экономике связывают с характеристикой денежной масса. Для характеристики и измерения денежной массы применяются различные обобщающие показатели, так называемые денежные агрегаты. Система денежных агрегатов строится одинаково: каждый следующий агрегат включает в себя предыдущий. Денежный агрегат М1 включает наличные деньги (бумажные и металлические, т.е. банкноты и монеты) (в некоторых странах наличные деньги выделяют в отдельный агрегат – М0) и средства на текущих счетах, т.е. чековые депозиты или депозиты до востребования.М1 = наличность + чековые вклады (депозиты до востребования) + дорожные чеки Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 и средства на нечековых сберегательных счетах, а также мелкие срочные вклады. М2 = М1 + сберегательные депозиты + мелкие срочные депозиты. Денежный агрегат М3 включает денежный агрегат М2 и средства на крупных срочных счетах. М3 = М2 + крупные срочные депозиты + депозитные сертификаты. Денежный агрегат L включает денежный агрегат М3 и краткосрочные государственные ценные бумаги (в основном казначейские векселя) L = М3 + краткосрочные государственные ценные бумаги, казначейские сберегательные облигации, коммерческие бумаги. Ликвидность денежных агрегатов увеличивается снизу вверх (от L до М0), а доходность – сверху вниз (от М0 до L). Компоненты денежных агрегатов делятся на: наличные и безналичные деньги, а также деньги и «почти-деньги». К наличным деньгам относятся банкноты и монеты, находящиеся в обращении, т.е. вне банковской системы. Это долговые обязательства Центрального банка. Все остальные компоненты денежных агрегатов (т.е. находящиеся в банковской системе) представляют собой безналичные деньги. Это долговые обязательства коммерческих банков. Деньгами является только денежный агрегат М1 (т.е. наличные деньги – C, являющиеся обязательствами Центрального банка и обладающие абсолютной ликвидностью и нулевой доходностью, и средства на текущих счетах коммерческих банков, являющиеся обязательствами этих банков. Денежные агрегаты М2, М3 и L – это «почти деньги», поскольку они могут быть превращены в деньги (так как можно: а) либо снять средства со сберегательных или срочных счетов и превратить их в наличность, б) либо перевести средства с этих счетов на текущий счет, в) либо продать государственные ценные бумаги). Таким образом, предложение денег определяется экономическим поведением:

- Центрального банка, который обеспечивает и контролирует наличные деньги (С);

- коммерческих банков (банковского сектора экономики), которые хранят средства на своих счетах (D)

- населения (домохозяйств и фирм, т.е небанковского сектора экономики), которые принимают решения, в каком соотношении разделить денежные средства между наличными деньгами и средствами на банковских счетах (депозитами).

53. Концепция, цели, объекты денежно-кредитной политики.

2015-06-05

2015-06-05 1100

1100