1. Перед пуском установки студенты обязаны подробно изучить методические указания к лабораторной работе, подготовить журнал наблюдений для занесения опытных данных (см. приложение), ознакомиться с работой измерительных приборов: амперметра, измерителя температур, анемометра.

2. После пуска установки и выхода ее на стационарный режим работы требуется:

а) Замерить анемометром среднюю скорость охлаждаемого воздуха на выходе из кожуха испарителя. Скорость воздуха в м/с определяется по градуировочной характеристике анемометра, приведенной в приложении (рис. 5).

б) Измерить температуру в соответствии с журналом наблюдений в контрольных точках  . Номера термопар на схеме установки и переключателе А (рис. 3) соответствуют друг другу. Зафиксировать с помощью измерителя температуры значения температур в mV. В журнале наблюдений значение температуры должно быть выражено как в градусах Цельсия (оС), так и в градусах Кельвина (К) для построения цикла в

. Номера термопар на схеме установки и переключателе А (рис. 3) соответствуют друг другу. Зафиксировать с помощью измерителя температуры значения температур в mV. В журнале наблюдений значение температуры должно быть выражено как в градусах Цельсия (оС), так и в градусах Кельвина (К) для построения цикла в  диаграмме.

диаграмме.

При измерении температуры воздуха термопары  показывают действительную температуру в воздушном потоке, поэтому

показывают действительную температуру в воздушном потоке, поэтому  непосредственно заносятся в журнал наблюдений (град. С). При измерении температуры фреона термопарами

непосредственно заносятся в журнал наблюдений (град. С). При измерении температуры фреона термопарами  значения температур

значения температур  соответствуют температуре пограничного слоя трубопровода, т.е.

соответствуют температуре пограничного слоя трубопровода, т.е.

, (6)

, (6)

здесь  - действительная температура фреона, оС;

- действительная температура фреона, оС;

- температура воздуха в помещении, оС.

- температура воздуха в помещении, оС.

Тогда действительная температура фреона, которая заносится в журнал наблюдений, определяется по формуле:

. (7)

. (7)

в) Измерить амперметром ток и определить электрическую мощность, потребляемую трехфазным асинхронным двигателем компрессора по формуле:

, кВт,

, кВт,

где  - междуфазное напряжение – 380V,

- междуфазное напряжение – 380V,

I - ток в одной из фаз по показанию амперметра, А.

= 0,85.

= 0,85.

г) Занести в журнал наблюдений (приложение табл. 4) данные п/п а); б); в.

Построение цикла ТН в диаграммах

и

и  .

.

Определение энергетических показателей

и основных характеристик ТН

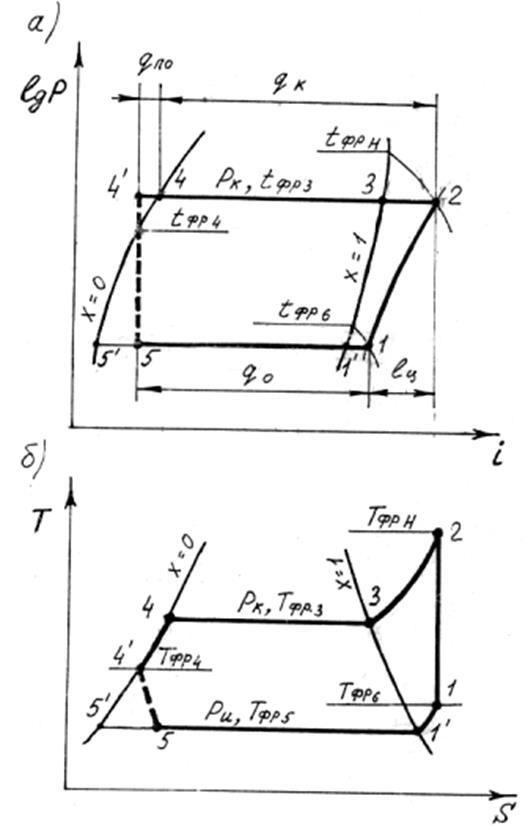

1. По данным журнала наблюдений (средним в опытах значениям температур) построить цикл холодильной установки в диаграммах lq P-1 и ТS. Построение цикла установки (рис. 4) на диаграмме lq  выполняется в следующей последовательности:

выполняется в следующей последовательности:

· на диаграмме наносятся изотермы, определяющие режим работы установки:  - температура кипения хладагента в испарителе,

- температура кипения хладагента в испарителе,  - температура конденсации хладагента в конденсаторе,

- температура конденсации хладагента в конденсаторе,  - температура переохлаждения хладагента перед терморегулирующим вентилем,

- температура переохлаждения хладагента перед терморегулирующим вентилем,  - температура фреона на всасывании до компрессора;

- температура фреона на всасывании до компрессора;

· т.к. при конденсации и испарении в зоне влажного пара изобары и изотермы совпадают, на диаграмме lq  строятся изобары Ри – давление на всасывании и Рк – давление на нагнетании, соответствующие

строятся изобары Ри – давление на всасывании и Рк – давление на нагнетании, соответствующие  и

и  (для проверки правильности определения величины Ри и Рк пользуются данными из таблицы 1 в приложении);

(для проверки правильности определения величины Ри и Рк пользуются данными из таблицы 1 в приложении);

· на диаграмме lq  в месте пересечения линий Ри и

в месте пересечения линий Ри и  находится точка 1, определяющая состояние всасываемого компрессором пара;

находится точка 1, определяющая состояние всасываемого компрессором пара;

· через точку 1 проводится адиабата до пересечения с изобарой Рк в точке 2 (при  );

);

· через точку 2 проводится изотерма  , соответствующая температуре фреона на нагнетании: (

, соответствующая температуре фреона на нагнетании: ( должна быть выше

должна быть выше  );

);

· изобара от точки 2 до точки 4 характеризует процессы, происходящие в конденсаторе – это процесс охлаждения перегретого пара фреона до состояния насыщения (2 - 3) и процесс полной конденсации сухого насыщенного пара хладагента до состояния кипящей жидкости (3 – 4);

· пересечение изобары Рк и изотермы  определяет состояние переохлаждения жидкости – точка 4¢ (изотермы левее нижней пограничной кривой, х=0 в диаграмме lq

определяет состояние переохлаждения жидкости – точка 4¢ (изотермы левее нижней пограничной кривой, х=0 в диаграмме lq  проходят практически параллельно линиям

проходят практически параллельно линиям  );

);

· состояние влажного пара после дросселирования в терморегулирующем вентиле находится на пересечении линии  , проходящей через точку 4¢ с изобарой Ри.

, проходящей через точку 4¢ с изобарой Ри.

· пересечение изобары Ри с верхней пограничной кривой х=1 в точке 1¢ определяет состояние фреона до теплообменника (сухой насыщенный пар);

· На диаграмме lq  для точек 1;2;3;4;4¢;4;5¢;1¢ определяют величину P; t; i; S. Затем, используя эти значения, на миллиметровой бумаге строят цикл ТН в диаграмме

для точек 1;2;3;4;4¢;4;5¢;1¢ определяют величину P; t; i; S. Затем, используя эти значения, на миллиметровой бумаге строят цикл ТН в диаграмме  .

.

Рисунок 4 - Цикл воздухо-воздушного теплового насоса

в диаграммах lq  (а) и

(а) и  (б)

(б)

2. Расчет энергетического баланса воздухо-воздушного ТН

а) Определяется количество тепла, отдаваемого фреону воздухом (охлаждаемым объектом), проходящим через оребрение испарителя:

, кВт, (8)

, кВт, (8)

где  - массовый расход воздуха через испаритель (кг/с);

- массовый расход воздуха через испаритель (кг/с);

- средняя скорость воздуха (измеренная анемометром) на выходе из испарителя (м/с);

- средняя скорость воздуха (измеренная анемометром) на выходе из испарителя (м/с);

- сечение, в котором измеряется скорость воздуха (7,0×10-3 м2);

- сечение, в котором измеряется скорость воздуха (7,0×10-3 м2);

- плотность воздуха при температуре на выходе из испарителя (кг/м3) (см. приложение табл. 2);

- плотность воздуха при температуре на выходе из испарителя (кг/м3) (см. приложение табл. 2);

- средняя температура воздуха на входе в испаритель, К;

- средняя температура воздуха на входе в испаритель, К;

- средняя температура воздуха после испарителя, К;

- средняя температура воздуха после испарителя, К;

- средняя теплоемкость воздуха в испарителе (кДж/кг×К) (см. приложение табл. 2);

- средняя теплоемкость воздуха в испарителе (кДж/кг×К) (см. приложение табл. 2);

- это количество тепла(холода) называется холодопроизводительностью установки по воздуху (кВт).

- это количество тепла(холода) называется холодопроизводительностью установки по воздуху (кВт).

б) Определяется количество тепла, отводимое от конденсатора воздухом (нагреваемый объект)

, кВт, (9)

, кВт, (9)

где  - массовый расход воздуха через конденсатор (кг/с);

- массовый расход воздуха через конденсатор (кг/с);

- сечение, в котором измеряется скорость воздуха у конденсатора (10,1×10-3 м2);

- сечение, в котором измеряется скорость воздуха у конденсатора (10,1×10-3 м2);

- средняя скорость воздуха (измеренная анемометром) за конденсатором (8 м/с);

- средняя скорость воздуха (измеренная анемометром) за конденсатором (8 м/с);

- плотность воздуха при температуре после конденсатора (кг/м3) (см. приложение табл. 2);

- плотность воздуха при температуре после конденсатора (кг/м3) (см. приложение табл. 2);

- средняя теплоемкость воздуха в конденсаторе (кДж/кг×К) (см. приложение табл. 2);

- средняя теплоемкость воздуха в конденсаторе (кДж/кг×К) (см. приложение табл. 2);

и

и  - температура воздуха до и после конденсатора, К.

- температура воздуха до и после конденсатора, К.

в) Составляется уравнение энергетического баланса воздухо-воздушного теплового насоса

, кВт, (10)

, кВт, (10)

где  - электрическая мощность потребляемая лабораторной установкой, кВт.

- электрическая мощность потребляемая лабораторной установкой, кВт.

3. Определение основных энергетических характеристик фреоновой ПКУ, работающей в режиме воздухо-воздушного ТН

а) Определяется массовый расход фреона в установке

, кг/с (11)

, кг/с (11)

и холодопроизводительность установки по фреону  , кВт. (12)

, кВт. (12)

б) Сравниваются холодопроизводительность установки по воздуху и фреону. Определяются потери в окружающую среду:

, кВт. (13)

, кВт. (13)

в) Определяется удельная работа на сжатие 1 кг пара фреона:

, кДж/кг. (14)

, кДж/кг. (14)

г) Определяется удельная теплота конденсации (вместе со снятием перегрева)  , которая передается 1 кг фреона нагреваемому объекту:

, которая передается 1 кг фреона нагреваемому объекту:

, кДж/кг. (15)

, кДж/кг. (15)

д) Определяется коэффициент преобразования ТН:

. (16)

. (16)

е) Определяются теоретические затраты мощности на сжатие фреона в компрессоре:

, кВт. (17)

, кВт. (17)

ж) Определяется к.п.д. использования электрической мощности при работе ПКУ в режиме ТН:

. (18)

. (18)

После окончания расчетов сделать общие выводы по работе и дать характеристику проведенных исследований.

2015-06-24

2015-06-24 199

199