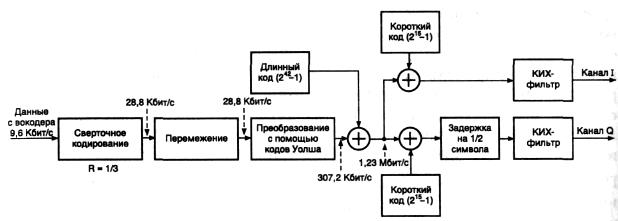

В обратном канале (от абонента к базовой станции) применяется другая схема кодирования (рис. 3.44). Подвижная станция не может использовать преимуществ трансляции опорного сигнала. В этом случае необходимо было бы передавать два сигнала, что значительно усложнило бы демодуляцию в приемнике базовой станции. В обратном канале применяется такой же, как и в прямом, вокодер и сверточное кодирование со скоростью 1/3, что повышает скорость передачи данных с базовой 9,6 до 28,8 Кбит/с, и перемежение в пакете длительностью 20 мс. После перемежения выходной поток разбивается на слова по шесть битов в каждом. Шестибитовому слову можно поставить в соответствие один из 64 кодов Уолша. Таким образом, каждый абонентский терминал использует весь их набор. После этой операции скорость потока данных повышается до 307,2 Кбит/с. Далее поток преобразуется с помощью длинного кода, аналогичного используемому базовой станцией. На этом этапе происходит разделение пользователей. Абонентская емкость системы определяется обратным каналом. Для ее увеличения применяется регулирование мощности в обратном канале, методы пространственного разнесения приема на базовой станции и др. Окончательное формирование потоков данных происходит таким же образом, как и в базовой станции, за исключением дополнительного элемента задержки на 1/2 длительности символа в Q-канал для реализации смещенной QPSK.

|

|

|

Рис. 3.44. Схема кодирования в обратном канале

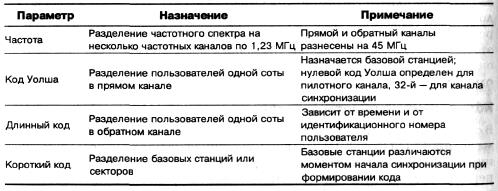

Таким образом, на разделение пользователей в системе влияют многие факторы; некоторые из них представлены в табл. 3.7.

Таблица 3.7. Параметры, влияющие на разделение пользователей

2015-06-24

2015-06-24 416

416