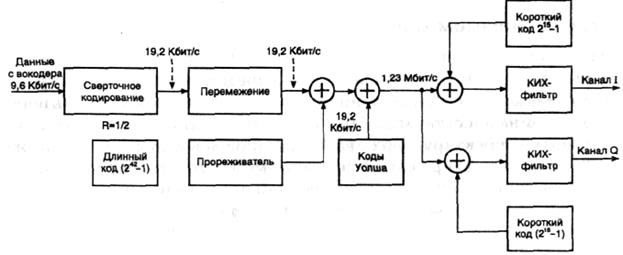

В системах передачи сообщений сотовой связи стандарта CDMA используются различные виды кодирования. На рис. 3.43 представлена схема кодирования в прямом канале (от базовой станции к абоненту). Базовая скорость передачи данных в канале составляет 9,6 Кбит/с, что достигается добавлением дополнительных корректирующих двоичных символов к цифровому потоку вокодера 8,55 Кбит/с. Для реализации на приемной стороне прямой коррекции ошибок (без повторной передачи сообщения) в канале используется избыточное кодирование. Для этого базовый цифровой поток разбивается на пакеты длительностью по 20 мс и подается на сверточный кодер с половинной скоростью. На его выходе число битов удваивается. Затем данные перемежаются, т. е. перемешиваются во временном интервале 20 мс. Это делается для того, чтобы равномерно распределить в потоке данных потерянные во время передачи биты. Известно, что ошибочно принятые символы обычно формируют группы. В то же время, схема прямой коррекции ошибок работает наилучшим образом, когда ошибки распределены равномерно во времени. Это происходит после осуществления на приемной стороне процедуры, обратной перемежению при передаче. После перемежения цифровой поток преобразуется с помощью длинного кода и логической операции «исключающее ИЛИ» (сложение по модулю два). По определению, длинными кодами (кодами максимальной длины) являются коды, которые могут быть получены с помощью регистра сдвига или элемента задержки заданной длины.

|

|

|

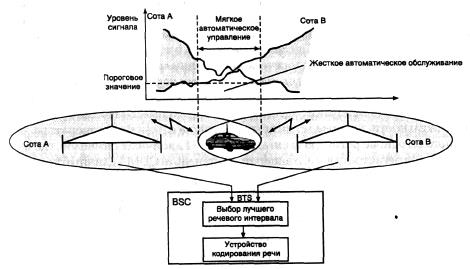

Рисунок 3.42. Принцип мягкой эстафетной передачи

Максимальная длина двоичной последовательности, которая может быть получена с помощью генератора, построенного на основе регистра сдвига, равна  — 1 двоичных символов, где п — число разрядов регистра сдвига. В аппаратуре стандарта CDMA длинный код формируется в результате нескольких последовательных логических операций с псевдослучайной двоичной последовательностью, генерируемой в 42-разрядном регистре сдвига, и двоичной 32-битовой маской, которая определяется индивидуально для каждого абонента. Такой регистр сдвига применяется во всех базовых станциях этого стандарта для обеспечения режима синхронизации всей сети. Так как информационный поток имеет скорость 19,2 Кбит/с, то в прямом канале используется только каждый 64-й символ длинного кода. Следующий этап преобразования сообщения — кодирование с помощью кодов Уол-ша. Один ряд матрицы Уолша ставится в соответствие каналу связи между абонентом и базовой станцией. Если на входе кодера «О», то посылается соответствующий ряд матрицы (код Уолша), если «1» — посылается последовательность, сформированная путем логического отрицания соответствующего ряда матрицы (кода Уолша). Это повышает скорость информационного потока с 19,2 Кбит/с до 1,2286 Мбит/с. Соответственно расширяется и спектр сигнала. На заключительном этапе двоичный поток разделяется между синфазным и квадратурным каналами (I- и Q-каналами) для последующей передачи (рис. 3.43) с использованием квадратурной фазовой манипуляции (QPSK). До подачи на смесители цифровой поток в каждом из каналов преобразуется с помощью короткого кода и логической операции «исключающее ИЛИ».

— 1 двоичных символов, где п — число разрядов регистра сдвига. В аппаратуре стандарта CDMA длинный код формируется в результате нескольких последовательных логических операций с псевдослучайной двоичной последовательностью, генерируемой в 42-разрядном регистре сдвига, и двоичной 32-битовой маской, которая определяется индивидуально для каждого абонента. Такой регистр сдвига применяется во всех базовых станциях этого стандарта для обеспечения режима синхронизации всей сети. Так как информационный поток имеет скорость 19,2 Кбит/с, то в прямом канале используется только каждый 64-й символ длинного кода. Следующий этап преобразования сообщения — кодирование с помощью кодов Уол-ша. Один ряд матрицы Уолша ставится в соответствие каналу связи между абонентом и базовой станцией. Если на входе кодера «О», то посылается соответствующий ряд матрицы (код Уолша), если «1» — посылается последовательность, сформированная путем логического отрицания соответствующего ряда матрицы (кода Уолша). Это повышает скорость информационного потока с 19,2 Кбит/с до 1,2286 Мбит/с. Соответственно расширяется и спектр сигнала. На заключительном этапе двоичный поток разделяется между синфазным и квадратурным каналами (I- и Q-каналами) для последующей передачи (рис. 3.43) с использованием квадратурной фазовой манипуляции (QPSK). До подачи на смесители цифровой поток в каждом из каналов преобразуется с помощью короткого кода и логической операции «исключающее ИЛИ».

|

|

|

Рис. 3.43. Кодирование в прямом канале

Короткий код представляет собой псевдослучайную двоичную последовательность длиной 32 768 двоичных символов, генерируемую со скоростью 1,3288 Мбит/с. Эта последовательность является общей для всех базовых и подвижных станций в сети. Короткий код формируется в 15-разрядном регистре сдвига с линейной обратной связью. Результирующий двоичный поток в каждом канале проходит через цифровой фильтр с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтр), что позволяет ограничить полосу излучаемого сигнала. Частота среза фильтра составляет около 615 кГц. Полученные аналоговые сигналы поступают на соответствующие входы I/Q-модулятора. Ряд информационных сигналов образуется путем слияния I- и Q-каналов.

Поскольку все пользователи получают объединенный сигнал, то для выделения информации необходимо передавать опорный сигнал по каналу, получившему название пилотного. В пилотном канале передается нулевой информационный сигнал, код Уолша для этого канала формируется из нулевого ряда матрицы Уолша. Другими словами, в пилотном канале передается только короткий код. Обычно на нем излучается около 20% общей мощности. Опорный сигнал необходим для последующей фазовой демодуляции. Короткий код позволяет многократно использовать в каждой ячейке один и тот же набор кодов Уолша. Каждая базовая станция имеет свой временной сдвиг при формировании кода и поэтому может быть однозначно определена в сети. Основано это на свойстве псевдослучайных двоичных кодов: значение автокорреляционного момента приближается к нулю для всех временных смещений более одной длины бита.

2015-06-24

2015-06-24 566

566