Следы давления имеют сложный рельеф. Его элементы состоят из большого числа деталей, расположенных самым различным образом: на разной высоте, хаотично или в определенном направлении. Для выявления всех особенностей следа используют основной направленный и выравнивающий свет. Направление световых потоков подбирают таким образом, чтобы передать на снимке рельеф поверхности дна следа, его форму и объем (рис. 182).

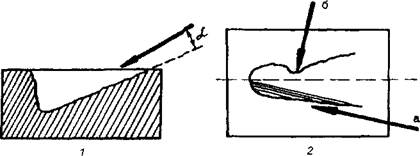

Рис. 182. Схема освещения глубокого следа с наклонной поверхностью:

1 — направление рисующего света (а) для выявления рельефа;

2— направление рисующего (а) и выравнивающего (б) света

для выявления формы и объема

Положение источника основного направленного света относительно объекта зависит от формы следа и расположения деталей, а угол к поверхности предмета — от глубины следа и высоты деталей. Чем глубже след, тем под большим углом направляют свет. Однако с увеличением угла снижается светотеневой контраст деталей рельефа. Поэтому освещение под большими углами используют довольно редко.

Рельеф дна следа с пологой поверхностью выявляют рисующим светом, направляемым под небольшим углом к этой поверхности (см. рис. 182, 1). При хаотичном расположении деталей важен только угол, под которым свет падает на эту поверхность: с уменьшением элементов рельефа уменьшают и угол направления света.

Форму и объем следа выявляют, устанавливая рисующий свет под небольшим углом к одной из его боковых сторон следа, подчеркивая за счет светотени и его контуры, и детали рельефа (см. рис. 182, 2). Если детали рельефа выражены в виде протяженных выбоин, трасс, то световой поток направляют с той стороны следа, с которой он составляет достаточный для их выявления угол (близкий к 90°). При наличии деталей с различной ориентацией свет устанавливают либо под углом к ним, либо под углом к их большинству, подчеркивая за счет светотени и контуры следа, и отдельные детали. Для съемки неглубоких следов достаточно одного источника. При съемке более глубоких — тени от одностороннего рисующего света ослабляют выравнивающим. Источник последнего устанавливают со стороны, противоположной теням. Необходимый светотеневой баланс, создающий эффект объемности следа, подбирают изменением накала на лампах микроосветителей, удалением источника света от объекта, расфокусируя световой пучок.

При фотографировании следов с более сложным рельефом светотеневой контраст деталей оценивают по изображению на стекле визира фотокамеры при выбранном увеличении. Перемещая микроосветитель вокруг объекта или поворачивая сам след и наблюдая за изменением светотеневого рисунка, находят то направление светового потока, которое обеспечивает выявление максимального числа значимых деталей.

|

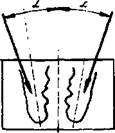

| Рис. 183. Схема освещения следа давления, состоящего из двух частей |

Следы от орудий взлома, имеющих две рабочие части (гвоздодеры, ножницы и т. п.), представляют собой углубления, расположенные на некотором расстоянии и под углом друг к другу (рис. 183).

Положение источника основного направленного света относительно объекта зависит от формы следа и расположения деталей, а угол к поверхности предмета — от глубины следа и высоты деталей. Чем глубже след, тем под большим углом направляют свет. Однако с увеличением угла снижается светотеневой контраст деталей рельефа. Поэтому освещение под большими углами используют довольно редко.

При их фотографировании необходимы два источника света, каждый из которых предназначен для выявления особенностей рельефа одной из половин. Световые потоки направляют под небольшими углами к их оси.

Объемность изображения на плоском снимке задает распределение светотени. Наиболее привычно для человека освещение, идущее сверху и справа, когда тени расположены слева от объекта. Иное сочетание светотени на изображении приводит к появлению оптических иллюзий, ложному представлению о характере рельефа: вдавленный след кажется выпуклым и наоборот.

В процессе съемки не всегда возможно установить необходимое направление светового потока. Ложного же представления о характере рельефа можно избежать в процессе оформления фототаблиц. Оптимального представления о характере рельефа добиваются, поворачивая фотоснимок с изображением следа на угол, равный 1809.

С увеличением масштаба съемки глубина резкости быстро уменьшается. Чтобы обеспечить резкость деталей рельефа по всей глубине объемного следа, плоскость фокусирования выбирают на 1/3 расстояния от поверхности преграды до его дна, а съемку производят при значениях диафрагм 8-11. Диафрагмирование объектива до значений 16-22 при больших увеличениях снижает разрешение деталей вследствие дифракционных явлений.

2015-06-26

2015-06-26 2047

2047