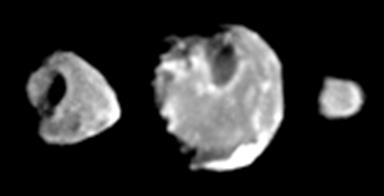

Спутники Марса были открыты в 1877г. во время великого противостояния американским астрономом Асафом Холлом. Их назвали Фобос (в переводе с греческого Страх) и Деймос (Ужас), поскольку в античных мифах бог войны всегда сопровождался своими детьми страхом и ужасом.Спутники очень маленькие по размерам и имеют неправильную форму. Фобос (в переводе с греческого Страх) и Деймос (Ужас) - два маленьких спутника Марса были открыты американским астрономом Холлом во время великого противостояния 1877г. Размеры Фобоса 28х20х18 км, а Деймоса 16х12х10 км. КА "Маринер 7" случайно сфотографировал Фобос на фоне Марса в 1969г., а КА "Маринер 9" передал множество снимков обоих спутников, на которых видно, что поверхности спутников неровные, обильно покрытые кратерами. Несколько близких подлетов к спутникам совершили КА "Викинг" и "Фобос 2". На самых лучших фотографиях Фобоса видны детали рельефа размером в 5 метров.

Орбиты спутников - круговые: Фобос обращается вокруг Марса на расстоянии от центра планеты 9400 км с периодом 7 час. 39 мин. Деймос находится на расстоянии 23500 км, а период его обращения составляет 30 час. 18 мин. Период вращения вокруг оси каждого из спутников совпадает с периодом обращения вокруг Марса. Большие оси спутников всегда направлены к центру планеты. Фобос восходит на западе и заходит на востоке по 3 раза за марсианские сутки. Средняя плотность Фобоса - менее 2 г/см3, а ускорение свободного падения составляет 0,5 см/с2. Человек весил бы на Фобосе несколько десятков грамм, поэтому с Фобоса, подпрыгнув, легко улететь в космос. Самый крупный кратер на Фобосе имеет диаметр 8 км, сопоставимый с наименьшим поперечником спутника. На Деймосе наибольшая впадина имеет диаметр 2 км.

|

|

|

Небольшими кратерами поверхности спутников усеяны примерно также как и Луна. При общем сходстве, обилии мелко раздробленного материала, покрывающего поверхности спутников Фобос выглядит более "ободранным", а Деймос имеет более сглаженную, засыпанную пылью поверхность. На Фобосе обнаружены загадочные борозды, пересекающие почти весь спутник. Борозды имеют ширину 100-200 м и тянутся на десятки километров. Глубина их от 20 до 90 метров. Есть несколько гипотез, объясняющих происхождение этих борозд, но пока нет достаточно убедительного объяснения, как впрочем, и объяснения происхождения самих спутников. Скорее всего это захваченные астероиды.

В 1945 г. американский астроном Б. Шарплесс обнаружил вековое ускорение в движении Фобоса по орбите. Это означало, что Фобос, строго говоря, движется по очень пологой спирали, постепенно приближаясь к поверхности Марса. Если так будет продолжаться и дальше, то через 15 млн. лет-срок с космогонической точки зрения весьма небольшой (1/300 возраста Марса)-Фобос упадет на Марс.

|

|

|

Однако только через 14 лет на это обратили внимание. К тому времени появились небесные тела, двигавшиеся точно таким же образом. Это были искусственные спутники Земли. Торможение в земной атмосфере заставляло их снижаться, а приближение к центру Земли вызывало ускорение их движения. В 1959 г. советский астрофизик И. С. Шкловский подсчитал, что воздействие атмосферного трения на Фобос может вызвать наблюдаемый эффект только в том случае, если Фобос полый. Вторая гипотеза, объясняющая ускорение Фобоса приливным взаимодействием была выдвинута геофизиком Н.Н. Парийским.

Наличие векового ускорения Фобоса не раз оспаривалось из-за низкой точности первых наблюдений, и окончательный ответ на этот вопрос даст только время. Однако интересно, что у Деймоса никакого векового ускорения обнаружено не было.

ЮПИТЕР

| Среднее расстояние от Солнца | 778 330 000 км (5.2а.е.) |

| Экваториальный диаметр | 142 984 км |

| Период вращения (на экваторе) | 9.93 ч. |

| Период обращения | 11.86 лет |

| Скорость движения по орбите | 13 км/сек |

| Температура видимой поверхности | -1330 C |

| Масса (Земля=1) | 317.9 |

| Средняя плотность вещества (вода=1) | 1,33 |

| Сила тяжести на поверхности (Земля=1) | 2,60 |

| Кол-во спутников |

Юпитер, пятая и самая большая планета Солнечной системы, более чем в два раза тяжелее, чем все другие планеты вместе взятые и почти в 318 раз тяжелее Земли. Обладая "солнечным" химическим составом, самая крупная планета Солнечной системы имеет массу в 70 - 80 раз меньше той, при которой небесное тело может стать звездой. Тем не менее, в недрах Юпитера происходят процессы с достаточно мощной энергетикой: тепловое излучение планеты, эквивалентное 4х1017 Вт, примерно в два раза превышает энергию, получаемую этой планетой от Солнца.

Атмосфера Юпитера водородно-гелиевая (по объему соотношения этих газов составляют 89% водорода и 11% гелия). Вся видимая поверхность Юпитера - это плотные облака, расположенные на высоте около 1000 км над "поверхностью", где газообразное состояние меняется на жидкое и образующие многочисленные слои желто-коричневых, красных и голубоватых оттенков. Инфракрасный радиометр показал, что температура внешнего облачного покрова составляет -133° С. Конвективные потоки, выносящие внутреннее тепло к поверхности, внешне проявляются в виде светлых зон и темных поясов. В области светлых зон отмечается повышенное давление, соответствующее восходящим потокам. Облака, образующие зоны, располагаются на более высоком уровне(примерно 20 км.), а их светлая окраска объясняется повышенной концентрацией ярко-белых кристаллов аммиака. Располагающиеся ниже темные облака поясов состоят в основном из красно-коричневых кристаллов гидросульфида аммония и имеют более высокую температуру. Эти структуры представляют области нисходящих потоков. Зоны и пояса имеют разную скорость движения в направлении вращения Юпитера. Период обращения колеблется от 9 час.49 мин на широте 23 градуса до 9 час.56 мин. на широте 18 градусов с.ш. Это приводит к существованию устойчивых зональных течений или ветров, постоянно дующих параллельные экватору в одном направлении. Скорости в этой глобальной системе достигают от 50 до 150 м/с На границах поясов и зон наблюдается сильная турбулентность, которая приводят к образованию многочисленных вихревых структур. Наиболее известным таким образованием является Большое красное пятно, наблюдающееся на поверхности Юпитера в течение последних 300 лет.

Большое Красное Пятно - это овальное образование, изменяющихся размеров, расположенное в южной тропической зоне. В настоящее время оно имеет размеры 15х30 тыс. км, а сто лет назад наблюдатели отмечали в 2 раза большие размеры. Иногда оно бывает не очень четко видимым. Большое Красное Пятно - это долгоживущий свободный вихрь (антициклон) в атмосфере Юпитера, совершающий полный оборот за 6 земных суток и характеризующийся, как и светлые зоны, восходящими течениями в атмосфере. Облака в нём расположены выше, а температура их ниже, чем в соседних областях поясов.

|

|

|

Космический аппарат "Вояджер 1" в марте 1979 г впервые сфотографировал систему слабых колец, шириной около 1000 км и толщиной не более 30 км, обращающихся вокруг Юпитера на расстоянии 57000 км от облачного покрова планеты. В отличие от колец Сатурна, кольца Юпитера темны (альбедо(отражательная способность) - 0,05). и, вероятно, состоят из очень небольших твердых частиц метеорной природы. Частицы колец Юпитера, скорее всего, не остаются в них долго (из-за препятствий, создаваемых атмосферой и магнитным полем). Следовательно, раз кольца постоянны, то они должны непрерывно пополняться. Небольшие спутник Метис и Адрастея, чьи орбиты лежат в пределах колец, - очевидные источники таких пополнений. С Земли кольца Юпитера могут быть замечены при наблюдении только в ИК-диапазоне.

Юпитер имеет огромное магнитное поле, состоящее из двух компонетных полей: дипольного (как поле Земли), которое простирается до 1,5 млн. км. от Юпитера, и недипольного, занимающего остальную часть магнитосферы. Напряженность магнитного поля у поверхности планеты 10-15 эрстед, т.е. в 20 раз больше, чем на Земле. Магнитосфера Юпитера простирается на 650 млн. км (за орбиту Сатурна!). Но в направлении Солнца оно почти в 40 раз меньше. Даже на таком расстоянии от себя Солнце показывает, кто в доме хозяин. Магнитное поле захватывает заряженные частицы, летящие от Солнца (этот поток называют солнечным ветром), образуя на расстоянии 177000 км от планеты радиационный пояс, приблизительно в 10 раз мощнее земного, расположенный между кольцом Юпитера и самыми верхними атмосферными слоями.

Магнитометрические измерения показали существенные возмущения магнитного поля Юпитера вблизи Европы и Каллисто, которое не может быть объяснено существованием у этих спутников внутреннего ядра из ферромагнитного вещества, поскольку в таком случае магнитное поле, спадая обратно пропорционально кубу расстояния, было бы в восемь раз меньше наблюдаемого. Одно из возможных объяснений — возбуждение в оболочках планет вихревых электрических токов, магнитное поле которых искажает поле планеты-гиганта. Эти токи могут распространяться в проводящей жидкости, например в воде океана, с соленостью (37.5‰), близкой к солености океанов Земли, лежащего под поверхностью небесного тела; его существование на Европе уже почти доказано. Уже в слое воды толщиной немногим более 10 км создавались бы вихревые токи, обеспечивающие наблюдаемые вариации.

|

|

|

Магнитосфера Юпитера удерживает окружающую плазму в узком слое, полутолщина которого около двух радиусов планеты вблизи экватора эквивалентного магнитного диполя. Плазма вращается вместе с Юпитером, периодически накрывая его спутники. В системах отсчета, связанных со спутниками, магнитное поле пульсирует с амплитудами 220 нТл (Европа) и 40 нТл (Каллисто), наводя вихревые токи в проводящих слоях спутников. Эти токи генерируют вихревые магнитные поля также дипольной конфигурации, которые накладываются на собственные поля этих спутников. Периоды изменения магнитных полей составляют 11.1 и 10.1 ч для Европы и Каллисто соответственно.

Если наличие океана на Европе можно считать достаточно правдоподобным, то для Каллисто более вероятно обратное. Хотя мощность аккреционных и радиогенных источников тепла на спутнике близка к требуемой для возникновения жидкой фазы, гравитационные измерения с борта “Галилео” показали, что этот спутник состоит только из металлической оболочки и льда.

Существование воды во внешнем слое Каллисто возможно, однако для стабилизации жидкой фазы необходимо наличие либо приливов, которые, по данным “Галилео”, отсутствуют, либо растворенной в воде соли. Более вероятно существование внутреннего водного океана у Ганимеда, имеющего дифференцированную структуру. Однако его сильное внутреннее магнитное поле маскирует все наведенные поля.

Кроме теплового и радиоизлучения на волне 3 см, соответствующего температуре 145К, Юпитер является источником радиовсплесков (резких усилений мощности излучения) на волнах длиной от 4 до 85 м., продолжительностью от долей секунды до минут и даже часов. Однако длительное возмущения- это не отдельные всплески, а серии всплесков- своеобразные шумовые бури или грозы. Согласно современным гипотезам, эти всплески объясняются плазменными колебаниями в ионосфере планеты.

Внутреннее строение Юпитера можно представить в виде оболочек с плотностью, возрастающей по направлению к центру планеты. На дне уплотняющейся вглубь атмосферы толщиной 1500 км находится слой газо-жидкого водорода толщиной около 7000 км. На уровне 0,88 радиуса планеты, где давление составляет 0,69 Мбар, а температура - 6200° С, водород переходит в жидкомолекулярное состояние и еще через 8000 км в жидкое металлическое состояние. Наряду с водородом и гелием в состав слоев входит небольшое количество тяжелых элементов. Внутреннее ядро диаметром 25000 км - металлосиликатное, включающее воду, аммиак и метан, окружено гелием. Температура в центре составляет 23000 градусов, а давление 50 Мбар.

Вокруг Юпитера обращаются 16 спутников, обращённых к нему, из-за действия приливных сил всегда одной стороной. Их можно разделить на две группы внутреннюю и внешнюю, включающие по 8 спутников каждая. Спутники внутренней группы обращаются почти по круговым орбитам, практически совпадающим с плоскостью экватора планеты. Четыре самых близких к планете спутника Адрастея, Метида, Амальтея и Теба диаметром от 40 до 270 км находятся в пределах 1-3 радиусов Юпитера и резко отличаются по размерам от следующих за ними 4 спутников, расположенных на расстоянии от 6 до 26 радиусов Юпитера и имеющих размеры, близкие к Луне. Они были открыты в самом начале семнадцатого века почти одновременно Симоном Марием и Галилеем, но принято их называть галилеевыми спутниками Юпитера, хотя первые таблицы движения этих спутников Ио, Европы, Ганимеда и Каллисто составил Марий.

Внешняя группа состоит из маленьких диаметром от 10 до 180 км спутников, движущихся по вытянутым и сильно наклоненным к экватору Юпитера орбитам, причем четыре более близких к Юпитеру спутника Леда, Гималия, Лиситея, Элара движутся по своим орбитам в ту же сторону, что и Юпитер, а четыре самых внешних спутника Ананке, Карме, Пасифе и Синопе движутся в обратном направлении.

| Спутник | Расстояние от Юпитера (тыс. км) | Радиус (км) | Масса (кг) | Дата открытия | Кто открыл |

| Метида | 9,5 .1016 | Синнот | |||

| Адрастея | 1,91.1016 | Джевитт | |||

| Амальтея | 7,17.1017 | Барнард | |||

| Теба | 7,77.1017 | Синнот | |||

| Ио | 1 815 | 8,94.1022 | Галилей | ||

| Европа | 1 569 | 4,8.1022 | Галилей | ||

| Ганимед | 1 070 | 2 631 | 1,48.1023 | Галилей | |

| Каллисто | 1 883 | 2 400 | 1,08.1023 | Галилей | |

| Леда | 11 094 | 5,68.1015 | Ковал | ||

| Гималия | 11 480 | 9,56.1018 | Перрин | ||

| Лизистея | 11 720 | 7,77.1016 | Никольсон | ||

| Илара | 11 737 | 7,77.1017 | Перрин | ||

| Ананке | 21 200 | 3,82.1016 | Никольсон | ||

| Карме | 22 600 | 9,56.1016 | Никольсон | ||

| Пасифе | 23 500 | 1,91.1017 | Миллот | ||

| Синопе | 23 700 | 7,77.1016 | Никольсон |

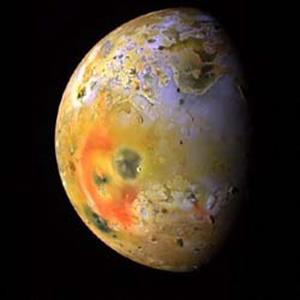

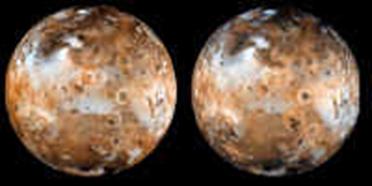

ИО

Ближайший к Юпитеру галилеев спутник. Его диаметр - 3630 км, а средняя плотность вещества 3,55 г/см3. Сернистый газ и пары серы выбрасываются со скоростью 1 км/с на высоту до 300 км над поверхностью. Анализ изображений показал, что каждую секунду действующие эруптивные центры выбрасывают около 100000 тонн вещества. Этого количества достаточно для того, чтобы покрыть всю поверхность Ио слоем в несколько десятков метров за несколько миллионов лет. По-видимому, этим объясняется полное отсутствие ударных кратеров на изученной поверхности спутника: погребение ударных структур под слоем вулканического материала идет с большей скоростью, чем их появление в результате падения метеоритов или комет. Большая часть цветных пятен по-видимому является недавними отложениями вулканов. Темные округлые образования также могут быть вулканами или вулканическими кальдерами.

Недра этого спутника разогреваются из-за приливных сил, вызванных Юпитером с одной стороны и Европой и Ганимедом с другой. Как и большинство спутников в Солнечной системе, Ио обращается вокруг Юпитера синхронно, т.е. период осевого вращения спутника равен периоду его обращения вокруг планеты. Ио находится на орбите близко расположенной к Юпитеру, в результате чего образуется приливной горб величиной в несколько километров. Небольшой эксцентриситет орбиты (0,004) приводит к явлениям, аналогичным либрациям Луны в процессе ее вращения вокруг Земли. Одновременно, под влиянием соседних Европы и Ганимеда возникают возмущения эксцентриситета орбиты, что вызывает периодические изменения амплитуды приливных деформаций в коре Ио. Такая постоянная пульсация предположительно тонкой коры (толщиной не более 20 - 30 км) обеспечивает энерговыделение, достаточное для расплава недр спутника, что и выражается в интенсивной вулканической активности.

Оценки, сделанные на основе измерений теплового потока, исходящего из "горячих" областей Ио, показывают, что приливной механизм способен генерировать до 108 мегаватт энергии, что более, чем в 10 раз превышает суммарную величину энергии, потребляемой всем человечеством на Земле.

Хотя в районе экватора температура составляет 130° К, однако в горячих пятнах размером от 75 до 250 км температура достигает от 310 до 600° К. Возраст поверхности Ио, сложенной из продуктов извержений и имеющей оранжевый цвет, оценивается в 1 млн. лет. Рельеф Ио в основном равнинный, но имеется несколько гор высотой от 1 до 10 км. Атмосфера Ио сильно разрежена. Практически это вакуум, однако вдоль орбиты Ио обнаружено излучение кислорода, паров натрия и серы, поставляемых при извержении вулканов. В видимой части спектра установлено наличие трех компонент. Интенсивное излучение в синем участке связывают с процессами, которые сопровождают нередкие на Ио вулканические столбообразные выбросы. Вероятно, оно порождается возбуждением молекул SO2 электронами. Менее интенсивное излучение в красном участке объясняют присутствием в области над полюсом Ио атомарного кислорода. Дело в том, что именно эта область спутника оказывается приближенной к магнитоплазменному тору Юпитера — кольцеобразному облаку заряженных частиц (в основном ионов серы и кислорода), захваченных магнитным полем планеты. Плазма вращается вместе с этим полем и постоянно пополняется притоком молекул с Ио. Наименее интенсивное излучение в зеленом участке спектра исходит главным образом от ночной стороны Ио; оно, вероятно, порождается возбужденными атомами натрия. Отмечено также, что суммарное излучение от всего диска Ио убывает после начала затмения, в то время как локальное синее свечение, наоборот, становится более ярким.

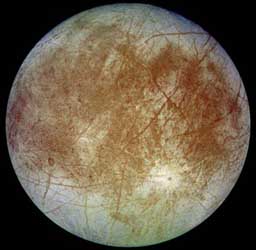

ЕВРОПА

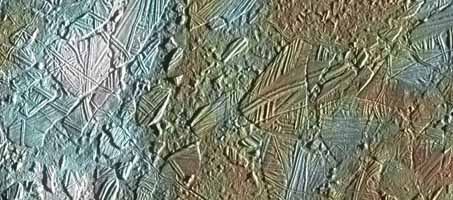

Европа - второй из галилеевых спутников по размерам несколько меньше Луны, его диаметр 3138 км, а средняя плотность вещества - 3,01 г/см3. Поверхность

спутника испещрена сетью светлых и темных линий, являющихся, по-видимому, трещинами в ледяной коре (толщиной предположительно 100 км.), образованными в результате тектонических процессов. Трещины, имеющие ширину от 20 до 200 км, простираются на тысячи километров. Перепады высот на поверхности в среднем не превышают 100 м. Подобное отсутствие выраженных форм рельефа (поверхность Европы выглядит как покрытый льдом водоем), по-видимому, служит указанием на существование под поверхностного глобального океана жидкой воды, разогреваемого энергией приливных взаимодействий, выделяемой в недрах Европы. Его предполагаемая глубина может достигать 50 км, что делает Европу единственным, исключая Землю, телом Солнечной системы, где вода в жидком состоянии встречается в таком огромном объеме.

. Это предположение получило блестящее подтверждение во время экспедиции космического корабля "Галилей", который четырежды сближался с Европой в 1996 и 1997 годах. Оказалось, что гигантские льдины диаметром более 20 километров и толщиной до 10 километров действительно находятся в постоянном движении, крошатся или, наоборот, соединяются. Такие явления возможны только тогда, когда они плавают на поверхности теплого океана, дыхание которого постоянно прорывается сквозь грандиозный ледяной панцирь

Океан, подогреваемый бушующими в его недрах вулканами, не остаётся в долгу у космического холода и предпринимает всё новые и новые попытки вырваться из своего заточения. Более того, на одном из участков Европы он выходит на поверхность в виде двух незамерзающих отверстий, каждое диаметром больше 25 километров, разделенных несколькими находящимися в постоянном движении ледяными блоками. Ученые полагают, что в этом месте находятся два крупнейших подводных вулкана Европы.

С вулканической деятельностью связывают и другие серьёзные дефекты ледового панциря - трещины, скважины, а также целые ледяные горы, которые возникают в результате замерзания миллионов тонн воды, прорывающейся под большим давлением сквозь ледяную корку в процессе извержений. Так, на фотографии, полученной во время последнего сближения "Галилея" с Европой 16 декабря 1997 года, зафиксирован конус настоящего вулкана, названного Пвилл, с кратером диаметром 26 километров. Этот вулкан считают достаточно молодым. Стены его кратера, по всей видимости, состоят из льда, хотя не исключается и наличие в них горных пород и застывшей лавы. Благодаря вулканам вода подлёдного океана Европы нагревается и в неограниченных количествах получает минеральные вещества. О том, что их содержание в океане действительно велико, свидетельствует наличие у Европы магнитного поля. Только большие концентрации заряженных веществ в воде (в первую очередь солей) могут поддерживать такое поле. По одной модели, для его создания достаточно одного движения соленой воды в океане, по другой - существенный вклад в формирование поля вносит колоссальное по мощности магнитное поле самого Юпитера, поляризующего океан Европы.

Под океаном, исходя из средней плотности, должны быть силикаты. Толщина коры по различным оценкам колеблется от единиц до десятков километров. Гравитационные измерения подтвердили дифференциацию тела Европы: металлическое ядро и водно-ледяной покров толщиной около 100 км. Расчеты теплового баланса в приповерхностных слоях планеты пока еще не дают окончательного ответа на вопрос об агрегатном состоянии воды. Значительную неопределенность вносит отсутствие точных данных о реологии льда и зависимости его теплопроводности от температуры. Однако очевидно, что теплоизолирующий ледяной покров мог бы обеспечить стабильность водного океана.

На снимках высокого разрешения, полученных КА "Галилей" видны отдельные поля неправильной формы с вытянутыми параллельными хребтами и долинами, напоминающими шоссейные дороги. В ряде мест видны темные пятна, являющиеся, скорее всего отложениями вещества, принесенными из под ледяной поверхности. Поскольку кратеров на Европе, имеющей довольно гладкую поверхность, очень мало, возраст этой оранжево-коричневой поверхности оценивается в сотни тысяч и миллионы лет.

Летом 1995 г. с помощью спектрографа высокого разрешения, установленного на Космическом телескопе им. Хаббла, в ультрафиолетовой части спектра Европы были обнаружены детали, свойственные молекулярному кислороду. На этом основании был сделан вывод о наличии у Европы кислородной атмосферы, простирающейся до высот около 200 км. Конечно, общая масса этой газовой оболочки ничтожна. По оценкам, давление атмосферы у поверхности Европы составляет всего лишь 10-11 от давления земной атмосферы. С большой вероятностью кислород на Европе имеет небиологическое происхождение. По-видимому, существует процесс испарения незначительного количества водяного льда, которым, как упоминалось выше, покрыта поверхность Европы. Вероятной причиной может быть, например, микрометеоритная бомбардировка с последующим разложением молекул водного пара и потерей более легкого водорода. При температуре поверхности Европы около 130 К тепловые скорости молекул кислорода не столь велики, чтобы привести к быстрой диссипации газа, а постоянная подпитка парами воды способствует сохранению постоянной, хотя и сильно разреженной, атмосферы юпитерианского спутника.

2015-07-04

2015-07-04 3094

3094