Суть политического идеализма состоит в том, что он воспринимает международную политику с точки зрения моральных ценностей и норм права. Его меньше интересует эмпирический анализ (то есть то, как государства реально ведут себя) и больше нормативные моменты (то есть то, как они должны себя вести). Его поэтому иногда рассматривают как разновидность утопизма. По ходу истории было разработано множество идеалистических теорий политики. В Средние века, например, Фома Аквинский (1224—1274) рассуждал о том, что такое «справедливая война», для чего рассматривал действия правителей в отношениях друг с другом с точки зрения морали. При этом он утверждал, что война может быть оправдана, если соблюдаются три условия. Во-первых, ее должен объявить полновластный правитель. Во-вторых, дело, за которое ведется война, должно быть правым в том смысле, что ее целью должно быть исправление совершенной несправедливости. В-третьих, в такой войне надлежит держаться добра и избегать зла, никак не поддаваясь страстям жестокости и жадности. Позже Иммануил Кант предложил нечто вроде проекта мирового правительства. По его воззрению, мораль и разум одновременно говорят людям, что войны быть не должно, а в будущем человечеству суждено придти к «всеобщему и вечному миру».

Большинство форм идеализма сочетается с интернационализмом, то есть убеждением в том, что дела человека должны быть устроены в соответствии с общечеловеческими, не только национальными принципами. Этот взгляд, в свою очередь, отражается в том предположении, что жизнь людей как на национальном, так и на международном уровнях, должна быть устроена на началах гармонии и сотрудничества. Одной из наиболее влиятельных форм идеализма стал либерализм. Хотя либералы традиционно видели в государстве главную единицу политической организации общества, столь же важными для них всегда были взаимозависимость государств и свободная торговля: война, по их убеждению, чаще всего попросту «не

7. Мировая политика 159

♦ К понятийному аппарату

Интернационализм — это теоретическое обоснование или практическое применение принципа транснационального или глобального сотрудничества. В основе этого принципа лежит такое представление о природе человека, которое прямо противостоит политическому национализму, прежде всего тому его постулату, что политическая идентичность определяется фактором национальной принадлежности. Истоки интернационализма куда ближе к либеральной и социалистической традициям. Либеральный интернационализм отталкивается от принципа индивидуализма и находит отражение, например, в том представлении, что общечеловеческие права неизмеримо выше суверенитета нации. Социалистический интернационализм исходит из принципов международной классовой солидарности («пролетарский интернационализм»). Весьма близки современному интернационализму также феминистские и экологические течения мысли.

оправдывает себя». Интернационализм такого рода также привержен идее коллективной безопасности и международному праву — принципам, воплощенным в таких организациях, как Лига Наций и ООН. Так, президент США Вудро Вильсон утверждал, что Первая мировая война стала порождением «старой политики» милитаризма и экспансионизма многонациональных империй, лучшим же противоядием войне может стать строительство мира демократических национальных государств, способных сотрудничать в областях взаимного интереса и лишенных какой бы то ни было заинтересованности в войне и грабеже.

Судьба идеализма была не безоблачной: его годами критиковали и высмеивали теоретики реализма, и все же он с новой силой возродился в конце XX в. в виде неоидеализма. Неоидеализм стал реакцией на аморализм силовой политики эры сверхдержав. Примером здесь может служить та попытка вернуть этику во внешнюю политику США, которую в 1970-х годах предпринял американский президент Картер: его администрация предоставляла экономическую и военную помощь только тем странам, где соблюдаются права человека. Еще громче тема международного сотрудничества и общей безопасности в конце 1980-х годов прозвучала у президента СССР Михаила Горбачева, говорившего об «общем европейском доме» и о том, что проблема прав человека по своей значимости выходит за рамки идеологического соперничества между коммунизмом и капитализмом.

Но, наверное, самый сильный толчок возрождению идеализма принесло повсеместное осознание того, что мир находится перед угрозой полного ядерного уничтожения — результат той эскалации военных расходов, в которых Запад и Восток соревновались десятилетиями. Возникло движение за мир, исходившее из самой широкой интернационалистской философии с акцентом на пацифизме — принципиальном отрицании войны и всех форм насилия. Позиции неоидеализма отразились и в концепции «мирового сообщества», возникновение которой обычно связывается с именем австралийского дипломата и ученого Джона Бертона (John Barton, 1972). Концепция «мирового сообщества» предполагает, что идея суверенных национальных государств устарела, — на их место приходит модель сложных и взаимозависимых отношений, которую Бертон назвал «паутиной». Отсюда естественно следовало, что традиционная международная политика должна уступить место ненасильственным способам разрешения международных конфликтов и сотрудничеству государств.

Неоидеализм — взгляд на международные отношения, подчеркивающий «практическое» значение морали, особенно принципы уважения прав человека и независимости государств.

160 II. Нации и глобализация

174 II. Нации и глобализация

Глобализацию можно рассматривать в экономическом, культурном и политическом измерениях. В понятии экономической глобализации заложена идея о том, что сегодня ни одна национальная экономика, образно говоря, не является остро-

♦ К понятийному аппарату

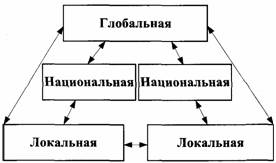

Глобализация — это сложная система мировых взаимосвязей, оборачивающаяся тем, что произошедшие в одном регионе события и принятые в одном регионе политические решения влияют на людей, живущих на другом конце земного шара. Суть глобализации, таким образом, заключается в том, что расстояния и территориальные границы между нациями-государствами перестают играть прежнюю роль. Это, однако, ни в коем случае не означает того, что все «локальное», «национальное» отныне подчинены «глобальным» факторам. Скорее здесь надо говорить о том, что политический процесс углубляется и расширяется, а события местного, национального и глобального (или же местного, регионального, национального, межгосударственного и глобального) масштаба все интенсивнее взаимодействуют между собой. Характерная для глобализации взаимозависимость разноуровневых систем графически показана на рис. 7.1

Рис. 7.1. Взаимозависимость системы

вом: все экономики мира в большей или меньшей степени поглощены мировой экономикой. ОЭСР (1995) поэтому определяет глобализацию как переход от мира специфически национальных экономик к глобальной экономике, в которой производство носит международный характер, а финансовые потоки беспрепятственно и постоянно перетекают из страны в страну. Крах коммунизма придал глобализации мощное ускорение: в орбиту глобальной капиталистической системы был втянут последний крупный блок государств, прежде остававшийся за ее пределами. Можно предположить, что экономическая глобализация и со своей стороны способствовала краху коммунизма: во-первых, демонстрационным эффектом, когда обнаружилось, какая пропасть отделяет капиталистический Запад от экономически загнивающего Востока (особенно по мере того, как здесь, начиная с 1980-х годов, переходили к более свободной торговле, ослабляли контроль за валютными операциями и открывали экономику для более свободного перемещения капиталов) и, во-вторых, ослаблением позиций правительств в сфере управления экономикой — неизбежное следствие глобализации.

7. Мировая политика 175

Культурная глобализация создает условия для того, чтобы информация, товары и имиджи, производимые в той или иной части мира, сливались в единый глобальный поток — с тем неизбежным следствием, что культурные различия между нациями, регионами и людьми при этом в большей или меньшей степени сглаживаются. У этого процесса есть и такой аспект, как макдональдизация (McDonaldization), но вообще его движущей силой выступает информационная революция, распространение спутниковой связи, телекоммуникационных сетей, интернета, других видов информационных технологий, глобальных информационных агентств. Не следует, однако, упускать из виду того, что культура как служит глобализации, так и сопротивляется ей: недостаточно произвести голливудские фильмы, завалить рынок кроссовками «Nike» и повсеместно открыть «Starbucks coffee houses», — даже чтобы продавать все это по всему миру, нужно учитывать местные вкусы, обычаи и вообще местную культуру.

Политическую глобализацию мы видим прежде всего в растущем значении международных организаций. Среди них есть своя классификация. Существуют транснациональные организации, осуществляющие свои полномочия не внутри какого-то государства, а по отношению ко множеству государств. Большинство организаций такого рода возникли после Второй мировой войны: это ООН, Европейское экономическое сообщество и его преемники — Европейское сообщество и Европейский Союз, Всемирный банк, Международный валютный фонд (МВФ), Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Всемирная торговая организация (ВТО). Если международные организации отвечают принципам межправительственных отношений, они обеспечивают механизм, позволяющий правительствам, по крайней мере в теории, предпринимать согласованные действия, не поступаясь суверенитетом. В отличие от этого наднациональные органы правомочны диктовать те или иные решения национальным государствам. Характерный для политической глобализации акцент на принципе межгосударственности отличает ее от феноменов экономической и культурной глобализации: в последнем случае действуют, как правило, негосударственные и рыночные факторы. Кроме того, отражая идеалистическую приверженность интернационализму и идее мирового правительства, политическая глобализация, если можно так выразиться, заметно отстает от экономической и культурной глобализации, ибо сегодня можно говорить не о мировом правительстве — перспективе более или менее отдаленной, а разве что о глобальном гражданском обществе, охватывающем собой деятельность транснациональных корпораций, неправительственных организаций и международных групп давления.

2015-07-04

2015-07-04 1514

1514