1. Каков механизм нарушений голоса при новообразованиях гортани?

2. Назовите основные виды доброкачественных новообразований гортани.

3. Какой вид новообразований встречается преимущественно у детей?

4. Приведите примеры связи локализации новообразования с характером нарушений голоса.

5. Перечислите особенности акустических нарушений при новообразованиях гортани.

6. Зарисуйте схемы возможных локализаций опухолей при различных вариантах новообразований гортани.

7. Заполните диагностическую таблицу нарушений голоса при различных видах и локализации опухоли.

| Вид новообразования | Локализация | Акустические признаки | Субъективные жалобы | Примечания |

3.6. Восстановление голоса после хирургических вмешательств на гортани

Варианты хирургических вмешательств в области гортани • Восстановление голосовой функции путем включения компенсаторных возможностей сохранных анатомических структур • Гортанные заместительные механизмы фонации • Внегортанные заместительные механизмы фонации. Голосовые протезы

|

|

|

Наличие стойкого патологического процесса (опухолевого, воспалительного, травматического) или угрожающего жизни состояния (стеноз гортани, инородное тело) является показанием к проведению хирургического вмешательства, цель которого, как правило, состоит в улучшении функции дыхания, удалении пораженных тканей, реконструкции пораженных опухолью органов.

Разработка эффективных методов лечения больных раком гортани является одной из актуальных проблем ЛОР-онкологии. Органосохраняющее направление предполагает радикальное удаление опухоли при максимально полном сохранении или восстановлении функции оперированного органа. Реализация данных задач осуществляется с использованием целого спектра хирургических приемов и методов. Ларингологические операции проводят с использованием двух подходов: наружного (экстраларингеального) и перорального (с доступом через ротовую полость прямым и непрямым методами). Благодаря улучшению ранней диагностики, усовершенствованию методики и техники операций, широкому применению антибиотиков хирурги-онкологи стали расширять показания к выполнению щадящих хирургических вмешательств по поводу злокачественных новообразований гортани.

Вмешательства подобного рода позволяют сохранить основную функцию гортани — дыхательную и сохранить проходимость дыхательных путей. Однако даже после щадящего хирургического лечения новообразований гортани, когда удаляется какая-либо часть органа, остаются ярко выраженные нарушения голосовой функции, которые в 80 % случаев не восстанавливаются спонтанно и требуют специальной логопедической коррекции.

|

|

|

За последнее время разработан и применяется в практике ряд модификаций щадящего хирургического лечения опухолей гортани — резекций. Большинство из них производится со вскрытием просвета гортани.

1.Хордэктомия — удаление голосовой складки. Во время операции после иссечения голосовой складки и окружающей слизистой поверхности рана ушивается. В результате значительно страдают акустические характеристики голоса. Если во время операции удается сформировать голосовую складку, прогноз восстановления голосовой функции оказывается более благоприятным.

2.Передняя резекция — удаление передних отделов щитовидного хряща вместе с подлежащими тканями и опухолью. Гортань ушивается наглухо.

3. Переднебоковая резекция — удаление части щитовидного хряща с оставлением рожка хряща.

4. У даление надгортанника — операция проводится достаточно редко: весьма велик риск гибели больного от аспирационной пневмонии в послеоперационном периоде.

5. Горизонтальная надскладочная резекция — удаляется часть щитовидного хряща над складками. Голос страдает в наименьшей степени.

6. Гемиларингэктомия — удаление половины гортани со стороны поражения опухолью.

7. Субтотальная резекция гортани — удаляется половина гортани и часть гортани на стороне, противоположной поражению.

При обширных хирургических вмешательствах, сопровождающихся удалением значительной части слизистой оболочки и мышечного слоя, условия голосообразования существенно изменяются. Качество голосовой функции в послеоперационном периоде зависит от объема хирургического лечения, а также от локализации опухоли. В большинстве случаев при локализации очага поражения в области голосовых складок больной полностью теряет способность к голосообразованию.

В зависимости от исходного анатомического дефекта возможны следующие варианты восстановления голосовой функции.

1. Использование сохранных анатомических составляющих для восстановления голосообразующей функции гортани.

2. Включение гортанных заместительных механизмов.

3. Формирование внегортанных заместительных механизмов.

4. Использование голосовых протезов.

5. Пластико-хирургические методы реабилитации. Рассмотрим особенности реализации каждого из перечисленных вариантов тактики восстановления голоса.

Использование сохранных анатомических структур для формирования нового механизма голосообразования.

В ходе коррекционной работы возможно использование следующих подходов:

- активизации анатомически измененной голосовой складки (или половины гортани) путем увеличения силы и амплитуды колебательных движений, как бы «настройки» их частоты;

- активизации сохранной голосовой складки (или половины гортани) для увеличения способности к соприкосновению с измененной ее частью или с оставшимся после хирургического вмешательства рубцом;

- укрепления наружных мышц гортани для сокращения пространства между голосовыми складками.

Включение гортанных заместительных механизмов. Мобилизация всех доступных способов фонации в состоянии обеспечить звуковой компонент экспрессивной речи с использованием нехарактерных для нормальной фонации ларингеальных анатомических структур. В коррекционной работе возможны следующие направления:

- формирование вентрикулярного способа продуцирования голоса. Вентрикулярный голос генерируется целиком или частично колебательными движениями вентрикулярных складок. Он отличается низкой тональностью, узким тоновым диапазоном и монотонностью; сила звучания значительно снижена;

|

|

|

- обращение к ариэпиглоттальному способу голосообразования. Реализуется он путем приближения надгортанника к черпаловидным хрящам под действием ариэпиглоттальной мышцы. Колебательные движения совершаются только надгортанником, причем лишь в вертикальной полости. Голос отличается монотонностью, слабостью, наличием сильного придыхательного компонента. Отмечается выраженная одышка.

Формирование внегортанных заместительных механизмов.К этим формам реабилитации приходится прибегать при удалении гортани (чаще всего в связи со злокачественными опухолями), при двусторонних ее параличах или полной непроходимости вследствие рубцового стеноза. Дыхание больного осуществляется через трахеостому. Известны три варианта внегортанных механизмов голосообразования — буккальный, фарингеальный и эзофагальный. Буккальный голос по акустическим характеристикам собственно нельзя и считать голосом. Экспрессивная речь представлена в нем исключительно шумом, продуцируемым в результате прохождения и задерживания в ротовой полости воздуха при сознательном поддержании сужений во рту, образуемых передней частью языка, нёбом и губами. Фонация приобретает характер шепота и ограничена продуцированием нескольких губных и язычных согласных. Производимая «речь» невнятна и трудна для восприятия, так как совершенно лишена гласных. Такой способ голосообразования нередко развивается у детей, с раннего возраста страдающих стенозом гортани в выраженной степени.

Фарингеальный голос отличается более богатым звуковым составом, чем буккальный. Он продуцируется при прохождении воздуха в большом объеме (50—60 мл) и задержке его в полости гипофаринкса в местах сужений, образованных спинкой языка и мягким нёбом или, реже, корнем языка и задней стенкой глотки. Иногда он бывает довольно понятным, однако озвученная им речь неприятна и мучительна для слушателя.

Эзофагальный голос представляет собой истинный голос согласно физическим и фонетическим признакам, но продуцируется он различными способами, использующими для голосообразования анатомические элементы, не участвующие в формировании естественного голоса. Такой способ продуцирования голоса оказывается неоценимым для больных, у которых удалена гортань и, следовательно, отсутствуют любые анатомические возможности для осуществления нормальной фонации.

|

|

|

Такие больные, выйдя из наркоза, осознают, что они полностью утратили функцию звуковой экспрессивной речи. Они теряют самостоятельность во взаимодействии с окружающими, чувствуют свою неполноценность, оторванность от общества и от общения, тяжело переживают сложившуюся ситуацию. Овладение эзофагальным голосом оказывается для них возможностью полной социальной реабилитации.

Логопедическая работа в данном случае направлена на выработку и автоматизацию внегортанного заместительного механизма фонации с использованием вновь образованной так называемой псевдоголосовой щели. Голос, полученный таким образом, принято называть псевдоголосом — это истинный голос по своим физическим и фонетическим признакам, но для его образования используются анатомические структуры, нехарактерные для этого процесса в норме. Генератором звука псевдоголоса становятся складки слизистой оболочки устья пищевода на уровне IV—VI шейных позвонков. Возможность формирования фонем осуществляется за счет сохранных анатомических структур. Основная сложность при пользовании этим голосом состоит в обеспечении энергетической базы фонации, доставке воздушной струи. Функцию воздушного резервуара берет на себя пищевод.

Несмотря на большие возможности для научения эзофагальному голосу, часть больных с экстирпированной гортанью не могут им овладеть или овладевают в недостаточной степени, некоторых такой голос не удовлетворяет. В ряде случаев использование эзофагального голоса оказывается невозможным из-за стенозов пищевода, удаления или пересечения глоточных мышц или нервных волокон, обеспечивающих движения глоточно-пищеводного сегмента, тугоухости и глухоты больного, его преклонного возраста.

Использование голосовых протезов.Голосовые протезы — это аппараты, производящие звук, замещающий нормальную фонацию. Существует множество разнообразных конструкций таких приборов. Широкое распространение получил электрический голосовой протез, или электрогортань, используются также трубки Тиккиони в форме мундштуков и пневматические протезы. Однако необходимо подчеркнуть, что применение голосовых протезов можно допустить лишь в крайних случаях, когда все возможности голосовой реабилитации исчерпаны.

В конструкции электрогортани звук продуцируется механическим вибратором, получающим питание от стандартных аккумуляторов или иных элементов питания. Звук характеризуется постоянной тональностью, не имеет модуляций и поэтому при восприятии на слух производит впечатление неживого или похожего на голос робота. Разборчивость речи значительно снижена из-за постоянного присутствия дополнительных шумов. Ее громкость не превышает силового диапазона негромкой беседы. Озвучивание речи осуществляется двумя способами.

1. С помощью аппаратов «Виброларинкс» («Голос», «Servox», «Au-rex», «Amplivox» и др.), имеющих цилиндрическую форму. При пользовании ими мембрана прижимается к одной из латеральных поверхностей шеи. Колебания, создающие звук, передаются по тканям в глотку и ротовую полость, где звук трансформируется по нормальному механизму артикуляции. Применение этих аппаратов возможно при сохранной эластичности мышц шеи и диафрагмы рта.

2. При рубцовом склерозе тканей используются трубки Тиккиони, имеющие форму мундштука. Они представляют собой тоногенераторы с фиксированным изменением тональности. Продуцируемый звук по трубочке направляется в полость рта. Пуск прибора осуществляется нажатием маленькой кнопки на одной из сторон трубки. Во время разговора трубку надо постоянно держать во рту; в его полости продуцируемый звук артикулируется по обычному механизму. Озвученная речь, создаваемая с помощью этого аппарата, понятна окружающим и достаточно хорошо слышна.

В пневматических голосовых протезах звук производится мембраной (чаще всего резиновой), которую приводит в действие струя воздуха, выходящего из легких во время выдоха. Вибрирующая пластинка вмонтирована в трахеостому, и получаемый звук по трубке отводится в ротовую полость. Звук, продуцируемый этим прибором, довольно приятен и наиболее схож с естественным голосом благодаря возможности модулировать его по силе и до известной степени по тональности.

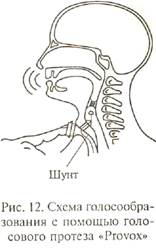

В настоящее время разработаны пневматические протезы двух видов: съемные, накладываемые на трахеостому во время разговора и придерживаемые рукой (типа ларингофона «Des-maneb»), и специальные канюли, имеющие достаточно сложное устройство («Ампливокс», «Romieu»), которые высвобождают руку больного при разговоре и поэтому более удобны. Однако в настоящее время пневматические протезы находят все меньшее применение. Пластико-хирургические методы реабилитации голоса. Хирургические методики восстановления голосовой функции основываются на принципе создания связи (шунта) между трахеей и пищеводом. Ведущим в этом направлении реабилитации голосообразования является метод трахеопищеводного шунтирования с протезированием, при котором в созданный шунт помещается голосовой протез. Наиболее хорошо зарекомендовали себя протезы «Provox» (Швеция) и «Blum-Singer» (США). Корпус этих протезов выполняется из медицинского силикона и имеет защитный клапан, который работает только в направлении трахея — пищевод, т. е. пропускает выдыхаемый воздух в пищевод, а при прохождении пищи блокирует ее попадание в дыхательные пути. Фланцы на концах протеза обеспечивают его фиксацию в просвете трахео-пищеводного шунта (рис. 12).

После проведенной пластической операции по восстановлению голоса голосовой протез оказывается на уровне трахеостомы — между задней стенкой трахеи и передней стенкой пищевода. Основной его функцией является подача воздуха, необходимого для голосообразования, т. е. обеспечение адекватной энергетической базы для фонации. Далее процесс фонации становится аналогичным описанному при пищеводном варианте. Этот способ фонации также можно отнести к категории внегортанных заместительных механизмов с использованием в качестве генератора звука глоточно-пищеводного сегмента.

Однако воздушная струя достаточной силы будет проходить через голосовой протез только в том случае, если больному удастся предотвратить ее утечку наружу через отверстие трахеостомы. В большинстве случаев это достигается благодаря обтурации просвета трахеостомы при помощи большого пальца руки. Причем движения пальца следует координировать с процессом речи, так как во время вдоха трахеостома должна оставаться открытой. Кроме того, пациент вынужден использовать для озвучивания полученной воздушной струи непривычные для него анатомические структуры.

С педагогической точки зрения это, безусловно, процесс выработки новых умений и навыков, требующий от обучающегося усилий, направленных на координацию действий по обеспечению адекватного вдоха, направлению в голосовой протез выдыхаемой воздушной струи, а также ее озвучиванию.

В результате успешного обучения управлению протезом пациент получает возможность пользоваться голосом той же частоты, что и псевдоголос, поскольку генератор звука остается общим. А значит, остается прежней и высота основного тона, т.е. соответствует грубому низкому мужскому голосу, при восприятии на слух похожему на голос больного простудным заболеванием. Безусловным преимуществом оказывается увеличение времени максимальной фонации, которое при условии адекватного обеспечения речевого выдоха приближается к норме. К сожалению, недостатком этого метода восстановления голосовой функции является крайняя непродолжительность сроков пользования протезами. Они довольно часто выходят из строя и требуют замены (через просвет протеза в обратном направлении из пищевода начинает протекать жидкость) не только в результате их износа, но и из-за поражения их грибками и патогенными бактериями. Исследователи считают, что сроки использования протезов колеблются от 6 месяцев до 2 лет. Указывается также и на такой характерный недостаток, как выпадение протеза из трахеопищеводного шунта. Небольшие сроки использования, необходимость дополнительного хирургического вмешательства для установки нового протеза — основные причины отказа пациентов от обращения к подобным методам восстановления голосовой функции. Тем более что, несмотря на улучшение отдельных характеристик, высота голоса все же не достигает нормального диапазона.

В то же время традиционный метод восстановления голосовой функции путем обучения пользованию псевдоголосом отличается своей неинвазивностью (отсутствием необходимости проведения хирургической операции для реабилитации голоса). В результате целенаправленных логопедических занятий формируется стойкий навык пользования псевдоголосом.

2015-07-04

2015-07-04 2557

2557