Возникновение любых дефектов в кристалле связано с изменением его энергии. Образование, например, элементарного точечного дефекта по Френкелю требует затраты энергии на перевод частицы из узла в междоузлие. Ранее было показано, что такой переход осуществляется самопроизвольно за счет тепловых флуктуаций.

Сдвиг атомной плоскости, приводящий к образованию дислокации, означает перемещение множества частиц – по крайней мере, одного ряда атомов – с одной кристаллографической плоскости на другую. Естественно, что для такого перемещения требуются значительные энергетические усилия.

Допустим, что для этой цели необходима энергия Ед. Возникает вопрос, может ли эта энергия накопиться в кристалле за счет тепловых флуктуаций?

При тепловом разупорядочении общий запас энергии в кристалле увеличивается и, если энергия, необходимая для перевода из узла решетки одной частицы составляет ΔН, то при общем числе переходов, равном n. ее суммарный прирост можно представить как:

(1)

(1)

|

|

|

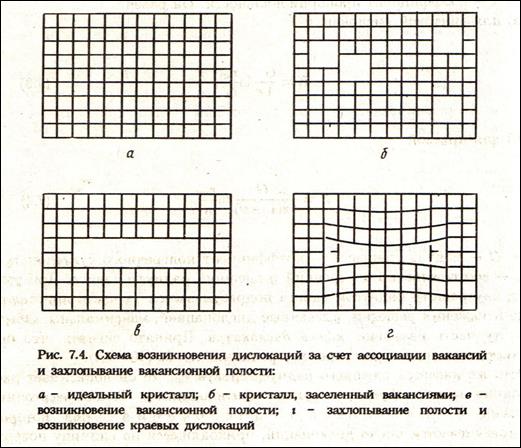

Очевидно, что условие ΔН ≥ Eд делает вероятным такой путь образования дислокаций. Его можно представить как результат упорядочения вакансий (рисунок 3). Так как упорядочение дефектов сопровождается высвобождением некоторого количества запасенной энергии, то это должно обеспечить самопроизвольное протекание этого процесса.

Все же его вероятность крайне мала по сравнению с другими процессами, приводящими к возникновению дислокаций. Эти процессы обусловлены большими напряжениями, возникающими в кристалле при таких чисто внешних и практически почти всегда неизбежных воздействиях на кристалл, как механическая, тепловая обработка и т.д.

Возникающие при этом искажения решетки оказываются необратимыми, что вносит принципиальную разницу между точечными и протяженными дефектами. Первые - термодинамически обратимы, а вторые – нет.

Рисунок 3. Схема возникновения дислокаций

Очевидно, что между величиной сдвига и энергией, необходимой для его осуществления, должна быть определенная связь. Как показал Франк, величина этой энергии пропорциональна квадрату вектора Бюргерса:

(2)

(2)

где К – коэффициент пропорциональности. Он равен:

- для винтовой дислокации

(3)

(3)

для краевой дислокации

(4)

(4)

где G – модуль сдвига; ν – коэффициент поперечного сужения; r0 и rвн – внутренний и внешний радиусы сдвига соответственно.

Под внутренним радиусом сдвига подразумевается та часть кристалла, где искажения решетки, вызванные дислокацией, максимальны. Эту часть называют ядром дислокации. Принято считать, что она захватывает около трех периодов решетки, т.е. 3b (10-9 м).

|

|

|

Внешний радиус сдвига показывает расстояние между двумя соседними дислокациями.

Такое расстояние связано с плотностью дислокаций, под которой подразумевается число дислокаций, приходящихся на единицу поверхности сечения кристалла. Ориентировочно rвн = 10-5…10-2 м.

Возникновение краевых дислокаций всегда сопровождается локальными изменениями параметра решетки вблизи линии дислокации. Эти деформации характеризует коэффициент поперечного сжатия ν.

Поскольку каждая система тем стабильнее, чем ниже запас ее энергии, следует ожидать, что дислокации с большими энергиями (измеряемыми несколькими единицами b) должны быть нестабильными. Это является причиной их самопроизвольного расчленения на более стабильные дислокации. Точка расщепления дислокаций называется узлом.

Согласно принципу Франка, все дислокации, образующие узел, направлены в точку их разветвления (сходятся в узле). Сумма их векторов Бюргерса равна нулю.

Подобно тому как существование точечных дефектов сначала было постулировано, а лишь потом доказано, развитие представлений о дислокациях также началось с того, что они сначала были придуманы. Это связано с тем, что классическая теория идеального кристалла оказалось недосточной для развития, по крайней мере, двух областей материаловедения: учения о прочности и пластичности кристалла и учения о росте кристаллов. В настоящее время дислокации легко выявляются опытным путем.

Одно из важнейших свойств дислокаций состоит в том, что они никогда не обрываются внутри кристалла, а либо выходит на его поверхность – таких подавляющее большинство, либо замыкаются в петлю.

2015-07-03

2015-07-03 1515

1515