Допустим, что при проведении многократных измерений одной и той же величины был получен ряд некоторых значений:  , где n - число измерений. В случае, если полученные значения отличаются друг от друга, то данный факт может быть интерпретирован наличием совместно или альтернативно происходящих явлений:

, где n - число измерений. В случае, если полученные значения отличаются друг от друга, то данный факт может быть интерпретирован наличием совместно или альтернативно происходящих явлений:

1). Случайное отклонение под воздействием некоторых причин каждого из измеренных значений xi от являющегося постоянным в условиях измерений истинного значения  . Причинами отклонений могут быть, например, случайные помехи, трение в узлах механических элементов измерительной системы и т.д. и т.п.

. Причинами отклонений могут быть, например, случайные помехи, трение в узлах механических элементов измерительной системы и т.д. и т.п.

2). Измеряемая величина  имеет случайный (стохастический) характер. Примером такой величины может служить величина потока воды в магистральном участке трубопровода.

имеет случайный (стохастический) характер. Примером такой величины может служить величина потока воды в магистральном участке трубопровода.

В варианте 1) наилучшей оценкой  является величина среднеарифметического значения

является величина среднеарифметического значения  :

:

(18)

(18)

В варианте 2) среднеарифметическая оценка  , очевидно, представляет среднее измеренных значений.

, очевидно, представляет среднее измеренных значений.

Величина, имеющая случайный (стохастический) характер – это величина, которая в результате опыта принимает одно и только одно заранее неизвестное значение из множества возможных значений. Охарактеризовать случайную величину – значит задать множество ее возможных значений X и их вероятности.

Если X задано на интервале  дискретных величин, необходимо определить n вероятностей:

дискретных величин, необходимо определить n вероятностей:

(19)

(19)

Если область X непрерывна, то для задания ее вероятностной характеристики случайной величины x принимается функция распределения F(x).

F(x) – это вероятность случайного события X<  , суть которого в том, что случайная величина лежит в интервале X.

, суть которого в том, что случайная величина лежит в интервале X.

(20)

(20)

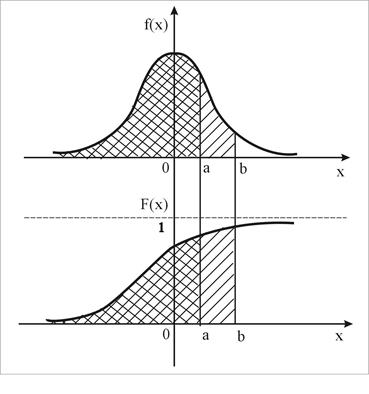

F(x) – интегральный закон распределения – монотонная неубывающая функция от х. F(x) позволяет найти вероятность попадания x в интервал

(21)

(21)

Графическая иллюстрация для варианта нормального распределения представлена на рисунке 5.

|

| Рисунок 5 – Иллюстрация к определению вероятности вхождения случайной величины в интервал. |

. (21)

. (21)

Производная от интегральной – функция плотности распределения вероятности

(22)

(22)

Данная функция всегда неотрицательна. Представляет дифференциальный закон распределения.

Величина  – вероятность вхождения случайной величины x в бесконечно малый интервал

– вероятность вхождения случайной величины x в бесконечно малый интервал  .

.

Тогда для конечного интервала  биконцептуально справедливо

биконцептуально справедливо

(22)

(22)

(23)

(23)

Распределение случайной величины принято характеризовать в компактной форме в виде числовых значений моментов случайной величины. Это важные характеристики, хотя и не исчерпывающие. Моментом порядка k называется некоторое число, определенное выражением

(24)

(24)

Момент первого порядка – математическое ожидание или среднее значение случайной величины

(25)

(25)

При достаточно большом количестве испытаний  мало отличается от среднеарифметического значения случайной величины

мало отличается от среднеарифметического значения случайной величины  , т.е. при

, т.е. при  . Центральным моментом k -го порядка

. Центральным моментом k -го порядка  принято называть момент k -го порядка разности

принято называть момент k -го порядка разности  :

:

(26)

(26)

Особое значение имеет центральный момент второго порядка, который называют дисперсией

(27)

(27)

Дисперсия характеризует разброс значений случайной величины x вокруг ее среднего значения. Величину  называют среднеквадратичным отклонением

называют среднеквадратичным отклонением

(28)

(28)

Третий центральный момент характеризует асимметрию (скошенность) распределения, поэтому для симметричных относительно центра распределения законов он равен нулю. Часто на практике используют безразмерный коэффициент асимметрии

(29)

(29)

Четвертый центральный момент  характеризует протяженность распределения. Его относительное значение называется эксцессом распределения и для разных законов он может иметь значения от единицы до бесконечности

характеризует протяженность распределения. Его относительное значение называется эксцессом распределения и для разных законов он может иметь значения от единицы до бесконечности

(30)

(30)

Иногда для удобства используется понятие коэффициента эксцесса, равного  , который у нормального закона имеет нулевое значение. Для менее протяженных распределений (треугольное, равномерное, арксинусоидальное), он отрицателен, а для более протяженных – положителен. Однако для классификации распределений по их форме более удобно использовать безразмерную, изменяющуюся от нуля до единицы, функцию от эксцесса, которую называют контрэксцессом.

, который у нормального закона имеет нулевое значение. Для менее протяженных распределений (треугольное, равномерное, арксинусоидальное), он отрицателен, а для более протяженных – положителен. Однако для классификации распределений по их форме более удобно использовать безразмерную, изменяющуюся от нуля до единицы, функцию от эксцесса, которую называют контрэксцессом.

(31)

(31)

Способы обнаружения и устранения систематических погрешностей.

Первичные результаты измерений полученные при наличие систематических погрешностей называют неисправленными. При проведении стараются в максимальной степени исключить систематические погрешности.

Известны следующие пути:

1. устранение источника погрешности

2. определение поправок и внесение их в результат измерения

3. оценка границ не исключаемых систематических погрешностей

Постоянная систематическая погрешность не может быть найдена методом совместной обработки результатов измерений, но есть приемы, позволяющие обнаружить. Постоянная систематическая погрешность может быть обнаружена лишь путем сравнения результатов измерений с другими результатами, полученными более точными СИ.

Для устранения постоянных систематических погрешностей применяются следующие методы:

1. Метод замещения – разновидность метода сравнения. В рамках этого метода измеряемая величина заменяется известной величиной, причем это делается так, что не происходит никаких изменений в состоянии и действии средств измерений.

2. Метод противопоставления. При этом методе измерения выполняются дважды таким образом, чтобы в обоих случаях систематическая погрешность проявляла себя с разными знаками.

3. Метод рандомизации – организация измерений по случайному закону наиболее универсальный метод. Суть этого метода состоит в том что измерения осуществляются различными методами и средствами.

4. Анализ знаков неисправляемых случайных погрешностей. Если знаки неисправляемых случайных погрешностей чередуются с какой-либо закономерностью, то наблюдается переменная систематическая погрешность.

5. Графический метод. Через точки, соответствующие результатам измерений, проводят плавную кривую. Если тенденция не прослеживается, то переменная систематическая погрешности отсутствует.

6. Метод симметричных наблюдений. Этот метод можно рассматривать на примере измерительного преобразователя y=kx+y0. Коэффициент передачи, погрешность которого меняется по линейному закону. Для устраненных систематических погрешностей трижды измеряется входная величина через равные промежутки времени  . При первом и третьем измерениях на вход преобразователя подается сигнал от образцовой меры x0. В результате измерений получается система уравнений и изменяется коэффициент преобразования у преобразователя.

. При первом и третьем измерениях на вход преобразователя подается сигнал от образцовой меры x0. В результате измерений получается система уравнений и изменяется коэффициент преобразования у преобразователя.

Решение этой системы позволяет определить x, свободное от систематической погрешности.

.

.

Рассмотрим специальные статистические методы позволяющие определить меняющуюся систематическую погрешность:

1. метод последовательных разностей, применяется для обнаружения меняющихся во времени систематических погрешностей. Суть в следующем: дисперсию результатов измерения выражают двумя способами:

а) обычным

б) Путем вычисления суммы квадратов разности между полученными последовательными значениями.

Наличие систематических погрешностей характеризует смещение центра группирования результатов измерений. Если наблюдается такое смещение, то дисперсия рассчитывается по формуле (а) в своей оценке является завышенной. Смещение центра измерений практически не сказывается на величину, рассчитываемую по формуле (б).

В связи с этим фактом отношение двух дисперсий может являться критерием для обнаружения погрешности:

- критерий Аббе.

- критерий Аббе.

Если  ,то систематическая погрешность пренебрежимо мала, при этом табличное значение критерия выбирается в зависимости от заданного уровня значимости погрешности q и числа измерений n:

,то систематическая погрешность пренебрежимо мала, при этом табличное значение критерия выбирается в зависимости от заданного уровня значимости погрешности q и числа измерений n:

q=1-P

где р – доверительная вероятность.

2. Достаточно широко используется для обнаружения систематических погрешностей метод базирующийся на дисперсионном анализе. В качестве критерия оценки наличия систематической погрешности используется критерий Фишера.

Лекция №8 Тема 3 Основные положения законодательной метрологии. Основные положения закона «Об обеспечении единства измерений». Нормативные документы по метрологии.

Основные положения Закона "Об обеспечении единства изме-рений"

Цели Закона:

· защита прав и законных интересов граждан, установленного правопорядка и экономики Российской Федерации от отрицательного воздействия недостоверных результатов;

· содействие научно-техническому и экономическому прогрессу на основе применения государственных эталонов единиц величин и использования результатов измерений гарантированной точности, выраженных в допустимых к применению в стране единицах;

· создание благоприятных условий для развития межгосударственных и межфирменных связей;

· регулирование отношений государственных органов управления Российской Федерации с юридическими и физическими лицами по вопросам изготовления, выпуска, эксплуатации, ремонта, продажи и импорта средств измерений;

· адаптация российской системы измерений к мировой практике.

Закон "Об обеспечении единства измерений" устанавливает и законодательно закрепляет основные понятия, лежащие в основе обеспечения единства измерений. К таким понятиям относятся: единство измерений, средство измерений, государственный эталон единицы величины, метрологическая служба, метрологический контроль и надзор, поверка и калибровка средств измерений, сертификат об утверждении типа средства измерений, аккредитация на право поверки средств измерений, сертификат о калибровки, нормативные документы по обеспечению единства измерений.

Из перечисленных основных понятий выделим ключевое для Закона понятие “единство измерений”. Содержание других понятий будут рассмотрены в последующих разделах лекций. Под единством измерений понимают такое состояние измерений, характеризующиеся тем, что их результаты выражены в узаконенных единицах, размеры которых в установленных пределах равны размерам единиц, воспроизводимых первичными эталонами, а погрешности результатов измерения известны и с заданной вероятностью не выходят за установленные пределы [].

Основные статьи Закона устанавливают:

· организованную структуру государственного управления обеспечением единства измерений;

· нормативные документы по обеспечению единства измерений;

· единицы величин и государственные эталоны единиц величин;

· средства и методики измерений.

Закон определяет Государственную метрологическую службу и другие службы по обеспечению единства измерений, метрологические службы органов управления и юридических лиц, виды и сферы распределения государственного метрологического контроля и надзора.

Закон устанавливает подчиненность Государственной метрологической службы по вертикали одному ведомству – Государственному комитету по техническому регулированию и метрологии.

Законодательное закрепление метрологии в России обусловлено следующими причинами:

· использование измерительных приборов с недостоверными метрологическими характеристиками или неверных методик выполнения измерений являются причинами выпуска продукции низкого качества, бракованных изделий, потери энергетических ресурсов, аварийных ситуаций, что особенно недопустимо на предприятиях с потенциально опасными производствами;

· значительные затраты на получение достоверных результатов измерений. В странах с развитой экономикой на измерения расходуется почти 6% валового национального продукта.

С целью защиты прав потребителей Законом предусмотрено лицензирование метрологической деятельности. Во исполнение данного Закона правительством России в 1994 г. принято следующие правовые документы: “Положение о государственных научно-метрологических центрах”, “Порядок утверждения положения о метрологических службах федеральных органов исполнительной власти и юридических лиц”, “Порядок аккредитации метрологических служб юридических лиц на право поверки средств измерений”, “Положение о метрологическом обеспечении обороны в Российской федерации”.

Закон вводит добровольную сертификацию средств измерений на соответствие метрологическим нормам и правилам, а также создает правовую базу для международного сотрудничества в области метрологии.

На основе Закона "Об обеспечении единства измерений ” в России действует Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) – комплекс нормативных документов межрегионального и межотраслевого уровней, устанавливающих правила, нормы требования, направленные на достижение и поддержание единства измерений в стране (при требуемой точности) утверждаемых Государственным комитетом по техническому регулированию и метрологии []. В ГСИ выделяют основополагающие стандарты, устанавливающие общие требования, правила и нормы, а также стандарты, охватывающие какую-либо область или вид измерений.

Вопросы для самопроверки

1. Какие цели Закона «Об обеспечении единства измерений»?

2. Поясните содержание понятия «единство измерений».

3. Какие причины обуславливают законодательное закрепление метрологии в России?

4. Перечислите нормативные документы по стандартизации.

5. Какие задачи выполняет Закон «О стандартизации»?

6. Назовите объекты обязательной сертификации?

7. Что подтверждает сертификация товара?

8. Какие права потребителей защищает Закон “О защите прав потребителей”?

2015-07-14

2015-07-14 1738

1738