Фундаментом называется часть сооружения, передающая нагрузку от веса сооружения на основание.

Основанием называется толща грунта, находящаяся ниже подошвы фундамента и воспринимающая давление, передаваемое фундаментом.

Грунты, находящиеся в условиях их природного залегания, являются естественными основаниями сооружений, а грунты, предварительно уплотненные или укрепленные другими способами, искусственными основаниями.

Основания под стальные резервуары воспринимают давление от массы хранящегося в резервуаре продукта и собственного веса резервуарных конструкций. Давление резервуаров на грунт при высоте стенки 11,5–12 м составляет 0,12–0,13 МПа, при высоте стенки 17–18 м – 0,18–0,19 МПа. В этом случае достаточно, чтобы площадка под застройку слагалась из грунтов с несущей способностью 0,20–0,25 МПа. Исходя из этих условий вертикальные резервуары сооружают на скальных, полускальных песчаных, крупнообломочных, глинистых и макропористых грунтах. В последнем случае принимаются меры по укреплению грунта и предохранению его от замачивания. На черноземных и подзолистых грунтах сооружают резервуары объемом до 300 м3. Нельзя использовать в качестве основания под резервуар насыпные грунты с органическими включениями, торф и плывуны. В таких случаях фундаменты под резервуары строят по специальным проектам, предусматривающим повышение несущей способности основания одним из существующих способов.

|

|

|

Основными способами укрепления оснований резервуаров являются: замена грунта (лёссовидные грунты, торфяники, грунты при мощности залегания не более 3 м); уплотнение просадочных грунтов тяжелыми трамбовками с последующей защитой от замачивания, силикатизация или смолизация грунтов путем нагнетания в грунт через систему инъекторов растворов силиката натрия или карбамидной смолы с соответствующими отвердителями, цементизация и битуминизация для переувлажненных песчаных или гравелистых грунтов, термическое закрепление грунта путем обжига массива через пробуренные скважины (для просадочных макропористых грунтов). Выбор способа закрепления грунта зависит от его вида, мощности залегания, конкретных условий площадки.

Крупноблочные, песчаные и глинистые грунты состоят из отдельных минеральных частиц (скелета грунта), между которыми имеются промежутки – поры, заполненные водой, воздухом или цементирующим веществом. Твердые частицы грунта имеют различную величину (от нескольких сантиметров до тысячных долей миллиметра) и различную форму (кубовидную, призмовидную или пластинчатую). Физические и механические свойства грунтов зависят от свойств составных частей и от их взаимодействия.

|

|

|

Плотность  – отношение массы частиц грунта, высушенных до полной потери влаги, к объему, занимаемому этими частицами.

– отношение массы частиц грунта, высушенных до полной потери влаги, к объему, занимаемому этими частицами.

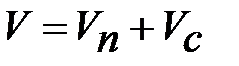

Пористость грунта n – доля объема пустот  в общем объеме грунта (

в общем объеме грунта ( где

где  — объем твердых частиц (скелета) грунта)

— объем твердых частиц (скелета) грунта)

(7.1)

(7.1)

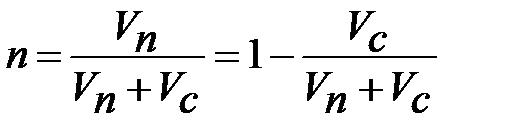

Коэффициент пористости грунта  – отношение объема пор к объему твердых частиц, т. е.

– отношение объема пор к объему твердых частиц, т. е.

. (7.2)

. (7.2)

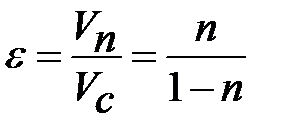

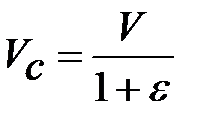

Откуда

. (7.3)

. (7.3)

Угол естественного откоса – наибольшее значение угла, который с горизонтальной плоскостью образует поверхность грунта, отсыпанного без толчков и сотрясений. Угол естественного откоса (угол внутреннего трения грунта) характеризует сопротивление грунта сдвигу.

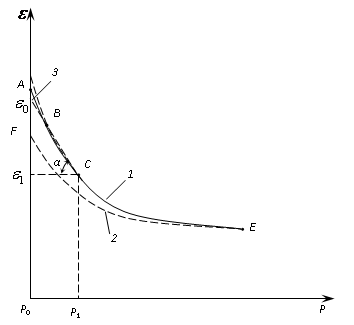

Сжимаемость грунтов. По мере изменения нагрузки на грунт будет меняться и величина коэффициента пористости. Кривая  , отражающая зависимость между деформацией и нагрузкой, называется компрессионной кривой.

, отражающая зависимость между деформацией и нагрузкой, называется компрессионной кривой.

На рис. 3.35 изображена характерная компрессионная кривая наиболее часто встречающихся грунтов. На этой кривой можно выделить участок АВ, отражающий естественное уплотнение грунта, которое он приобрел в условиях природного залегания. Следовательно,  - коэффициент пористости до приложения внешней нагрузки. При нагрузке, большей природного давления, деформация начинает увеличиваться быстрее, чем и объясняется перегиб в точке В. Для образца грунта с нарушенной структурой участок АВ отсутствует. Кривая разгрузки не совпадает с кривой нагрузки, а проходит ниже ее. В небольшом начальном промежутке кривой до давления

- коэффициент пористости до приложения внешней нагрузки. При нагрузке, большей природного давления, деформация начинает увеличиваться быстрее, чем и объясняется перегиб в точке В. Для образца грунта с нарушенной структурой участок АВ отсутствует. Кривая разгрузки не совпадает с кривой нагрузки, а проходит ниже ее. В небольшом начальном промежутке кривой до давления  кривую можно заменить прямой ВС. Тогда в пределах этого участка зависимость между коэффициентом пористости

кривую можно заменить прямой ВС. Тогда в пределах этого участка зависимость между коэффициентом пористости  и давлением

и давлением  выразится уравнением

выразится уравнением

(7.4)

(7.4)

где: а – коэффициент уплотнения грунта в данном интервале изменения нагрузки.

Рисунок 1.0. Компрессионная кривая грунта: 1 – кривая нагрузки; 2 –кривая разгрузки; 3 – прямолинейный участок.

На начальном прямом участке компрессионной кривой можно принять, что деформация прямо пропорциональна нагрузке, следовательно, относительное укорочение элемента грунта можно вычислить, пользуясь известными формулами обобщенного закона Гука.

2015-07-14

2015-07-14 1225

1225