Сейсмические явления (землетрясения) – особый вид движения земной коры. Они выражаются в волновых упругих колебаниях и вызывают деформации земной коры. По происхождению землетрясения могут быть четырех видов:

1. Тектонические. Происходят в связи с тектоническими движениями земной коры. Это основной вид землетрясений, так как их воздействие распространяется на громадные площади и вызывают разрушительные последствия.

2. Денудационные. Связаны с горными обвалами, кастовыми провалами, взрывами бомб в грунте, а также с динамикой обусловленной производством различных работ. Денудационные землетрясения вызываются толчками малой мощности и захватывают небольшие территории.

3. Вулканические. Вызваны вулканической деятельностью, взрывом магматических газов, интенсивность вулканических землетрясений значительно больше денудационных, они распространяются на значительно не больших территориях.

4. Техногенные или инженерные. Возникают в результате инженерной деятельности человека – ядерные испытания, взрывы, быстрое заполнение ущелий водой при создании глубоких водохранилищ.

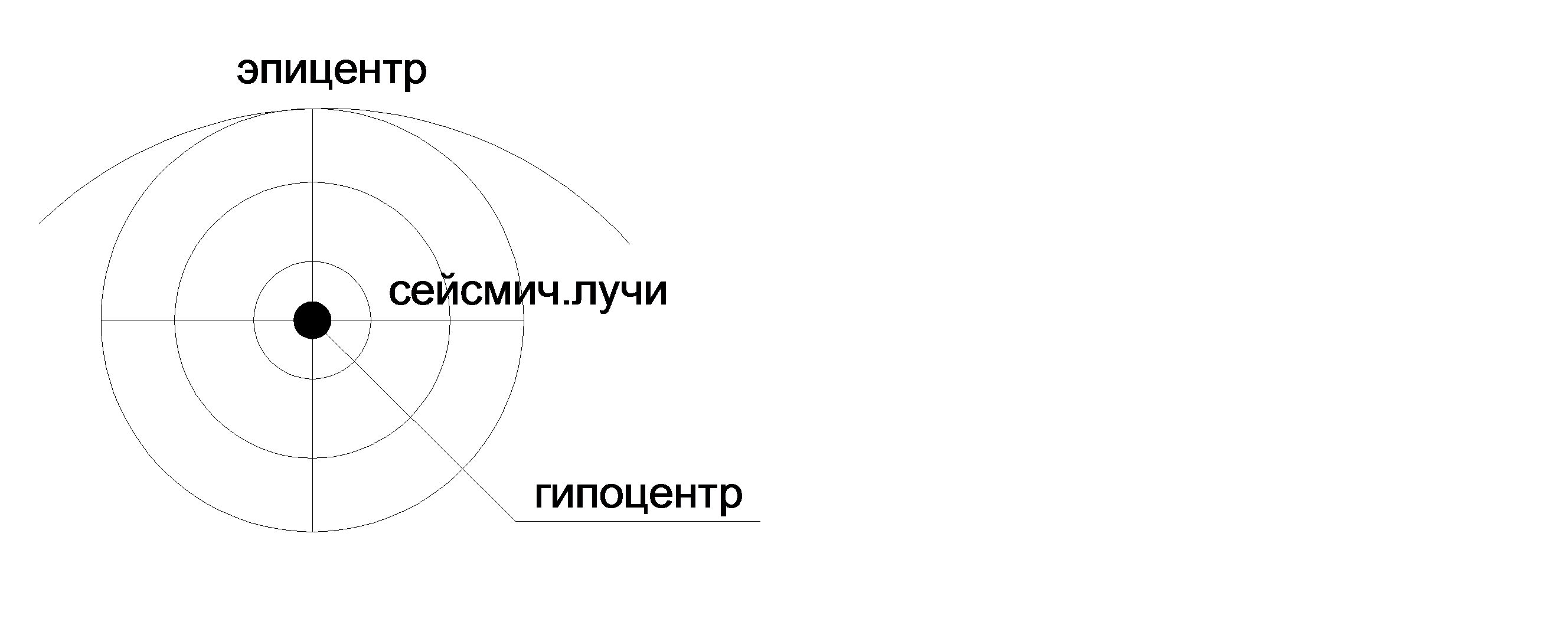

В недрах земли всегда можно установить гипоцентр, т.е. очаг в котором произошел разрыв вызывающий землетрясения. Глубина залегания гипоцентров различна и может достигать 700 км. В зависимости от глубины залегания три типа:

1. Поверхностные. Глубина гипоцентра до 50 км.

2. Промежуточные. От 50 до 300 км.

3. Глубинные. Более 300 км.

Если через гипоцентр провести земной радиус то точку пересечения этого радиуса с земной поверхностью называют эпицентром землетрясения, т.е. проекцию землетрясения на земную поверхность.

Землетрясения значительно осложняют строительство, вызывая необходимость применения специальных антисейсмических к-ий зданий и сооружений. В пределах территории нашей страны выделяются несколько районов высокой интенсивности землетрямения:

Землетрясения значительно осложняют строительство, вызывая необходимость применения специальных антисейсмических к-ий зданий и сооружений. В пределах территории нашей страны выделяются несколько районов высокой интенсивности землетрямения:

1. Пограничная область между азиатским материком и тихоокеанской впадиной (Камчатка, Курильские и Японские острова).

2. Пояс альпийских горноскладчатых районов (Карпаты, Крым, Кавказ, Памир).

3. Некоторые платформенные участки, испытывающие интенсивные тектонические движения (Прибайкалье, Тянь-Шань, Алтай).

Если эпицентр землетрясений расположен на дне морей и океанов, возникает моретрясение с образованием мощных волн (десятки метров) – цунами.

Формы сейсмических проявлений весьма разнообразны. Оползни и обвалы возникающие при землетрясениях не редко имеют огромные размеры. Под массой обрушившейся земли гибнут целые селения. В следствии освобождения энергии в гипоцентре землетрясения создается давление на окружающие горные породы. Это давление вызывает два вида колебаний:

1. Поперечные (сдвиговые, перпендикулярные продольным) сейсмические волны, проходят только через твердую среду, обладающую упругостью формы, через жидкую и газообразную не проходят.

2. Продольные (сжатия и растяжения) распространяются во всех трех фазах.

Скорость продольных волн в 1,7 раза больше поперечных. Силу землетрясений оценивают в баллах. В нашей стране принята 12 бальная шкала. При силах землетрясений от 1 до 6 баллов обычные сооружения устойчивы, поэтому районирование территорий с сейсмическими воздействиями проведено от 7 до 12 баллов. Для расчетов силовых воздействий, оказываемых землетрясениями используют понятие сейсмического ускорения и коэф-та сейсмичности.

Сейсмическим ускорением называется величина определяемая по следующей формуле:  2/Т2

2/Т2

А – амплитуда колебаний поверхностных слоев земли, измеряемая сейсмографами,

Т – период колебаний сейсмической волны по показаниям сейсмографа

Коэффициентом сейсмичности Кs называется отношение сейсмического ускорения к ускорению силы тяжести: Кs=α/g.

Величину коэф-та сейсмичности по СНиПу сравнивают с бальностью следующим образом.

| Расчетная сейсмичность – балл. | |||

| Коэф-т сейсмичности | 0,025 | 0,05 | 0,1 |

Проверку того или иного сооружении на сейсмичность можно выполнить использую сейсмические карты. Сооружения при землетрясениях может оказаться поврежденным или даже разрушенным в результате:

1. Нарушения устойчивости его основания

2. Из-за воздействия на само сооружения сейсмических инерционных сил

3. Возможного возникновения резонанса

Устойчивость основания в рассматриваемых условиях может нарушаться при воздействии сооружений на толщу водонасыщенных песков. Величина инерционных сейсмических сил определяется по следующей формуле: Sik=QkXksXβiXηik

Действие инерционной сейсмической силы принимают статический и дальнейший расчет ведут по правилам статики: Sik=+-ksXQk

Двойной знак указывает на различную направленность действия инерционной силы (вперед назад, вверх вниз). Величину сейсмической инерционной силы можно выразить через массу тела и ускорения: Sik=αXm

Давление не связного грунта на подпорные стенки с учетом сейсмического воздействия определяем по следующим формулам: gc=[1+kstg(45+φ/2)]P; gc*=[1-kstg(45-φ/2)]P*

Устойчивость водонасыщенных песков нарушается при динамическом воздействии на них. При сотрясении песка с ускорением колебательного движения выше некоторого критического значения αкр в нем появляется тенденция к уплотнению. При уплотнении песка объем пор заполненных водой уменьшается. Избыточное для новой плотности песка количество поровой воды устремляется вверх. В результате на поверхности образуется слой воды.

Оползни.

Сущность и значение оползневых явлений. Классификация оползней. Природа оползневых явлений. Различные формы оползневых проявлений. Противооползневые мероприятия.

Оползень – смещение земляных масс по склону под влиянием силы тяжести. Оползни происходят в том случае, когда возникающие в массе грунта, вблизи откосов сдвигающие напряжения оказываются выше напряжений, которым может противостоять грунт. При этом перемещаются и здания построенные на этих откосах, происходит перекос конструкций, осадка сооружений, а нередко и их разрушение.

Развиваются оползни на склонах гор в долинах рек, оврагах, берегов озер и морей, искусственных выемок и насыпей. Главными факторами способствующими сдвигу масс с откосов являются:

1. Процессы выветривания

2. Воды водотоков и водоемов омывающих склоны

3. Атмосферные и подземные воды

4. Хозяйственная деятельность человека

5. Сейсмические явления

Процессы выветривания превращают скальные породы, слагающие склон, в нескальные. Поверхностные воды морей, озер, рек соприкасающиеся с подошвой склона подмывают его. В результате подмыва в подошвенной части образуется скважина над которой нависает откос. Деятельность подземных вод при нарушении устойчивости склонов многообразна. Протекая в подошвенных слоях потоп подземных вод может стать причиной растворения и выноса частиц приподошвенного слоя, который становится рыхлым и сжимается под весом вышележащих слоев грунта. Хозяйственная деятельность человека влияет на образование оползней. Сейсмические явления сопровождаются воздействием на склоны инерционных сил и понижением сопротивляемости сдвигу пород.

Вопрос об устойчивости и деформации сооружений возведенных на любых толщах в сейсмических районах приобретает значение лишь тогда, когда в период возведения сооружений сухая песчаная толща подвергается затоплению. Уплотнение песков является наиболее простым способом обеспечения сейсмической устойчивости. Уплотнение песка при этом можно проводить методом штыкования толщи мощными стержнями.

Основные виды оползней:

1. Оползень вращения

Развиваются в однородном массиве грунта, когда его массы смещаются по поверхности близкой к дуге окружности. Такое оползание соответствует вращению сдвигающей массы грунта относительно некоторого центра вращения. Иногда оползень вращения захватывает подстилающие слои слабого грунта.

Развиваются в однородном массиве грунта, когда его массы смещаются по поверхности близкой к дуге окружности. Такое оползание соответствует вращению сдвигающей массы грунта относительно некоторого центра вращения. Иногда оползень вращения захватывает подстилающие слои слабого грунта.

2. Оползень скольжения по подстилающим породам.

Масса поверхностного слоя грунта сползает по склону подстилающих горных пород, иногда движение происходит по ломаной поверхности скольжения.

Масса поверхностного слоя грунта сползает по склону подстилающих горных пород, иногда движение происходит по ломаной поверхности скольжения.

3. Оползень вязкопластичного течения.

Эти оползни связаны с развитием деформаций ползучести в глинах и суглинках, которые находятся в текучем или текуче-пластичном состоянии (сезонное промерзание и оттаивание грунтов, набухание их при увлажнении, осадка при высыхании).

Эти оползни связаны с развитием деформаций ползучести в глинах и суглинках, которые находятся в текучем или текуче-пластичном состоянии (сезонное промерзание и оттаивание грунтов, набухание их при увлажнении, осадка при высыхании).

4. Оползень выдавливания и обрушения.

Наблюдаются при очень крутых откосах. Развиваются в следствии потери устойчивости грунтов, которая сопровождается выдавливанием слабого грунта из основания откоса и отколу части массива грунта, т.е. его обрушения.

Наблюдаются при очень крутых откосах. Развиваются в следствии потери устойчивости грунтов, которая сопровождается выдавливанием слабого грунта из основания откоса и отколу части массива грунта, т.е. его обрушения.

5. Сложный оползень.

Оползень включающий в себя несколько видов оползней, либо оползень разжижения.

Активные мероприятия по борьбе с оползнями направлены на то, чтобы исключить действие условий вызывающих эти оползни. Для того чтобы исключить медленное течение грунта в откосах их укрепляют насождая растительность. Противооползневые мероприятия многочисленны и многообразны. Главнейшие из них заключаются в осушении оползневых масс при помощи водоотводящих, перехватывающих и дренажных устройств (канавы, дренажи, водосборные штольни). Существенную роль играют всякого рода берегозащитные мероприятия против возможного подмыва склонов (отмостка, каменная наброска). Во многих случаях полезно срезать земляные массы активизирующие оползень. При выволах местного значения достаточно расчистить откос и сбросить вниз камни и скальные блоки находящиеся в неустойчивом положении. В более сложных условиях особенно эффективным может оказаться устройство улавливающих и одевающих стенок. В некоторых случаях целесообразно заанкеровать угрожающие падением каменные массивы металлическими глубинными анкерами. При сильной трещеноватости в помощь анкерам можно уложить проволочные сети при сильном разрушении скальных пород наиболее эффективной мерой борьбы с угрозой обвалом следует считать соответствующее уположению откоса. Это может быть полезным при развитии оползней по схеме обрушения со срезом и вращением. Кроме этого имеются следующие меры борьбы с оползнями:

1. Укрепление оползней ж/б шпильками.

2. Отсыпка контр банкетов.

3. Устройство подпорной стенки застенным дренажом у склона.

4. Устройство фильтрующего контр банкета у склона.

Пассивным противооползневым мероприятием следует считать строительство и возведение зданий, сооружений, дорог (по возможности в зонах свободных от оползневой угрозы).

Оползневый характер склона во многих случаях легко установить по визуальным признакам. К их числу относятся: характер самого склона, наличие на нем всякого рода бугров и срывов (оползневые цирки), а также искривление растительности (пьяный лес). Если степень устойчивости откосов затруднительно оценить по внешним признакам. Существенную помощь в анализе устойчивости могут оказать специальные расчеты:

1. Метод КЦПС(кругло-цилиндрических поверхностей скольжения)

2. ППС (плоских поверхностей скольжения)

3. Равноустойчивого откоса (Fp)

4. СоюзДорНИИ

Селевые потоки. Их характеристики. Карст и карстообразование. Условие строительства в карстовых районах. Особенности строительства на подрабатываемых территориях. Мероприятия по ликвидации карста.

Сели – это временные потоки образующиеся в оврагах, на склонах крутых гор и в долинах горных рек. Сели обогащаются твердым материалом, за счет продуктов выветривания литосферы, покрывающих горные склоны. Сели движутся с большой скоростью и легко переносят камни диаметром до трех метров. Влекут за собой огромное количество твердого материала, составляющего до 80% общего объема потока. По динамике различают два типа потока: 1. Водокаменные, насыщенные песком, гравием, галькой, валунно-глыбовыми материалами, характеризуются текучей жидкой консистенцией, имеют значительные скорости. 2. Структурные или связные вязко-текучей, грязекаменной консистенции, движение их медленное, селевая масса застывает как глинобетон, сохраняя структуру. Вырываясь из горного ущелья на равнину, сель быстро теряет скорость и расплывается по сравнительно большой площади в виде конуса выноса или сухой дельты. Отложение конусов выноса называется пролювиальными (пролювий). Плотность селей = от 1,5 до 1,6 т/м3. Сели не образуются когда в верховьях горных русел развиты высоко-стойкие к физическому выветриванию породы, а также в районах хорошо водопроницаемых пород (известняки), так как данные породы способны поглощать ливневые и талые воды.

Селеобразованию способствует вырубка леса и кустарников, выпос скота на гонных склонах. Меры борьбы с селевыми потоками является восстановление растительного покрова с мощной корневой системой, а также устройство перегораживающих стенок, устройство террас. Для предохранения от разрушения дорог устраивают бетонные лотки, по которым сель сбрасывается выше или ниже дороги. В селеугрожаемых долинах трассы магистральных путей необходимо проектировать на соответственно приподнятом уровне.

Химическое растворение горных пород вызывает в земной коре и на её поверхности совокупность физико-геологических явлений называемых карстом. Карстовые явления развиваются в области легкорастворимых пород, таких как известняки, гипсы, доломиты, каменная соль. По своему происхождению карстовые пустоты носят названия: 1. Соляной карст (соли). 2. Гипсовый карст (гипс). 3. Карбонатный карст (известняк). Форма карста на поверхности земли характеризуется самыми разнообразными очертаниями – канавками, бороздами, щелями глубиной от нескольких см до м. Самая характерная форма карстовых явлений – карстовые воронки. Наиболее крупные карстовые формы – котлованы и поля, шахты и пропасти, карстовые пещеры. Росту карстовых форм способствуют эрозионные процессы вызывающие обвалы и обрушение сводовых частей пещер, шахт и пропастей. Формирование крупных карстовых форм начинается с поступления воды в трещины массивных или слоистых пород, где движение воды размывает породы и вырабатывает свободные полости. Карст может быть трех стадий по своему развитию: 1. Молодой карст (трещины). 2. Зрелый или развивающийся (небольшие провалы). 3. Старческий или погребенный (опущение поверхностей). Для сооружений большой массы карстовый полости близкорасположенные к земной поверхности могут представлять реальную угрозу в связи с возможностью развития провальных явлений. Особые трудности возникают при расположении полокарстовых пещер ниже полотна дороги, так как в этих условиях трудно обеспечить соответствующие проектные уровни. В том случае когда невозможно разместить сооружение на другом месте или оно уже построено над карстовой полостью, её путем инъекции под давлением заполняют смесями обогащенными мелко и тонкозернистым песком, а затем цементо-глинистым раствором.

2015-08-21

2015-08-21 1089

1089