И. Рок

[ПРОБЛЕМА ВРОЖДЕННОГО И ПРИОБРЕТЕННОГО В ВОСПРИЯТИИ]1

Является ли константность размера врожденной или приобретенной?1

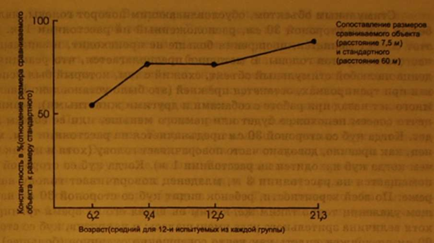

Доказательство, выявившее наличие константности размера у детей до одного года, сводит на нет некоторые эмпирические теории, согласно которым, например, процесс научения постепенен, накапливается годами как результат впечатлений от передвижения в окружающей среде, но это доказательство не в состоянии опровергнуть предположение о возможности научения еще в самом начале младенческой жизни. Оно также не исключает того, что в той или иной степени научение происходит и когда ребенок растет. Фактически некоторые исследователи даже думали, что получили доказательство зависимости развития константности от возраста. Иными словами, они обследовали детей различных возрастов и вычертили кривую зависимости степени константности размера от возраста. Согласно их данным, чем старше ребенок, тем сильнее у него тенденция к полной константности. На рис. 1 показаны результаты одного такого эксперимента по сравнению восприятия размера у детей в возрасте от 6 до 12 лет.

|

|

|

Рис. 1

Однако эти данные вызывают серьезные возражения. Мы уже знаем, что в исследованиях по константности различные указания могут привести к различным результатам. Считается, что указание сопоставить, исходя из объективного размера удаленного предмета (сопоставление объективного размера), будет вызывать полную константность3, указание сопоставить на основе воспринимаемого размера уменьшит полную константность, а указание сопоставить в соответствии со зрительным углом еще больше уменьшит полную константность. Действенность инструкций зависит от. того» доведены ли они до конца и как они поняты. Бели ребенок не совсем понял указания, или интерпретировал их не так, как это делал бы взрослый, или же ему было трудно выполнить их, то следовало бы предположить, что его утверждения будут отличаться от утверждений взрослого. Например, когда на большом удалении предмет кажется маленьким, взрослый мог бы реагировать в соответствии с указанием сопоставлять объективный размер, игнорируя кажущееся уменьшение размера, и рассуждать в соответствии с правилом, которое он считает верным; «Предметы на расстоянии выглядят маленькими, хотя на самом деле больше, чем кажутся». Ребенок вряд ли в состоянии проделать то же самое. Поэтому полученные результаты скорее могут зависеть от разницы в указаниях, нежели от разницы в восприятии.

Здесь уместно упомянуть одно недавнее и более однозначное по своим результатам исследование, фактически означающее, что восприятие 6—8-недельного младенца происходит в соответствии с объективным размером и не зависит от расстояния. Примененная методика была разработана Скиннером, использовалась им при проведении экспериментов с животными и, естественно, не связана с указаниями. Сначала младенец приучается к тому, что когда он поворачивает голову, то получает поощрение (поощрение или подкрепление состоит в том, что перед ним неожиданно появляется экспериментатор и, улыбаясь, говорит «ку-ку»). Любой незначительный поворот головы младенца включает записывающее устройство.

|

|

|

Стимульным объектом, обусловливающим поворот головы, является беды! куб со стороной 80 сл, расположенный на расстоянии 1 л. Затем этот объект меняется, поощрения больше не происходит, и записывается частота поворотов головы. В методике предполагается, что реакция младенца на любой стимульный объект, схожий с тем, который был использован при тренировках, останется прежней (это было установлено Павловым много лет назад при работе с собаками и другими животными); реакция на нечто совсем непохожее будет или немного меньше, или ее совсем не будет. Когда куб со стороной 30 см предъявляется на расстоянии 3 л, младенец, как правило, довольно часто поворачивает голову (хотя и не так часто, чем когда куб находится на расстоянии 1 м). Когда куб со стороной 90 см помещается на расстоянии 3 л, младенец поворачивает голову намного реже. По всей вероятности, ребенок видит куб со стороной 30 см на большем удалении точно таким же, каким он видел его во время тренировок, хотя величина зрительного угла уменьшалась; и напротив, куб со стороной 90 см он должен видеть как нечто совершенно отличное (большее), хотя фактически на расстоянии 3 л его зрительный угол такой же, как и на расстоянии 1 л (в случае с контрольным кубом). Поэтому ясно, что ребенок скорее реагирует на куб, который сохраняет константность размера, чем на куб, который сохраняет константность зрительного угла, б—8-недельные младенцы, по-видимому, проявляют константность размера.

Эти результаты неожиданны. Именно поэтому, а также из-за новизны примененного метода, вызывающего разные предположения относительно воспринимаемого сходства, прежде чем сделать окончательные выводы, этот эксперимент следовало бы повторить (вероятно, с использованием других критериев константности)[4].

Предположим, что эти результаты подтвердились, означает ли это, что константность размера является врожденной? Возможно, но не следует исключать роль зрительного опыта в течение первых недель жизни ребенка, даже если такой опыт по необходимости ограничен. В этом возрасте младенец не способен еще свободно передвигаться, но он двигает руками и наблюдает за ними. Кроме того, он видит приближающихся и удаляющихся людей.

Результаты другого эксперимента, проведенного на крысятах, ясно указывают на необходимость, по крайней мере для этого вида животных» предшествующего опыта, прежде чем при восприятии размера будет учитываться удаленность. В эксперименте крысы до 34-дневного возраста выращивались в полной темноте. В это время их учили различать размеры. Тренировки проводились в темном помещении. Крыса должна была научиться бежать по проходу к большему из двух светящихся кругов независимо от того, находился он справа или слева. Существенной особенностью этого опыта было то, что оба круга можно было видеть только с одного места, когда крыса находилась непосредственно за стеклянной перегородкой. Под тяжестью крысы рычаг на полу включал свет, и круги становились видимыми. Когда она меняла положение, круги становились невидимыми. Это означало, что как только крыса начинала двигаться по проходу, она кругов не видела. Следовательно, во время тренировок крыса не имела возможности видеть один и тот же предмет на различном расстоянии, т.е. не приобретала опыт. Такой опыт мог бы быть источником той константности размера, которая могла бы проявиться при решающем испытании.

|

|

|

Когда стеклянную перегородку приподнимали, крыса бежала либо к большому, либо к малому кругу и в случае правильного выбора поощрялась едой. Практически все крысы научались этому. В контрольном опыте, который также проводился в темноте, больший круг отодвигался к концу прохода так, что его зрительный угол был равен зрительному углу меньшего круга. Очевидно, такие признаки расстояния, как аккомодация, конвергенция, параллакс движения присущи и крысе. В этом случае животное выбирало наугад, а это указывает на отсутствие константности размера. Затем условия контрольного опыта несколько менялись: больший круг отодвигался на такое расстояние, что его зрительный угол был меньше, чем у маленького круга. В результате крысы выбирали меньший круг, поскольку его зрительный угол был теперь больше. Из этого ясно, что эти крысы действовали, основываясь исключительно на зрительном угле. Контрольная группа, выращенная при дневном свете и прошедшая такую же тренировку, в контрольном опыте выбирала больший круг. Это доказывает, что выращивание в темноте каким-то образом препятствует константному восприятию размера. Однако крысы, воспитывавшиеся в темноте, реагируют на глубину как таковую: если их помещали на узкий уступ с глубоким обрывом с одной стороны и неглубоким с другой, они избегали переходить на сторону с глубоким обрывом. Когда эту же экспериментальную группу животных поместили в клетки и в течение недели содержали в комнате с включенным светом, то при повторном контрольном испытании они обнаружили константность размера.

Итак, кажется очевидным, что появлению константности размера должен предшествовать некоторый зрительный опыт (по крайней мере, у крыс), и вполне допустимо, что такой опыт в сущности сводится к приближению и удалению объектов в окружающей среде. Таким путем животное обучается при оценке зрительного угла учитывать расстояние.

|

|

|

Другими словами, хотя крыса от рождения способна воспринимать расстояние, но при отсутствии опыта она при восприятии размера не может этим воспользоваться. Но процесс научения очень короток, может быть, даже меньше недели.

Следует иметь в виду и другую проблему. Приближаясь к предметам, или удаляясь от них, или видя, как они приближаются или удаляются, животное может научиться учитывать, что удаленные предметы больше, чем они кажутся. Но почему это знание влияет на то, какими они выглядят? В психологии восприятия существует множество примеров, когда знание о действительном состоянии дел никак не влияет на то, что воспринимается, например, на большинство оптических иллюзий никак не влияет знание того, что они иллюзии. Поэтому если прошлый опыт может играть роль, изменяя восприятие предметов, то необходима теория, которая объясняет, как такой опыт может повлиять на переработку информации о стимуле таким образом, что это приведет к изменению восприятия.

Одна теория заслуживает особого внимания. В том случае, когда изменения ретинального изображения вызваны собственным движением организма, есть основания предполагать, что это изменение не воспринимается как внешнее событие. Например, изменения в локализации изображения вещей при нашем движении в неподвижной среде не вызывают впечатления передвижения этих предметов. Это явление носит название константности положения. По всей вероятности, ретинальные изменения не принимаются в расчет из-за поступающей в мозг информации о том, что эти изменения вызваны движением наблюдателя, т.е. ретинальные изменения скорее приписываются движению наблюдателя, чем движению объекта. По той же самой причине увеличение или уменьшение размера ретинального изображения объектов при нашем приближении или удалении от них могло бы не учитываться, поскольку вполне возможна информация, что ретинальные изменения вызваны нашим передвижением[5]. Если же ретинальные изменения не учитываются, то нам не будет казаться, будто объект меняет свои размеры. Сам принцип игнорирования информации может быть врожденным.

В обстоятельствах, когда наблюдатель неподвижен, а предмет приближается или удаляется от него, также возможно, что константность размера определяется врожденными механизмами. Увеличение и сокращение изображения предмета неоднозначно именно потому, что могло бы означать или то, что объект меняет свои размеры, или то, что изменяется его расстояние до наблюдателя. Теперь уже доказано, что в первые недели своей жизни младенцы реагируют на такого рода стимульные изменения так, как если бы они воспринимали изменяющееся расстояние. Следовательно, вполне допустимо, что при таком типе движения младенцы воспринимают объект как не меняющий свой размер, потому что стимульные изменения объясняются при восприятии как изменения в расстоянии. Если это так, то константность размера следовало бы трактовать как проявление предпочтения со стороны перцептивной системы.

Эти данные означают, что константности размера, если наблюдатель или объект движутся вперед или назад, не нужно учиться. Но тогда нужно объяснить константность размера в тех случаях, когда наблюдатель не меняет положения, как в уже описанных экспериментах с младенцами и крысятами. Можно доказывать, что опыт, полученный в условиях, когда организм или объект находится в движении и константность преобладает, в процессе научения переносится на условия, когда организм или предмет стационарен. Если это так, то остается выяснить природу процесса научения. Основное, что необходимо проанализировать, — это то, что константность размера как факт восприятия считается для этих условий движения врожденной, и поэтому проблема объяснения константности в статических условиях сводится к объяснению того, Как константность передается. Если же константность есть дело чистого научения, то необходимо объяснить, как может меняться восприятие только потому, что появляются знания о неизменяющемся размере объектов. <...>

Восприятие формы: врожденное иди приобретенное?

Прямые доказательства

Чаще всего для доказательства гипотезы о приобретенности восприятия формы ссылаются на данные о восстановлении зрения у пациентов, которые родились слепыми из-за врожденной катаракты. Катаракта представляет собой помутнение хрусталика; зрение восстанавливается удалением всего хрусталика или его помутневшей части. В принципе это идеальный естественный эксперимент, так как в качестве испытуемого мы имеем человека, владеющего членораздельной речью, не обладающего никаким зрительным опытом и способного рассказать нам о том, что он воспринимает. Если такой испытуемый воспринимает в основном точно так же, как и нормально видящий человек, то ясно, что прошлый опыт не может быть детерминантом восприятия. Но если бы его восприятие оказалось неорганизованным или организованным совсем не так, как у нормально видящего человека, то это, по-видимому, будет означать, что восприятию мы должны учиться. Большинство данных о таких медицинских случаях врожденной слепоты, кажется, в основном подтверждают эмпирическую гипотезу. Утверждалось, что эти пациенты сразу после восстановления зрения не способны отличить одну форму от другой, для этого необходим длительный процесс научения.

Эти данные, однако, обладают серьезными недостатками. Условия наблюдений и прошедшее после операции время не описывались соответствующий образом; степень сохранности зрения до операции была в зависимости от случая различной; в некоторых случаях пациентами были маленькие дети, сообщения которых трудно оценить; неизвестно, использовалась ли соответствующая корректирующая оптика и была ли она адекватной. Более того, после операции пациенты сталкивались с незнакомым новым миром, и исследователь (обычно сям хирург) часто не знал, какие задавать вопросы или какие предъявлять тесты, чтобы выявить впечатления испытуемого. В одном случае, например, пациентка «испытывала серьезные трудности, пытаясь описать свои ощущения таким образом, чтобы передать сколь-нибудь ясное представление о них другому». Многие из этих данных поэтому неубедительны... Складывается впечатление, что в этих исследованиях никак не различались процессы восприятия и интерпретации. В XVIII я XIX вв. (когда и проводилась большая часть описанных работ) проблема ставилась исследователями следующим образом: сможет ли слепой, который отличает сферу от куба с помощью осязания, идентифицировать эти формы зрительно в тот момент, когда он начинает видеть? Наблюдения над пациентами с только что возвращенным зрением, по-видимому, показали, что не сможет. Однако для такого вывода нет никаких оснований. Пациент, может быть, и видит сферу и куб как различные формы, но не знает их названия до тех пор, пока ему не будет дана возможность их ощупать. Более того, даже если бы ему говорилось, что есть что, и он мог бы запомнить эту информацию, при дальнейшем обучении она могла бы потребоваться для правильной идентификации, но не для перцептивного различения.

В некоторых из описанных случаев ясно, что зрительное поле такого пациента состоит не из неразличимых, неясных очертаний, а из форм и контуров, которые могли бы восприниматься, но, разумеется, не могли быть названы. Часто в описании конкретного случая говорится о пациенте, который смотрит на какой-нибудь предмет и спрашивает: «Что это такое?» Один из пациентов с высокой степенью развития интеллекта был по сути дела способен при первом же предъявлении идентифицировать мяч как нечто круглое, а игрушечный деревянный блок — как нечто прямоугольное. В одном из более недавних случаев сообщение пациента также наводит на мысль, что пациент мог видеть объекты, но был не в состоянии идентифицировать их. Поэтому наблюдения над пациентами, только что обретшими зрение, никак не могут считаться подтверждающими эмпиристскую теорию восприятия формы.

Другой прямой подход к проблеме роли опыта в восприятии формы связан с экспериментами с младенцами или животными. При этом либо выявляется природа их восприятия сразу или вскоре после рождения, либо анализируются последствия, которые имеет для их восприятия лишение возможности видеть от рождения до момента тестирования. Поскольку животные и младенцы не разговаривают, приходится на основании их поведения делать выводы о том, что они воспринимают. При работе с животными обычно используется методика, при которой животное научают различать две формы, выбор одной из которых всегда подкрепляется. Так как такое научение невозможно, если различия между формами не воспринимаются, то успешное научение означает восприятие формы. Поскольку к тому же предполагается, что для многих видов животных способность научиться решению такой задачи и адекватно вы- полнить ее требует определенного уровня развития, этот эксперимент проводится лишь тогда, когда животное становится достаточно взрослым. Поэтому животных лишали возможности видеть до момента проведения эксперимента. К сожалению, это ведет к известным трудностям в интерпретации результатов.

Однако вполне вероятно, что животное имеет определенные врожденные предпочтения и отвращения по отношению к различным зрительным стимулам и соответствующее поведение может проявляться с рождения. Если есть такое поведение, то должно быть и восприятие формы. Мы уже рассматривали такого рода доказательства, хотя и не в связи с восприятием формы. Так, врожденная способность восприятия удаленности животными многих видов могла бы проявиться в ситуации зрительного обрыва благодаря врожденному страху перед падением с высоты.

В исследованиях свойств стимулов, которые вызывают различные инстинктивные реакции, было установлено, что одним из таких свойств является форма. Так, например, на следующее утро после вылупливания птенцы морской чайки лучше реагируют на модель клюва родителей, если эта модель удлинена, направлена вниз и имеет на конце выступ.

Используя этот же метод, один из исследователей установил, что вылупившиеся цыплята могут достаточно хорошо различать определенные формы, поскольку вскоре после появления на свет они начинают клевать на земле маленькие предметы. Цыплят после вылупливания до момента проведения эксперимента держали в совершенно темном помещении (от 1 до 3 дней). На время эксперимента цыплят помещали в ящик, на стене которого были прикреплены небольшие трехмерные объекты разной формы, покрытые прозрачным пластиком. Когда цыпленок клевал фигуру, происходило замыкание чувствительного микропереключателя, и клевок таким образом регистрировался. В одном из экспериментов было четыре различные фигуры: сфера, эллипсоид, пирамида, звезда. Число поклевок этих фигур 100 цыплятами составило 24346 для сферы, 28122 для эллипсоида, 2492 для пирамиды и 2076 для звезды. Еще один эксперимент позволил установить, что предпочтение круглых и эллипсоидных фигур не было основано на возможных различиях в размере между ними и другими фигурами. Таким образом, ясно, что существует сильное предпочтение округлых форм. По-видимому, трудно избежать вывода, что недавно вылупившиеся и не имеющие предыдущего опыта цыплята воспринимают форму

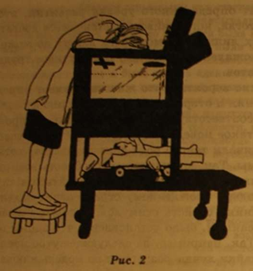

Методика предпочтения использовалась также в опытах с детенышами обезьян и младенцами. Несколько лет назад была разработана методика исследования наличия у младенцев восприятия цвета. Она заключалась в регистрации того, на какую из помещенных над его головой Цветных пластин чаще всего смотрит младенец. Эта методика была использована затем для выяснения того, будут ли младенцы предпочитать рассматривать одну конфигурацию, а не другую. Если младенцы обнаруживают предпочтение, то из этого следует, что они должны воспринимать различия, а значит, воспринимать форму. Экспериментатор видит глаза младенца через небольшое отверстие, как его показано на рис. 2, и отмечает, куда смотрит младенец. Направление взгляда определяется по тому, что отражается от центральной зрачковой области поверхности глаза. Через отверстие можно снять фильм и позднее проанализировать движения глаз по кинопленке.

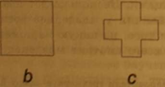

Уже в первую неделю жизни у младенцев явно имеются предпочтения, и эти предпочтения со временем меняются. Младенец обычно смотрит на сложную конфигурацию, предпочитая ее менее сложной. Однако эти исследования почти не содержат данных по предпочтению формы, т.е. по предпочтению одной формы другой. Так, например, в рис. 3 а предпочитается b. но нет предпочтения между e и d. Внешние очертания а и b одинаковы, они отличаются лишь внутренней конфигурацией. Эта методика использовалась в опытах с новорожденным и, причем применялся более точный анализ того, на что в данной конфигурации предпочитает смотреть ребенок. Так, новорожденный будет предпочитать смотреть на треугольник, а не на однородное поле, и делает он это, почти не меняя положения глаз. Кроме того, обнаруживается тенденция смотреть на определенные части фигуры, такие, как вершины угла. Тем не менее не ясно, что означают эти данные. Предпочтение сложных фигур или даже определенных частей фигуры не обязательно доказывает, что имеет место восприятие организованной формы или что формы выглядят для младенца такими же, как и для нас. Вполне возможно, что движения глаз определяются максимальными различиями в стимуляции, а не перцептивной организацией этой стимуляции. Только явное предпочтение среди форм равной сложности при равенстве других физических признаков, таких, как яркость, могло бы свидетельствовать о присутствии восприятия формы.

Большинство данных, полученных в экспериментах с животными, выращенными в темноте или в условиях отсутствия структурированной зрительной стимуляции, похоже, свидетельствует о нарушении восприятия формы. Эти результаты приводились в качестве подтверждения правильности позиции эмпиристов. В самых ранних экспериментах такого типа животные выращивались в полной темноте. Например, в одной из работ шимпанзе прежде, чем проводилось тестирование, содержались в темноте от 7 до 16 мес. Очевидно, что зрительное восприятие этих животных было недостаточным, они плохо различали объекты, а многие обычные зрительные рефлексы у них отсутствовали. Впоследствии, однако, детальная проверка позволила установить наличие в зрительной системе этих животных клеточных изменений, известных под названием оптическая атрофия. Очевидно, световое раздражение необходимо для нормального созревания и функционирования зрительной нервной системы. Поэтому в последующих экспериментах животные находились не в темноте, а на свету, но без структурированной зрительной стимуляции. Этого можно легко добиться, или с самого рождения выращивая животных с пластиковыми, рассеивающими свет пластинками на глазах, или выращивая животных в темноте, ежедневно освещая их, когда их глаза закрыты такими пластинками. <...>

Возможно, зрение вначале обучается осязанием, но позднее в результате многих лет независимого зрительного опыта это взаимоотношение обращается, и зрение начинает доминировать. Этот вопрос недавно исследовался на младенцах в возрасте от 7 дней и старше[6]. В одном случае предъявлялся зрительный объект, и экспериментаторы внимательно следили за тенденцией к схватыванию предмета, точно так же как и за характером самого схватывания. Было обнаружено, что все исследовавшиеся младенцы, предвосхищая схватывание, придавали своим пальцам форму, адекватную форме и размерам предмета. В другом случае предмет помещался в руку младенца, когда ни рука, ни предмет не были видны. При этом не было примеров, когда пальцам в ответ на прямой физический контакт придавалась подходящая форма, такой контакт также никогда не вел к попыткам посмотреть на предмет, по крайней мере у самых маленьких детей. В третьем случае младенцы рассматривали два поляризованных изображения объекта через соответствующие поляризующие фильтры, что вело к восприятию стереоизображения объекта, расположенного между головой младенца и экраном, где в действительности, конечно, ничего не было. Младенцы старались схватить этот объект и обнаруживали признаки беспокойства, когда им это не удавалось. В другом эксперименте стереообраз выглядел похожим не на телесный предмет с определенной достаточно твердой поверхностью, а на нечто текучее. Это привело к возникновению другого типа поведения руки: младенец двигал руку к объекту, но останавливался перед ним с раскрытыми пальцами, которые он и не пытался сомкнуть.

Это исследование показывает, что совсем маленькие дети руководствуются в своих первых исследовательских действиях исключительно зрительной информацией, так что даже ощущение объекта как телесной, осязаемой вещи не кажется, как считали столь многие, результатом обучения зрения осязанием. Соответствующая подготовка пальцев перед контактом говорит о возможности правильного восприятия формы на основе одного только зрения. Напротив, раннее поведение младенцев не кажется управляемым на основе чисто тактильной информации.

Из этих работ можно сделать вывод, что в действительности <...> ребенок учится тактильной оценке величины и формы предметов благодаря получаемой одновременно зрительной информации. Другими словами, когда ребенок схватывает предмет, положение пальцев по отношению Друг к другу и к руке как целому отражается в проприоцептивной информации, идущей в мозг. Размер и формы, которые начинает означать этот комплекс сигналов, вполне могут быть результатом его ассоциирования с одновременно поставляемыми зрением сведениями. В этом, разумеется, и состояло значение описанных выше экспериментов по адаптации. Поэтому можно было бы сказать, что становление восприятия размера и формы посредством осязания осуществляется благодаря процессу визуализации, по крайней мере, у тех, кто не был рожден слепым.

2015-08-13

2015-08-13 505

505