ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: ИССЛЕДОВАНИЕ НА ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

В ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИCЛИТЕЛЪНОЙ СЕТИ

Цель работы: изучение особенностей построения моделей информационных процессов и их компьютерной реализации с использованием языка GPSS; исследование вероятностно-временных характеристик процесса функционирования сети передачи данных (СПД) методом имитационного моделирования.

Объектом исследования в данной работе является СПД, осуществляющая передачу пакетов между узлами коммутации информационно-вычислительной сети (ИВС).

Данные - это факты и(или) понятия, описанные на формализованном виде. В ИВС различают пользовательские (информационные) и управляющие (служебные) данные. Пользовательские данные - это данные, вводимые пользователями в ИВС или получаемые ими из сети. Управляющие данные - это данные, используемые для управления работой ИВС.

Сеть представляет собой совокупность средств передачи и распределения данных. Выделяют магистральную (базовую) и терминальную (абонентскую) части ИВС. Магистральная часть ИВС служит для передачи данных между вычислительными комплексами, ресурсы которых доступны для пользователей сети, и включает узлы коммутации (УК) и соединяющие их каналы связи (КС). Узел коммутации выполняет функции маршрутизации, передачи и коммутации данных и имеет для этого соответствующие аппаратно-программные средства. Канал связи представляет собой совокупность технических средств и среды распространения, которая обеспечивает доставку данных в требуемую точку сети.

|

|

|

Терминальная часть ИВС используется для подключения непосредственно либо через концентраторы нагрузки абонентских пунктов и терминалов пользователей. Концентратор - устройство, обеспечивающее сопряжение входных низкоскоростных каналов связи с выходным высокоскоростным каналом связи. Абонентские пункты оборудуются аппаратурой передачи данных и устройствами ввода-вывода, т. е. терминалами, с помощью которых пользователи могут осуществлять доступ к вычислительным ресурсам и базам данных сети. Обычно терминалы группируются и подсоединяются к терминальной сети. В качестве терминалов могут быть использованы как простейшие устройства ввода-вывода (телетайпы, дисплеи и т.п.), так и персональные (интеллектуальные) терминалы.

В рассматриваемой ИВС реализован режим коммутации пакетов, представляющий такой способ передачи, при котором данные из сообщений пользователей разбиваются на отдельные пакеты. Маршруты передачи пакетов в сети от источника к получателю определяются в каждом УК, куда они поступают. Под сообщениями понимается конечная последовательность символов, имеющая смысловое содержание. Пакет - это блок данных с заголовком, представленный в установленном формате и имеющий ограниченную максимальную длину. Обычно в ИВС используются пакеты постоянной длины, содержащие от 500 до 2000 двоичных знаков (бит). Отметим, что ИВС с коммутацией пакетов обладают высокой эффективностью благодаря возможности быстрой перестройки путей передачи данных (маршрутизации) при возникновении перегрузок и повреждении элементов ИВС. Эффективность различных вариантов построения ИВС и ее фрагментов оценивается средними временами доставки данных пользователям и вероятностями отказа в установлении в данный момент времени требуемого пользователю соединения. Совокупность таких показателей для оценки эффективности процесса функционирования ИВС принято называть ее вероятностно-временными характеристиками.

|

|

|

Для упрощения объекта моделирования (в данном случае из-за необходимости упрощения учебного примера с точки зрения его обозримости и, что особенно важно, уменьшения машинных затрат на его реализацию) рассмотрим фрагмент ИВС, представляющий процесс взаимодействия двух соседних УК сети, которые обозначим УКl и УК2 (рис.3). Эти узлы соединены между собой дуплексным дискретным каналом связи (ДКС), позволяющим одновременно передавать данные во встречных направлениях, т. е. имеется два автономных однонаправленных ДКС: Кl и К2 (рис.3).

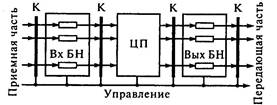

Структурная схема варианта одного УК представлена на рис.1, где ВхБН и ВыхБН - входные и выходные буферные накопители соответственно; К - коммутаторы; ЦП - центральный процессор. Данный УК функционирует следующим образом. После поступления пакета из одного из входных КС (каналов связи в приемной части) узла он помещается в ВхБН. Затем ЦП на основании заголовка пакета и хранимой в УК маршрутной таблицы определяет требуемое направление дальнейшей передачи пакета и помещает его в соответствующий ВыхБН для последующей передачи по выходному КС.

Рис. 1. Структурная схема варианта узла коммутации пакетов.

Структурная схема варианта ДКС с решающей обратной связью показана на рис.2, где КУ и ДКУ - соответственно кодирующее и декодирующее устройства; УУК - устройство управления каналом; КА - каналообразующая аппаратура.

Рис. 2. Структурная схема варианта дискретного канала связи

На передающей стороне пакет из ВыхБН узла коммутации попадает в КУ, где производится кодирование, т. е. внесение избыточности, необходимой для обеспечения помехоустойчивой передачи по КС. Согласование с конкретной средой распространения реализуется КА (например, организация коротковолнового радиоканала через спутник - ретранслятор для СПД или оптического канала с использованием световода для локальной СПД). На приемной стороне из КА пакет попадает в ДКУ, которое настроено на обнаружение или исправление ошибок. Все функции управления КУ, ДКУ (в том числе и принятие решений о необходимости повторного переспроса копии пакета с передающего УК) и взаимодействия с центральной частью узла реализуется УКК, которое является либо автономным, либо представляет собой часть процессов, выполняемых ЦПузла.

Процесс функционирования СПД заключается в следующем. Необходимо передать пакеты либо в выходную линию 3, либо в выходную линию 4. Каждый канал передает информацию только в одном направлении.

Пакеты данных поступают в исследуемый узел коммутации (например, на вход1 в приемный накопитель H4) по линии связи. Считается, что интервалы между моментами поступления распределены по экспоненциальному закону. После обработки в центральном процессоре первого узла они поступают либо в линию 3 (при этом формируется подтверждение приема), либо в выходной накопитель H1. Далее в порядке очереди копия пакета передается по дискретному канaлy связи K1 и поступает во входной накопитель второго узла H2. После обработки в центральном процессоре второго узла пакет данных передается в выходную линию (4) и формируется подтверждение приема, которое в виде короткого пакета поступает в выходной накопитель для передачи в исходный узел. После приема подтверждения в исходном узле осуществляется уничтожение пакета и подтверждения. Аналогично передаются пакеты с входа 2.

|

|

|

2015-08-21

2015-08-21 371

371