| № пп. | Наименование | Аудитория |

| 1. | Словари, сборники задач и упражнений, раздаточный материал | Кабинет русского языка (аудитория №7) |

| 2. | Материалы по этнографии | Этнографический кабинет (аудитория № 9) |

| 3. | Аудио-, видеоаппаратура, 10 компьютеров (тесты для текущего и промежуточного контроля) | Компьютерный класс (аудитория № 10) |

| 4. | 10 компьютеров (тесты для текущего и промежуточного контроля) | Компьютерный класс (аудитория № 2) |

2. Дидактические материалы

2.1. Лекции теоретического курса

Лекция № 1 (2 ч.)

Введение

По мнению ученых-лингвистов, изначально на Земле существовал единый язык. С развитием человеческого общества, бесконечной миграции древнейших племен и в силу социально-географических изменений этот первый праязык разделился на несколько семей, объединяющих родственные языки. Все современные языки мира делятся на несколько семей, состоящих, в свою очередь, из групп. Одной из самых представительных семей считается индоевропейская семья языков, условно разделяющаяся на 16 групп: романская, италийская, германская, иранская, балтийская, славянская (представлена тремя «ветвями»: южно-, западно-, восточнославянская) и т.д. В любой семье языков наряду с функционирующими на современном этапе, «живыми», есть и языки, условно называющиеся «мертвыми». В индоевропейской семье такими являются санскрит, латинский, старославянский. «Мертвыми» в лингвистике называют языки, вышедшие из употребления и известные на основании письменных памятников или записей, дошедших от того времени, когда они были живыми [ЛЭС].

|

|

|

В славянском языкознании термин «старославянский язык» употребляется для обозначения языка древнейших дошедших до нас славянских памятников 10–11 вв., которые продолжили традицию переведенных в IX в. с греческого языка Кириллом и Мефодием богослужебных и канонических книг. Термин «старославянский язык» употребляется условно для обозначения лишь языка переводных богослужебных книг и не указывает на конкретный язык и народ, который бы являлся его носителем. В основу первого книжного языка славян, как предполагают исследователи, был положен южнославянский солунский (моравский) диалект. Именно этим диалектом владели греческие братья-первоучители Кирилл и Мефодий, пришедшие в славянскую землю по просьбе моравского князя Ростислава.

Старославянский язык был специально создан для нужд христианской церкви как язык славянской письменности, как книжно-литературный язык. Долгое время именно этот язык, оставаясь единственным книжным письменным, выполнял функцию международного языка. Однако уже в Средневековье старославянский язык попал под влияние живой речи книжников и постепенно впитал в себя особенности местных диалектов – болгарского, сербского, моравского, древнерусского и др. Постепенно этот книжный язык приобрел местный «оттенок», отличавший язык, например, болгарских, сербских и древнерусских книг. Эти позднейшие разновидности старославянского языка принято называть церковнославянским языком определенной (болгарской, сербской, древнерусской) редакции или языком изводов.

|

|

|

Поскольку старославянский язык был создан для перевода богослужебных книг, т. е. как письменный язык, то о фонетическом его строе можно говорить условно. Звуковой строй восстанавливается из букв, зафиксированных памятниками письменности. Считается, что азбуку для славян составили монахи-просветители Кирилл и Мефодий, жившие и проповедовавшие христианство на территории Моравии и Блатенского княжества. По мнению исследователей, старший брат Кирилл придумал для славян азбуку, которая в дальнейшем стала называться глаголицей. Считают, что по происхождению многие буквы этой азбуки связаны с греческим письмом, а некоторые буквы составлены на основе знаков самаритянского и древнееврейского письма. Педполагают, что глаголица была изобретена Кириллом (Константином-Философом) еще до отъезда в Моравию(863 или 855 гг.). Эта азбука широко употреблялась в 60-х гг. IX в. в Моравии, а затем проникла в Болгарию и Хорватию, где существовала до кон. XVIII в. Изредка употреблялась и в Древней Руси. О первоначальном виде этой азбуки можно судить лишь предположительно, т. к. дошедшие до нас глаголические памятники не старше X в.: «Киевские листки, или киевский миссал» (X в.) – моравский тип литературного языка, Зографское, Мариинское, Ассеманиево евангелия, «Сборник Клоца», «Синайская псалтырь» – охридский (западно-македонский тип), и «Синайский требник» (XI в.).

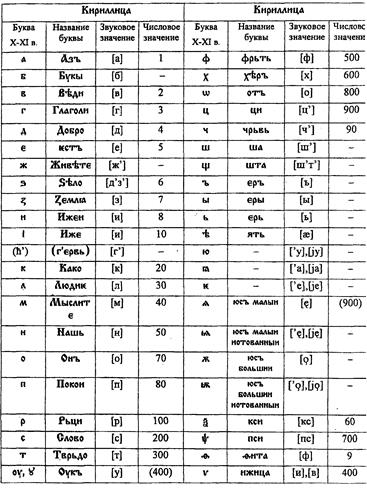

Большинство исследователей считает, что кириллица гораздо моложе глаголицы, а её создание относят ко времени правления болгарского царя Симеона (893-927). Вероятно, кириллическая азбука была составлена уже учениками Мефодия (Климентом Охридским?) на основе греческого (византийского) унциального письма. Буквенный состав кириллицы в целом соответствовал древнеболгарской речи. Примеры памятников письменности – «Саввина книга», Супрасльская рукопись, Енинский апостол – преславский (восточно-болгарский) тип литературного языка. Общее число старославянских книжных памятников – 16, включая и мелкие. Ценным дополнением к пергаменному корпусу памятников являются надписи на камне (древнейшая – Добруджская надпись 943г.).

Существенно отметить, что в славянской речи того периода существовали звуки, неизвестные другим древним языкам, например, латинскому и греческому. Поэтому составителям славянских азбук пришлось придумывать буквенные обозначения для шипящих, [ц], носовых гласных и т.д. Поэтому все славянские алфавиты (и древние, и современные) отличаются своей фонематической направленностью, т.е. почти для каждого звука – своя буква.

Славянские диалекты VIII–X вв. мало чем отличались друг от друга, хотя определенные различия уже четко наметились к IX в. Однако до этого времени около 11 тысячелетий существовал период родства, определяемый как индоевропейский и праславянский периоды.

Ученые-лингвисты XIX в., сравнивая современное состояние языка, его диалектов с памятниками письменности, родственными и географически близкими языками, открыли сравнительно-исторический метод исследования языков. Результатом этих исследований было полное и детальное описание звуковых изменений, происходивших в разных индоевропейских языках. Этот метод непосредственно связан с реконструкцией языка, в нашем случае, – языка-основы или праязыка. Реконструкцией в сравнительно-историческом языкознании называют комплекс приемов и процедур воссоздания незасвидетельствованных языковых состояний, форм, явлений путем исторического сравнения соответствующих единиц отдельного языка, группы или семьи языков. Знáком реконструкции обычно служит “звездочка” – *, т.е. если фонема, слово или словоформа приводятся с эти знаком, следовательно, они воссозданы учеными и не зафиксированы в каких-либо памятниках письменности. Это связано с тем, что реконструируются древние языки, ранний период которых характеризуется отсутствием письменности. Языком-основой или праязыком называют язык, из диалектов которого произошла группа родственных языков, иначе называемая семьей. Г.А. Хабургаев указывал: “Праязык” может оставаться удобным рабочим термином для обозначения реконструируемой языковой общности, оставившей след в принципиальном единстве регулярных языковых соответствий, объединяющих группу так называемых “родственных языков”. Для русского, как и ряда западноевропейских и индийских языков, таким языком-основой в широком смысле принято считать индоевропейский. Индоевропейским языком называют древний восстанавливаемый язык-источник, из которого выделились диалекты, распространившиеся на территории Индии, современной Европы, части Азии, а в последние V в. – Северной и Южной Америки. Индоевропейский язык-основа включает несколько групп языков, объединенных на основе сходства (и различия) фонолого-фонетических, морфологических и лексических единиц.

|

|

|

На славянском языке, обособившемся от других индоевропейских языков, в I-е века н. э. говорили племена, заселявшие к тому времени обширные территории от Эльбы (Лябы) до среднего течения Днепра и от Балтийского моря до Карпат. Племена эти не были однородными и, вероятно, уже в этот период имели диалектные особенности языка.

Язык древних славян периода с I тыс. до н.э. – I в. н. э. можно обозначить как праславянский, а язык периода I-х веков н. э. –эпохи первых письменных памятников – как общеславянский.

|

|

|

В лингвистике также принят термин протославянский язык, который характеризует язык древних славян в период диалектного членения индоевропейского языка-основы.

Лекция № 2–3 (4 ч.)

История алфавита. Графика. Фонетика

По мнению Т.А. Ивановой, при рассмотрении названий славянских букв внимание исследователей сосредотачивалось главным образом на вопросе об их происхождении. Таково содержание старой работы Д.И. Прозоровского «О названиях славянских букв», увидевшей свет в 1888 г. в «Вестнике археологии и истории». Этот же вопрос затрагивали и другие ученые в общих статьях и мелких заметках, посвященных происхождению славянских алфавитов. Названия славянских букв, построенные в основном по акрофоническому принципу, были трех типов:

1. Названия мнемотехнические, т. е. преимущественно славянские слова с соответствующими начальными звуками: az, buki, и т.п. Некоторые из подобных названий являются словами не совсем ясного происхождения. Таковы, например, названия букв фрьтъ, чрьвь.

2. Названия фонетические, т. е. такие, которые разными способами идентифицируют звук и букву.

3. Названия, заимствованные из других алфавитов.

Разные типы названий славянских букв оказываются в достаточной мере зависимыми от их соотношения со звуками, для передачи которых служили те или иные буквы. Для глаголицы, которую следует считать древнейшей славянской азбукой, можно восстановить два ряда букв для заднеязычных согласных и соответственно с этим два типа их названий: а) велярные, названные по-славянски в соответствии с общим типом славянских названий букв и звуков, общих с греческим языком; в) палатальные, названные не по-славянски, как и другие заимствованные из греческого языка звуки.

2015-09-07

2015-09-07 386

386