[убрать]

· 1 История

o 1.1 Советский период

o 1.2 В Российской Федерации

· 2 Причины

o 2.1 Мнения научной общественности и политиков

o 2.2 Результаты опросов населения

o 2.3 Кризис института семьи

o 2.4 Контроль рождаемости. Планирование семьи

· 3 Признаки

o 3.1 Снижение рождаемости

§ 3.1.1 Коэффициент рождаемости

§ 3.1.2 Режим воспроизводства населения

§ 3.1.3 «Русский крест»

o 3.2 Динамика продолжительности жизни и смертности

§ 3.2.1 Коэффициент смертности

§ 3.2.2 Основные угрозы жизни

o 3.3 Статистика абортов

· 4 Последствия

o 4.1 В сфере экономики

o 4.2 В сфере образования

o 4.3 В сфере обороны

o 4.4 В социальной сфере

o 4.5 Угрозы

· 5 Прогнозы

· 6 Преодоление кризиса

o 6.1 Пути выхода из кризиса

o 6.2 Действия Правительства

· 7 Мнения руководителей страны

· 8 Общемировые тенденции

· 9 См. также

· 10 Примечания

· 11 Литература

o 11.1 Справочники

o 11.2 Монографии

o 11.3 Статьи

o 11.4 Разное

· 12 Ссылки

В Российской Федерации[править | править исходный текст]

По данным Переписи населения 2002 года численность населения России с 1989 по 2002 сократилась на 1,8 млн.[24] Общемировая тенденция была противоположна: отношение количества рождений к смертям равнялось 2,6. Особенно велика смертность среди российских мужчин, средняя продолжительность жизни которых 61,4 года[25], что связывают, в частности, с высоким уровнем потребления крепких алкогольных напитков, большим количеством несчастных случаев, убийств и самоубийств.[ источник не указан 715 дней ] Средняя продолжительность жизни женщин за тот же период составила 73,9 года[25].

В 1990-х годах[ когда? ] смертность в 1,5 раза превысила рождаемость. К концу 1990-х годов темпы естественной убыли населения превысили 900 тыс. человек[26]. Начиная с 2001 года, естественная убыль населения почти постоянно сокращалась (с 959 тыс. человек в 2000 году до 249 тыс. человек в 2009 году)[26]. С 2004 года начался устойчивый рост миграционного притока в Россию, достигшего к 2009 году 247 тыс. человек[27].

Согласно ежегодному Докладу Фонда ООН в области народонаселения за 2004 год, в России продолжался демографический кризис.

Численность населения России до 2009 года сокращалась на несколько сотен тысяч человек ежегодно. В 2009 году естественная убыль населения России (248,9 тыс. человек) была на 99 % скомпенсирована миграционным приростом (247,4 тыс. человек), в результате чего снижение численности населения практически прекратилось.[26][27]

В 2010 году тенденция сокращения смертности и увеличения рождаемости в России продолжилась[28].

Согласно прогнозу в обнародованном в начале октября 2009 года докладе Программы развития ООН, Россия потеряет к 2025 году 11 миллионов человек населения[29][30].

По мнению ряда демографов, быстрое сокращение рождаемости в 1990-е годы было закономерным и обусловлено вторым демографическим переходом. Аналогичные 10-летние периоды резкого сокращения рождаемости наблюдались в почти всех развитых странах (см. статью, рис. 3). Впрочем, данный переход отсутствует у многих стран с «не вполне современной рыночной экономикой», а также в истории такой современной страны как Израиль, где суммарный коэффициент рождаемости составляет 2.44, тогда как во всех странах Евросоюза — заметно меньше двух. В связи с этим, альтернативный взгляд на демографический переход связывает данный переход с переэксплуатацией населения при развитом рыночном обществе; при этом, возникающий дефицит трудовых ресурсов покрывается миграцией и переносом производств в демографически благополучные страны. В пользу такой точки зрения свидетельствует полное совпадение периода демографического перехода с периодами «шоковой терапии» во всех европейских странах бывшего соцлагеря.[ источник не указан 1170 дней ]

С 2000 года отмечается постепенное улучшение показателей естественного движения населения страны, вследствие чего миграционный прирост компенсировал всё большую долю потерь от естественной убыли. В отдельные месяцы 2009 и 2010 годов население России увеличивалось. В целом за 2011 год население страны впервые значительно возросло — на 188,9 тыс. чел. (или на 0,1 %)[31]. Положительные тенденции продолжились по данным текущ. статистики 2012 года[32].

В 2011 году прирост рождаемости замедлился и составил всего 0,2 %[33].

Численность постоянного населения России на 1 июля 2012 года составила 143,1 миллиона человек и с начала года увеличилась на 85,6 тысячи человек.

На соответствующую дату предыдущего года также наблюдалось увеличение численности населения на 5,1 тысяч человек.

В 2012 году в России увеличилось число родившихся в 78 субъектах страны, и снизилось число умерших в 62 регионах. Всего за 2012 год в РФ родилось 1 896 263 человек, умерло 1 898 836 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года количество умерших в РФ сократилось на 26 200 человек, а количество родившихся увеличилось на 102 435 человек (прирост 5,7 %). Естественная убыль населения составила 2 573 человека.[34]

Причины[править | править исходный текст]

Относительно причин российского демографического кризиса в научной среде существует несколько групп мнений[ источник не указан 965 дней ]. Взгляды учёных разделяются по факторам, которые та или иная группа исследователей считает доминирующими, определяющими:

· Демоэкономические факторы, связанные с общим снижением рождаемости и детности в индустриальных и пост-индустриальных странах и обществах вследствие изменения структуры занятости и демографической мотивации, независимо от качества жизни (теория «Демографического перехода» или «Теория нуль-роста»).

· Социо-экономические факторы, связанные со сломом прежней социальной модели общества (отказ от социализма — общества всеобщей социальной защищенности), коренными экономическими реформами, ухудшением среды обитания, снижением уровня жизни, возможностей содержать семью и детей.

· Социо-медицинские факторы, связанные с резким снижением качества жизни и здоровья населения, массовой наркоманией и алкоголизмом, повышением смертности — вследствие отказа государственной политики от поддержки общественного здравоохранения.

· Социально-этические факторы, связанные с резкой деформацией социальной структуры общества, деградацией его институтов и как следствие — с массовой психологической депрессией, деградацией общественной морали и кризисом института семьи.

Мнения научной общественности и политиков[править | править исходный текст]

Российский демограф, замдиректора института Демографии НИУ ВШЭ С. В. Захаров отмечает, что отрицательный рост населения прогнозировался демографами задолго до 1992 года и такая ситуация наблюдается в любой развитой стране. По мнению Захарова, политизированные утверждения о связи депопуляции с развалом СССР ошибочны[35].

Доктор физ-мат. наук и российский политик С. С. Сулакшин, опираясь на корреляционный факторный анализ демографического кризиса в России, выделяет[36]следующие основные его причины: эрозия традиционных смыслов российской жизни, идейно-духовное опустошение, отсутствие сплачивающей нацию идеи, подмена присущих российской цивилизации ценностных кодов. Происхождение кризиса он видит также «в искажении сущности российской государственности, успешной только тогда, когда в ней воплощаются многовековые традиции, ценности русских цивилизационных накоплений, специфическая природа уникального интегрирующего разные народы типа государства», а также «в отходе государства в 90-е годы от активного управления не только специфическими демографическими процессами, но и от стимулирования социального и экономического развития, от управления развитием страны во всех смыслах и миссиях, неотъемлемых от классического государства». Вместе с тем он отмечает, что материальная сфера не является определяющей причиной российского демографического кризиса.

К. с. н. И. И. Белобородов утверждает[37], что в период с 1992 по 2010 года естественная убыль населения России составила 13,1 млн человек, которая частично компенсирована миграционным обменом на 6,4 млн человек. В качестве основных причин демографического неблагополучия он выделяет[38][39] распад института семьи, аборты, внебрачное сожительство и как следствие этого — рост числа разводов, малодетность, старение населения и распространение социальных патологий, к числу которых он причисляет алкоголизм, наркоманию и педофилию, а также гомосексуальную ориентацию.

В монографии[40] д. с. н., профессора Левашова В. И. и д. ф. н., профессора Староверова В. И. в качестве основной причины российского демографического кризиса отмечается ошибочная экономическая политика, переход к «свободному» рынку при игнорировании демографической стороны реформирования, а также высказывается предположение о том, что нынешняя демографическая катастрофа имеет искусственное происхождение.

Результаты опросов населения[править | править исходный текст]

По данным ВЦИОМ 2008 года основными проблемами материнства и детства в России наши сограждане считали низкий уровень жизни, высокие цены (20 %) и маленькие детские пособия (19 %). 17 % жалуются на недостаточное число детских воспитательных учреждений, 13 % — на плохое медицинское обслуживание. 8 % считают значительной проблемой жилье, по 7 % — платную медицину, образование, дорогие детские сады, лечение, детское питание. Реже граждане РФ указывают безработицу и недостаток внимания со стороны государства (по 4 %), проблему беспризорности (3 %), алкоголизм (1 %) и бюрократия (0,4 %). 27 % затруднились ответить.[41][42][43]. В 2009 году в России распределение женщин по числу рождённых детей к возрасту 50 лет было следующим: доля бездетных женщин составила около 16 %, доля женщин, родивших 1 ребёнка в течение жизни, среди всех женщин (рожавших и не рожавших) — 35 %, родивших двух детей — 34 %, 3 и более — 15 %.[44]

Коэффициент рождаемости[править | править исходный текст]

Суммарный коэффициент рождаемости в России в период с 1950 по 2009 год

Данные за 1980—2013 года[показать]

Режим воспроизводства населения[править | править исходный текст]

Данные за 1985—2013 года[показать]

Динамика нетто-коэффициента воспроизводства населения в РСФСР и РФ с 1950 года[52]

Рождаемость в России не достигает уровня, необходимого для простого воспроизводства населения.Суммарный коэффициент рождаемости по данным за 2011 год составляет 1,606; тогда как для простоговоспроизводства населения без прироста численности необходим[ источник не указан 966 дней ] суммарный коэффициент рождаемости 2,11—2,15. − В начале XX века в России наблюдался самый высокий уровень рождаемости в Европе. Наиболее быстрое падение рождаемости происходило в 1930-е и 1940-егоды[ источник не указан 966 дней ]. В 1950-х — 60-х годах сформировался современный режим воспроизводства населения[ источник не указан 966 дней ], то есть переход большей части населения России к малодетной семье (низкая рождаемость, контролируемая внутри семьи, миграция населения в крупные города и переход большей части населения к городскому образу жизни).

К 1965 году рождаемость в РСФСР опустилась ниже уровня простого воспроизводства поколений[ источник не указан 966 дней ]. Число рождений на территории РСФСР опустилось ниже 2 млн человек и достигло дна в 1,7 млн человек. Если в 1950 годукоэффициент рождаемости составлял 26,90, то к 1968 — он упал до 14,08. Однако в стране сохранялся естественный прирост населения благодаря низкому коэффициенту смертности, составившему в 1968 году 8,1. Новый рост рождаемости начался с 1969 года и продолжался 18 лет. Особенно резко рождаемость возросла в 80-е годы. Ряд демографов[ кто? ] считает, что данный рост рождаемости был вызван не реальным увеличением количества детей, рождённых женщиной за её жизнь, а сдвигом рождений на более молодой возраст (после чего начался закономерный спад рождаемости). «Если конечная демографическая цель политики сводится к преумножению численности граждан, то при оценке эффекта, произведенного политикой на рождаемость, мы должны исходить не из того, насколько больше детей родилось в том или ином году, а на сколько больше детей, в конечном счете, было рождено реальными поколениями родителей, оказавшихся в активных репродуктивных возрастах в момент действия политики. При таком подходе о высокой демографической эффективности мер политики 1980-е|1980-х гг., действительно, говорить не приходится — дополнительный относительный прирост рождений, вызванный политикой, составил, по нашей оценке, менее 4 %»[53]. Тем не менее, число рождений достигает 2,5 млн человек в 1986 и 1987годах, достигнув уровня рождаемости 1962 года. Коэффициент рождаемости составил 17,21. Начиная с 1988 года начинается резкое снижение числа рождений, на фоне роста смертности возникла демографическая убыль (смертность больше рождаемости), однако естественный прирост населения сохранялся до 1992 года, когда впервые число рождений составило 1 587,644 человек, а смертей — 1 807,400 человек, и естественный прирост стал отрицательным и составил — 219,756 человек. Региональные различия рождаемости частично сглаживаются. Если в 60-е годы суммарный коэффициент рождаемости составлял в Москве 1,4, а в Дагестане — 5, то к 2009 году этот показатель в Москве снизился до 1,3, а в Дагестане — до 1,9[54][55]. По данным за январь-март 2012 года заметна ярка картина регионального дифференцирования рождаемости. Так, по Центральному федеральному округу на 1000 человек — 10.8 родившихся, по Ленинградской области — 8.5, по Тамбовской области — 9.4, по Тульской — 9.6, по Смоленской — 10.1, по Воронежской, Рязанской и Пензенской — 10.2, по Республике Алтай — 22.5, по Республике Тыва — 27.1, по Северо-Кавказскому федеральному округу — 16.9, по Ингушетии — 22.5, по Чечне — 26.9, по Дагестану — 18.2. По г. Москве и Московской области показатели ниже среднего по РФ (12.7) — 10.8 и 11.1 соответственно. Вследствие этого возникает и различие в демографических процессах. Так, ЦФО за январь-март 2012 года родились 103860, умерли 137797, естественная убыль населения −33937 человек. По Северо-Кавказскому федеральному округу родились 39899, умерли 21148, естественный прирост +18751 человек[56].

«Русский крест»[править | править исходный текст]

В научной литературе[ источник не указан 105 дней ] и публицистике явление ежегодного превышения количества умерших над количеством родившихся, наблюдаемое в результате падения рождаемости и роста смертности, характерных для населения России и других стран постсоветского пространства называется «русский крест»[35][57].

Динамика продолжительности жизни и смертности[править | править исходный текст]

Основная статья: Ожидаемая продолжительность жизни

Число умерших в период с 1990 по 2013 год (тыс. человек)[показать]

Коэффициент смертности[править | править исходный текст]

Значения коэффициента (на 1 тыс. человек) для периода с 1950 по 2013 год[показать]

Средняя продолжительность жизни в России в 1990—2009 годах

Динамика общего коэффициента смертности мужчин в РСФСР и РФ с 1950 года[60][61][62]

По состоянию на июль 2012 года, по данным ЦРУ, Россия занимает одиннадцатое место среди стран мира по показателям смертности на 1000 человек населения (14,1).[63] Смертность среди российских мужчин и женщин в трудоспособном возрасте выше среднеевропейского показателя[ уточнить ]. Однако детская смертность в России лишь немного выше, чем в среднем по Европе (формулу подсчёта коэффициента младенческой смертности можно посмотреть в статье демографические показатели) и составляет 8,1 умерших до года на 1000 родившихся живыми (2009 год, данные Министерства здравоохранения и социального развития (недоступная ссылка с 13-05-2013 (357 дней) — история)).

Основные угрозы жизни[править | править исходный текст]

Число погибших от убийств в России в 1990—2009 годах, на 100 тыс. человек населения

· Спиртные напитки. За первую половину 90-х годов продажа спиртных напитков на душу населения возросла более чем вдвое. Доля крепких напитков в структуре потребления — более чем на треть, а процент некачественного алкоголя — до 38 %.[ источник не указан 1369 дней ]

Смертность от отравлений спиртным к 1994 году по сравнению с 1990 годом возросла в 3,5 раза.[64] В 1993—2006 годах ежегодно в России от алкогольных отравлений умирало около 40 тыс. чел.[64][65][66]. Однако с 2004 года в России началось устойчивое снижение смертности от отравления алкоголем.[64] В 2009 году от этой причины умерли 21,3 тыс. человек, что является самым низким показателем после 1992 года.[64]

Главный вклад алкогольная смертность вносит не через алкогольные отравления, а через сердечно-сосудистые заболевания и через смертность от внешних причин. В результате этой причины преждевременно умирают сотни тысяч россиян[67].

По состоянию на 2006 год потребление чистого алкоголя на душу населения в России по разным оценкам составляло от 14 до 16 литров, причём «красной чертой» по оценкам ВОЗ является 8 литров[68].

· Уровень насилия в обществе. В 2006 году некоторые демографы заявляли, что чрезвычайно высокий уровень насилия (включая бытовое насилие) представляет собой одну из основных угроз для развития человеческого потенциала в России[69]. С 2002 года в России наблюдается устойчивое снижение количества убийств и самоубийств[64] К 2009 году число самоубийств снизилось до 37,6 тыс. (самый низкий показатель в новейшей истории России), а число убийств — до 21,4 тыс. (самый низкий показатель после 1990 года).[64]

· Дорожно-транспортные происшествия. В 2009 году в России в результате несчастных случаев на транспорте погибли 30,1 тыс. человек.[64]. Последние годы наблюдается устойчивое снижение смертности в результате ДТП. Но за 2012 год рост на 11,3 процента.

· Плохая экологическая обстановка. Выбросы промышленных отходов и автомобильных выхлопов повышают риск онкологических и респираторных заболеваний.

В 1990-х годах в России наблюдалось резкое учащение случаев заболевания «социальными» инфекционными болезнями, в частности сифилисом и туберкулезом.[70][71] В последние годы наблюдается устойчивое снижение заболеваемости сифилисом[70] и стабилизация заболеваемости туберкулёзом.[71] Особенно распространён туберкулёз в российских тюрьмах.[72] При этом особую опасность представляет форма туберкулёза, не поддающаяся лечению антибиотиками.[ источник не указан 1369 дней ]

Средняя продолжительность жизни в России продолжает увеличиваться и на 2011 год составляет 70,3 года (для мужчин в 2013 году[73] — 62,8 года)[74].

Последствия[править | править исходный текст]

В сфере экономики[править | править исходный текст]

Демографический кризис дает положительный экономический эффект на втором этапе изменения возрастной структуры населения (когда доля среднего трудоспособного поколения максимальна при сравнительно небольшой доле младшего и старшего поколения) и отрицательный экономический эффект на третьем этапе изменения возрастной структуры населения (когда доля старшего поколения максимальна при сравнительно небольшой доле младшего и среднего поколения)[81].

К 2025 году в России будет дефицит трудовых ресурсов[82].

При снижении рождаемости нагрузка на трудоспособное население увеличивается, поскольку на каждого работающего приходится всё больше пенсионеров[83]. Чем дальше зашла страна в демографический кризис, тем меньше трудоспособного населения и тем тяжелее содержать дополнительных иждивенцев (пенсионеров).

Быстрое повышение рождаемости за короткий промежуток времени трудновыполнимо по экономическим причинам: резко увеличиваются социальные расходы на подрастающее поколение, которое только в будущем будет приносить отдачу[84].

В сфере образования[править | править исходный текст]

Численность выпускников школ постоянно снижается, поэтому вузы стали бороться за каждого абитуриента[85]. В связи с демографическим кризисом обсуждают вопрос о резком (с 1115 до 200) сокращении числа вузов в стране (по прогнозу, в 2012 году школу закончат всего 700 тысяч человек)[86].

В ближайшие годы планируют уволить 100 тысяч преподавателей (каждого четвёртого[87]) в связи с грядущим уменьшением количества студентов на один миллион каждый год[88]. До 2015 года сокращение профессорско-преподавательского состава составит 20-50 %[87].

Численность студентов вузов к 2013 году составит 4,2 миллиона человек, снизившись более чем на 40 % по отношению к количеству студентов в 2009 году (7,4 миллиона человек)[87].

По мнению министра образования А. Фурсенко демографический кризис поможет избавиться от вузов, дающих некачественное образование[89].

В сфере обороны[править | править исходный текст]

См. также: Военные резервы

Динамика абсолютных чисел родившихся мальчиков и численности 18-летних мужчин. Россия. 2003—2049 г. (тыс. чел.)

Одним из стратегических рисков России является кризис призывной системы вследствие низкой рождаемости[90].

Одним из последствий демографического кризиса является сокращение мобилизационных ресурсов вооруженных сил[91]. В связи с демографическим кризисом в обозримом будущем прогнозируют уменьшение ежегодного призывного контингента до уровня менее 300 тысяч человек[92]. Демографический кризис влияет на характер военной реформы, вынуждая вооруженные силы сокращать свою численность, отменять отсрочки от военной службы, а в перспективе переходить на контрактный принцип комплектования[91][93]. По состоянию на 2009 год потенциальный мобилизационный резерв составил 31 млн человек[94] (для сравнения: в США — 56 млн чел., в Китае — 208 млн человек)[95]. В 2010 году организованный мобилизационный резерв составлял 20 млн человек.[96]. По наиболее вероятному сценарию численность 18-летних (текущий мобилизационный резерв) к 2050 году сократится в 4 раза и составит 328 тыс. чел.[93].

Низкая плотность населения на российском Дальнем Востоке увеличивает опасность развязывания Китаем военного конфликта малой интенсивности[91].

В социальной сфере[править | править исходный текст]

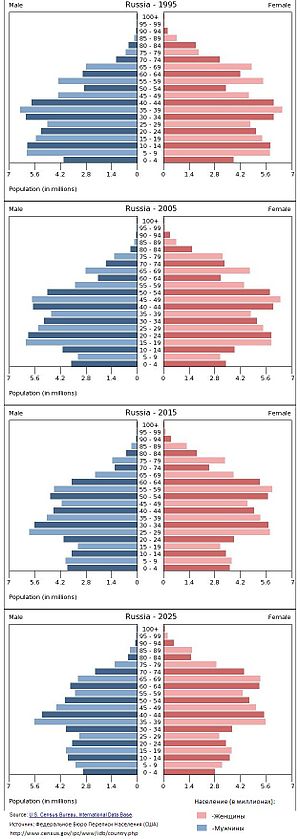

Динамика изменения населения России в 1995—2025 годах по полу и возрасту. Источник: Федеральное Бюро Переписи Населения (США) [97]

Д. ф. н., профессор Антонов А. И. отмечает[98], что в мире наметились тенденции к усилению бессемейной организации жизни, к удобному и необременительному одиночно-холостяцкому существованию, к стокгольмской модели. И, как следствие этого, уменьшается число детей в семьях, что, в свою очередь, ведёт к резкому изменению всего строя жизни, систем ценностей, ослаблению отцовства и материнства, сплоченности родителей и детей, исчезновению ролей брата и сестры, дезорганизации систем родства.

Демографическое старение населения.

Основная статья: Демографическое старение#Демографическое старение в России

Россия конца XIX века представляла собой страну с молодым населением: число детей существенно превышало численность лиц пожилого возраста. До 1938 года население СССР оставалось «демографически молодым», однако позже, начиная с 1959 года, началось его демографическое старение: доля лиц молодого возраста стала сокращаться, а лиц пожилого возраста — увеличиваться, что стало результатом снижения рождаемости[99]. В 1990-м году Россия занимала 25-е место в списке стран с высокими показателями старения населения. В настоящее время доля людей в возрасте 65 лет и старше в населении России составляет 13 %. По прогнозам Российской Академии наук[ источник не указан 828 дней ], к 2016 году пожилые люди старше 60 лет будут составлять уже 20 % от общего числа россиян, а дети до 15 лет — всего 17 %. В России в отличие от других депопулирующих стран старение сдерживается высокой смертностью среди людей старшего возраста[100].

Угрозы[править | править исходный текст]

Ряд исследователей считает, что депопуляция затрагивает русский народ в большей степени, чем другие[101][102]: по мнению Рыбаковского, реальная (а не переписная) численность русских за период с 1989 до 2002 года сократилась на 7 %, тогда как все население страны на 1,3 %[103][104]; по мнению Белобородова, до 2025 года 85-90 % убыли населения в России будет приходиться на русских и с учетом этого через 20 лет процент русских по грубой оценке будет от 60 до 70 %[105]; прогнозируют, что в 2050 году доля русских в России будет составлять 46,5 %[106]. Некоторые исследователи, рассматривая сокращение коренного населения в результате демографического кризиса при условии высокой иммиграции (в случае отсутствия достаточной ассимиляции мигрантов), делают на этом основании следующие тревожные прогнозы. Одним из вероятных последствий демографического кризиса некоторые исследователи называют изменение в будущем этно-конфессионального состава населения (при доле мигрантов более 20 % появляются замкнутые этнические группы, ассимиляция затрудняется и обостряются межнациональные конфликты)[107]. К 2030 году каждый пятый житель России будет исповедовать ислам[108]. Наглядный пример этнического аспекта демографического кризиса: в настоящее время треть всех рождений в Москве приходится на мигрантов[109], что приведет к изменению этно-конфессиональной структуры населения Москвы в будущем. Уменьшение коренного населения при увеличении доли мигрантов по мнению некоторых исследователей может привести в будущем к утрате территориальной целостности России[99][110]. Прогнозируют, что первыми территориальными потерями России будут Сибирь и Дальний Восток. Это связано как с обезлюживанием данных земель за счет низкой рождаемости и внутренней миграции в европейскую часть России[111], так и с демографическим давлением со стороны азиатских стран (прежде всего Китая). Впервые за всю историю российского освоения Сибири её население устойчиво сокращается[112]. По мнению Антонова, при численности населения России в 75-65 миллионов начнется распад страны и обособление национальных автономий[113].

Прогнозы[править | править исходный текст]

Численность населения России с 2010 по 2050 года по различным прогнозам[114]:

1 — фактическая численность; 2 — ИДЕМ ГУ ВШЭ (2007, нормативный прогноз); 3 — ИДЕМ ГУ ВШЭ (2007, аналитический прогноз); 4 — Росстат (2007, средний вариант); 5 — Бюро цензов США (2003); 6 — ИДЕМ ГУ ВШЭ (2007, прогноз с нулевой миграцией); 7 — ООН (2006, средний вариант)

Если сейчас не поднимать рождаемость, то в 2015 г. для стабилизации численности населения (при отсутствии миграции) будет необходим суммарный коэффициент рождаемости, равный 2,52, в 2020 г. — 3,03, в 2025 г. — 3,41, в 2030 г. — 3,58, в 2035 г. — 3,77, в 2040 г. — 4,12, в 2045 г. — 4,53 и в 2049 г. — 4,80 ребёнка на одну женщину[100][115]. Повышение суммарного коэффициента рождаемости до 2,1 маловероятно[100]. Уровень рождаемости в 1,6 рождений на одну женщину едва ли будет существенно превышен в ближайшей перспективе[116].

В ближайшие 10 лет (начиная с 2013 года) число молодых людей (в возрасте от 15 до 29 лет) в России, по прогнозу, уменьшится до 25 млн. По данным Росстата в 2009 г. в России насчитывались 33,7 млн молодых людей, в 2011 г. их число составляло 32,4 млн, а в 2012 г. — 31,6 млн.[117]

| Этот раздел не завершён. Вы поможете проекту, исправив и дополнив его. |

Преодоление кризиса[править | править исходный текст]

Пути выхода из кризиса[править | править исходный текст]

Считается[118], что решение демографической проблемы возможно лишь при осуществлении перехода к мощной политике укрепления института семьи с детьми по всем направлениям и сферам жизнедеятельности.

Д. т. н., профессор Антонов А. И. выделяет[98] комплекс мер, направленных на решение демографической проблемы, таких как: изменение положения семьи среди других социальных институтов, укреплению нового фамилизма в обществе и ликвидацию убыли населения. По его мнению, «проблема формирования и укрепления массовых норм среднедетности (3—4 детей в семье) требует долгосрочных усилий по ликвидации ущемленного положения института семьи среди других социальных институтов, правового обеспечения автономности семьи, общественного договора между институтами государства и семьи, укрепления семейного производства на основе соединения места работы и дома, воссоздания класса домашних хозяек-матерей с их пенсионным обеспечением, введения семейной зарплаты в системе наемного труда, реализации льготного налогообложения и кредитования молодых семей и ряда других мер…». Он считает, что «это направление политики предполагает прежде всего централизованную политику государства».

Действия Правительства[править | править исходный текст]

Руководящие документы. В 2001 была принята «Концепция демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года», в которой констатируется плачевная демографическая ситуация в России и сформулированы цели и задачи демографической политики, а в 2007 году — «Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»[119][120].

Материальная поддержка семьи. В России при рождении детей их родителям предоставляются разовые выплаты. На содержание детей малообеспеченным семьям выплачиваются ежемесячные пособия. С 2004 их назначение и выплата производится в соответствии с региональными законодательствам. Для этого изфедерального бюджета регионам выделяются специальные субвенции[121].

В послании Федеральному собранию в 2006 президент России В. В. Путин сформулировал ряд мер по стимулированию рождаемости, включая крупные выплаты на рождение второго ребёнка. В частности, был принят закон о «материнском капитале», в соответствии с которым семьям (главным образом матерям) выделяются денежные средства для участия в ипотеке, оплаты образования, прибавки к пенсионным накоплениям и др. Кроме того, в большинстве субъектов РФ выплачиваетсярегиональный материнский капитал. Ряд специалистов[122][ источник не указан 823 дня ] сомневается в том, что подобные меры способны исправить существующую демографическую проблему.

Критика. Левые политические силы используют демографическую проблему для обвинений правительства в проведении «антинародной политики». В частности, они считают необходимым резко увеличить государственную помощь при рождении ребёнка и принять другие меры. Противники этой точки зрения, приводят данные, показывающие, что уровень рождаемости в стране не зависит от социальных выплат в этой стране (по сравнению с другими странами)[123]: например, в Швециисоциальные выплаты намного больше, чем в США, при этом рождаемость там меньше (при сравнении с развивающимися странами, где социальные выплаты почти отсутствуют, а рождаемость огромна, разница ещё более заметна). Из этого делается вывод, что увеличение выплат в России не приведёт к увеличению рождаемости. Также противники социального стимулирования рождаемости утверждают, что меры государственной политики могут вызвать всплеск рождений в определённые годы за счёт сдвига рождений во времени, но при этом итоговое количество детей, рождённых женщиной за её жизнь, не меняется[ источник не указан 952 дня ].

В 2006 году завсектором Института социологии РАН В. Мукомеля высказал мнение, что «и зарубежный, и советский опыт демонстрирует: попытки материально стимулировать рождаемость вызывают отклик либо у маргинальных групп населения, либо у представителей этнических групп, которые и так образуют многодетные семьи; для среднего класса это не мотивация».[124]

Материнский капитал получается лишь однократно, что с учётом того что не все стремятся и способны к его получению, делает эту меру априори недостаточной для достижения компенсации смертности.

Мнения руководителей страны[править | править исходный текст]

Первым[ источник не указан 497 дней ] президентом России, сформулировавшим её демографическую проблему, стал В. В. Путин, который в 2000 году в Послании Федеральному Собранию сообщил следующее:

Нас, граждан России, из года в год становится всё меньше и меньше. Уже несколько лет численность населения страны в среднем ежегодно уменьшается на 750 тысяч человек. И если верить прогнозам … уже через 15 лет россиян может стать меньше на 22 миллиона человек … Если нынешняя тенденция сохранится, выживаемость нации окажется под угрозой. Нам реально грозит стать дряхлеющей нацией. Сегодня демографическая ситуация — одна из тревожных.

— [125]

На очередном заседании Совета безопасности 20 июня 2006 года в своём выступлении президент России В. В. Путин касательно демографической ситуации в России отметил следующее:

Критическое сокращение народонаселения страны с 1993 года приобрело устойчивый характер. Фактически мы стоим сейчас у кризисной черты. За последние 13 лет число умерших граждан России превысило число родившихся на 11,2 млн человек. Если ничего не делать, к концу XXI века население России уменьшится вдвое.

— Первый канал

В начале апреля 2007 года первый заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью программе «Воскресное Время» Первого канала, касаясь подготовленного проекта концепции демографической политики на перспективу до 2025 года, отметил следующее:

У нас очень острая демографическая ситуация — я бы сказал, кричащая демографическая ситуация. Поэтому если не предпринять сегодня каких-то особых усилий в этом направлении, то будущее нашей страны просто окажется в очень сложном положении. Негативные тенденции начались, конечно, не несколько лет назад. Они образовались где-то на переломе 1980—1990-х годов и особенно обострились к середине 1990-х ввиду самых разных причин…социальная неустроенность, падение уровня жизни, отсутствие нормальных семейных мотиваций в тот период, массовая безработица, просто неуверенность в завтрашнем дне. Всё это создало очень тяжёлый демографический эффект.

— [126]

Общемировые тенденции[править | править исходный текст]

Изменение мирового населения с 1950 по 2011 года

По данным Всемирного Банка[127], среднее количество детей рождённых женщиной в течение жизни с учётом средних показателей для женщин всех возрастов снизилось в общемировом масштабе с 4,91 в 1960 до 2,52 в 2009 году. Согласно данным Всемирной книги фактов ЦРУ США, снижение рождаемости является общемировой тенденцией и отмечается во всех развитых странах, особенно в странах Западной Европы.[128]Самая высокая рождаемость в мире отмечается в развивающихся странах Африки (Нигер — 7,6 ребёнка на женщину; Уганда — 6,69), а повышение жизненного уровня в странах Африки обычно сопровождается снижением рождаемости (ЮАР — 2,3; Алжир — 1,75; Марокко — 2,21).[128][129] По мнению специалистовИнститута демографии ГУ-ВШЭ в развитых странах наблюдается положительная зависимость между общим уровнем рождаемости и долей внебрачных рождений (например: во Франции суммарный коэффициент рождаемости — 1,96 ребёнка на женщину (из них 50 % вне брака); в Норвегии — 1,77 (54 % вне брака); Исландия 1,89 (66 % вне брака)), а страны с низкой долей внебрачных рождений имеют очень низкие показатели рождаемости (Япония — 1,21 (2 % вне брака); Греция — 1,38 (5 % вне брака); Италия — 1,39 (21 % вне брака))[44][128][130].

В период «перестройки» отмечалось резкое падение рождаемости во всех европейских странах бывшего соцлагеря, однако потом рождаемость обычно начинала расти: например, в ГДР рождаемость резко упала с 1,52 ребёнка/жен. в 1990 до рекордно низкого значения 0,77 в 1994, но потом резко поднялась до 1,4 в 2009 и даже обогнала рождаемость в Западной Германии.[131] Бюро Статистики ФРГ объясняет такие резкие колебания увеличением среднего возраста женщин при рождении первого ребёнка, то есть многие семьи в Восточной Германии не спешат обзаводиться детьми в молодом возрасте (как это было в ГДР) и откладывают рождение детей на более поздний срок.[131] В России тоже отмечается эта тенденция: в 1999 году модальный (наиболее вероятный) возраст материнства составлял 21 год, то 2005 — 24 года, а в 2009 году — 25 лет[44].

См. также[править | править исходный текст]

· Государственная программа по переселению

· Демография Советского Союза

· Демоскоп

· Население Российской империи (1897—1917)

Примечания[править | править исходный текст]

↑ Показывать компактно

1. ↑ Кризис демографический // Демографический энциклопедический словарь / Гл. ред. Валентей Д. И.. — М.: Советская энциклопедия, 1985.

2. ↑ http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/demo21.xls

3. ↑ Кирилл Данишевский Демографический кризис в России: оптимальные пути преодоления // Отечественные записки: журнал. — 2006. — № 2.

4. ↑ Перейти к: 1 2 3 4 5 Рыбаковский Л. Л. Деполуция — угроза выживанию

5. ↑ Перепись населения 1937 года

6. ↑ Вишневский А. Г. Демография сталинской эпохи

7. ↑ 15 новых независимых государств. Коэффициент суммарной рождаемости, 1958—2005

8. ↑ По данным РОССТАТа

9. ↑ Источники указаны в описании файла

10. ↑ Вишневский А. Г. Демография сталинской эпохи. Рождаемость: великий перелом

11. ↑ Вишневский А. Г. Демография сталинской эпохи. Смертность: никакого перелома.

12. ↑ «Демография сталинской эпохи»

13. ↑ Орден «Материнская слава»

14. ↑ Перейти к: 1 2 Суммарный коэффициент рождаемости в странах б. СССР

15. ↑ Указ Президиума ВС СССР от 5.08.1954 об отмене уголовной ответственности беременных женщин за производство аборта

16. ↑ «Об отмене запрещения абортов»

17. ↑ Рассекреченная статистика числа абортов на 100 живорождений, 1960—2003 СССР-СНГ

18. ↑ Сайт «Демография России» (недоступная ссылка с 13-05-2013 (357 дней) — история)

19. ↑ Перейти к: 1 2 http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2005/01/04/0000201424/007.ERMAKOV.pdf

20. ↑ http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/2006/03/10/0000272398/013Zaharova.pdf

21. ↑ См., например: Халтурина Д. А., Коротаев А. В. (Ред.). Алкогольная катастрофа и потенциал государственной политики в преодолении алкогольной сверхсмертности в России. Москва: УРСС, 2008.

22. ↑ Халтурина Д. А., Коротаев А. В. Русский крест: Факторы, механизмы и пути преодоления демографического кризиса в России. Москва: УРСС, 2006.

23. ↑ Вишневский А. Г. Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР. М.: ОГИ, 1998

24. ↑ В период с 1989 по 2002 в России каждую минуту рождалось 3 человека, а умирало — 4.

25. ↑ Перейти к: 1 2 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

26. ↑ Перейти к: 1 2 3 Естественный прирост населения за год // Росстат

27. ↑ Перейти к: 1 2 Миграционный прирост населения // Росстат

28. ↑ Сведения о числе зарегистрированных родившихся, умерших, браков и разводов за январь-май 2010 года (недоступная ссылка с 13-05-2013 (357 дней) — история) // Росстат

29. ↑ Россия потеряет 11 млн человек к 2025 году, если не бросит пить Время новостей 5 октября 2009.

30. ↑ UN: Russia must adapt to shrinking population

31. ↑ Демография

32. ↑ Естественное движение населения в разрезе субъектов Российской Федерации

33. ↑ Демоскоп Weekly. В 2011 году продолжалось замедление прироста числа рождений — он составил всего 0,2 %

34. ↑ Естественное движение населения в разрезе субъектов Российской Федерации.Проверено 22 февраля 2013. Архивировано из первоисточника 26 февраля 2013.

35. ↑ Перейти к: 1 2 Русский крест «Политический журнал» № 13 2004 с.51-53

36. ↑ Сулакшин С. С. Корреляционный факторный анализ российского демографического кризиса // Власть, № 1, 2007. С. 16—28.

37. ↑ Белобородов И. И. Демографическая ситуация в России в 1992—2010 гг. Два десятилетия депопуляции // Демография.ру, 30.06.2011.

38. ↑ Белобородов И. И. Басни о перенаселении на фоне падающей рождаемости // Демография.ру, 06.08.2011.

39. ↑ Белобородов И. И. Демографическая ситуация в мире. Прогнозы и решения // Демография.ру, 24.05.2011.

40. ↑ Луцкая Е. Е. Проблемы социально-демографического развития // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 2: Экономика. Реферативный журнал, № 4, 2001. С. 104—108.

41. ↑ Опрос ВЦИОМ от 23.11.2008 «Есть ли у Вас несовершеннолетние дети?»: «22 % — да, один; 10 % — да, двое; 2 % — да, больше 2; 5 % — Нет, но в ближайшие год-два планируем завести ребёнка; 60 % — Нет и в ближайшее время не планируем заводить; 2 % — затрудняюсь ответить.»

42. ↑ Опрос ВЦИОМ от 23.11.2008 «Какие основные проблемы материнства и детства в России Вы считаете наиболее злободневными?»: «1 % — алкоголизм; 4 % — безработица; 3 % — проблема беспризорности; 17 % — недостаточное число детских воспитательных учреждений; 13 % — плохое мед. обслуживание; 0 % — бюрократия; 20 % — низкий уровень жизни, высокие цены; 7 % — платная медицина образование; 7 % — дорогие детские сады, лечение, детское питание; 4 % — государство не уделяет достаточного внимания; 19 % — низкий размер детских пособий; 8 % — жилищные проблемы; 3 % — другое; 27 % — затрудняюсь ответить.»

43. ↑ Опрос ВЦИОМ от 23.11.2008 «Если Вы считаете, что сейчас плохое время для рождения детей, то почему?»: «8 % — безработица; 18 % — экономический кризис; 13 % — высокие цены, жизнь дорожает; 6 % — платная медицина и образование; 15 % — низкий уровень доходов; 12 % — недостаточный размер детских пособий; 21 % — недостаточно средств; 17 % — нестабильность; 11 % — плохие жилищные условия; 3 % — другое; 4 % — затруднились ответить»

44. ↑ Перейти к: 1 2 3 Рост числа рождений в России закончился?. Архивировано из первоисточника 3 февраля 2012.

45. ↑ Антонов А. И. Демография в эру депопуляции // «Демографические исследования», № 1, 01.02.2010.

46. ↑ Антонов А. И. Кризис свободы: государство, семья и социальная дезорганизация (недоступная ссылка с 13-05-2013 (357 дней)). II Всероссийский социологический конгресс (Москва, 30 сентября — 2 октября 2003 г.).

47. ↑ Total fertility rate. ЦРУ (США).

48. ↑ Простое воспроизводство населения обеспечивается при суммарном коэффициенте рождаемости не ниже 2,15 Медков В. М. Демография. Учебник: Часть 2. Страница 48.

49. ↑ Антонов Анатолий Иванович Институциональный кризис семьи и возможности его преодоления в России (часть 1). — 2011-03-27.

50. ↑ Депопуляция в России: 15 лет демографической трагедии

51. ↑ Перейти к: 1 2 3 Федеральная служба государственной статистики // Демография

52. ↑ Нетто-коэффициент воспроизводства населения в 15 новых независимых государствах, 1958—2002

53. ↑ Захаров С. В. Демографический анализ эффекта мер семейной политики в России в 1980-х годах

54. ↑ Суммарный коэффициент рождаемости // Росстат

55. ↑ Девятый ежегодный демографический доклад «НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ», раздел 2.8 «Региональное разнообразие рождаемости уходит в прошлое»

56. ↑ ГКС РФ: Коэффициенты рождаемости, смертности, естественного прироста, браков, разводов за январь-март 2012 года

57. ↑ Халтурина Д. А., Коротаев А. В. Русский крест: Факторы, механизмы и пути преодоления демографического кризиса в России. Москва: УРСС, 2006

58. ↑ Федеральная служба государственной статистики

59. ↑ Перейти к: 1 2 Федеральная служба государственной статистики

60. ↑ 15 новых независимых государств. Общий коэффициент смертности, 1950—2003

61. ↑ Рождаемость, смертность и естественный прирост населения

62. ↑ Естественное движение населения в разрезе субъектов Российской Федерации

63. ↑ CIA — The World Factbook

64. ↑ Перейти к: 1 2 3 4 5 6 7 Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти за год // Росстат

65. ↑ Дарья ХАЛТУРИНА Андрей КОРОТАЕВ Алкогольная политика: мировой опыт и российские реалии

66. ↑ «КРЕПЫШ» И «СВЕТОЧ» СВЕЛИ В МОГИЛУ 300 РОССИЯН

67. ↑ См., например: Халтурина Д. А., Коротаев А. В. (Ред.). Алкогольная катастрофа и потенциал государственной политики в преодолении алкогольной сверхсмертности в России. Москва: УРСС, 2008.

68. ↑ Демографическая ситуация в России: Круглый стол

69. ↑ Статья проф. М.Саттеруэйт «Патология насилия»

70. ↑ Перейти к: 1 2 Заболеваемость населения сифилисом на 100 тысяч населения // Росстат

71. ↑ Перейти к: 1 2 Заболеваемость населения активным туберкулезом на 100 тысяч населения// Росстат

72. ↑ Положение заключенных в современной России. Доклад и тематические статьи

73. ↑ ВОЗ: Продолжительность жизни российских мужчин самая короткая. 13 марта 2013

74. ↑ Владимир Путин рассказал о «положительном демографическом тренде» — Новости Политики. Новости@Mail.ru

75. ↑ Госкомстат. Число абортов в России устойчиво сокращается.

76. ↑ Демоскоп Weekly — Приложение. 40 промышленно развитых стран мира. Число абортов на 100 родившихся живыми, 1960—2007

77. ↑ Ошибка в сносках ?: Неверный тег <ref>; для сносок arrs не указан текст

78. ↑ Виктория САКЕВИЧ Аборт или контрацепция: что выбирают российские женщины?

79. ↑ За 15 лет число абортов снизилось более чем вдвое.. Архивировано из первоисточника 3 февраля 2012.

80. ↑ World Bank, World Development Indicators, Fertility rate - Russia. Архивировано из первоисточника 3 февраля 2012.

81. ↑ демоскоп Weekly. Прощание с демографическим дивидендом

82. ↑ прогноз численности населения Российской Федерации на среднесрочную перспективу

83. ↑ Повышать пенсионный возраст можно тем, кто выйдет на пенсию после 2035 года. Архивировано из первоисточника 3 февраля 2012.

84. ↑ Российская газета. Население в России становится дефицитом

85. ↑ ЕГЭ выявил крупный недород

86. ↑ Дружилов С. А. Демографическая «яма» и сокращение числа отечественных вузов

87. ↑ Перейти к: 1 2 3 Дружилов С. А. Демографическая «яма» и угроза безработицы преподавателей ВУЗов

88. ↑ Фурсенко: из-за демографических проблем в РФ скоро лишатся работы 100 тыс. преподавателей высшей школы

89. ↑ Фурсенко: Нужно сократить число вузов в России

90. ↑ Независимая газета. Риски нового десятилетия

91. ↑ Перейти к: 1 2 3 журнал «Демоскоп Weekly». Споры о российской демографической безопасности: существующие тенденции и грядущие пути развития

92. ↑ Независимое военное обозрение. Бесконечная дилемма: призыв — контракт

93. ↑ Перейти к: 1 2 В.Медков Демография и вооруженные силы

94. ↑ К. Чуприн Вооруженные силы СНГ и стран Балтии

95. ↑ таблица из журнала Комерсант

96. ↑ the military balance 2010

97. ↑ Russia's Population Pyramid. Архивировано из первоисточника 21 августа 2011.

98. ↑ Перейти к: 1 2 А. И. Антонов Причины и последствия депопуляции в России // М.: ЭКСМО, 2004.

99. ↑ Перейти к: 1 2 Анализ демографической ситуации: тенденции и последствия

100. ↑ Перейти к: 1 2 3 А.Синельников. Можно ли сразу остановить убыль населения в России?

101. ↑ Споры о российской демографической безопасности: существующие тенденции и грядущие пути развития

102. ↑ Демографический кризис в современной России и его возможные негативные социальные последствия

103. ↑ Л. Рыбаковский Русский народ в этнической структуре населения России

104. ↑ Журнал «Наука, культура, общество» 2008, № 3

105. ↑ Какова будет численность русских в ближайшие 10—20 лет?

106. ↑ Комсомольская правда. Россия останется без русских

107. ↑ Социальные последствия депопуляции в России

108. ↑ Земля в 2025 году глазами экспертов

109. ↑ Треть всех рожениц в Москве составляют мигрантки

110. ↑ Демографическая ситуация в России в 1992—2010 гг. Два десятилетия депопуляции

111. ↑ Социальное развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока

112. ↑ В. Исупов Женщины рожали по 10 детей

113. ↑ газета «Утро». Жить в России скоро будет некому

114. ↑ Аналитический доклад о демографическом положении России

115. ↑ Демографические кризисы вообще (и в России, в частности) имеют свойство инерционности: когда рождаемость долгое время держится ниже уровня простого воспроизводства, происходит старение населения и уменьшение количества женщин детородного возраста. В результате для стабилизации численности требуется более высокий СКР (количество детей на одну женщину детородного возраста

116. ↑ Демоскоп weekly Какой будет рождаемость в России?

117. ↑ Прогноз руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь)//РБК, 18 июня 2013 г.

118. ↑ Антонов А. И. Демографическое будущее России: депопуляция навсегда? // Социологические исследования. 1999. № 3. С. 80-87.

119. ↑ КОНЦЕПЦИЯ уволена, да здравствует КОНЦЕПЦИЯ!

120. ↑ Сравнительный анализ демографических концепций 2001 и 2007 годов

121. ↑ Как развивалась система экономической поддержки семьи в постсоветской России

122. ↑ Газеты пишут о рождаемости и материнском капитале

123. ↑ уровень рождаемости в зависимости от социальных выплат

124. ↑ Профессия — мать // «Итоги», 9 октября 2006

125. ↑ Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ: 2000 год» ИНТЕЛРОС

126. ↑ Разработана концепция демографической политики России до 2025 года — Российская Газета

127. ↑ World Bank, World Development Indicators, Fertility rate. Архивировано из первоисточника 3 февраля 2012.

128. ↑ Перейти к: 1 2 3 Country Comparison:: Total fertility rate.

129. ↑ World Bank, World Development Indicators, Fertility rate - Africa. Архивировано из первоисточника 3 февраля 2012.

130. ↑ Changing Patterns of Nonmarital Childbearing in the United States. Архивировано из первоисточника 23 августа 2011.

131. ↑ Перейти к: 1 2 Statistisches Bundesamt, Development of births.

Литература[править | править исходный текст]

Справочники[править | править исходный текст]

· Демографический ежегодник России — 2008

· Демографический ежегодник России — 2010

Монографии[править | править исходный текст]

· Ермаков С. П., Захарова О. Д. Демографическое развитие России в первой половине ХХI века. — М.: ИСПИ РАН, 2000.

· Антонов А. И., Медков В. М., Архангельский В. Н. Демографические процессы в России ХХI века. — М.: «Грааль», 2002.

· Зиверт Ш., Захаров С., Клингхольц Р. Исчезающая мировая держава Берлин: Berlin Institute for Population and Development, 2011. ISBN 978-3-9812473-8-1

· В. Л. Чечулин, В. И. Смыслов Модели социально-экономической ситуации в России 1990–2010 годов и сценарные прогнозы до 2100 года: монография / В.Л. Чечулин, В.И. Смыслов; Перм. гос. нац. исслед. ун-т.– Пермь, 2013.– 194 с. ISBN 978-5-7944-2273-3http://www.psu.ru/files/docs/science/books/mono/_Chechulin_Smyslov_modeli_2013(1).pdf

· Эберштадт Н. Демографический кризис в России в мирное время.

Статьи[править | править исходный текст]

· Антонов А. И. Институциональный кризис семьи и возможности его преодоления в России (часть 1) // Демография.ру, 27.03.2011.

· Борисов В. Демографическая ситуация в современной России. Демографические исследования. 2006. № 1.

· Залунин В. И., Калинина Т. А. Демографический кризис как социальный феномен и особенности его проявления в современной России // Труды Дальневосточного государственного технического университета, № 132, 2002. С. 171—174.

· Левина Е. И. Институт семьи в современной демографической ситуации в России // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки, № 12, 2008. С. 483—488.

· Луцкая Е. Е. Проблемы социально-демографического развития // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 2: Экономика. Реферативный журнал, № 4, 2001. С. 104—108.

· Сулакшин С. С. Корреляционный факторный анализ российского демографического кризиса // Власть, № 1, 2007. С. 16—28.

· М. В. Муравьёва.[1] Сельская демография России как фактор устойчивого социально-экономического развития//Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н. И. Вавилова. 2011. № 11. С. 71-75.

· Ткаченко Н. Н. Демографическая политика России в контексте национальной безопасности // Философия права, № 3, 2009. С. 116—119.

· Николас Эберштадт. Russia’s Peacetime Demographic Crisis: Dimensions, Causes, Implications

· Vladimir M. Shkolnikov, G. A. Cornia. Population crisis and rising mortality in transitional Russia. — in.: The mortality crisis in transitional economies. — Oxford: Oxford University Press, 2000: p. 253—279.

· А. Г. Вишневский, В. М. Школьников. Смертность в России. Главные группы риска и приоритеты действий. — М.: Московский Центр Карнеги, Научные доклады, Вып. 19, 1997

Разное[править | править исходный текст]

· Белобородов И. И. Социальные технологии формирования семейно-демографической политики в России в условиях демографического кризиса // Диссертация на соискание учёной степени кандидата социологических наук / Российский государственный социальный университет. Москва, 2008.

· Моисеев М. Демографический кризис: в чём видят выход государство и Церковь // Официальный сайт Московского Патриархата Русской Православной Церкви, 16.05.2006.

· Рязанцев С. В. Эмиграция женщин из России. Доклад на круглом столе «Семья и будущее цивилизаций» Мирового общественного форума «Диалог цивилизаций» (7—11.10.2010 г., Греция).

· Демографическая доктрина России: Проект для обсуждения (Руководитель разработки — Ю. В. Крупнов) // Институт мирового развития, Москва, 2005.

Ссылки[править | править исходный текст]

· Сайт Института демографии Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Демоскоп Weekly

· Сайт института демографических исследований Демография.ру

· Раздел «Демография» (недоступная ссылка с 13-05-2013 (357 дней) — история) на сайте Росстата

· В. Борисов. Демографическая ситуация в современной России

· Число жителей России (счетчик)

· Национальный состав населения России

· Книга по демографической истории России в XX веке

· Демография сталинской эпохи (также [2][3][4][5][6])

· Пять сценариев демографического будущего России

[показать]

Россия в темах Россия в темах

|

| [показать] Страны Европы: Население |

Категории:

· Население России

· Демографическая политика

2015-09-06

2015-09-06 659

659